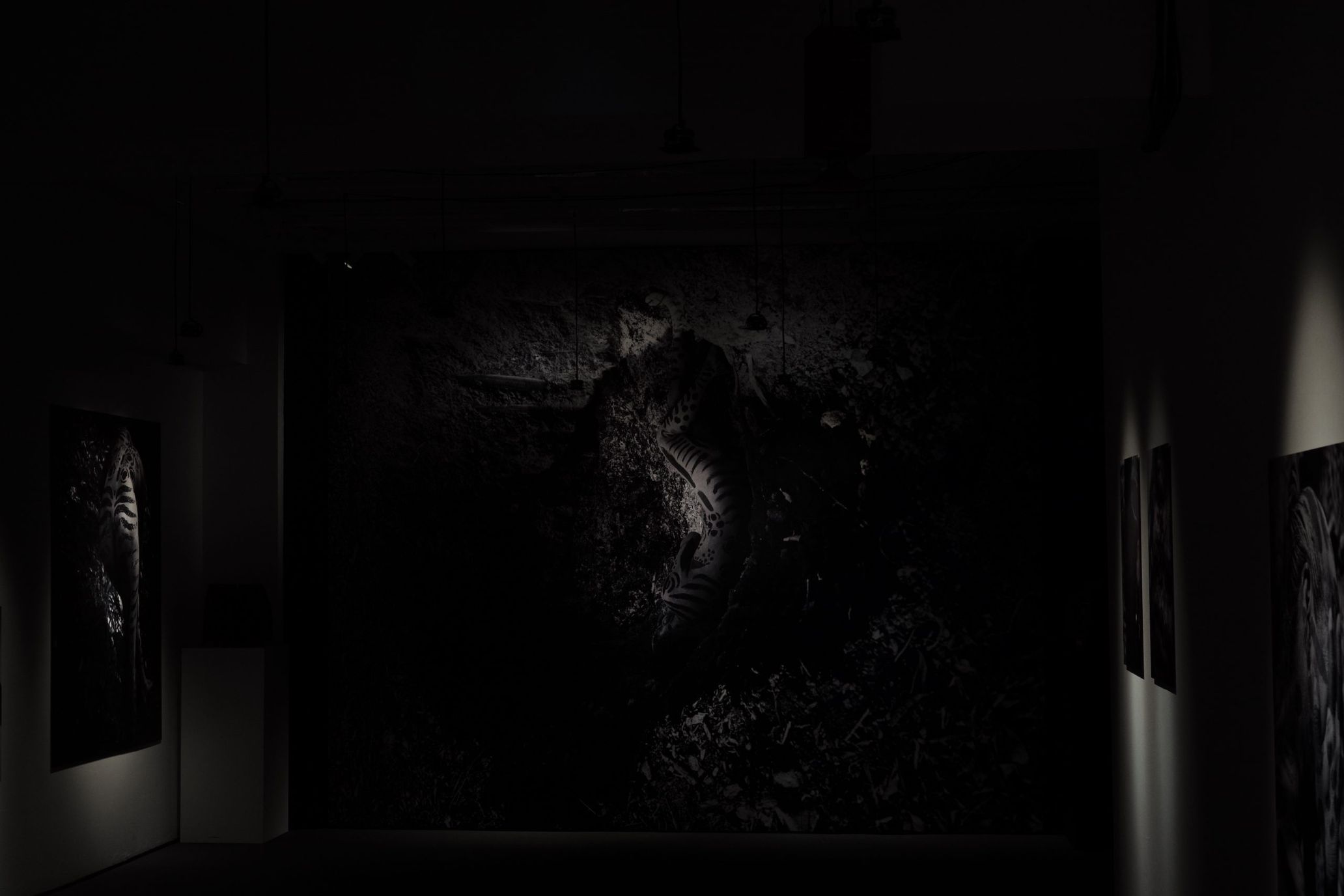

東京・六本木の建物の一角。暗闇の中、都市の静けさと、森のにぎわいの同居するホワイトノイズが、1粒1粒パチパチと空気を震わせて、降り注ぐ。音の世界で、それらは同一線上で交わり、響き合いながら身体の内側に染み込んでいく。わずかな光が浮き彫りにするのは、泥の文様を皮膚に纏う人と、うごめく森の姿。うっすらと粉雪の舞う季節、音楽家・OLAibiの音と写真による個展「聴こえない馬」が開催された。森に住み、年月をかけ採取された音が“栽培”され、無機質な「泥」を纏うOLAibiの姿と響き合う。「森で味わう挫折、野生との距離。人間はどれだけ進化し続けても、不調和しか生み出さない。(中略)自分の知る限りの自然から音を採取しエントロピー最大限の音階、和音が何を奏でるかこの耳で感じたい」と記されたステイトメントを起点に、「音」を通じた先に「自然」とは何を意味するのか。OLAibiに話を聞いた。

都市の静寂と、森の喧騒

――展示空間に設置された16個のスピーカーを伝い、「音」が展示されています。OLAibiさんが長年、森や都市、さまざまな土地で音の採取を続けているのはなぜでしょうか? また、OLAibiさんにとって「音」はどういった存在なのでしょうか。

OLAibi:「採取する」というのは耳で聞こえる「音」だけに特化しているわけではない。例えば森に住んでいると火を扱うし、雨が降ってきたら傘をさせば良いということでもない。風が吹いているから危ないなど常に緊張感を持って生活しているから、身の周りの情報に対しても敏感になる。大地の震え、地震なども含めて、さまざまな感覚を通して「音」を感知できるシステムが作れたらいいなと思っていて。移り住む前は、森はインフラもないようなジャングルで、無秩序に見える荒れ果てた土地だと思っていたんだけれど、暮らしていくと秩序立った配列のようなものがあることに気がつく。この季節のこの時間には必ずこの虫が鳴くなとか、意外と決まりごとが多いんだよね。それから、森というと静かなイメージを抱くけれど、実際にはものすごく騒がしい。生き物の気配で気がおかしくなるほどにぎやかで、自然物がうごめいているのを絶えず感じる。反対にごちゃごちゃしている東京の人混みの中で、たった1つの素敵な音を見つけることもある。そうしたもともと抱いていたイメージと真逆の現実に気がついていく中で、どうしたら都市と森の音を平等に繋げられるんだろうと考えていて。コロナ禍以降、Zoomが苦手で人に会うために東京にも出てくる機会も増えたことで、その思いに拍車がかかったのかもしれない。

――耳で聞くだけではないとお話しされていましたが、実際に都市である東京と森を行き来する中、「音」との出会い方や向き合う時の感覚は異なるのでしょうか?

OLAibi:いつも音楽を通じているから、感覚の開き方はあまり変わらない気がする。ただ、東京の街を見ると脳がせかせかしているイメージがあるけれど、実はわりと時間に余裕がある。反対に森にいると火をたくところ、水をくむところから始めなくてはならなくて、スタート地点に差がある分とても忙しい。その忙しさの感覚も異なるから、時間の流れや空間の捉え方から全く別の思考になるんだよね。だから森から東京に出てくる時は飛行機ではなくて、必ず13時間かけて夜行バスに乗る。音を聴いている時に感じるような、時空を越える感覚も時に大事だけれど、時間、空間と距離を自分の身体で体感することで感覚を整えることを、音に向き合う上でも大切にしているかな。

視覚では捉えられない音が繋ぐ平等な世界で

――ステイトメントに「自分の知る限りの自然から音を採取する」とあります。OLAibiさんにとって「自然」とは何なのでしょうか。

OLAibi:「自然」と普通にいうけれど、自分もいまだにその定義ってなんだろうと思う。けれど全く人の手の加えられていないものを「野生」と捉えたら、森も東京も、今過ごしている空間も、いわゆる人が関わっているものはすべて「自然」なんじゃないかな。もちろん視覚的には全く異なるものだけれど、今回は「音」としてすべてを1つの箱に入れて、同じ土俵に上げることで、それらを平等に扱いたかった。自分の抱いている感覚や概念は無意識のうちに目で捉えられる情報から判断していることが多くて、例えば渋谷のスクランブル交差点が日本で一番にぎやかだと、頭のどこかで思ってしまっている。けれど実際に交差点に足を運ぶと、森の夜に感じたものと変わらない、静寂な瞬間に出会うことがある。16個のスピーカーからも都市と森、両極の音が鳴っている中で、安堵感を感じたりする。そうした「音」が繋ぐ平等な空間で、聞く人にとっての「音」の概念が少しでもくすぶられて、気持ちいいと感じてもらえたら成功なのかもしれない。

――音を採取することと、自ら音を発すること。声であったり言葉であったり、楽器を用いて自ら音を加えていくことと、採取された音を扱うことは全く異なる行為のようにも感じるのですが、それらが同居しているパフォーマンスで、OLAibiさんは意図的にそれらの音を使い分けているのでしょうか?

OLAibi:声を使うこと、歌を歌うことを、「自分の声」として捉えていないし、機械音も「機械の発する音」として捉えてない。あえて生の楽器でない音も使っていて、曲を作る時には違和感を取り入れる。そうして自分が人間として生きている間に捉えられるもの、すべてを重ね合わせてみたい。川のせせらぎや鳥の声などを集めて、ネイチャーな音だけを奏でても気持ちいいと感じるかもしれないけれど、例えば自然の中に住んでいる理由も、ただ気持ちいいと思って住んでいるわけではないというか。厳しさや、厳しさを超えた先にあるひょうきんな部分や失敗。全部含めてひとつなんだけど、その中にもモダンやロックな側面、ザラザラした質感がある。風通しが良いだけだと本当の意味で気持ち良いと感じないんだよね。パフォーマンスで選ぶ音も、どんなジャンルの音楽を作りたいとか、どんなものを使って表現をするべきかとかもなくて、その時ごとの思いつきかもしれない。でも思いつきというのにも過程が大切で、パフォーマンスをしているその場だけ、その瞬間だけが100でもないし、9年間森に住んでいる過程や、自分が生まれてからの過程、音楽を始めてからの過程、自然の音を録って、何百種類の音を聴き比べている過程、左耳が聴こえなくなってからの過程。すべて含めてのゼロやマイナスが重要で、それらが重なり合った先で音楽にしたい。そこから先は気分。きゅうっと神経を使っている過程と、解き放つ時の緩急。すべての音に意味があるから。

生まれたり生きたり、揺れ動く空間の広がり

――会場のホワイトノイズは、実際にはどのように「栽培」されていくのでしょうか。時間を経るごとに具体的にどのような変容が起きるのか、また来場する鑑賞者と展示されている「音」との間ではどのような関わりが生まれていくのでしょうか。

OLAibi:最初は採取した音の音圧や音像が増えていくようなイメージを持っていたんだけれど、いざ会場でユニットを組んで音を出し始めたらあまり面白くない。それよりも会場に来る人がその音にどう関わっていくのか、空間で発せられる音同士がどんなふうにミックスされていくのかの方がよっぽど興味深いと思った。例えば会場に足を運ぶ前、朝食に何を食べたのか、コーヒーを飲んできたのか、お茶を飲んできたのか、喧嘩してきたのか。展示空間に入る時も、一音違うタイミングで入れば聴こえ方も全く違うと想像したら、何億通りもの音がある。そもそもルーツの違う人達が異なる時間、異なるコンディションで会場に足を運んで、会話をしたり、偶然予期せぬ音が生まれていく中で、人間と空間がどんなふうに影響し合い、音の変化が形作られるのか。5cm移動しただけで人と人との関係性が変わるような出来事と似ていて、ちょっと立ち位置を変えたら写真の見え方も音の聞こえ方も変わってくる。あらゆることが生まれたり生きたり、音の持っている作用の栽培のような展示空間そのものが揺れ動いているイメージがある。

不協和音を奏でる、泥を身に纏う

――農作物のように「栽培」される自然の音に対して、OLAibiさんは「野生」という言葉を明確に使い分けていると思います。森で生活すること、音と向き合うことで見えてきた2つの間にある距離について具体的に教えてください。

OLAibi:森に住まいを移した時、はじめは「自然」と共存したいと思い、家を建てる時もあまり木を切らず、手付かずの状態を保とうとしていた。けれど何年か経ったら本来倒れなくてはいけなかったはずの木を、自分達が切らずに家に埋め込んでしまっていたことで、息ができなくなって病気になってしまった。下水道もないから排水を流すためにいろいろ工夫もしているけれど、人間がいて、土を踏んでいるだけでもう汚れているという感覚になってしまって。やっぱり人間のできる工夫はたかが知れていて、知れば知るほど間違っている知識みたいなことってたくさんある。一度手を加えたということは、死ぬまで加え続けなくてはその森も生きていけないということだと気がついたんだよね。それでも、あと自分が50年しか生きられないかもしれない時に、50年という短い時間の後、それから先この森はどう生きて行くの? と。その責任は誰にも預けられないままにその森はずっと生きているということをまざまざと感じてしまって。何をやっているんだろうと。

――今回「泥」を纏うOLAibiさんの姿を見て、何か畏れのような、人の手の及ばない自然の姿が現れているように感じました。以前から「泥」に惹かれていたというお話を伺ったのですが、森に住むこと、音を採取すること、泥を纏うことはOLAibiさんにとってどのように関係しているのでしょうか。

OLAibi:人間って秩序ある地球の生態系で、不協和音をもたらしている唯一の不調和な生き物なのではないかなと思っている。でもそれは卑下しているわけではなくて、人間がいなくなればいいという話でもない。不調和をもたらしているからこそ、みんな悩んだり泣いたりして揺れている。それは人間の美しいところでもあるし、かわいいところでもあったりして、そんな生き物も人間しかいないと思う。けれど「自然」と関わる時には何か怖さのようなものが必要で、音楽を作る時も、怖いことを知らないと作れない。もともと、耳のこともあるし、泳げないのもあるけれど、水がとても怖くて、海も苦手。自分の身近なところにある土は微生物もたくさん住んでいて、埋まってもいいくらい安心感があるけれど、そこに水が加わって「泥」になった時、自分はどう関われるのかなと。

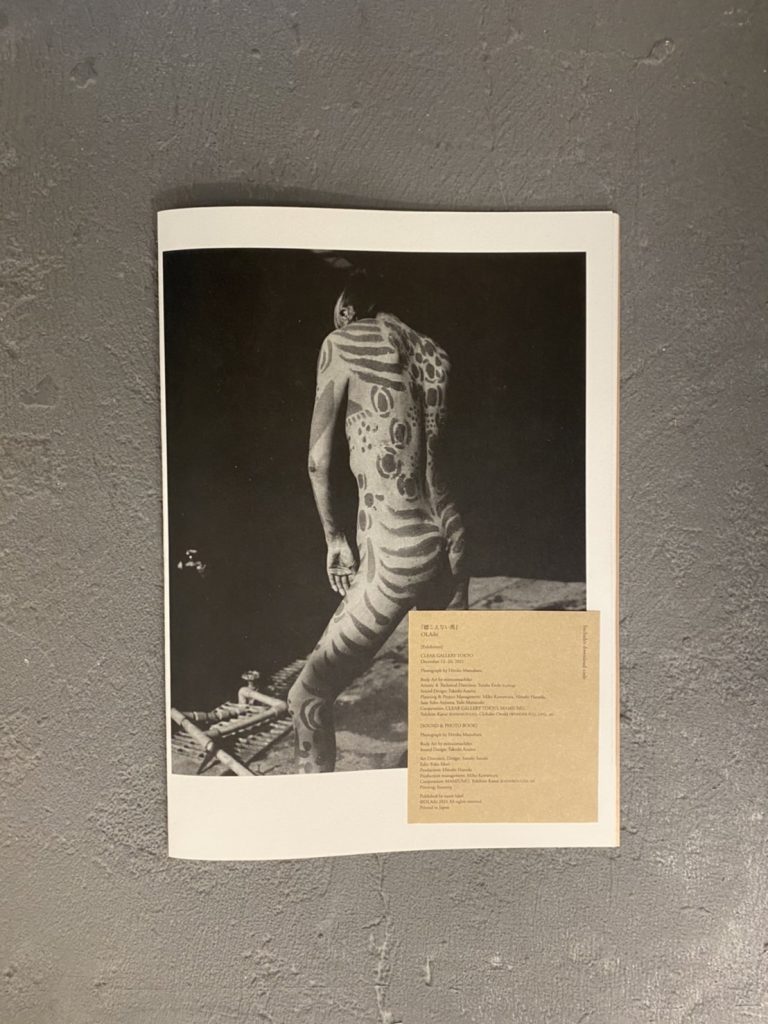

土には身近な感覚を覚えるのに、泥になった瞬間恐怖を覚える。厳密に言うと土と泥は学術的に離れた存在だけど、有機物である土に対して無機質な泥に触れることで、どんな気配を感じられるんだろうと以前から気になっていた。写真を撮影したのは2020年冬の奄美大島。体温が奪われてしまって、本当に死ぬかもと思うくらい寒い。写真家の松原博子さんは、朝の日が出る前からこの光で撮る、と。ライティングもしないので、全部光の当て方も太陽の角度を見て朝の5時から、といったら曲げない。過酷な環境の中、金井工芸の金井志人くんに泥を入れた桶を持ってきてもらい、その場でミロコマチコさんにボディペイントを施してもらう。火をたいてもらいながら撮影しました。泥を纏ったら「自然」に溶け込めるかと思っていたけど、実際には違和感でしかなかった。それは写真にも写っているけれど、美しくも見えるし恐ろしくも見える。

不調和を受け入れた先に、響くもの

――今回のパフォーマンスでは突発的に起こる不協和音であったり、雑音やノイズといわれるものも含めた音を展示されていました。それらが重なり合うことと、音楽における「調和(ハーモニー)」という概念についてどのように考えますか。

OLAibi:死生観の話にもなってきてしまうのだけど、死とは何かについて考えることに近いと思う。世の中には絶対というものがない。言葉もそうだし、感情も愛情も、重さはあるのかもしれないけれど、形はない。もし感情や愛情が虚構だとしても、それを受け入れた先に何があるのか、ということと、調和って近いところにあると思っていて。想像の世界にラックがあったとして、これとこれをそろえたら幸せ、これが1個欠けていたらあの人よりも幸せではありませんとか、劣っていますよとか。そういった1つのラックの中で足りているか足りていないかでジャッジしてしまう調和ではなくて、何万通りも何億通りもある立ち位置の中で、自分をどういうふうに響かせるかなのではないかなと。例えば森の中の木を見て、倒れたらどうしよう、でも今はまだもう少し元気かなと考えていたとしても、そう思いながらも数百匹の虫を踏んでいるかもしれない。もし東京の街にいたら、あの木は元気かなと思いながら、コンクリートの上では虫を100匹殺していないかもしれない。どっちが良い人なの? という問題ではない。起こっている出来事が重なり合っていて、何億通りもある立ち位置の中で、不調和な状態はスタート地点なのではないかなと思う。邪悪な魔物と書いて「邪魔」という言葉があるけれど、人間ってやっぱり自分の立ち位置から害のある存在のことを、それくらいの表現で言い表してしまう生き物だから。忘れることが下手というか、根深い生き物。前世のことなんかも記憶のどこかに残っているような気がするし、忘れられる生き物だったら多分上手に他の動物に生まれ変われているんじゃないかな。

――不調和を受け入れることで自分をどのように響かせていくのかが重要であると。

OLAibi:響かせるというとかっこいい言葉に聞こえるけれど、1つひとつの命は光や振動のようなもの。自分はあまり入れ物(身体)自体や入れ物からくる感情に興味がない。スピリチュアルな話ではなくて、単純に自分が響いているか響いていないか。気持ちいいか気持ちよくないかということも、実際にはとても深いところで感じないと捉えられないことだったりする。不協和音や違和感も受け入れるからこそ、現れるものがあるのかもしれない。もし人が悩んでいる話を聞いても、その空間を離れたら、もしかしたら一瞬頭をよぎるかもしれないけれど、きっと1日その人の悩みを思い出すことなんてないじゃない? でも死ぬまで、自分の身体が形成される中のどこか一部には組み込まれることでもあるから、必要な時にきっとどこからか、また現れたりするんだと思う。もし20年後にその人の悩みが思い返されたら、その時は何かできる時かもしれない。そうやって長い気持ちで人やものごとを眺めているのが好き。瞬時に何かを解決したり、人の力になったりするのは得意じゃない。スーパーマンにはなれない。そこが自分の中でも嫌いではない部分かな。

取材を終え、ふと思い立って、人や車が忙しなく行き交う都会の喧騒に耳を澄ましてみる。道行く人の多くは言葉を発することなく先を急いでいる。それなのに、ざわざわと感じるのはなぜだろう。そう思ってから、腑に落ちる感覚があった。皆、声を発さずに、声を発しているのかもしれない、と。耳で聴こえない、音がそこにあるように感じた。六本木の一画に「聴こえない馬」と名付けられた展示空間。暗闇の中で、目をつぶればどこまでも透き通った水が柔らかく流れている。次の瞬間には、そこはスクランブル交差点の中心になる。一瞬時が止まったかのようにスローモーションで音の粒が見える。立派な大木が枝葉を伸ばし、そよ風に揺られているのも、土の中で生物がうごめく気配も遠くで感じるかもしれない。音が繋ぐ平等な世界で、それらは美しく揺らぎながら、相入れない不協和音となってただそこに存在していた。何億通りもある音の重なりの中で、自分はどんな音を響かせているのだろうか。「すべての音に意味があるから」と話していたOLAibiの言葉が心に残った。

OLAibi

モンゴルをルーツに持ち、18歳でドイツに渡り電子音楽や現代音楽に触れる。その後、太鼓を中心としたマルチアーティストとして活動を始め、OOIOOのドラマーとして活動後、広大な森に移り住み年月をかけ森の生物の生態と音を録り続けている。さまざまな国、民族の言語をすべてカタカナに置き換え、語感と言霊を頼りにリリックを綴り、そこにドラム、民族楽器、おもちゃのキーボードなどをサンプリングしたビートと、住まう森の音を織り重ねパフォーマンスを行っている。

http://olaibi.com

■OLAibi Sound & Photo Exhibition「聴こえない馬」 Photography Hiroko Matsubara

音楽家・OLAibiの初となる個展、音と写真による展覧会「聴こえない馬」が2022年12月12~26日に六本木の「CLEAR GALLERY TOKYO」で開催された。森に移り住み、年月をかけ森を観察し、音を録り続けるOLAibi。かねて惹かれていた泥を身体に纏うOLAibi。そこにミロコマチコが描いた文様。本展では松原が捉えたOLAibiの姿とともに、OLAibi にとっての自然から採取したホワイトノイズを「栽培」し、紡いだ音のインスタレーションを展開した。本展に合わせ、OLAibiによる新曲「聴こえない馬」をサウンド&フォトブックとして発表。価格は¥5,500。

松原博子

フォトグラファー。京都府生まれ。戎康友に師事し、2009年に独立。ファッション、ポートレイト、建築、ランドスケープなど、独自の感性で切り取り、雑誌、広告など幅広い分野で活動中。http://www.hirokomatsubara.com

■OLAibi Sound & Photo Book「聴こえない馬」POP UP EVENT

会期:2月19日〜3月6日

会場:CIBONE 東京

住所:東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1