見る、視る、観る、診る、督る、看る……人は「みる」という時、なぜ、何を、どのように捉えているのだろう。ことに写真表現においては、みる、みられる関係性の下に撮影された1枚の写真は、「みた」ことの記録でもあり、再び「みる」行為の対象になる。「みる」行為に集中させる場として成立してきた“エキシビション”という特異な空間で、その定義に疑問を投げかける展示が開催された。連続個展「error CS0246」。 「展示」と「保存・保護」の矛盾した関係性をテーマに“入室禁止”の展示空間を作り出したキュレーター・岡田翔と写真家・小松浩子に話を聞いていく。

幅約110cm、長さは30mと20mのロール印画紙が折り重ねられ自重でつぶれ積層する。入り口は天井からつるされた印画紙で遮られ、床面から壁面にかけて20cm×25cmの六つ切り印画紙600枚余。足下付近で発泡スチロールと印画紙が梱包用ラップに包まれ、会場の角に設置された定点カメラは1時間に1回の周期で無人空間を24時間記録し続ける。写真に包囲された空間は、「みる」行為を阻み、反転して監視されているかのような不安感を覚える。

制約を受け入れる

展示会場という“ファシズム建築”

――鑑賞することを前提としてきた展示空間で、今回 “入室禁止”という新たな制約を設けられた経緯について教えてください。

岡田翔(以下、岡田):「error CS0246」はプログラムを組む時に出てくるエラーコード。開発エンジンのUnityなどで仮想空間をビルドする時に、空間の名前が定まっていないと発生するエラーは、いまだ先行きのみえない社会状況に重なるところがあると思い、今回のタイトルにしています。人数制限やソーシャルディスタンス、滞留時間の取り決め、定期的な空間の換気消毒……今日無視することができない世の中のありよう、“制約“を1つの要素として取り入れたエキシビションの形を考えた時、空間の“内“で制約が多く発生しているのであれば、逆に入室を禁止することで、空間の“外”からでも成立する展示にできないか。写真家・小松浩子さんはこれまでの美術や展覧会のセオリーそのものを疑い、反転させる姿勢が根幹にある作家。床や壁面、空間“内”を写真で覆い尽くす作品は人を入れない展示の形がむしろ順接で成立すると考えました。

小松浩子(以下、小松):内側がなければ外側もないし、外側がなければ内側もない。写真は1枚の中にも表・裏があるので、どう展示しても内側・外側が生まれてしまう。写真が存在すれば空間は成立するという意味では会場自体1つの造形物、人間を必要としないファシズム建築とも捉えられるわけです。私は人が入れる“内側”を作っていますが、鑑賞者に体重があり、地球に重力があることで床に展示してある写真を踏まざるを得ないという状況は、作品外のこと。床や壁面を写真で覆う展示方法で写真を“踏む”という点だけがフォーカスされて反抗的態度と捉えられるのであれば、逆転して外からみてもらったらどうかと。

岡田:小松さんのセオリーを問う姿勢は作家、鑑賞者、展示施設にも向けられている。空間全体を写真で覆う“内側”を設定しながらも写真を踏ませることは目的ではないという小松さんの考えは、一見矛盾してみえる今回の企画にそのまま結びついています。

写真とはなんだったのか

“不在”の記録と浮上した物質性

――小松さんの作品ではモチーフとして資材置き場をはじめ空間が多く存在しています。本展示も写真単体ではなく、会場そのものが展示作品として成立していますが、小松さんにとって撮影する、「みる」行為と空間はどういった関係があるのでしょうか?

小松:展示会場では空間の内側には基点を設けていないので、どこに目を向けていいかわからないような造りにしています。似たような写真が連続して時系列もバラバラに配置され、常にさっきみたような気がするという意識を誘発させ、視点が定まらないようにしているのですぐに隣の写真に目が吸い寄せられてしまう。静止しているスチール写真とムービーの中間に近い。映像は時系列でまっすぐ進んでいきますが、ここでは面でみるので、どこにも進めず、進行方向が定まらない。写真の中でも空や地面、空間認識につながるようなものを撮っていないので、意図的に混乱させようというところもあると思います。捉えている対象が「もの」なのか、「空間」なのかという話ですが、「もの」を撮っていたとしてもフレーミングするということは「空間」を切り取っていることにもなり、ものと空間は分けられない。動機としてはどちらでもないし、どちらでもありますね。撮影は地図をガイドに工業地帯をみつけて訪れたことのない地に赴くのですが、大体が殺風景で無人。工業地帯特有のグレーの景色は私にとってはすごく居心地がいい場所なんですよね。もの派のインスタレーションは記録写真でしかみたことがないですが、工業地帯を撮影していて、もの派のインスタレーションと酷似した物体を発見する事もあります。

岡田:物量という点が小松さんの作品の特徴としてよく挙げられますが、ものの不在という点も、小松さんの写真の特徴としてあると思います。もの派の写真はオブジェが作品(もの)としてあり、その証明として記録写真(イメージ)が存在しているのに対し、小松さんの写真の対象、資材置き場はオブジェではあるのですが、いわゆる作品や個別のものとして定義されない。写真(イメージ)に対し、対象(もの)が “不在”なんですよね。

――“ものの不在”を表しているという点に対し、小松さんの展示では、空間における写真の“物質性”を強く感じるのですが、なぜでしょうか。

岡田:例えば20世紀の映画研究は長時間、暗闇の中に座ってスクリーンをみることで取り組まれてきたわけですが、液晶モニターが普及したことでさまざまな場所において動画がみられるようになると、なぜ私たちは2時間黙って暗闇の中に座っていたのだろうかと初めてそこで“身体性”という問題が出てきた。同様に古いメディアと新しいメディア、iPhoneとフィルムカメラが同列に「写真」という言葉で認識されますが、iPhoneなどの新しいメディアが現れたことで、小松さんが何を扱ってきたのか、つまり写真とはなんだったのかということがようやく、私たち鑑賞者側でも認識できるようになり、古いメディアの特徴として“物質性” が逆説的に浮かび上がってきたとも言えると思います。

小松:写真はイメージであり物質。本来厚みもあり、むき出しにしておくとカールするとても扱いづらく反りの強い紙を“イメージ”に集中させたいがためにマットとガラスで押さえつけて無理矢理フラットに額装して展示している。ある意味そちらのほうが写真に対しての冒涜であって、私のしていることは写真解放とも言えるかもしれません。

労働、タスクから導かれる

予期せぬエラーと自意識からの解放

――写真という分野においても新たなメディア形式が現れる中で、ライカ M3・35mmモノクロフィルム、ロール20mまたは30mをカットせずに使用するなど、撮影のフォーマットや工業製品の規格サイズ、単位を重視されている印象を受けます。セオリーを問う姿勢を持ちながら、これらのフォーマットにこだわる理由を教えてください。

小松:写真は規格サイズを持つ工業製品であり下部構造として成り立っている。展示の際に使うワイヤーの太さやプッシュピンの形にも1つ1つの規格が定められている。その素材の選択において、私の手に負えるもの、例えば扱いやすさの価格などの必然性の中で決まっています。被写体のイメージ(資材置き場)も規格サイズのある社会の下部構造といえますが、すべてが自由になったら組み立てられなくなってしまう。ギャラリーの壁やサイズ、構造は私の展示プランに合わせて動かせないじゃないですか。動かすことのできない展示会場、印画紙の製品規格の存在から発想することは、実はとても自由であるともいえます。まず会場、場所に足を運んで、ここのはりがこうなっているからこうできるな、とか。壁が足りなければ床に置けばいいし、ワイヤーを張ってつるすこともできる。会場の規格から展示する枚数、撮影する量を逆算します。撮影は基本週1回、撮れる時は10本以上撮影して1週間で100枚はプリントする。プロセスもすべてタスク化した上で身体にかなりの負荷を与えるので、フェティシズムや自意識が入ってくる余地を排除することができる。失敗する確率も上がり、エラーを取り込むことができる。すべて身体を動かすので撮影が現像に還元され、展示にも還元される。相互に呼応し影響し合っていると思います。

岡田:オリジナルのフォーマットを作ってしまうと、小松さんが何に対して新たなアプローチをしているのかというところがみえなくなってしまう。L判や六つ切り、再現性のある規格サイズを使うことで、「写真」というメディアで見過ごされてきた側面がフォーカスされる。作品制作そのものを下部構造、労働と捉えることでタスク化し、予期せぬエラーを起こすことで自分たちが把握できていない領域というか、写真が持っている能力、ポテンシャルというものを引き出しているとも言えます。

エキシビションとブック

アートフォーマットを拡張する

――岡田さんは展覧会を企画・キュレーションすることと並行し、出版レーベルpaper company を立ち上げ、小松さんも自身で作品集を制作している。展示空間を作ること、出版物を作ること、そして今回テーマとされている「展示」と「保存・保護」の関係性についてはどのように考えられますか。

小松:そもそも「もの」は生きていても死んでいてもだんだんと劣化します。徐々に劣化(老化)し機能停止(死)し、最後はなくなってしまう。写真は美術館や公共の場所に購入してもらい収蔵されるということが目的の1つとしてある。そのために薬品処理をして永久保存できるようにすることが重要視されていますが、本当にそんなことが可能なのでしょうか。現在の床に使った写真は収蔵できませんという話には違和感を感じます。今回の展示はロールを積み重ねているので、これまでで一番傷んでしまう方法。保存としては最悪な状態ですね(笑)。写真集も「もの」ですが、1つの作品形態であり写真展と写真集は完全に別物。質感を含め、ページをめくる動作を引き出したりするなど本には本のフォーマットがある。デザイナーや編集者など他者が絡む場合はデザイナーの表現、判断も大きいのでアンサンブル的なところがあると思います。

岡田:とりわけ日本で「保存・保護」について考えた場合、国内ではケミカルや保存・保護といったアーカイヴを組み込んだ機関がほとんどない上、美術館の予算の中でも、一番費用がかかるのが管理費。実際問題、大規模な美術館でさえも倉庫が足りず、管理費が工面できないという理由で収蔵をやめる方向に転換し、デジタルアーカイブにシフトしてきている。そういった状況下、今までは展覧会で作品をみることに最大の価値が置かれ、ブックは展覧会のレポートとして扱われてきたわけですが、単純に展示を映しとるということではなく、図録、ブックにすることでしかできないことは当然あるのではないかと。コロナ云々を抜きにしても、展覧会をみていないければその作品をみたことにならないという認識が主流のままでは、世界的な美術館が少ない東アジアである日本において、個々の発信力やウェブにも頼らざるを得ないアーティストの作品は “ない“ことと同然になってしまう。レポートとしてのブックではなくて、“読む”展覧会、フォーマットの異なるエキシビションとしてのブックを作ることで、国内の展示を国外に向けて打ち出す役割を担えるのではないかと考えています。

――異なるフォーマットを持つエキシビション、というお話について深掘りしたいのですが、ブック上にも、展示におけるインストーラーの名前が明記されています。キュレーションされる上で、岡田さんがインストールを重視される理由についてあらためて教えてください。

岡田:いかに良質な建材と図面があっても大工がいなければ家は建たないですよね。展示を組めなければ展覧会は成立しないので、展覧会を現実化するという意味ではインストールは本来一番重要なはず。海外であればキュレーター、アーティスト、インストーラー、ケミカルと、それぞれ独立した形でインスティチューション(機関・制度)がしっかり成立しているのに対し、日本では作家主義の風潮が強く、ヒエラルキーの一番下に追いやられて外部会社任せになっていることが多い状況にあります。特に写真や映像はテクノロジーと密接に結びついて発展してきた分野だからこそ、マニュアルとして理解するのではなく、より具体的な構造レベルで何がどう写っているのかどう動いているのかを把握しなければ作品や作家の意図がみえなくなってしまう可能性がある。体験を前提とする映像メディアというジャンルでは、文献をベースに作家・作品を理解できる部分もあると思いますが、リサーチベースで映像分野のキュレーションをするというのは到底不可能だと思っていて。作家が何に対してアプローチしているのかという意図を読み取るためにもインストーラーという立ち位置を重視したいと思っています。

小松:前提としてバジェットの違いや雑務に追われているなど理由は多々あると思いますが、日本だと文章は書けるけど現場は手伝えないというキュレーターも多い。企画し、図面を引き、設営して、出版する……と全部を把握して動ける人は珍しいと思います。インストールから撤収までの期間、展示しているロール印画紙の積層が自重で沈んでいき、壁面や床面のバライタが湿気を帯びてカールしてプッシュピンが外れてしまったり、会場自体が変化していく様子を1時間に1枚、会場の記録写真として定点撮影するというのは岡田さんの試み。作品に対し作家が意図していない新しい価値を付与できるキュレーターだと感じますね。

Look、See、Watch……

なぜみるのか、何をみているのか

エキシビションの意味を問う

――一般的にエキシビションは 「みる」対象として成立してきたと思うのですが、今回の展示では鑑賞者の存在は付加価値になり、必要不可欠なものではありません。新しい意味や価値を付与する、という視点で、今後作品を“鑑賞する”という体験、エキシビションはどのように変化すると思いますか。

小松:コロナ禍以前から少しずつ変わりつつはあったんですよね。ちゃんとみること、今みているものは本当にみているのか?と。重要なのは来場者の人数ではない。私自身の作品も今の日本の美術が置かれている制度に対してのアプローチ、問題提起とも考えられます。来た人が何を受け止めてくれて、それが自分の活動に還元されたり、社会の仕組みに還元されていく、ということも重要になると考えています。

岡田:認知科学の話になるのでしょうが、Look、See、Watch……と「みる」行為が受動的か能動的かという問題、何をもって鑑賞者がそれを把握したのかという認識は近年変わりつつあります。その上、コロナ禍ではどこかに展示をみにいくこと自体が極端な話、命がけの行為になり、なぜみにいくのかということが前提条件に加わった。美術のための美術、写真のための写真。多くの人たちがコミットできない、内輪ネタに近い状況が散見されます。しかしながら、展示、作品は自己表現であり作家が全部背負って行うもの、ギャラリーの展示は、無料でみられて鑑賞者は何かをノーリスクで受け取ることができるという認識はもうそろそろ変えていかなければならないのではないかと思います。展示は本来、今の社会状況の前提や認識自体を変え得る、社会にとって有益なもの。私自身はエッジが立ったことや目新しいものを打ち出すつもりは全くないですが、単純に作家がやってきたことをどう効果的に社会とつなげて打ち出していけるか、展示会場の扱いをはじめ機能不全になっているシステムをどう組み替えられるか。図録や企画、今までにない新しい体験、アートのフォーマットはまだまだ作ることができるんじゃないかと思います。

「みえなくていい」と話していた写真家・小松浩子の言葉の意味について考える。当たり前のように写真を「みる」ものとして取材に挑んだ筆者は、自重によってつぶれ、写り込む景色の断片が垣間みえる印画紙と600枚の写真に包囲され圧倒された。みようとすればするほどみえなくなり、足元がぐらつく。同時に、日々無意識のうちに目にしているだろう何千枚というイメージを想像するとめまいを覚えた。「みえない」空間を作ることで「みる」ことの意味を問いかける。「error CS0246」は今なお先行きのみえない不明瞭な社会においてエラーをも取り込み、昇華するエキシビションの意味を浮き彫りにした。帰り際、「error CS0246」において“エラー”は起きたのか聞いてみる。「入室を禁止するという制約を設けていたにもかかわらず、想定以上に評判が良かったんです。想定外であることは逆に捉えれば創造的な部分でもあり、検討の余地があるということ。これからも世の中に小さなエラーを起こしていけたら」。会場での展示を終え、岡田翔が主宰するレーベルpaper companyから出版された図録『自己中毒啓発』はHP、また店頭ではNADiff a/p/a/r/tで購入が可能。新進気鋭のキュレーターが模索する新たなエキシビションの動向に今後も注目したい。

■連続個展「error CS0246」

岡田翔のキュレーションによるアフターコロナにおける美術の展覧会の在り方、創作の可能性とは何かを、これまで取り扱われていなかった部分の捉え直しから検討する試みとして企画された。2021年1 月7 日〜2月23日、ギャラリーAlt_Mediumを会場に金村修、小松浩子、篠田優による連続個展「error CS0246」を開催。本記事は鑑賞者の入場不可とし、入場の場合要事前予約、入場料金3000円として開催されたVol.1 小松浩子個展「自己中毒啓発」について取材を行ったものである。

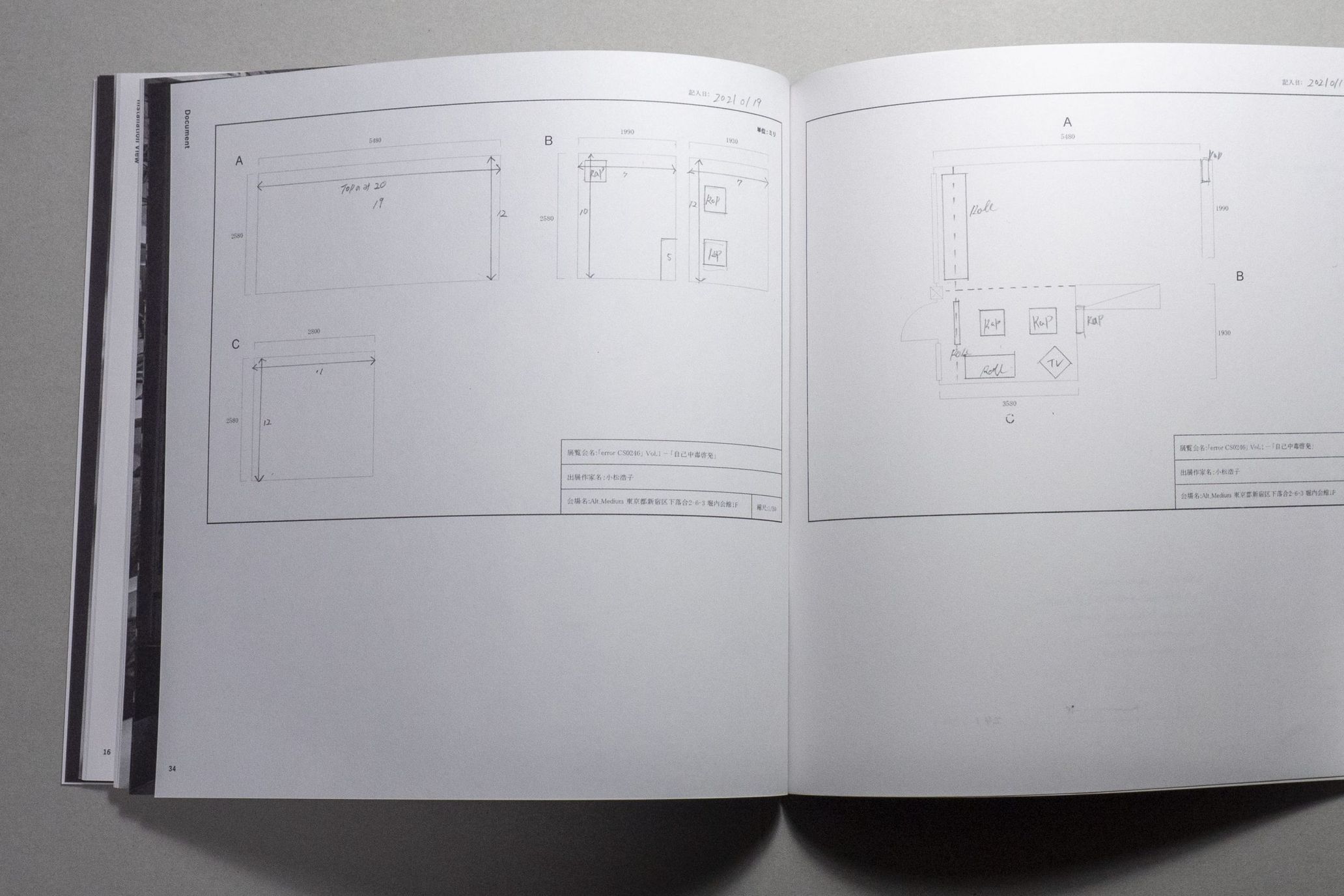

■小松浩子 作品集『Exhibition History vol.1』

(edition 300/Signed)(paper company)

小松浩子は、写真において見過ごされてきた「物質性」を表現媒体として用いる制作を行ってきた。本作品集では、2009年に小松が行った初個展「チタンの心」から、2012年7月「平行定規」までの計7個展(以下、掲載個展を参照)を掲載している。圧倒的物量を誇る小松の個展をステートメント、個別の写真、記録写真、展示図面、DMといった要素からまとめた本作品集は、写真家・小松浩子の取り組みを俯瞰するものであるとともに、これまでの作品・活動を異なる角度から照射するものである。

■掲載個展

2009年11月「チタンの心」、ギャラリー山口、東京、日本

2010年11月「速度計」、ギャラリーQ、東京、日本

2011年7月「資本の有機的構成」、ギャラリーQ、東京、日本

2011年11月「拡張スロット」、トキ・アートスペース、東京、日本

2011年11月「自殺体質」、横浜市民ギャラリーあざみ野、神奈川、日本

2012年2月「ブロイラースペース時代の彼女の名前」、目黒区美術館 区民ギャラリー、東京、日本

2012年7月「平行定規」、ギャラリーQ、東京、日本

著者:小松浩子、編集:岡田翔、寄稿:梅津元、デザイン:相島大地

■小松浩子 図録『自己中毒啓発』

(edition 300/Signed)(paper company)

小松浩子、金村修、篠田優による連続個展「error CS0246」Vol.1として開催した小松浩子の個展「自己中毒啓発」の展覧会図録。本展覧は、コロナ禍の非常事態宣言下に行われた展覧会であるため、基本的に展示空間への入室を禁じて、展示場所の窓から作品を鑑賞するという形式で行った。窓からは、出展作品である積み重なったロール紙が時間の経過とともに歪み、形を変えていくという変化をみることができる。本図録は、「展示」と「保存・保護」といった矛盾した関係性を俯瞰する取り組みとして入室不可とした展覧会と補完的関係に位置するものである。小松浩子、篠田優によって撮影された展示記録に加えて、定点観測カメラによって撮影された記録写真が掲載されている。

著者:小松浩子、編集:岡田翔、寄稿:光田ゆり、小松浩子、岡田翔、翻訳:孫沛艾、デザイン:相島大地

岡田翔

1989年栃木県生まれ。2012年立命館大学映像学部映像学科卒業。2015年東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。主な展覧会企画に、金村修「Copyright Liberation Front」(The White、東京、2020)、キム・ハケン・佐久間磨/Rondade「imshow」(kanzan gallery、東京、2020)、遠藤祐輔・金川晋吾・金村修「imshow」(kanzan gallery、東京、2020)、岩崎広大・篠田優「imshow」(Alt_Medium、東京、2019)、「Medias」(あざみ野市民ギャラリー、神奈川、2019)がある。また、展覧会企画・キュレーションと並行して出版レーベルpaper company を立ち上げ、作品集や図録の制作、販売も行う。

図録の販売:https://kakeru-okada.com/

小松浩子

1969年神奈川県生まれ。写真家。第43 回木村伊兵衛写真賞を受賞。2010~2011 年、自主ギャラリー・ブロイラースペースを主催し、毎月個展を開催。近年の展覧会として、「DECODE/出来事と記録—ポスト工業化社会の美術」(グループ展、埼玉県立近代美術館、埼玉、2019)、「鏡と穴―彫刻と写真の界面 vol.4 小松浩子」(個展、gallery αM、東京、2017、キュレーション:光田ゆり)、「THE POWER OF IMAGES」(グループ展、MAST、イタリア、2017)などがある。パブリック・コレクション:MAST(イタリア)、Tate Modern(イギリス)

http://komatsu-hiroko.com/

Photography Yu Shinoda