メキシコ最南端の町、チアパス州シウダー・イダルゴ

南米からアメリカを目指す移民の人々。一体、彼等はどのようにメキシコへと渡ってくるのだろう。報道で伝えられるのはアメリカとメキシコの国境のことばかりだ。ネットには海外メディアによるメキシコとグアテマラやベリーズの国境についての情報はある。しかし、匂いや手触りといった現場の雰囲気まではつかみづらい。それを知りたければ人の流れを遡っていくしかない。私達はバスを乗り継ぎ、いくつかの街を経由してグアテマラとの国境に向かって南下した。

街角にはフルーツ売りが立ち、三輪タクシーが通りをのろのろと走る。メキシコ最南端の町、チアパス州シウダー・イダルゴは一見のんびりとした東南アジアの片田舎を思わせる。だが、街を歩くと異様な雰囲気に気付く。人の流れがぞろぞろと続いている。移民の人々だ。国境が近いのだろう。行列の脇に国境警備隊の姿も見かけたが、彼等はただ眺めているだけで何もせずにいた。

旅のパートナーである編集者の圓尾さんと共に、人混みをかき分けていく。急にぱっと視界が明るくなった。国境の川、スチアテ川だ。グアテマラの対岸までの川幅は150メートルほどで、アメリカ国境にあるようなフェンスや鉄条網は見当たらない。茶色く濁った水は流れず静かに漂うだけ。

しかしながら川面はにぎやかだった。いくつものイカダが人々を乗せて行き交っている。乗客は皆リュックを背負ったり抱きかかえている。移民の人々だ。あまりにも堂々と越境する姿に面食らってしまう。運賃は片道わずか20ペソ(約200円)。川は浅く、歩いて渡る人もいる。300メートルほど川下にはコンクリートの橋があった。そこで正式な入国管理をしているようだが、たまにバイクが通る程度で日常的には使われていないようだ。

川岸には洗濯物が干してあり、アウトドア用のテントが並ぶ。川を渡って来た人達が休むのだろう。煮炊きができる簡素な小屋もあった。薪が乏しいのか、プラスチックを燃やす刺激臭が鼻を刺す。裸の子どもが走り回り、疲れ果てた大人達が横たわっている。私達は町へ戻りゲストハウスを探した。どの宿も移民で溢れかえり満室。移民特需があるのだろう。仕方なく町の一番外れにある宿へ向かった。

夕方、食堂を探して町を歩いていると、急に大粒の雨が降り始めた。適当なひさしに入ると声が聞こえた。振り返ると暗がりに先客がいた。ベネズエラからここまで歩いて来たという女性達。手持ちの金がないらしく「ここまでの道中ずっと路上で寝泊まりしていた」という。しばらくすると1人の男性が現れて彼女達を呼び、土砂降りの中へ走っていった。彼女達は今晩どうやって過ごすのだろう。

翌日は晴れ。私達は対岸の街、グアテマラのテクン・ウマンへ向かった。目的地は「移民の家」というシェルター。移民の相談や休息ができる施設だ。対応してくれたシャロンさんは突然訪れた私達に親切に対応してくださった。彼女に一番気になっていたことを質問する。「この川の往来を管理しているのは誰なのか?」私達はアメリカの国境の一部をカルテル傘下のギャングが管理しているのを身を以て知った。私達の質問にシャロンさんは微笑みながら「そんなのいませんよ。通る人が多すぎて国境警備隊も何もしないほどですから」と言った。

スチアテ川へ戻る。対岸にはついさっきまで私達がいたメキシコがある。この川を越え、さらに約3000キロを進んだ先に移民の人々の最終目的地、アメリカがある。眺めてみると確かにこの先に、何か可能性のようなものを感じる。さっきまで対岸にいたことは都合よく忘れ、目前に広がる未知の地への期待をしばらく味わっていたが、イカダの客引きがしつこいので離れることにした。

しばらくするとグアテマラ側の岸辺に4人組の家族が現れた。彼らもまたベネズエラからここへたどり着いたらしい。待ち構えていたイカダの船頭に彼等はおずおずと声をかけた。そのうちの1人、母親だろうか。彼女がイカダに足をかける直前、立ち止まった。両手を広げると口元がわずかに動き、天を仰いで祈った。さらにグアテマラの地元の人も乗り込み、総勢10人が不安定なイカダに身を預けた。

船頭が棹(さお)を握り締めて全体重をかけると、ゆっくりとイカダは進み始める。ベネズエラの一家の表情は硬く押し黙ったままだ。故郷を出て、コロンビア、パナマ、コスタリカ、ニカラグア、そしてグアテマラへと越境を続け、今ようやくメキシコにたどり着くのだ。橋のたもとに国境警備隊の影がちらっと見えたようだが、動きはない。川面に棹を差す水音だけが聞こえる。

川の中央を過ぎた頃だった。母親が自分のリュックのポケットに手を入れて何かを探している。その後の彼女の行動に私は驚いた。取り出したのはスマートフォンだった。彼女は急に笑顔を作った。そして動画撮影を始めた。自分や家族、周りの風景を写しながらカメラに向かって喋る。彼女はまるでTikTokerのような仕草を続けた。この動画をどうするのだろう。

メキシコ側へ上陸すると、母親は再び天に向かって神に感謝した。そして頬を膨らませ大きく吐息。彼女の名前はライアンさん。喜びを隠しきれない顔をしつつ「パナマのジャングルを数日歩くと炎症を起こして皮膚がただれてしまい辛かった」とこれまでの苦労を話した。「私達は団結する。家族の未来のために。まだまだ先は長いけれど、これは私達にとって偉大な冒険なんです」勇ましく語るその言葉の力強さはどこから湧いて出てくるのだろう。考え込んでしまった私はさっきの動画のことを聞きそびれてしまった。

この一家の他に、新たに到着した若者のグループが川縁に座っていた。そのうちの1人に声をかける。シシリアさん、21歳。「アメリカへ行くの?」と聞くと彼女は「私はグアテマラから来たツーリストよ」と言ったので拍子抜けした。紛らわしいが、そういう人もいるのだろう。彼女達はバイクタクシーに乗って走り去った。

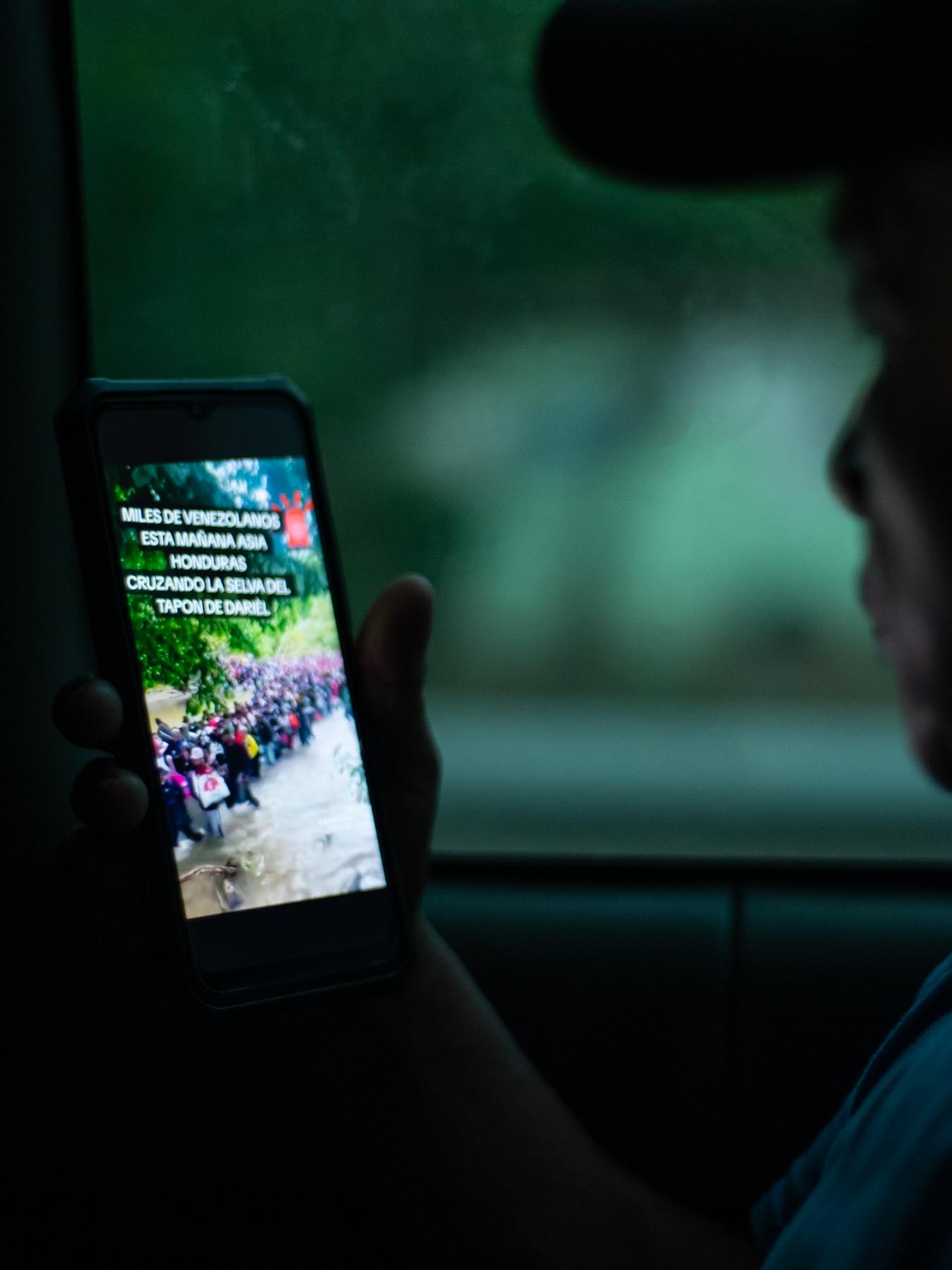

その日の夜、私達は相乗りのバンに乗って町をあとにした。隣の男性は熱心にスマートフォンで動画を見ていた。移民が川やジャングルを越えていく映像だった。彼らはこうやって情報を入手していくのか。イカダに乗った母親の映像もアップロードされるのだろうか。私は試しにInstagramで #inmigrante(移住する)と検索すると、移民の映像の他に、永住権を取得した成功例や米国での移民専門弁護士の広告が無尽蔵に出てくる。煽られて故国を出る人も少なからずいるだろう。画面のスクロールを続けていると、ついつい私も北へ向かい、チャンスを掴みたいと思えてくるのが不思議だ。

昨夜、宿で話した男性を思い出す。「兄がアメリカに行ってる。俺が成功したら次は弟を呼ぶんだ」。彼は兄とはいつもビデオ通話で連絡をとり、アメリカでの生活のことをよく聞かされるという。彼は兄のFacebookを見せてくれた。微笑む男性がベッドに優雅に寝そべる写真があった。ソーシャルメディアでは良い面だけが強調される。成功を羨む気持ちが彼を動かしたのだろうか。現実でも良いことだけがあれば素晴らしいのだが、そうじゃないことも私達は知っている。

深夜発のバスに乗り換え、私達は次の街へ向かった。旅が始まって最大の危機はその道中に起きたのだった。