「つまずき」それは例外の出来事として扱われるものだろう。「歩く」という言葉の内に「つまずき」が前提として含まれていないように、それはどこか起きるはずのないものとして捉えられている。私たちが、DJや建築家、さらには写真家やエッセイストへ題材として依頼したのは「つまずきの観察」である。一瞬の事故、裂け目、非日常、意識の外側に追いやられてしまったもの、失敗、ずれ、安定を脅かすもの……「つまずき」に目を向けることで そのような事態と直面することを目指している。

出そろったテキスト/イメージには通底して、自己完結的な私性を越えた、名指しがたい、しかし確かに存在している「謎」の領域のようなものへの接近が見られたように思う。

私達は改めて「つまずき」について考えさせられた。それは一体何なのだろうか。そもそも何故この言葉をテーマにしようと思ったのかと言えば、私達にとって「つまずき」を考えるということは「リズム」について考えることでもあったからである。 空間現代より

DJ FULLTONO

Concept MIX “BPM and Feels”

ダンスミュージックにおいて、「つまずき」とは最も楽しい部分。最も人を惹き付ける部分。例えば、カフェで聴くBGMにはつまずきは不要かもしれない。でも人の体を揺らすには、つまずきは必要不可欠なものかもしれない。そんなことを考えながら、今回DJ MIXを作りました。このミックスで特に着目していただきたいのは、「体感的な速さ」です。そこにフォーカスし、いろいろな要素を詰め込みました。

「つまずき」の話をする前に、安定的なリズムとは何かを先に説明しなければいけません。ダンスミュージックにおける安定的なリズムとは、反復するリズムです。起源となるのは、1960年代以降ファンク・ソウルミュージックを経て生まれた音楽。つまり、1974年にクラフトワークが発表した『Autobahn』。そして1975年のドナ・サマーの『I Feel Love』を手掛けたジョルジオ・モロダー。これらの音楽家が打ち出した、曲の始まりから終わることなく反復するビート。その手法はやがて、ハウス・テクノミュージックに形を変え、現在まで受け継がれます。この反復ビートこそが安定したリズムの代表と言えます。

初めて聴くビートは、その音1つひとつがリズムに対してどのように作用しているかわからないこともあります。しかし、ほとんどの音はそこに置かれた理由があります。ビートには「進む」と「動く」があると僕は考えます。可視化すると、ビートは必ず左から右へ進みます。つまり、前に進むためにその場所に音が置かれていきます。それが等間隔に置かれれば同じスピードで進みますが、どれか1つを少し前に置くことによってその箇所のみ時間が速く流れます。ここで言う「速い」とは、BPMの速い遅いではありません。すべてが等間隔に置かれている状態はBPM通りの速さですが、音をずらして「動き」を作ることによって、体感的には違った速度に聴こえる部分を作り出します。その細かい変化の繰り返しでグルーヴが生まれるのです。

また、もう1つの考え方として、奏でた1つのビートのBPMと連動して、いくつもの異なるBPMが並行して進んでいると考えた場合、本体とは別のBPMとして聴いてみたり錯覚したりする、いわゆるポリリズムと言われますが、この時に得られる速度感も見逃せません。例えば、iTunesで曲のBPMが表示されるのをご存じでしょうか。僕はDJの時、160BPMの曲をたくさん使うのですが、160BPMのはずなのに80、120、107BPMなど誤表記(理論的には間違いではないがここでは割愛)されることが頻繁にあります。しかし、これは実はおいしい部分で、その曲は異なるBPMのグルーヴも持っているとも考えられます。

ところで、良いグルーヴとは何か。ただ闇雲に音の数を増やしただけや、同じパターンが単純にループしているだけでは良いビートはできません。機械で打ち込んだリズムであったとしても「有機的」であることが最も重要です。例えば、人体に例えると、つまずいた時に転ばないように体を支える動きは誰でも同じです。従ってドラムの音を1つずらした時に次に音を置く場所はおのずと数パターンに絞られてくるのです。雨の音がたまたまファンキーに聞こえることもあるけど、基本的には音楽を奏でるのも聴くのも人間なので、打ち込み音楽であったとしても、無機的なビートに魅力はありません。こういう話をする時にいつも思い出すのが、スペインのガウディ建築の話です。アントニ・ガウディの「美しい形は構造的に安定している。構造は自然から学ばなければならない」という建物を設計する際の有名な理論がありますが、ダンスミュージックにおけるビートに関して言えば、良いビートは生命の動きに習うのが最も理にかなっていて心地良い。ということになります。つまり、つまずきとは、安定したビートの「延長線上」にあるもの。あるいは、安定したビートを「誇張」したものと言えます。

以上のようなことを考えながら今回のミックスを作成したのですが、意図的に作り出したグルーヴもあれば、正直なところ偶然もあります。DJやビートメイクというのは将棋のように何通りも手があって、試行錯誤が永遠に繰り返され、磨かれていくのです。

さて、1970年代に電子楽器が誕生し、さまざまなビートが生まれ、なおも新しいビートを求めるのが人間というものです。新しいジャンルが流行った時には、新しい! 未来の音楽! と感じるのは当然ですが、それはもしかすると、本来あるべきだった音楽が発見されたとも取れるわけで、人間の欲求や探究心は最終的にどこへ向かっているのかということを考えた時、もしかすると、今あるビートのカタチを本来の姿に戻す作業をわれわれはしているのではないかということを最近考え始めています。

音楽を聴いて踊ったりするのにそこまで考える必要はないかもしれませんが、「なぜこのビートに魅かれるのか」という根本的な疑問が湧いた時には、参考にしてもらえたらいいかもしれません。

(※雑誌「TOKION」の本誌では音源の視聴も可能)

DJ Fulltono

大阪を拠点に活動。レーベル〈Booty Tune〉主宰。2014年に発表したEP『My Mind Beats』は、シカゴのジュークサウンドを、独自のスタイルで表現し、米国の音楽メディア『Rolling Stone』年間チャートに選出された他、ヨーロッパのフェスなどにも出演。

建築家・中山英之

ホテルの廊下に住んでみたいと思ったことはありますか?

あまり泊まったことはないけれど、上質なホテルの廊下には客室に靴音が響かないよう、毛足の長い絨毯が敷かれています。ルームサービスを運ぶ優雅なクロムメッキの台車が、オフロードカーのように大きな車輪を履いているのはそのためです。照明はすれ違いざまの宿泊客を無用に照らさぬよう、極力絞られています。その下を、廊下幅に合わせた特別あつらえの柄が、繋ぎ目なしに永遠に延びている。行き止まりやコーナーに目をやると、スポットライトが季節や風景から拾った花や絵を控えめに照らす一方で、かすかな機械音と殺菌灯のような光が漏れる小さなニッチに入ると、そこにはいつでも作りたての氷が常備されているのです。翌朝、少し寝坊して同じ場所を歩くと、半分開いた扉の奥に、掃除機の唸りと一緒に乱れたベッドカバーが朝日に照らされていたりするのも、なんとなく好きです。ドアの数だけ夜と朝が並んだ廊下を抜けた先のエレベーターは、その扉にたいてい鏡があしらわれていて、宿泊客達は身だしなみをそれとなく確かめながら、新しい1日に繋がるロビーへと下りて行くのでした。

音楽スターがワンフロア貸し切り、なんて景気のいい話は最近聞かなくなりましたが、自分ならきっと、そんな廊下で一夜を過ごすに違いない。部屋の中からソファやスタンドライトやベッドを運び出させて、普段飲まないようなお酒をルームサービスのカートに乗せて、ここにしかない空気の中で過ごしてみたい。吸音の効いた細長い空間にスピーカーを置いたら、どんな音が鳴るのでしょう。馬鹿げた空想かもしれませんが、時々そんなことを思います。

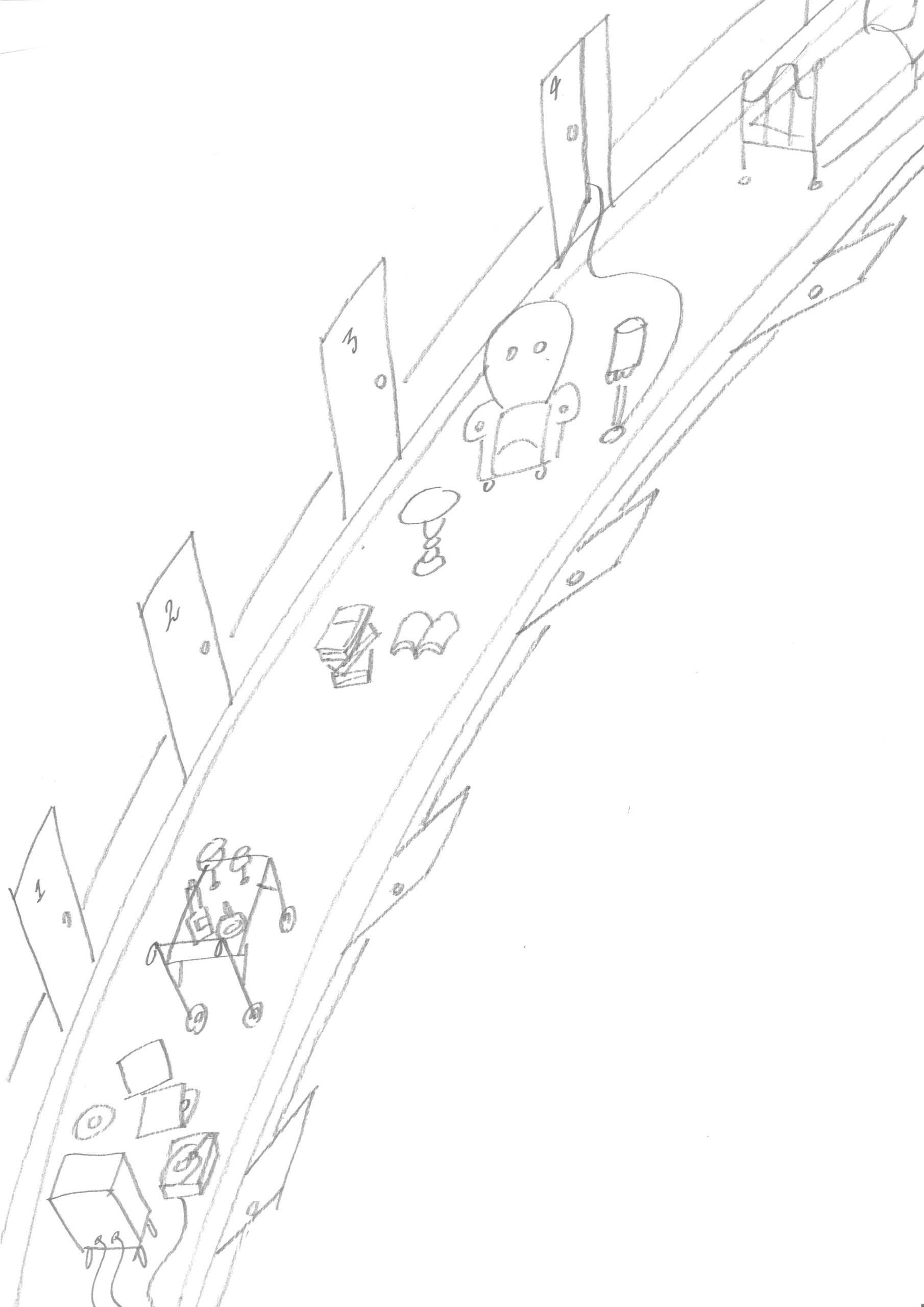

なんでこんな話をしているのかというと、本当にホテルの廊下のような家を設計したことがあるからです。必ずしもそうするつもりではなかったものが、結果的にそうなってしまった、と言ったほうが正確なのですが、設計の過程を説明すると長くなるのでそれはまた別の機会に。ただ実際、ここに暮らす家族の生活は、同じドアが並んだ廊下のような場所に、無造作に散らばった家具達と一緒にあります。ルーム1のドアを開くと、そこは外です。ルーム2と3はバスルームやサニタリーに繋がっていて、ルーム4(日本のホテルでは欠番ですが)を開けるとそこにはまた別の小さな外があります。言い方を変えてしまうとそれらは、単に玄関やトイレや庭の扉ということになる。けれどもみな同じ顔で並ぶと、そういう違いはどこかに消えてしまいます。微妙に湾曲した廊下は、片側に窓が並んでいるせいか、客船のそれに近いかもしれません。10メートルにも満たない短い廊下ですが、先が見通せないと無限に続いているかのようです。あるいはカーブにさしかかった列車の車窓に、少し先を走る同じ列車の先頭車両が見えた記憶が、ふと蘇ったりするかもしれません。廊下のもう片方の行き止まりを振り向くと、そこには風景画の代わりに街角がそのままあります。街の側から見ると、ばっさりと切り落とされた断面がドールハウスのようです。

ホテルの廊下だ、船だ、列車だ、ドールハウスだと、施主はずいぶんな目に逢っているとあやしまれても仕方ありませんが、この家は形や色に厳しい規定の敷かれた景観条例地区にある家にならって建っています。使われている材料も特別なものは何もなく、床も古い足場板にペンキを塗っただけ。ただし上質なカーペットの代わりに床暖房を敷いておいたので、ごろごろしても快適です。床暖房対応を謳ったフローリングは大変高価なので、長年使われて十分に乾燥の進んだ中古の杉板が選ばれた、というのが真相です。北向きに抜けるトンネルが内壁に見事な光のグラデーションを描くことも、建築家なら知っています。そんなふうに、形や色が決められた根拠や選ばれた材料の出自を、ごく一般的な順番で説明することでも、たぶんこの家を書き表すことはできる。けれどもその同じ場所を同時に、たわいのない空想のつぎはぎでできた作り話として、読むこともできる。ひとつの会話に二重の意味が、互いにその勘違いに気付かぬまま進む、落語の「蒟蒻問答」みたいに。

この家の生活は、蒟蒻屋の側なのか、禅僧の側なのか。どっちがどっちというわけではないけれど、たぶんその両方であることが、設計する側にはとても大事だったのだと思います。ホテルの廊下で過ごす空想の自由さは、たぶん頭のどこかでそれが廊下であることを知っていながら、そうではない時間がそこに流れる、その落差と無関係ではないでしょう。ただしそれは単純な背徳的快感とも違う、もっとずっと多義的なものです。建築というトリセツのない大きなプロダクトは、そもそもが条例や法律にとどまらず、社会的な慣習や、ともすればコモディティ化の行き着いた果てに現れざるを得ない。だからその存在はそれ自体が私達に、それと知らぬまま同じくびきを課しもするのです。僕達の仕事はいつだって、その狭間にあります。ストリートの手すりでかっこいいトリックを決めるスケーターがどんなにクールでも、建築家はそのための手すりを設計することはできないのです。だからってスケートパークのダミー手すりとストリート、どっちがクールかなんて聞くまでもないでしょう。かっこよくあることはかくも難しい。だから、と言ってしまうとそれだけでもないけれど、たぶん誰にも頼まれずにこっそりと手摺の肉厚を倍に増やしておく建築家だって、この世にはいるかもしれないよ、と。そういう何かとして、家という存在に、別の時間と場所を埋め込んでおくことの、まどろっこしい説明をこれで終わります。

いいえ、もう少しだけ。

フランツ・リストの名曲「ラ・カンパネラ」には、3つの楽譜が残っているのをご存じでしょうか。あの、鐘の音を模した有名な出だしは第2稿から登場するのですが、広く知られている第3稿とは譜面の表記が違います。弾く鍵盤は同じ。2稿ではそれがミの♭、3稿ではレの♯と記されているのです。僕はピアノを弾けませんが、ピアニストにとってこの2つの音は違う。半音上か半音下か。同じ鍵盤でも斜め下に向かう心理と、斜め上に切れ上がる心理では、鳴る鐘の音が違うのです。そこに込められたリストのメッセージを語る資格はないけれど、酸いも甘いも経験した元祖“音楽スター”の行きついた境地が、過去の盤面をそのままに、そっとその記号を書き換えさせたなら……。建築の設計に置き換えてみると、僕にはその感覚が少しだけわかるような気がします。僕にとって何かを作ることは、新しい真理や秩序が結晶化することとは少し違う。むしろ自分自身の近過去の判断もろとも、それが街や社会や、もっというと時空に投げ出される、その状態に忘我のまま目を凝らし、耳を傾けてみることに近いです。そうやってめいっぱい突き放して聴いた時、同じ音にまったく別の像が見えた時初めて、何かが1つできたと思える。たとえそれがホテルの廊下に住むような、でたらめな作り話だったとしても。

中山英之

1972年福岡県生まれ。東京藝術大学卒業後、伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て2007年に中山英之建築設計事務所を設立。2014年から東京藝術大学准教授。国内外で様々な建築プロジェクトに携わる一方で、『中山英之/スケッチング』(新宿書房)、『中山英之|1/1000000000』(LIXIL出版)『建築のそれからにまつわる5本の映画, and then: 5 films of 5 arhitectures』(TOTO出版)などの著書もある。

川尻竜一

13 Cherries 12 Letters

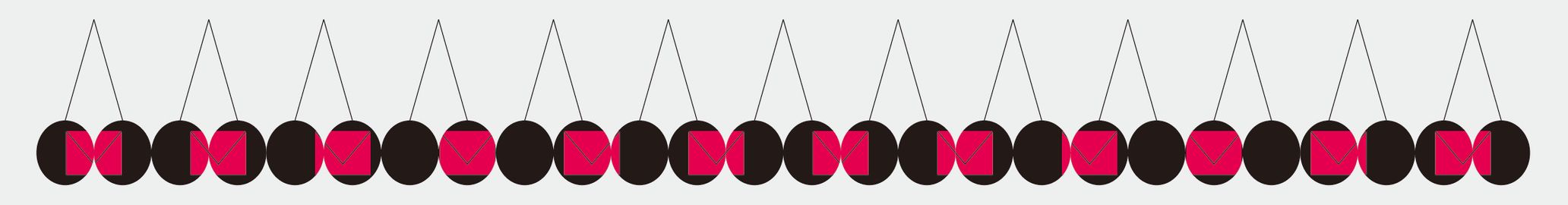

2020年になり、果物を描くことに熱中している。個展で発表しようと「果報」という名前をつけたこの表現手法は「果=FRUITS/報=REPORT」と、読んで字のごとく「果物と報せ」がテーマのグラフィックシリーズ。どのフルーツも簡略化したシルエットにモチーフ由来の着色をした絵文字のメールマークを組み合わせて描いた。その中の1つにチェリーがある。チェリーは「1対の果肉に1通のメールマーク」という設定だ。今回は、空間現代からの問いかけ「つまずき = 安定したリズムにおける一瞬のズレ・裂け目・非日常」への回答として、前述のチェリーを13個並べ、1コマごとに果肉を伝ってメールマークが右方向に移動して見えるような連続したグラフィック作品「13 cherries 12 letters」を円形および直線で制作した。ともに一見、安定した図案。つまずくにはルールとカウントが必要だ。

川尻竜一

グラフィックデザイナー。1982年北海道留萌市生まれ、札幌市在住。デザインプロダクション「デザ院株式会社」に所属し、広告などのアートディレクションおよびデザインを手掛ける他、自身の平面図画作品も制作。2017年から、大阪でグループ展『発展』」に参加。2020年、初の個展「果報」を開催。

Curation Kukagendai

Edit Takuhito Kawashima, Victor Leclercq (kontakt)