イビサは、世界有数のパーティアイランドとして知られ、夏はヨーロッパの有名ナイトクラブがオープンし、世界中から名だたるDJが集まる。そんなイビサの最南端にあるサリナスビーチで25年間、パーティサウンドとは異なる音楽を紡いでいるDJがいる。ジョン・サ・トリンサだ。ジャンルにこだわらず、物語にあふれたバレアリック・ミュージックは自由で垣根のない生き方をする彼の精神そのものともいえる。DJなのに早寝早起き、何千人を相手にする大型のクラブより、顔の見える距離感が好きという生き方はいかにも彼らしい。

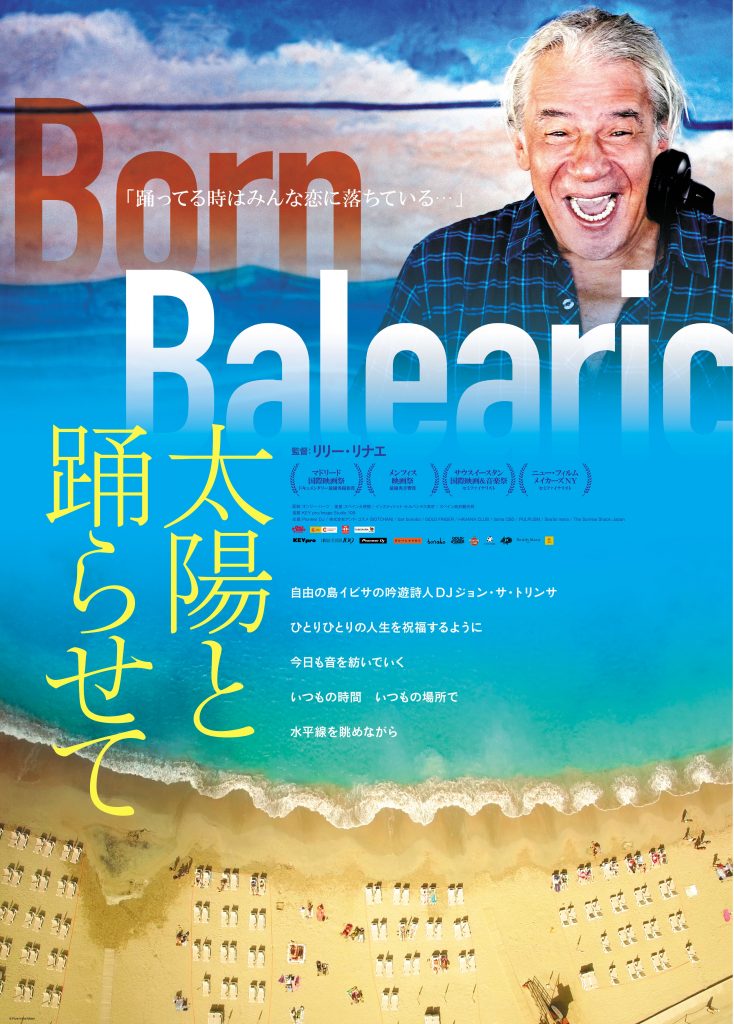

『太陽と踊らせて』は、ジョンのDJに対する自由な考え方や生活を彼のヒストリーとともに描いている。「踊ってる時はみんな恋に落ちている……」と語るジョンのバレアリックな生きざまから教えられるものは何か? 監督のリリー・リナエが、5年を費やして制作した本作の背景からその答えを探る。

テクノを卒業させたジョン・サ・トリンサのバレアリック

−−初の長編映画を手掛けたきっかけは何ですか?

リリー・リナエ(以下、リリー):もともとジョン・サ・トリンサの大ファンだったんです。10年前くらいにベルリンを1人で旅していたんですけど、その時はゴリゴリのテクノ好きだったんですよ。ベルグハインとかトレゾアとか、ベルリンの有名なクラブはほとんど行っていましたね。そこで、知り合った友達に「イビサにすごいDJがいる」って教えてもらって。当時はテクノ以外に興味はなかったんですが「その人のビーチは天国みたいだ」って言うんです。ダンスミュージックはほとんどクラブでしか聴いていなかったし、ビーチでDJのプレイを聴くスタイルが新鮮に感じて、その3日後にイビサに行くことにしました。

−−即決されたんですね。

リリー:ヨーロッパって国際線でもフライトチケットが安いですからね。すぐにサリナスビーチに向かって、ジョンのDJを聴いたら、この世のものとは思えない楽園があって。音楽が最高なのはもちろんですけど、サラサラした砂浜を素足で歩く気持ちよさとか、燦々と降り注ぐ太陽とか、目の前のきれいな海とか、むしろ環境。ジョンが空間の建築士のようにその場の雰囲気を作っていた。こんなパラダイスがあるんだと知ったのが10年前ですね。そこから彼の大ファンになって。日本に帰国してからはずっと彼のラジオを聞いていたんですよ。

−−作中にも登場するイビサ・ソニカの「Family Affair」。

リリー:そう! ずっと録音もしていたんです。スペイン時間の夜11時に始まる時は朝6時とか7時に起きて録音するような生活を5年以上続けて、多分200回分くらい録りためたジョンのデータがあります(笑)。ただのファンっていうか、オタクっていうか。そんなスタートだったんですが、2016年にまた、イビサに行った時、今度はラブレターを書いたんですよ。ジョンの音楽を知ってからテクノを卒業してしまったから。もちろん、まだ好きですけど、それ以上に彼のバレアリックミュージックに傾倒してしまって。

−−どんなラブレターを送ったんですか?

リリー:「あなたの音楽は、私の人生を100倍豊かにしてくれた」と。そこから友達になって、翌年ジョンがイベントでNYにやってきた時、私はNYで映像プロダクションを経営していたので、コンタクトをとって。その時に一番好きなDJを主人公にした映画を作ろうと思ったんですよね。その思いをFacebookメッセンジャーで送ったら、すぐにOKっていう返事をもらいました。

−−撮影のスタートはNYのモントークでのイベントだったんでしょうか?

リリー:撮影は翌年のモントークからで、この時は直接オファーするためでした。ストーリーの内容を伝えたら、予算はどうするのかと聞かれたりジョンとしては、ただのおじさんDJをなぜ撮影するのか不思議だったようで。この作品はとことんインデペンデントを貫いていて、撮影や編集など、ほとんど自分が担当しているんです。予算もありませんでしたから、自己資金300万円に加えて、アメリカでクラウドファンディングを400万円くらい集めて、最初の資金にしました。

社会に存在するあらゆるジャンルの壁を乗り越えるミックス

−−ジョンさんのどこが他のDJと比べて魅力的に感じたのですか?

リリー:人柄が素晴らしいんですよ。もともとライバルが多い職業ですから、誰がレジデントかとか、どこでプレイしたとか、ギスギスしている場合も多いようですが、ジョンを悪く言うDJには会ったことがないんです。というのも、彼がメインの場所から離れた、島の南端にあるビーチを拠点にしているから、他のDJのライバルのような存在にはならないからかもしれません。でも、ジョンは「他のDJと住んでいる惑星が違う」と話しているんですよね。自分は戦うような領域にもいないしスタンスも持ち合わせていないと。他のDJについて意見するようなこともないし、その人柄が音楽に反映されています。

−−邦題を『太陽と踊らせて』としたのはなぜでしょうか?

リリー:配給会社の社長とワインを飲みながら考えたんですけど、最初は『太陽を踊らせて』でした。ジョンのDJは、太陽すら踊らせているようなイメージがあったんですが、能動的じゃなくて、受動的に自然に踊ってしまうような感覚を表現したかったんです。タイトルに込めた思いは、コロナによって閉塞感が世界中に広がっている状況で、最後にみんなが求めるものって、自由に踊れたらいいというようなシンプルな欲求ではないかという問いかけと淡い期待です。

バレアリックってジャンルレスに音楽をミックスするスタイルですよね。ジョンの音楽を聴いていると、クラシックからロックにいって、テクノにいって、最後はジャズにつなげたりする。最近、聞いたミックスには「スタンド・バイ・ミー」とか、「2001年宇宙の旅」のような映画のサントラもある。あらゆるジャンルの曲を自然につなげて1つのミックスにしてしまうんですが、これって今の世界で重要なことだと思います。

例えば、人種問題、貧富の差、ルッキズム、男女差別……いろいろな壁が世の中に存在しています。最近もフランス人サッカー選手の人種差別発言が問題視されたように、一向に解決しないあらゆるジャンルという壁を、ジョンは1本のミックスで乗り越えているんですよ。彼の本質を絶対に撮りたいと再認識しましたし、ジャンルレスに生きている思いをバレアリックに乗せて、洋題を『Born Balearic』にしたんです。

−−ジョンさんがイビサに移住したのは1987年。その頃、イビサを発祥とする時代背景やオープンなDJのスタイルとしてバレアリックの輪郭ができて、1990年代初頭にその精神性を受け継いで発展したイギリスのバレアリックがあります。その後「カフェ・デル・マール」から発展したチルアウトの意味にもつながりますが、歴史も含めて今、リリーさんは“バレアリック”についてどう思いますか?

リリー:なぜ、ジョンなのかということだと思うんですが、撮影中にもよく聞かれました。というのも、バレアリックの先駆者はホセ・パディーヤやアルフレッド、カイザー、ピッピ達ですよね。その中で、ジョンに惹かれたのは、クラブではなく太陽が出ているビーチでしかDJをしないというスタンスです。徹底した早寝早起きのライフスタイルもおもしろくないですか? 私達にとってDJは特別な存在で、夜にクラブで出会う人という印象だったし、イビサでもそうです。でも、バレアリックは特別な存在なのではなくて、日常生活に密接する音楽ということをジョンが教えてくれました。ビーチっていうイビサでは普遍的な場所でプレイし続けている生き方を通して、バレアリックはみんなの人生のサウンドトラックなんじゃないかとも思いましたね。

−−一般的にイビサはクラブシーンのメッカであって、一方で島のムードがジャンル化したようなゆるい音楽も有名ですが、どちらかというと、タイトル通り少し土着的な印象を受けます。

リリー:現地住民は地に足をつけた生活をしています。半分以上はフランスやドイツ、イタリアなどのヨーロッパから移住してきた人なんですが、みんな適応能力が高い。昔は自国に抑圧されたことを理由に、自由を求めて流れてきた人が多かったんですよね。最近では、自分のクリエイティブな思想を追求したり、人生の豊かさを求める人も多い。イビサってどんな人でも受け止める土壌があるんですよね。いろいろな人種が集まっていますが、NYとの違いは決して“ニューヨーカー”みたいにならないところ。全員が自分のカルチャーを大切にしていて、お互いをリスペクトしあっています。しかも、健康志向の風潮も強くて、オーガニックフードや有機野菜など食へのこだわりも強い。ジョンもかなり体調には気をつけています。今はナチュラルライフのようです。

自分のアイデンティティーと重なるバレアリックの本質

−−撮影で大変だったことはありますか?

リリー:砂浜を歩くのが大変なんですよ。サリナスビーチの入り口からサトリンサまで徒歩で20分近くも距離があるし、車は入れない。撮影クルーは40キロ近い機材を何度も分けて運びました。オーナーも気まぐれな方だったので、気に入られるよう、毎回日本の「柿ピー」のわさび味をプレゼントしていました(笑)。

−−ご自身が台湾生まれで、新宿・歌舞伎町育ちという環境やNYに住んだ経験などからバレアリックのジャンルレスな音楽に親和性を感じたんでしょうか?

リリー:日本で育ちましたけど、小さい頃から毎年台湾に行っていたし、親戚もすべて台湾人で自分は何人なんだろうという思いをずっと持っていました。親も家では台湾語しか話さないけど、学校の友達は全員日本人。でも、台湾に行くと日本人として見られるちょっと不思議な環境だったんですね。特にいじめを受けた経験はないんですけど、こういう見えない壁ってどうやったらなくなるのか、漠然と考えていて。だから、映像ディレクターになったんです。映像の世界では、ディレクターはあらゆる壁を取っ払って自分の好きなものが作れると思っていましたから。最初はテレビ局に就職したんですけど、規則だらけで、結局は壁だらけだったんですけどね。その経験があったから30歳になる前に独立してNYで映像プロダクションを作った。その意味で、自分のアイデンティティーがかなり関係しているなと。

−−日本と世界のクラブやイベントを比較して感じることはありますか?

リリー:海外ではもっと自由にしていいんですよ。疲れたら座ってもいいし、寝そべってもいい。日本の場合はなんとなく形式張った印象があります。あとは音楽のジャンルに縛られないところ。今ってオールジャンルの曲をかけるスタイルは世界中でも広まっていますので、許容性が広がるといいですよね。

自由でフェアな魂を持つジョンと音楽への敬意

−−本作の音楽はリリーさんが73曲セレクトされていますね。三宅純さんの「Lilies Of The Valley」の他、カントマ、クリスココといったバレアリック・チルアウトの巨匠等がクレジットされていますが、選曲の基準は何ですか?

リリー:この映画で一番こだわっているのは音楽です。どれくらいの人が気付くかわかりませんが、ジョンがミックスする瞬間を取り入れています。彼のミックスってこんなに自然で素晴らしいっていうメッセージを込めて。

−−映画についてジョンさんは何か話していますか?

リリー:特にないですね。ブースのシーンで1ヵ所だけ編集ポイントをお願いされたくらいです。

−−映像の中で70デシベルくらいの音量制限がかかったシーンがありました。音楽を聴く状況もかなり変わってきていますね。

リリー: DJがいる小さなバーやレストランは大バコへの集客の妨げになると考えられていて、サリナスビーチ周辺のクラブは音量のルールなどを課せられて厳しい状況ですね。政治的な背景が理由ですが、この再開発にジョンも少し嫌気が差しちゃって、今はタイにいるようです。もともとイビサの繁忙期は5〜10月で、それ以外はDJも仕事をしないし、クラブは閉めるんですよ。彼はオフの時期に毎年バリやタイなどのアジアでDJをする生活を10年近くしています。タイのサムイ島にいる時にコロナでロックダウンになってしまって、そのままタイに残ったんですが、そうしたら、海が望めるリゾートホテルのオーナーに気に入られて、今はそのホテルのレジデントDJとしてプレイしています。

−−ジョンさんはコロナ以降の状況について何か話していますか?

リリー:「タイでハッピーに暮らしている」とだけですね(笑)。適応能力がすごいです。「物価が安いから幸せだ」と鍼とペディキュア、マッサージに明け暮れています。

−−今後、また長編映画を撮る構想はありますか?

リリー:私は音楽の他に、BDSMが持つ完成された世界観に興味があって。最近、神宮前のクラブ・ボノボを舞台に8分の短編映画を撮ったんです。音楽は寺田創一さんと永山学さんにお願いして。そしたら、スペインとイタリアとイギリスのコンテストで変態賞を受賞して、スペインのビルバオから制作費以上の賞金ももらいました。個人的に極端なものが好きとは自覚しているので、次の長編はBDSMをテーマにした作品の構想があって、今動き出しているところです。私は俳優ではなく、本職の人を起用するのが好きなので、一見フィクションに見えるストーリーに登場するキャストが全部本職という、モキュメンタリーの逆をいくような作品にしようと思っています。

リリー・リナエ

1986年台南生まれ。新宿・歌舞伎町育ち。大学でジャーナリズムを専攻後、徳島県のテレビ局に勤務。その後、広告代理店でクリエイティブ・プロデューサーを務め、単独渡米。独立後はNYのブルックリンに映像プロダクションを設立し、米国フジテレビのオリジナルコンテンツや広告制作に従事。コロナ禍の2020年に拠点を東京に戻し、NHKなどのテレビ番組やバンドのドキュメンタリー映像を制作。『太陽と踊らせて』は2017年にプロジェクトをスタートし、5年間をかけて完成させた初の長編映画となる。

Photography Kosuke Matsuki

■太陽と踊らせて

公開:7月24日〜

会場:K’s cinema、アップリンク吉祥寺(東京)、MOVIX三郷(埼玉県)、MOVIE三好(愛知県)、MOVIE堺(大阪)、シネマ5(福岡)他、全国20館以上の劇場で公開

時間:71分

公式サイト:http://bornbalearic.movie.onlyhearts.co.jp/