現在、コロナウィルスのパンデミックにより、海外はおろか日本国内の旅も難しい状況になっている。しかしそれ以前の日本は、規制緩和により宿泊施設提供のハードルはグンと下がり、多様化が加速していったのは周知の事実である。いわゆる民泊といわれるものも、旧家や歴史的建造物をデザイナーや建築家がリノベーションしたぜいたくなものが出現。新規参入した外資系ホテルも含め、さまざまな形でのステイが実現するようになっていった。

またオウンドメディアやSNSの成熟により、施設の様子がうかがえる写真は簡単に手に入れることが可能となった。美しい内装、オリジナリティーある設えなど、旅人にとって選択の手掛かりの量と選択肢の幅は格段にアップしている。

しかし、忘れてはならないのは、ステイの快適さは写真に写るものがすべてではない、ということである。心地よさをもたらすものとは、ホスピタリティを筆頭に、温度や湿度に触感、ノイズレスの環境にストレスない作業動線と、目に見えないものが担う要素も少なくない。ではどういうものが、真の心地よさ、満足、ぜいたくな体験につながるのか。ここで都市型滞在における1つの例を紹介する。

いくつもの条件が重なる幸運で完成したパーク ハイアット 東京

パーク ハイアット 東京(以下PHT)は、1994年西新宿に開業した。故・丹下健三が設計した東京都庁舎のすぐそば、同じく丹下作品である新宿パークタワーの上層部全177室のスモールラグジュアリーホテルだ。

実はPHTはタイミングや人、そして予算などいくつもの条件が幸運にも重なることで実現している、日本、いや世界を見回しても大変希少なホテルである。世のホテル通が「もう二度とできないだろう」と異口同音に評している。では、なぜ「二度と生まれないホテル」と言われるのだろうか。

1994年といえば、日本では関西国際空港が開業し、『マディソン郡の橋』がベストセラーに。世界的にはネルソン・マンデラ南アフリカ大統領が誕生、アイルトン・セナがF1のレース中に非業の死を遂げた年である。ホテル業界に目を向ければ、帝国、オークラ、ニューオータニという老舗ホテルの御三家に対し、新御三家と呼ばれる外資系ラグジュアリーホテルが次々に開業、業界が大きな転機を迎えた。新御三家とはフォーシーズンズホテル椿山荘 東京(当時1992年開業)、ウエスティンホテル東京(1994年開業)、そしてPHTである。

東京ガスがオーナーのPHTの物語は、開業の7〜8年前から始まる。1987年に建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞を丹下健三が日本人として初めて受賞するのだが、このプリツカー賞を設立したのが、ハイアットの創業者であるジェイ・プリツカーと妻のシンディ夫人なのだ。これをきっかけにハイアットは丹下とつながり、PHTの計画への道ができたのだろう。

PHTを「二度と生まれないホテル」と言わしめるジョン・モーフォードと丹下健三の存在

ホテルに入る前に、まずは丹下健三による新宿パークタワーの建築に触れておこう。

1990年に建設が着工、地上235メートルの高さで頂上にある三角の屋根が、北側に斜線を描くように連なる独創的な意匠の高層ビルの新宿パークタワー。建設には延べ100万人が携わったという巨大工事だった。ファサードにはイタリア・サルディーニャ島から取り寄せた花崗岩を採用しており、この花崗岩の持つ薄紅色がビルのデザインとともに、巨大高層建築ながらエレガントさを感じる佇まいづくりに一役買っている。世界的建築家に依頼した、資材からして大変ぜいたくなスカイスクレイパーである。PHTはそのビルの最上部分、39階から52階に位置する。

高層ビルの上層部にあるホテル、というスタイルは今やめずらしくないが、日本ではPHTが先駆けである。このホテル内のデザインを一手に引き受けたのが、香港在住のインテリアデザイナー、ジョン・モーフォードだ。そして、このジョン・モーフォードの存在こそ、PHTを「二度と生まれないホテル」といわしめる最大の所以である。

ハイアットとモーフォードは、グランド ハイアット 香港のレストランバー「JJ’s」やグランド ハイアット ソウルの改装など、東京の前にもいくつかのプロジェクトを一緒に進めていた。しかしホテル全館というのは、後にも先にもPHT以外なく、ハイアット本社が下した決断も抜擢といってよい。モーフォードはこの抜擢に、ホテル史を変えるという結果で応えた。そのあらましを、ホテルゲストの視点で挙げていきたい。

ビルの2階にある入り口は、拍子抜けするほどそっけない。地味といっていいだろう。高級ホテルが特大なシャンデリアや広大な空間、豪華な花々などで迎え入れるのが1990年代までの主流だったことからすると、当時違和感を覚える人も少なくなかったのではないだろうか。ロビーフロアの41階へと上るエレベーター内部の照明も薄明るいというよりは、仄暗いと表現するほうがふさわしい。しかし41階に着いたエレベーターの扉が開いた途端、別世界が広がっている。斬新かつ独創的なものである。

三角の形をしたビルトップまで吹き抜けとなった大空間、ガラスを通してサンサンと自然光が降り注ぎ、目の前には竹林を思わせる竹の巨大な植栽と「ピーク ラウンジ」が。楚々とした入り口から、圧倒的インパクトを与えるロビー階の開放により、独創的かつ斬新なギャップからくる驚きと高揚をゲストに与える。ちなみにこのようなギャップを与えるスタイルは、日本を代表する御三家ホテルはもとより、同時期オープンの他の新御三家にも見られない。2000年代に開業するザ・リッツ・カールトン東京(2007年)やアマン東京(2014年)など、PHTと同じくビルの最高層部分にあるホテルにて10年以上あとに採用されるようになる。

光を最大限に利用した演出が心理的な功を奏す

Photography Kunihisa Kobayashi

独創的な仕掛けはさらに続く。ゲストはチェックインのため、さらに内部へと歩みを進めるのだが、ヨーロピアンブラッセリー「ジランドール」を通過し現れるのが、両側に書棚が続くアプローチである。書棚には内部に照明が仕込まれ、本に迎えられながらレセプションへと到着するのだ。

ファースト・インプレッションが、ものごとの印象の大部分を占めるのを心理学用語では初頭効果という。モーフォードもPHTを任された際、アライバル・エクスペリエンスとライティングに最も重きを置いたそうだが、それはこのホテルを最初に訪れた時の心理的作用が、後のイメージをずっとけん引すること、またその演出として大きく功を奏する“光”を最大限に利用したことを端的に伝えるものである。さて、チェックインであるが、レセプションカウンターではなくテーブルで行うのも、ここが先駆けだろう。

徹底したゲストファーストが息づく客室(スタンダードルーム)

Photography Kunihisa Kobayashi

Photography Kunihisa Kobayashi

Photography Kunihisa Kobayashi

Cinematography Kunihisa Kobayashi

ホテルステイのメインともいえる客室でも、仕掛けと工夫そして演出が待っている。PHTで一般的な客室の専有面積は約55㎡。それは当時画期的な広さであり、ベッドはツインルームでもダブルサイズがレイアウトされている。また、ドアを開けてすぐにウォークインクローゼット、続いてバスルームがあり、最後にベッドルームへと流れる動線は、荷物やコートを置いて手洗いをすませリラックスするという客室での行動をスムーズにする。自然にベッドに腰掛け一息つけるわけだが、それを実現させるためにスタンダードルームにしては頓に大きいクローゼットやバスルームがレイアウトされている。外資系ホテルでは異例ともいえる高さが低いベッドは、横たわり目を窓に向けたときに東京の高層ビル群が、見下ろすのではなく視線の先に見えるように計算されているのだという。

パブリックスペースにも国内外の気鋭のアーティストの作品が並ぶ

Photography Kunihisa Kobayashi

ここで書かれた滞在の追体験は、すべてジョン・モーフォード自身が設定と演出をしている。またそれらのほとんどが、日本のホテルで初めて取り入れられたもので、後に散見されることになる演出や仕組みである。

彼の仕事はそれにとどまらない。ロビーや通路などのパブリックスベースおよび全客室のアートなどの装飾、またライブラリーに並べられた本の数々さらには並べ方まで、ゲストの目に見えるものは彼本人によるものである。

中でも代表的なのが女優でもある陶芸家・結城美栄子による仮面だ。エントランスにあるガッツィーをはじめとする仮面は、このホテルのためにモーフォードが依頼し創作されたもの。香港に暮らす彼は、女優としての顔は知らず、書店で手にとった作品集を見てオーダーしたという。他にも越前谷嘉高による四季が描かれた油彩画やアジアを中心とした古物、単一ではないラグ、さらには客室に飾られた額装の古裂なども彼自身が選んでいる。電話や化粧室のサインや館内マップはイギリス人アーティスト、ロビン・ワイラーの手描きによるもの。41階のピーク バーには彼が東京に2週間滞在して描いたというさまざまな東京の景色が並んでいる。

ホテルの個性を担い、世界観を顕著に表すトーキョー スイート

Photography Kunihisa Kobayashi

Photography Kunihisa Kobayashi

Photography Kunihisa Kobayashi

Photography Kunihisa Kobayashi

Photography Kunihisa Kobayashi

ホテルの世界観が端的に表れているのが、トーキョー スイートかもしれない。2007年に新設された客室は220㎡の広さで、リビングルームには1000冊の本が並んでいる(もちろんこれもモーフォードがセレクトと配置決めをしている)。他には結城美栄子の仮面と越前谷嘉高の絵画、そして中国少数民族・苗族が祭礼の時に身に着ける銀細工が美しいアンティークの帽子がさりげなく飾られている。

膨大な本から感じられる知性、古物の色気、オリジナリティーある芸術作品。それらはPHTの個性を担う存在ばかりだが、これらはどの分野にもセレクトのプロがいる。そしてほとんどのホテルがそれぞれのプロにアウトソーシングする。しかしPHTでは、モーフォードが内部構成から装飾まですべてを、1人で行っている。また通常ホテルのような大規模なインテリアデザインを請け負う事務所は、正副のデザイナーがおり、アシスタントが下支えするわけだが、彼にはアシスタントすらいないのだという。たった1人が、客室に飾られる古裂の1枚に至るまで自ら選び、自ら配置しホテルのインテリアは完成しているのだ。

PHTが誕生した背景にある、ジョン・モーフォードの完璧主義と情熱、妥協を許さない美意識

Photography Kunihisa Kobayashi

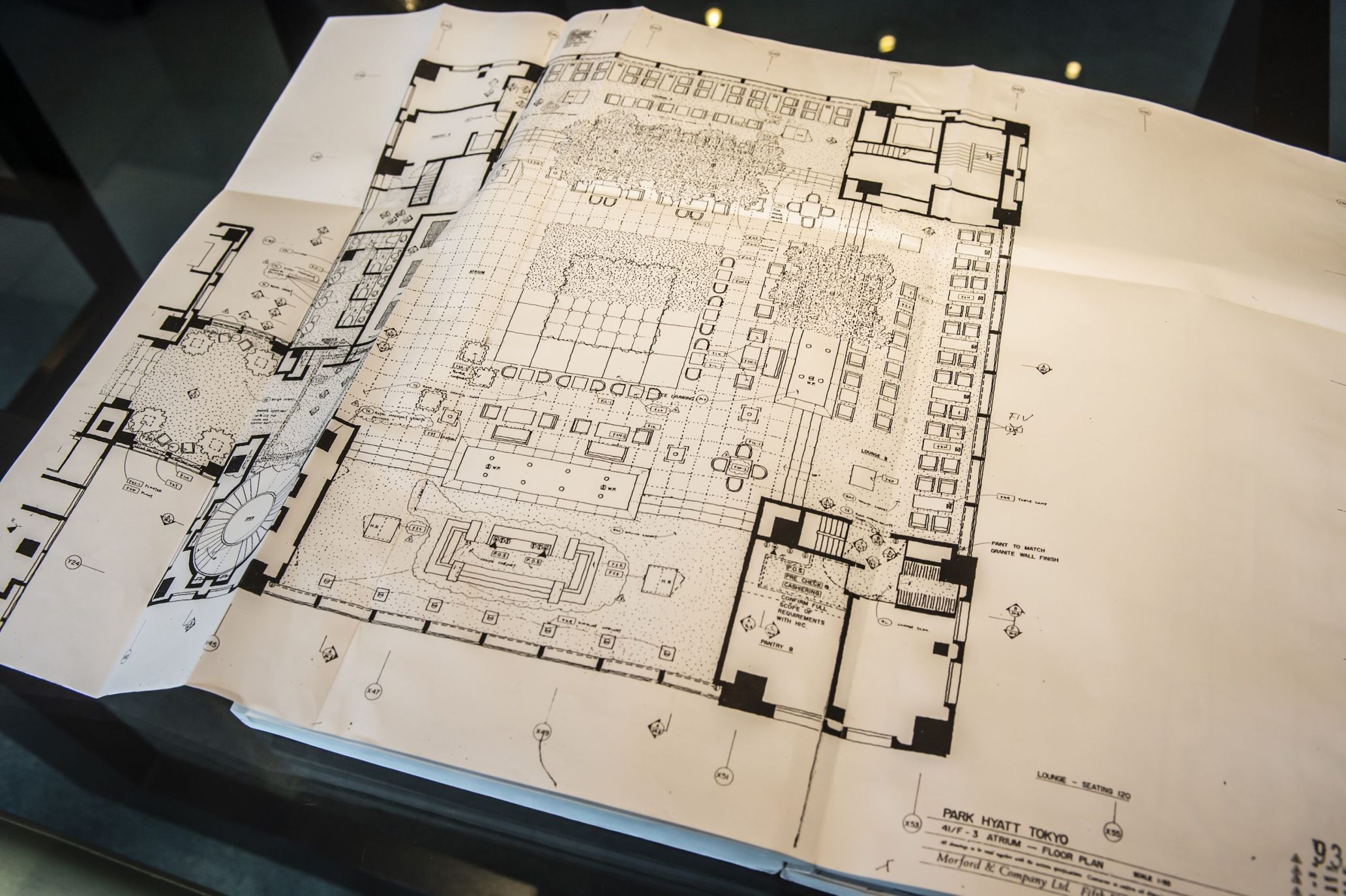

PHTは、ジョン・モーフォードという完璧主義者の猛烈な情熱と、決して妥協を許さない美意識あってこそ誕生したといえる。にも関わらず、彼の魅力や全貌が語られたり露出されたりしたことは極端に少ない。それは自身が極度のプロモーション嫌いであることに起因する。ホテル側でもやっと見つけた唯一のインタビューが、イギリスの雑誌『ウォールペーパー』初代編集長のタイラー・ブリュレによるものだけである。少な過ぎる露出はその偉業への思いやバックグラウンドストーリーを厚いベールに覆うことになってしまい、私達はその秘密をわずかにしか知ることができない。秘密の一端ともいえる彼の手描きの図面が、開業25周年のパーティの際に展示公開された。そこには植栽からカーペットの模様に至るまで、微細に素描されており彼の完璧ぶりを物語っているようだった。展示のために久しぶりに開かれた図面が細か過ぎて、手描きとは気付かないホテルスタッフも多かったそうだ。

「神は細部に宿る」はモーフォードの口癖でもあったという。それを彼は自らの手で、1つひとつ作り上げていった。完璧ゆえに、任せられなかったというのが正直なところなのかもしれない。

完璧ぶりを物語るエピソードがある。彼は訪れるたびに全館を施設担当者と巡り、チェックしていたというが、ある時照明の明るさが違うと指摘した箇所があった。しかし電球はワット数もメーカーもモーフォードが指定したもので間違いがなかった。ただよくよく確認すると、ひとつ付け替えた時期が異なるものがあったという。わずかな違いも見抜き、正す。データではなくハーモニーを見定める感覚で、彼はPHTを作り育てていったのである。

PHTに宿る神々は、宿泊客だけが享受するものではない。後編では、多くの人が楽しめるレストランやバーにおいての革新、そしてカリスマ・モーフォードの完璧さがなぜ実現に至ったのか。その真相に迫りたいと思う。