ロックダウンが明けた6月のフランスでは、例年通り夏のバカンスを取れるのか、国内旅行はどこへ行くべきかという話題で持ちきりだった。バカンスを返上してロックダウン時の仕事の穴埋めをするという考えはなく、パリジャン達は7〜8月の約1ヵ月間を地方で過ごし、観光客の少ない今年の夏のパリは静まり返っていた。例年と異なる点は、パリジャン達がバカンス先に選んだ場所である。もちろんビーチの美しいリゾート地は人気だが、周囲に大自然が広がる田園風景の中にあるホテルも人気を博した。その背景には、外出制限を経験したことで、人々の自然との関係やパーソナルスペースといった空間の捉え方に変化が生まれたことにある。

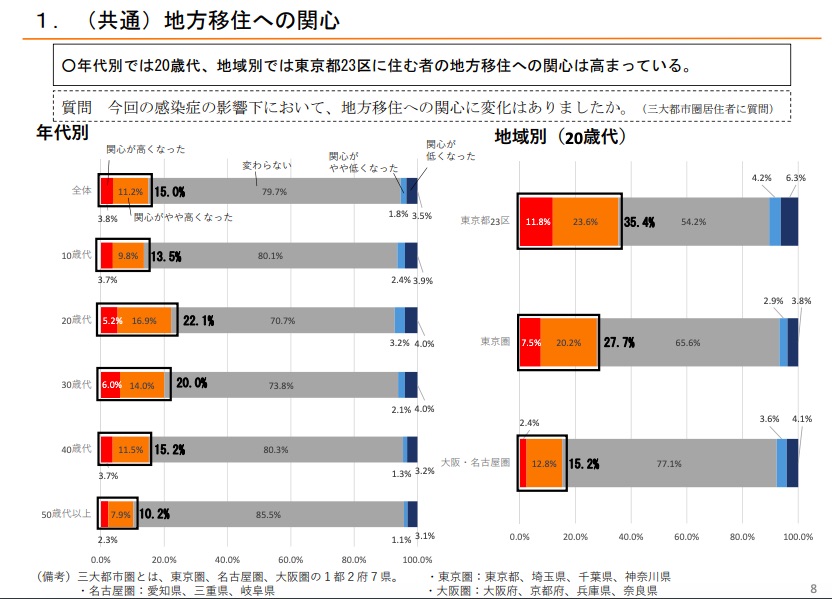

調査会社ifopが4月に実施した調査によると、フランス人が住空間に求める条件の第一位に「屋外スペース」が挙がり、81%のフランス人が、庭やテラス、バルコニーなどの屋外スペースが最も重要と答えた。多くの企業がテレワークの推奨を継続する今、都市部に暮らす必要性が薄れ、地方での広々とした庭付き戸建て暮らしが現実的な選択肢の一つとして浮上しているのだ。ロックダウンの約2ヵ月間をパリの狭いアパートや地方のセカンドハウスの地方で過ごしたことが、自分自身が本当に理想とする暮らし方や自然との触れ合いについて考え直すきっかけとなったのだろう。日本でも、緊急事態宣言が全面解除された5月25日から6月5日までの間、内閣府が1万人を対象にした調査した結果、リモートワーク経験者のうち24.6%が地方移住への関心を示した。特に東京23区在住の20代では35.4%という高い数値を出した。

フランス人が、人口密度の高い人気リゾート地よりも、自然の広大なスケールの自然の中でパーソナルスペースを保てるホテルをのバカンス先として選ぶ傾向が強くなったのも不思議ではない。フランス中部・ロアンヌの豊かな自然の中に構える老舗ホテル「トロワグロ」は、フランス人が一度は訪れたいホテルとして名を挙げる憧れの場所であり、ロックダウン後に自分へのご褒美として訪れた人が多かったようだ。

Photography Marie-Pierre Morel

同ホテルの魅力はなんといっても、1968年以降、50年以上ミシュラン三つ星を獲得し続けるレストランである。フランス料理の伝統と歴史を守りながら、現在は三代目ミッシェル・トロワグロが現料理長を務める。6月に再開した際の来訪者の95%がフランス国内、5%が隣国のベルギーとスイスからだったという。新たな試みとして、35歳未満向けに120ユーロ(ドリンク代込み)の特別メニューを設けたことで、多くの若者がガストロノミーを手頃に体験できる機会を得た。「来訪者は、どのような感染対策を取っているかという点だけでなく、私達がどのように働き、何をしているかということに以前より関心を寄せていた。互いの共感性が高まり、困難な状況を共有しているという印象を強く受けた」と、ミッシェルはパンデミック後の来訪者の変化について語る。また、「パンデミックは私達が脆弱な社会の中にいて、企業も脆弱であり、両者は相互依存関係にあるという事実を浮き彫りにすると同時に、連携態勢の意識を強化させた。これまで以上に農業の重要性を認識し、地元の農家や生産者と協力を続けていく」と語るなど、多くの気付きを得たようだ。

Photography Marie-Pierre Morel

ミッシェルの父で二代目料理長のピエールは、フランス料理人として訪日した最初のフランス人として知られている。息子であるミッシェルが初めて訪日したのは45年前で、料理人としてのキャリアの早い段階で日本料理と文化に影響を受けたそうだ。「日本食という特定のコンセプトを作り出したくはなかったが、生姜の砂糖漬け、わさび、柚子、すだち、梅干しなどに自然と魅かれた。私が考案したメニューの中で最も成功を収めたのは“鱈の出汁漬けとコシヒカリ米”」。父と同じ料理人の道を選んだミシェルによってその味は受け継がれ、「トロワグロ」は人々の心身を癒す特別な場所として歴史を刻んでいる。

Photography Marie-Pierre Morel

一方、フランスでは3年ほど前から、ラグジュアリーな非日常体験を提供する「トロワグロ」とは毛色が異なる、自然の中にこぢんまりと佇むロッジホテルが新設される流れがある。なかでも美食家や感度の高いパリジャンに最も人気なのが、フランス北西部の小さな街レマラールの田園地帯に位置する「デュヌ・イル」。パリで予約困難なミシュラン1ツ星レストラン「セプティム」と姉妹店「クラマト」を経営するシェフのベルトラン・グレボーとビジネスパートナーのテオ・プリアが2018年に開いたホテルで、17世紀の石造りの建物内にアンティーク家具で飾られた8部屋を備えている。レストラン同様、自然体の気取らない雰囲気とナチュラルで素朴な空間が、慎ましやかに来訪者を迎え入れる。まるで田舎の祖父母の自宅を訪れたような、温かく明るい光の中で寛げるホテルだ。敷地内にある菜園と、地元ノルマンディで収穫された農作物で作られる独創的な食事は、自然の中で味わうことでより一層おいしく感じられる。ここでも日本食からのインスパイアが大きいようで「燻製酢、味噌、かつお節などの日本調味料を使用している。日本食には、洗練された美意識、繊細なエレガンスなど日本の文化に通じる哲学を感じた」とベルトランは訪日した際の印象について語った。まだまだ海外からの旅行客が少ないフランスだが、「デュヌ・イル」は国内旅行者によって盛況で「週末を田舎で過ごすという楽しみを国民が見出したことは喜ばしい」と話した。

3、4.17世紀の空き家を、外観はそのままに改装をし、部屋にはアンティーク家具で飾られている©D’Une Ile

5〜8.部屋の内装 ©D’Une Ile

9.カリフラワーのブリオッシュ ©Alexandre Guirkinger

10.ブルーベリーのタルト ©Alexandre Guirkinger

11.フランスで人気沸騰中の自然派ワイン ©Theo Pourriat

12.サウナ ©Christian Braut

ここ数年、生活の価値観が物質的豊かさから体験的豊かさへと比重を移してきた中で、パンデミックがさらにそれを後押しした。働き方や暮らし方、消費傾向が変わり、この先も見通しが不透明な状況で社会のあり方を定義するのは困難だ。今回、取材したミッシェルとベルトランはともに「私たちはまだパンデミックの最中にいる、それは終わっていない」と口をそろえた。新型コロナウイルスのパンデミックが収束した未来は、素晴らしい変化に満ちているに違いない。今後も変わる気配がないのは、フランス人のバカンスに対する高い熱量くらいだ。