JR品川駅から徒歩15分ほどの住宅街にある、瀟洒な洋風邸宅を舞台にした原美術館。現代美術専門の草分け的存在として40年歩んできた美術館は、今年1月11日に幕を下ろした。春には群馬県渋川市に別館としてあった「ハラ ミュージアム アーク」が「原美術館ARC」としてリニューアルするという。

特徴的だった常設作品も大部分が移設されるということで、悲嘆に暮れることはないのだが、あの居心地のいい建物自体に愛着を感じていたという人は少なくないだろう。ここでは意外と知られていないあの建物および原美術館の歴史、またそこで行われた最後の展覧会、そして今後について見ていきたい。

元は大実業家が妻のリクエストで建てた私邸

品川の原美術館の建物は、美術館としてオープンする1979年の41年前、1938年に建てられるが、そもそもこの一帯は代々、原家の邸宅があった土地。幕末の志士にして、明治〜大正時代に活躍した大実業家である原六郎が1892年、西郷隆盛の弟である西郷従道からこの土地を譲り受けたという。

六郎は、第百国立銀行(のちに三菱銀行と合併)頭取や東武鉄道取締役などを務め、東京電燈(現・東京電力)、帝国ホテルなどの設立に貢献した人物。渋沢栄一、安田善次郎、大倉喜八郎、古河市兵衛とともに「日本財界の5人男」と称される一方、美術品収集家としても知られ、雪村「列子御風図」、狩野永徳「虎図」、円山応挙「淀川両岸図巻」などをコレクションしている。

六郎の養子となって家督を継いだのが原邦造。東京ガス会長、日本航空会長、帝都高速度交通営団(現・東京メトロ)総裁などを歴任し、大正〜昭和中期に活躍した大実業家だ。邦造がこの土地を引き継いだ時、敷地には日本家屋があるだけだったが、妻・たき(六郎の長女)の要望をきっかけに、1938年に洋風の私邸を建設。のちに原美術館となる建物だ。

米軍将校宿舎、外務省公館、大使館を経て

設計は、東京帝室博物館(現・東京国立博物館本館)や服部時計店(現・銀座和光)などを手掛け、当時を代表する建築家であった渡辺仁。バウハウスやアール・デコのエッセンスを取り入れたモダニズム建築として出来上がった原邸だが、1941年には太平洋戦争が始まり、一家は疎開を余儀なくされる。そして終戦後はGHQに接収され、米軍将校の宿舎として使用された。余談だが、渡辺が設計した建物は他も軒並み進駐軍に接収されている。例えば、先述の服部時計店は将校専用の売店となり、日比谷の第一生命館にはGHQの本部が置かれ、横浜のホテルニューグランドも米軍将校宿舎となりマッカーサーも滞在した。

さて、1951年のサンフランシスコ講和条約締結後、外務省公館、フィリピン大使館、セイロン(現・スリランカ)大使館として使われた原邸。その後10年以上空き家状態で、マンションを建設するために解体の危機を迎えるが、コンクリートがあまりにも頑丈であったため、解体は中止に。邦造の孫にあたる当代・原俊夫が1970年代に現代美術館の創設を思い立った際も、廃墟同然となったこの建物を利用するつもりはなかったという。しかし、俊夫がデンマークのルイジアナ近代美術館を訪れ、1856年に建てられた私邸が心地よい美術館へと生まれ変わった様に感銘を受けたことをきっかけに、原邸は美術館へと転用されることとなる。

かくして1979年12月に原美術館が開館。その後、磯崎新の監修でカフェ、事務所棟とホールが増築されたほかは、外観にはほとんど手が加えられていない。2003年にはDOCOMOMO(モダン・ムーブメントに関わる建物と環境形成の記録調査および保存のための国際組織)にも認定されるなど、数奇な運命をたどってきたこの建物は、建築としても高評価を受けている。

建物や常設作品だけじゃない、原美術館の魅力

元邸宅という特徴は多くのアーティストを引きつけ、さまざまな展示に生かされてきたが、とりわけそれが顕著で、また常に見られる作品として観客を楽しませたのが、常設展示室だ。その皮切りは1981年、元温室を白いタイルで覆ったジャン=ピエール・レイノーの「ゼロの空間」。その後、元男性用トイレが宮島達男「時の連鎖」、元来館者用トイレが森村泰昌「輪舞」、元暗室が須田悦弘「此レハ飲水ニ非ズ」、元浴室が奈良美智「My Drawing Room」に生まれ変わった。

Photography Keizo Kioku

Production Assist graf、Photography Keizo Kioku

原美術館のすごさはもちろん建物にまつわるところだけではない。俊夫は開館2年前の1977年にアルカンシエール美術財団を設立。開館までに200点ほどの作品を購入し、その後もコレクション活動に力を注いできた。今や1000 点以上に及ぶコレクションには、ジャクソン・ポロック、マーク・ロスコ、ロバート・ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズ、アンディ・ウォーホル、ロイ・ リキテンシュタイン、ジャン・デュビュッフェ、河原温、草間彌生、篠原有司男、ナム・ジュン・パイク、アイ・ウェイウェイ、荒木経惟、ヤン・ファーブル、加藤泉、ウィリアム・ケントリッジ、名和晃平などの作品も並ぶ。

また、開館翌年の1980年から若手作家を紹介する企画展「ハラアニュアル」がスタート。1990年代になると、「倉俣史朗の世界展」など、同館の企画した展覧会が海外に巡回するようになり、原美術館は日本を代表する現代美術の拠点の1つとして海外からも認知された。

個展を開催したアーティストには、ソフィ・カル、やなぎみわ、カミーユ・アンロ、束芋、アドリアナ・ヴァレジョン、ピピロッティ・リスト、米田知子、ジム・ランビー、杉本博司、ミヒャエル・ボレマンス、ニコラ・ビュフ、サイ・トゥオンブリー、篠山紀信らが名を連ねる。日本において「現代アートは画廊に行かないと見られない」という時代に始まった原美術館は、アートシーンを牽引し、スタンダードを築いてきたといえるだろう。

そんな原美術館が閉館することになった最大の理由は、竣工して80年経った建物の老朽化。度々補修を行ってきたが、東日本大震災によるダメージは大きかった。また、エレベーターはなく、階段の手すりも低く、バリアフリーやユニバーサルデザインには対応できていない。さらに、間口が狭い現状では対応が難しい大型の作品も増えてきた。集客施設としての条件が厳密に設定されている東京都の条例の規制上、美術館として建て替えることは非現実的。そういうわけで、開館40年をめどに閉館することになったという。

これからのために記憶する、品川最後の展覧会

2020年9月19日〜2021年1月11日、原美術館で最後の展覧会「光―呼吸 時をすくう5人」が行われた。慌ただしさのなかで視界から外れてしまうものに眼差しを注ぎ、心に留め置くためのものとして、今井智己、城戸保、佐藤時啓の写真を中心とした作品に加え、同館のコレクションから佐藤雅晴のアニメーションとリー・キットのインスタレーションが展示された。

台湾出身で、台北を拠点に活動するリー・キットのインスタレーションは、2018年の原美術館での個展「僕らはもっと繊細だった。」で展示され、コレクションに加わったもの。キャンバスのように見せた段ボールには「Selection of flowers of branches」(花か枝かの選択)という文字が。

Photography Tamotsu Kido

「突然の無意味」として、日常の風景の中で本来の役割や用途からずれたものを捉え、「見えることやあることの不思議」を考察している城戸保は、大小46点の写真を展示。人工物の穴から頭をのぞかせている牛、ブルーシートがかけられた廃車など、ビビッドにユーモラスに、現代社会の主流から遠いところにあるさまざまなものを写し出している。

Photography Tamotsu Kido

2019年春に40代半ばで早世した佐藤雅晴の展示作品は、2016年に原美術館で行われた個展「ハラドキュメンツ10 佐藤雅晴—東京尾行」で発表した「東京尾行」。五輪へと向かう東京の姿を撮影、その一部をトレースした映像は、実写とアニメーションのわずかな差異によって虚実を曖昧にする。展示室奥のサンルームでは音のトレースとして自動演奏ピアノがドビュッシーの「月の光」を奏でていた。

Photography Tamotsu Kido

今井智己は、福島第一原発から30km圏内の数カ所の山頂から原発建屋の方向にカメラを向けて撮影した「Semicircle Law」シリーズを展開。今回新たに原美術館から同方角を捉えた新作も加わり、あの事故が今現在も続くものであることに思いを至らせる。

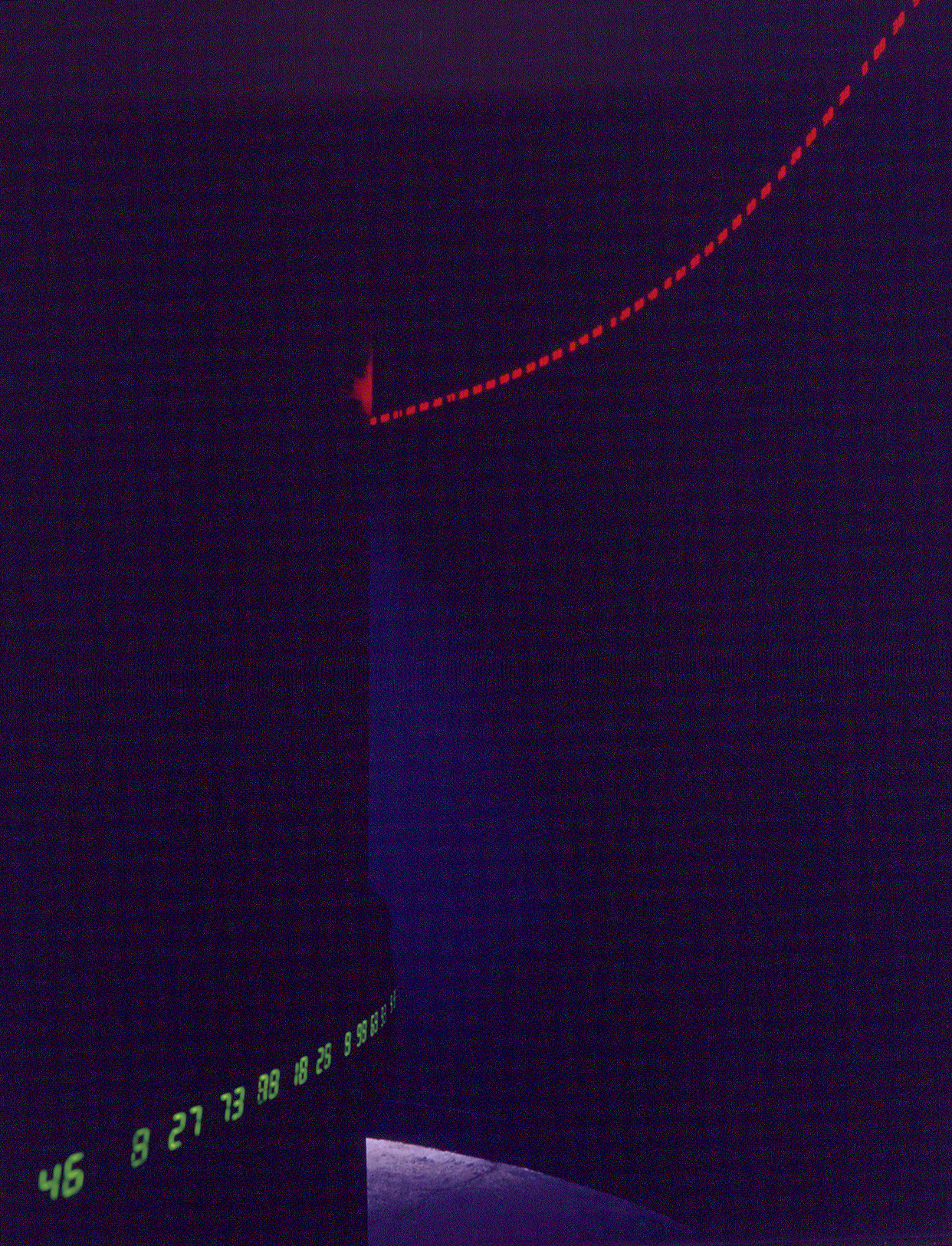

佐藤時啓は、ペンライトや鏡を持ってカメラの前で動き回り、長時間露光でその光の痕跡や空間を捉える「光―呼吸」シリーズの新作を展示。原美術館とハラ ミュージアム アークで撮影された写真には、そこに確かに存在した時間、空間、光、身体が定着している。

Photography Tomoki Imai

そこにある時間や空間に光を当てる彼らの作品を通してみると、原美術館と、それが幕を閉じる今を深く記憶し、これからにつないでいくことができそうだ。

高原リゾート地でリニューアルオープン

ハラ ミュージアム アークは、1988年、群馬県渋川市、伊香保温泉のほど近くに原美術館の別館として開館。伊香保グリーン牧場に隣接し、豊かな自然に磯崎新が設計した黒くシャープな建築が映える。自然光が降り注ぐ3つの展示室のほか、書院造をモチーフにした特別展示室「觀海庵」があり、屋外にはアンディ・ウォーホルやオラファー・エリアソンをはじめ、国内外のアーティストによる常設作品が点在する、こちらも居心地のいい場所だ。

Photography Ichiro Katagai

コレクションの収蔵庫があり、これまでコレクションを中心に展覧会を構成してきたが、現在はリニューアルのため閉館中で、今年春には「原美術館ARC」としてオープンする予定。品川の原美術館にあった常設作品もできる限りこちらに移設されることになっている(須田悦弘「此レハ飲水ニ非ズ」は再現性の問題で移設はされないが、彫刻作品は保管される)。都心からも日帰り圏内の高原リゾート地で、その新たな歴史を記憶に刻んでいきたい。

Photography Yuichi Shiraku