2度の来日公演で実力を証明し、リリースの度に注目を集めるジャパニーズ・ブレックファストことミシェル・ザウナー。アメリカン・コリアンである彼女が綴った回顧録は米紙ニューヨーク・タイムズの「ハードカバー・ノンフィクション・ベスト・セラー・リスト」で2位に選出され話題となった。ミュージックビデオを自ら監督するなど、マルチタレントな彼女の曲には複雑な世界が築かれ、それを読み解く楽しさも彼女の曲の魅力の1つとなっている。

誰かにこの連載を説明するときに、洋楽での「流行歌」という言葉を使う。なんとも古くさい、といった印象を持たれてもおかしくない表現だ。なぜこの言葉なのかというと、連載を始めるにあたって、人気の高い洋楽の新曲を自分なりに読み解いて、いまアメリカで暮らし、肌で感じる日常や社会を伝えられないか、と考えたからである。曲自体の構成やミュージシャンの歌唱、演奏、彼らのキャリアを語る“点”とは異なり、文字通り、時代の“流れ”を絡めたものを文章にできないか、という思いもあった(もちろん音楽専門の評論家やライターでもない筆者に、理論や楽器への知識などが乏しいのも理由のひとつではある)。

作家としての才能も開花させた、才女ミッシェル・ザウナー

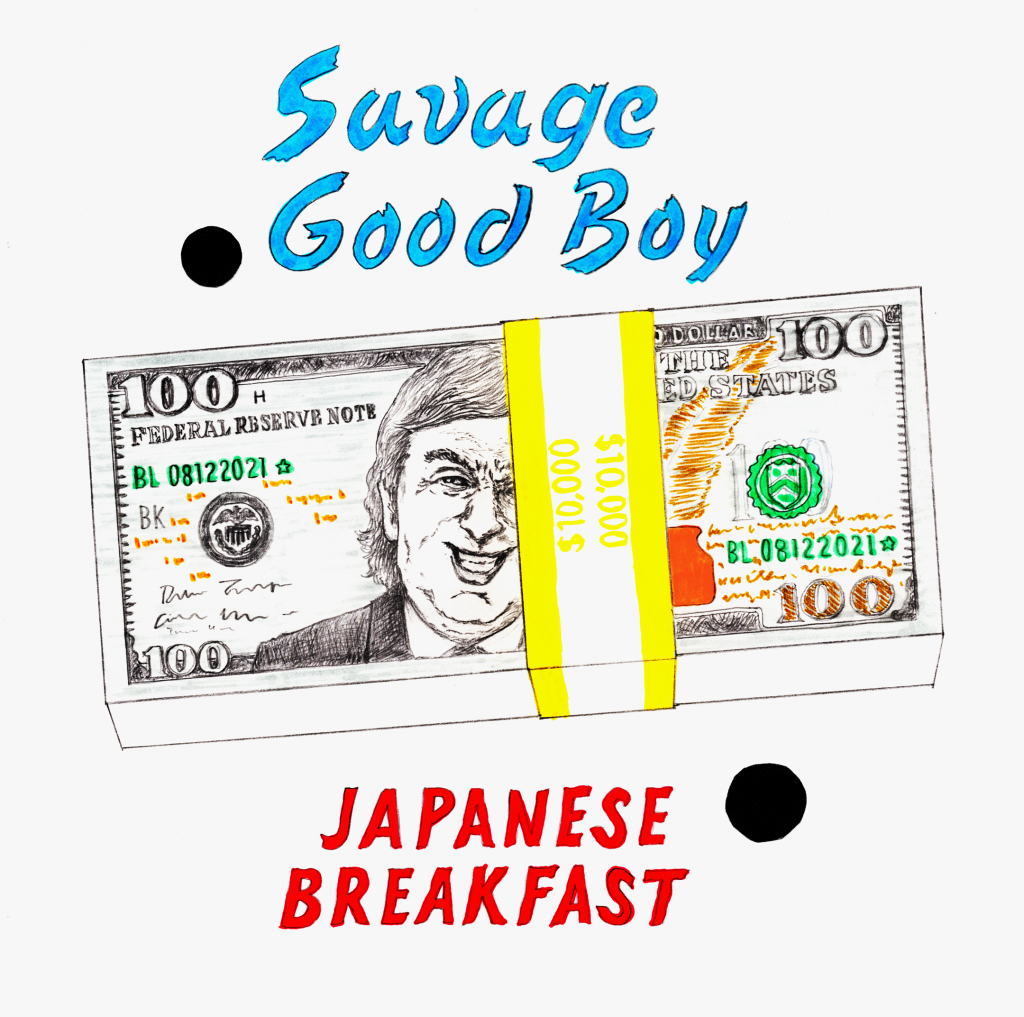

ミッシェル・ザウナーのソロ・プロジェクト、ジャパニーズ・ブレックファストの新アルバム『Jubilee』に収録された「Savage Good Boy」を聴くと、新しい時代へ向けて、アメリカがようやく曲がり角に差しかかった気にさせられる。韓国人の母とユダヤ系アメリカ人の父を持つザウナーは、音楽とともに著述活動も行う。自伝『Crying in H-Mart』を書き上げ、その一部がニューヨーカー誌に掲載され、最終的に大手の文芸出版クノッフ社から発表されて、先日、ニューヨーク・タイムズのベストセラー・リストにも入った。そんなザウナーのセンスと文章力の片鱗が、本作でもうかがえる。

たとえば曲の中盤で、“They’re the stakes in the race to win(競争を勝ち抜くには骨が折れるものなのさ)”という歌詞が出てくる。この「race」は、生き馬の目を抜くほど過酷な生存競争を示すが、“They’re the stakes in a race to live(人類を生かすのは骨が折れるものなのさ)”のように、「人類」という意味を持たせるなど、彼女の言葉選びの能力が際立っている。そうした気の利いた表現以上に目を見張るのが、テーマに対する深い洞察力である。嘲笑的な曲のタイトル“Savage Good Boy”(どう猛な善き男)から、ミソジニーを扱う主題かと思っていたところ、そこからさらに深い部分で聴く側に訴えかけるものが、歌詞を読み解いていくことで確かめられる。

I want to be your savage good boy

オレはお前のどう猛な善き男になりたい

I want to take care of you

お前の面倒を見てあげたいんだよ

When everybody’s gone

みんな離れようが

Want you to be the one that I come home to

お前にはオレが帰れる人でいてほしい

The one that’s up waiting

起きて待っていてくれる人だよ

I want to make the money ‘til there’s no more to be made

有り余るほど金を稼ぎたいもんだ

And we will be so wealthy, I’m absolved from questioning

そして二人ですごい金持ちになったら、オレへの文句もなくなる

That all my bad behavior was just a necessary strain

悪い素行は過労のせいだった、というわけだ

They’re the stakes in the race to win

競争を勝ち抜くには骨が折れるのさ

I’ve got a five year plan

5年先までの計画がある

I’ve got a pension and six condos

年金もあるし、コンドミニアムも6つある

A billion dollar bunker for two

1億ドルの二人用地下壕もな

And when the city’s underwater

街が浸水しても

I will wine and dine you in the hollows

穴倉で酒も食事もありつけるようにしてやる

On a surplus of freeze dried food

たっぷり冷凍乾燥の食品も用意して

I want to make the money ‘til there’s no more to be made

有り余るほど金を稼ぎたいもんだ

And as the last ones standing, we’ll be tasked to repopulate

最後に生き残るふたりとなったら、子孫を増やすのもやらないとな

And as you rear our children, know it’s the necessary strain

そしてお前は自分たちの子たちを育て、これがなくてはならぬ種族とわかっている

They’re the stakes in a race to live

人類を生かすのは骨が折れるのさ

(Japanese Breakfast “Savage Good Boy”歌詞より)

相手の意思の尊重どころか、確認にしないまま、オレがお前の面倒をみてやる、だから黙って付いてこいと告げる。歌詞の語り手による主張は、身勝手この上なく、甘えさえあるが、目に止まったのが「1億ドルの二人用地下壕」だ。昨年のコロナによるパンデミックの最中、米中部のミネソタ州での白人警官による黒人男性の死に至ったジョージ・フロイド事件は、全米各地での抗議運動へと発展し日本でも報道された。事件をきっかけに国民の怒りが飛び火したのは、首都ワシントンも例外でなかった。大規模かつ激しい抗議運動が起こる中、“身の安全を守る”ためにドナルド・トランプ前大統領が一時避難したと、マスメディアなどで取り上げられた際に取り上げられたのが、この「地下壕(bunker)」だった。

現代社会全体を渦巻く分断

デモの参加者たちと向き合うことも、彼らの主張に耳を傾けることもしない、自己中心的な態度と言動が批判の的となった前大統領を、導入部の子どもじみたコーラスとともにこうした言葉で揶揄するように思える。自分に付くなら何も困ることはない、金に糸目をつけず、贅沢もさせてやるという横柄な態度や先のミソジニーは、たしかにトランプに対する一般認識と重なる。しかしディストピア小説をも想起させる、我が身と家族の保身しか興味を示さない終末論的な世界の設定は、特定の人物への批判というより、現代社会全体を渦巻く「分断」を表現しているとも言える。つまり、対立するどちらかの側に従順なら富の分配などが約束される一方で、異論を口にしたり、反抗的な態度を取るなら、生命の保証すらしないといった二極化を煽るような社会の風潮がここに見られる。“社会の風潮”と書いたが、昨年であれば、同じ曲でも受け止め方は違っていたのかもしれない。あくまでも想像の域だが、現実社会で起こっている分断を音楽の世界でも突きつけられ、やり場のない気持ちになっていたのではないだろうか。

もちろん今現在でも、アメリカにおける分断は続く。ことに政治においての対立は常態化しているけれど、それでも互いを敵視したり、憎悪まで抱くことに、この国の人たちが疲弊しているようにも映る。新型コロナ・ウィルスの大規模な感染を受け、これまで、医療から経済まで多方面で打撃を受けてきた。さらに年頭には、トランプ支持者たちによって米国会議事堂で破壊活動が行われて、民主主義の根底を揺るがす危険にも晒された。こうした事態を収束させるには、ワクチン接種の拡大も含め、可能な限り多くの人たちの協力が必要とされる。意見の対立はあっても、根深い分断が続いては、社会の停滞から抜け出せないことに、アメリカは気づき始めているとも取れる。その時期に分断を扱う本作にふれると、現在もそれが続く状況ながらも、絶望感や閉塞感というより、そこから脱してどう進んでいくのか?と自問するかのように聞こえてくると共に、時代の新しい潮流を迎えているアメリカが、近年の経験を元に、未来を築くために一里塚を造るイメージが浮かんでくるのである。

Illustration Masatoo Hirano

Edit Sumire Taya