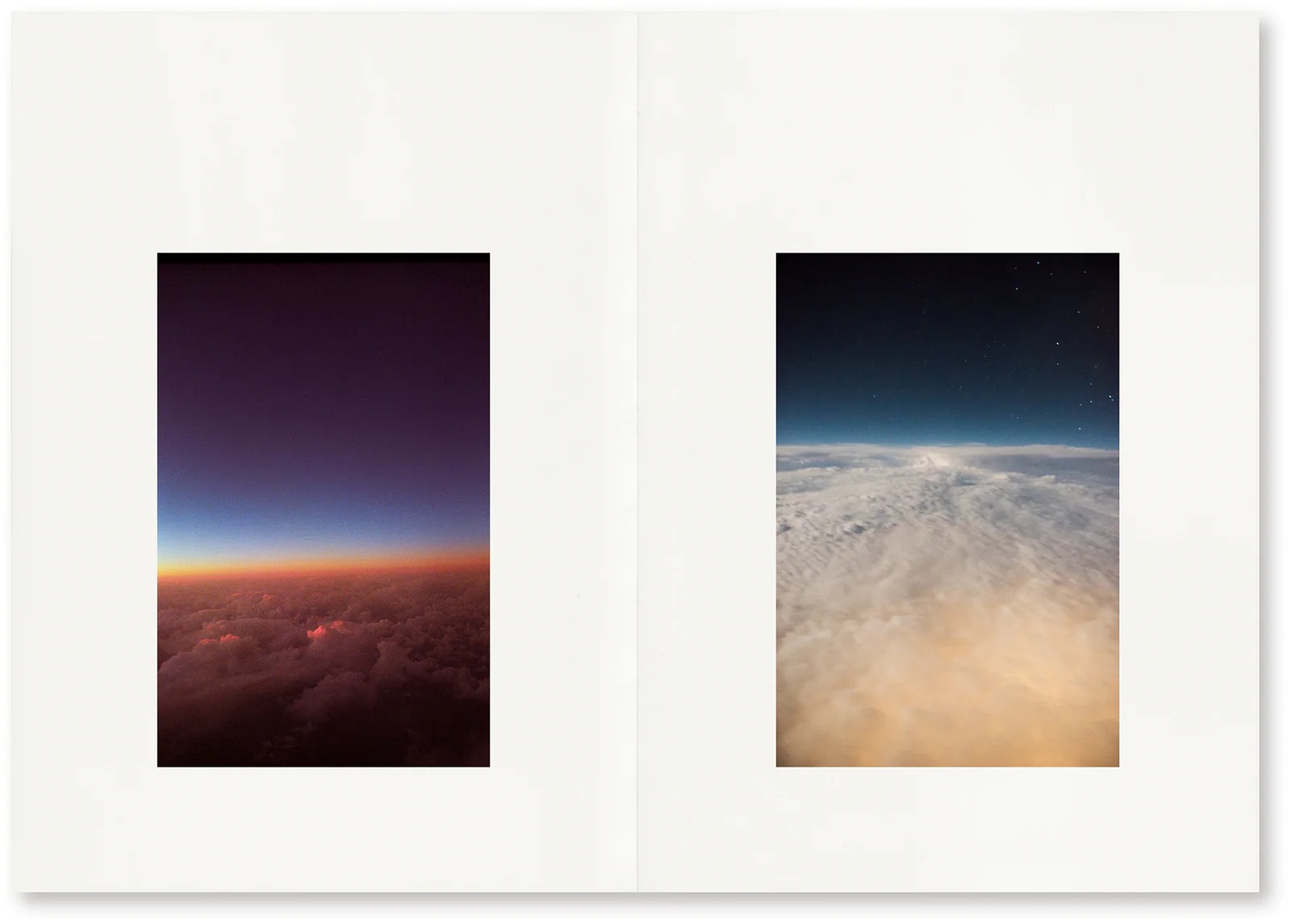

ライアン・マッギンレーのアシスタントとしてキャリアをスタートし、現在はニューヨークを拠点に活躍する写真家のチャド・ムーアが、「スーパーラボ」から写真集『Anybody Anyway』を発表した。“コロナの前と後の世界の探求”だという本作に反映されたのは、それまで当たり前だったことが当たり前ではなくなった今。その作品の多くで友人たちを被写体としてきた彼が、人間と近いスピリットを感じたという夜空の写真や、コロナ前に撮影された未公開のアーカイブ写真、そして、人間の回復力をキャプチャーした最新のポートレートで構成されている。出版を記念して久々の来日を果たしたチャドに、作品への想いやコロナ禍における創作活動等について話を聞いた。

高校生の頃は、アヴェドンの写真を真似たりしていた

−−日本へようこそ! 今日はお時間をありがとうございます。

チャド・ムーア(以下、チャド):こちらこそ、ありがとう。前回は2019年12月に来日して、それからコロナ禍になったから、もう2年半近くになるんだね。

−−今回は何度目の来日ですか?

チャド:確か8回目か9回目だと思う。2012年に友人のライアン(・マッギンレー)が個展を開いた時が初来日だったんだ。また来られてうれしいよ。

−−まずはバックグラウンドについてお聞かせください。どこで生まれ育ったのですか?

チャド:フロリダ州のタンパで育ったんだ。21歳だった2008年にニューヨークに移住して、それ以降はずっとニューヨークで暮らしている。

−−ニューヨークに移住しようと決めた理由は?

チャド:僕はずっとニューヨークに魅力を感じていたんだ。フロリダからニューヨークへのフライトは意外と安いから、時々友達と訪れていた。それから、一緒にBMXをして育った2人の友人がウィリアムズバーグ(ブルックリン)に引っ越したんだよね。僕はフロリダで車を持っていたんだけど、ある時事故に遭ってしまって、自分は大丈夫だったんだけど保険金が入ったんだ。そこで、その保険金を使って、自分が所有していた物をすべて持って、電車でニューヨークに向かった。電車だと荷物をいくらでも持ち込めるからね。ニューヨークでは、スネーク・ラウンジと呼ばれていたロフトに入居した。全盛期のウィリアムズバーグではなくて、当時は何もなかったし、すごく人気が出る1、2年くらい前だったかな。それから最終的にチャイナタウンに引っ越して、大体そこに住んでいる。

−−写真を始めたきっかけは?

チャド:僕は10歳の頃からBMXに乗っていたんだ。今でも乗っているけど、昔ほどではない。もうケガをするには歳を取り過ぎているからね(笑)。BMXはスケボーみたいな感じで、ビデオカメラで仲間を撮影したり、写真を撮ったりしていた。当時、僕にはProfileというスポンサーがついていて、よくいろんな国のライダーとロードトリップに出ていたんだけど、旅には必ずカメラマンが同行していた。それで、その1人が僕にオートフォーカスのカメラをくれたんだ。自然な流れだったのかもね。

−−ご自身が写真家を目指すインスピレーション源となった写真家はいますか?

チャド:僕の写真と全然違うから意外かもしれないけど、きっかけとなったのはリチャード・アヴェドンなんだ。他にもたくさんいるけど、一番のインスピレーション源はアヴェドンだったと思う。高校生の頃は、白い壁をバックに友達を立たせて、アヴェドンの写真を真似たりしていた。

−−ライアン・マッギンレーとはどのように出会ったのですか?

チャド:BMXの仲間がみんな同じ時期にウィリアムズバーグに引っ越したんだけど、スコットというヤツがスクール・オブ・ビジュアル・アート(マンハッタンにあるアートスクール)に通っていて、学校で(インターン募集の)フライヤーを見つけて教えてくれたんだ。今思うとクレイジーだけど、Instagram以前の時代の話だから、インターンの求人にはフライヤーしか手段がなかったんだろうね。僕は業界のことをよくわかっていなかったんだけど、それでも受けてみたら、マーク・アランという人が採用してくれた。マークが僕の人生を変えたようなものなんだ。もちろん、ライアンもそうだけど、間違いなくマークもね。それから、僕とライアンはとても仲の良い友達になったんだ。

−−ライアンとの仕事で一番クレイジーだった体験は?

チャド:洞窟のシリーズかな。彼の作品の中でも屈指のものだと思うけど、撮影は地獄だった(笑)。僕らは3ヵ月にわたって、全米の洞窟をまわったんだ。東海岸を下って、南部に行って、それからカリフォルニアを北上して、アメリカのてっぺんまで戻ってきた。だから、僕はおそらくどんな洞窟探検家よりも多くの洞窟を見てきたと思う。洞窟は見つけるのが難しいし、とにかく大変だった。でも、振り返ってみると、あれは最高に素晴らしい経験だった。

新作はイーヴン・アズ・ウィー・スピークの曲のタイトルがインスピレーション源

−−普段はフィルムカメラを使用しているんですか?

チャド:ほとんどそうだけど、特別こだわっているというわけでもないんだ。夜空の写真の多くはデジタルで撮影したものだよ。デジタルの方が適しているからね。それに、最近はフィルムがめちゃくちゃ高いし、現像に時間がかかり過ぎるということもある。でも、楽しいんだよね。20本のフィルムが現像されて戻ってくると、まるでクリスマスみたいなんだ。

−−お気に入りのカメラは?

チャド:ヤシカのT4とキヤノンの1Vを使っている。あとは、夜空をより良く撮るために、赤色のフィルターを外したニコン850を使うこともある。

−−今回は「スーパーラボ」から写真集『Anybody Anyway』が出版されました。このプロジェクトはどのようにして始まったのですか?

チャド:ヤスノリ(「スーパーラボ」オーナーのホウキヤスノリ)からメールをもらったんだ。

−−以前から知り合いだったのですか?

チャド:知り合いではなかったんだけど、覚えている限りずっと「スーパーラボ」のファンだった。友達と一緒にいる時に、「あの人からメールが来た!」と喜んでいたら、「なんの話だよ!?」と言われて。「最高にイケてる人で、本を作っているんだ」と話したのを覚えている。だから、今回のプロジェクトができて、とても光栄に思っているんだ。ほとんどが彼のアイデアで、一緒にレイアウトを考えて、装丁もカードボードの表紙もスリップケースも……本当に良いものができた。とても満足しているよ。それに、来日する理由もできたしね。

−−写真集のタイトル『Anybody Anyway』に込められた意味は?

チャド:イーヴン・アズ・ウィー・スピークというバンドの曲のタイトルなんだ。僕は音楽からアイデアを得ることが多いんだよね。この曲はスチュアート・マードック(ベル・アンド・セバスチャン)によるプレイリストに入っていて、偶然見つけたんだけど、ぴったりなタイトルだなと思って。

−−本作はコロナ前と後の世界の探求とのことですが、今回のパンデミックは創作活動にどのような影響を与えましたか?

チャド:夜空の写真を除いて、僕の被写体はほとんどが人物だからね。ニューヨークは完全に閉鎖されていたから、多くの時間をルームメイトのサーシャと過ごした。だから、彼女の写真は撮っていたけれど、普段は1週間に20本ほどのフィルムを使うのに、ほとんど撮らなくなったんだ。というのも、あの時期は憂鬱で、外に出かけて何かしようという気にもならなかったから。だから、本作の写真の多くはアーカイブから選んだもので、すでにある中から見逃していたものを選んだり、あとは街が再びオープンになってから、夜空を撮影しに行ったりした。今までとは少し働き方が変わった。

−−コロナ禍において、芸術的な意味で何かおもしろい部分はありましたか?

チャド:少しはね。僕はただ毎日写真を撮っているだけではないし、写真家の仕事の90パーセントはパソコン上の作業だったり、メールを返したりといったことなんだ。だから、ある意味では締め切りに追われず、切迫感がなくなって自分のやりたいことに集中できて良かった。とはいえ、最終的には全然仕事ができなくなってしまったんだけどね。でも、そんなプラスの部分もあった。それに、誰もいないニューヨークの光景は最高だよ。BMXでタイムズスクエアに行ったらまるでゾンビが出てきそうな、この世の終わりみたいな光景だった。

−−ランドスケープでは空の背景が多いように感じました。

チャド:特にパンデミックの最中は人物の撮影ができない中で、夜空から同じようなエネルギーを感じたんだ。人間のスピリットに近いというか……あまりクレイジーに聞こえないといいけど(笑)。

−−作品を作るにあたって、クリエイティビティと商業性のバランスは、どのようにして取っていますか?

チャド:それはいつも難しいことなんだよね。今はほとんど自分が信用している人とだけ仕事をするようにしている。例えば、ファッションの仕事は素晴らしいクリエイティブディレクターである友人のフェルナンドと手掛けているんだ。僕は彼を信用しているし、彼は僕の趣味に合わないことは絶対にやらせないんだよ。だから、誰と仕事をするか選ぶ必要がある。そうでなければ、自分が稼ぐお金の価値なんてないからね。

写真作品とInstagramの共存

−−スマートフォンやInstagramがある今、誰もが毎日気軽に写真を撮ることができます。大好きなアーティストの作品に簡単にアクセスすることができてうれしい反面、Instagramは有毒な存在にもなりうると思うのですが、どう思いますか?

チャド:Instagram等に苦言を呈する人は多いし、僕も同意できる。なぜなら、すべてが高速化されて誰もクオリティを気にしなくなったから。同時に、Instagramは、必ずしも自分の作品を発表する場、声を上げる場を持たない多くの人に、その場を提供することができる。自宅待機の期間中、「IMA」から写真コンテストの審査員を依頼されたんだけど、素晴らしいキッズがたくさん参加してくれた。その中には高校生もいたから、もしInstagramがなかったら、写真を披露する手段がなかったはずなんだ。そういった意味では、とても良いものだよね。でも、その一方で、5インチのスクリーンをスクロールする代わりに、壁に飾られた写真を鑑賞するのはこの上なく特別なこと。だから、ギヴアンドテイクだし、共存していくしかないと思っている。

−−日本には何度も来られていますが、必ず行くお気に入りのスポットはありますか?

チャド:とても良い場所があって、今回も行こうとしたんだけど追い出されてしまった。原宿と渋谷の中間にある、最初のオリンピックの頃に建てられた古いアパートの屋上なんだ。もちろん、本当は入ってはいけないわけだから、ロビーで誰にも目撃されないことを願うしかない(笑)。この前はみんなを連れて行ったんだけど、「住民と知り合いじゃないよね? 出て行って」と言われてしまった。とにかく、毎回訪れているお気に入りの場所なんだ。

−−過去のインタビューで、路地裏が好きだとお話しされていましたね。

チャド:ああ、とてもクールだと思う。昨夜はゴールデン街に行ったんだけど、すべてがすごくクレイジーで、ちっぽけで、とても美しいところが大好きなんだ。

−−もし誰でも選べるとしたら、誰の写真を撮りたいですか?

チャド:良い質問だね。僕が撮りたいのはブラッド・ピットとか、モリッシーとか……わからないな。少し考える時間が必要だよ。

−−日本でもチャドさんにインスピレーションを受けている人はたくさんいます。写真家を目指している人に何かアドバイスはありますか?

チャド:よく聞かれるんだけど、ただひたすら写真を撮り続けることだと思う。

−−現在のインスピレーション源は?

チャド:あまりに久しぶりの来日だから、今回の旅ではたくさんのインスピレーションを受けている。散歩しているだけで楽しいんだ。時差ボケは最悪だけど、朝6時とか7時に起きて、まだ誰もいない街に出て世界最大の交差点を歩いたり、路地裏を歩いたりするだけで最高だった。だから、今回の来日だけでもかなり刺激的だよ。

チャド・ムーア

1987年、フロリダ生まれ。ライアン・マッギンレーのアシスタントを務めた後に独立し、ニューヨークのダウンタウンアートの次世代を担う。2016年に「oodee」から発刊した写真集『Bridge of Sighs』が話題となった。これまでに、アムステルダムのFoam美術館や、Stieglitz19Gallery(アントワープ)、Galerie&co119(パリ)、Agnes b.(NY、東京)等で展覧会が開催され現在は主にファッションなどの分野で活躍。最新の写真集に『MEMORIA』(2019年)がある。今作『Anybody Anyway』は6作目のモノグラフにあたる。

スーパーラボ

2009年にホウキヤスノリによって設立された写真集専門の出版社。プロジェクトには国内外の名だたるアーティストが多数参加、これまでに120タイトル以上の写真集をリリースする。2019年3月、神保町に『SUPER LABO STORE TOKYO』をオープン。展覧会やイベントの開催、作品の販売も手掛ける。

www.superlabo.com

www.superlabostoretokyo.com

■チャド・ムーア「Anybody Anyway」

会期:6月26日まで

会場:SUPER LABO STORE TOKYO

住所:東京都千代田区神田猿楽町 1-4-11

時間:12:00〜18:00

休日:日曜、月曜

入場料:無料

Photography Masashi Ura

Edit Jun Ashizawa

Translation Nao Machida