ビジネスからサイエンスに至るまで、アートの必要性を説くシチュエーションが激増している。コロナ禍で見える世界は変わらないものの、人々の心情が変容していく中で、その心はアートに対してどう反応するのか。ギャラリストやアーティスト、コレクター等が、ポストコロナにおけるアートを対象として、次代に現れるイメージを考察する。

第7回は、編集者でアートプロデューサーの後藤繁雄が登場。主宰する「G/P+abp」では、日本の新進気鋭の写真家を世界に発信し、近年のヨーロッパで広がる「ジャパニーズフォト」ブームに一役買った。京都芸術大学やCAMPFIREでのオンラインスクールA&Eでは、「アート思考」「アート戦略」や「価値生成」といった現代アートシーンを生き抜くためのエッセンスをいち早くテーマ化し、若手の育成、コーチングも行ってきた。「僕は一貫して、人間の才能というものに興味がある。世界はすべての才能によって動いているのだから」とは後藤の弁だ。グローバルなアートシーンの現在を独自に考察し、その先へと作家達を導いてきたビジョナリーである後藤は、これからのアートシーン、くるべきアートをどのように見据えているのか。3つのキーワードを挙げながら、答えてもらった。

新しいコレクターやパトロンに瞬時にアクセスするインフラやネットテクノロジーのスキルの必要性

――まず、新型コロナウイルスによるパンデミックは、アートシーンに大きなショックを与えたと思います。同時にアートシーンが抱える問題や矛盾も浮き彫りになったと思いますが、後藤さんは現状をどう見ていらっしゃいますか?

後藤繁雄(以下、後藤):まずマーケット的なことから話を始めると、確かに、新型コロナウィルスが蔓延し、リアルスペースを一時的にクローズしたギャラリーもたくさんありました。ただ、デイビット・ツヴェルナーやハウザー&ワースといった海外のメガギャラリーは、それでも売り上げを落としていないですね。なぜか? 実は数年前から、彼等は先を見越してオンラインの開発に力を入れてきたからです。リアルスペースを閉じても、オンライン上で作品をプレゼンテーションしたり、作品の売買を行ったりする独自のプラットフォームを構築できた。一方、日本のギャラリーの多くは、そのイノベーションの準備をしてこなかった。アートワールドの流動化、社会のインフラシフトに対応した、自らの業態変成ができていない。問題を挙げるとするならば、そのことでしょう。というのも、これからのアートシーンを考えた時に、1つキーワードになるのは「ネットテクノロジー」。オンラインでの取引やSNSによるコミュニケーション、セールスチャンネルの拡大は、コロナ以前からの流れですが、コロナによってその動きは明らかに加速した。オンラインテクノロジーの波に乗るアーティストは、コレクターに直接セールスできる時代になった。ギャラリーの再戦略化が問われると同時に、これからアートシーンで何か成し遂げたいという人の必須条件の1つになった。

端的には、NFTアートだったり、ARやVR、ヴァーチャルな価値形態のアートというものがますます進化しているという局面もある。すでにアートマーケットはグローバルネットワークとして広がって地図が変わっているし、中国や香港、アジアにはさらにお金が集まり、コレクターが生まれ、新しいアートワールドが形成されていく。香港の「クリスティーズ」などオークションも沸騰しています。コロナ禍によって、今まで「リアル」なセールスに頼っていたギャラリーやアートフェアは、迷いがある。業態を進化させるか、ニューノーマルの回復を願うか。しかし、そうこうしている間に、新しい若いコレクターやパトロンは積極的にプレイヤーとして振る舞うし、確実に価値のエコシステムは変わっていく。新たなプレイヤー達は、前の世代と違って瞬時にアクセスするインフラやテクノロジーへの抵抗は全くない。よくビジネスに「アート思考」をいかに導入するかという話がありますが、その二元論ももはや通用しないですね。ギャラリーもアーティストも新しい「価値生成」という実践を目指さないと、全く新しいプラットフォームにとって代わられるでしょう。2020年代のアートワールドは、新しい「アート思考」「アート戦略」「実践」なしには立ち行かない。

――ギャラリーもそうですが、日本のアーティストも、あまりSNSやデジタルツールを活用していないようにも思えます。

後藤:積極的にやらないと全滅だと僕は思いますね。村上、奈良、杉本博司など、世界のトップにいる作家はすでにグローバルヴァリューに到達しているけれど、このコロナ禍で、ずいぶん皆、逆にガラパゴス化、内向化しているように見えます。しかし、大学で教えていて感じるのは、うんと若いアーティスト達は危機感もあるので優秀です。かなり自己防衛的にもSNSや動画、新しいテクノロジーを積極的に使って、コレクターやパトロンを獲得し始めている。彼等は旧い「批評」よりも、「ネットテクノロジーのもつ批評性」を信じている。ちょうどケビン・ケリーが『インターネットの次にくるもの』や、『テクニウム』などで分析したようにね。セルフブランディングや自己プロモーションの戦略に長けて、作品は完売してしまうし、グローバルなコネクションも既存の仕組みを飛び越えて行っていく。とにかくスマートです。「価値生成」に必要な作品のクオリティーも判断できるから、外注もするし、TED並にプレゼンテーションできる。ルックスやファッション的な振る舞いも巧みです。ギャラリーシステムや今までのアートの文脈を作ってきた人からすれば、歓迎できない現象だと思います。しかし、「ディスラプション」というコトバが示すように、「破壊的創造」を起こすものが、常に時代を塗り替えていったことを忘れてはなりません。それはビジネスワールド以上に、アートの十八番だったわけじゃないですか。ダダイズムや岡本太郎からストリートアーティストまで、常にアートワールドは、周縁にいる反逆者によってアップデートしてきたわけですから。

――そういう若いアーティストは、単にツールの使い方やプレゼンテーションが上手なだけでなく、いわゆるファインアートの文脈で見ても、良質な作品を作っている?

後藤:コンテキストの作り方も上手くなっています。美術大学の先生より、強かな生徒が生まれていますよ(笑)。彼等は授業中でもわからないコトバやアーティスト名はすぐに検索するし、海外のテキストもDeepLでチェックする。グローバルなコンテキストや批評性がないと、現代アートのシーンではやっていけないことも知っているから、高速でかつ深くアプローチしようとする。「私は絵画をやっています。私は絵が好きで上手なんです」ではまるでダメなことを知っていますよ。絵画は、もはや絵画全体に対する批評性を持ってないと基本的に、コンテンポラリーアートになりません。「メタ思考」ができないと、日本画であってもグローバルには通用しない。そのことを、強かな若手は知っている。批評力のルールが、高速で更新されているんです。僕はそのための「アート思考」や「戦略力」を大学でずっとプログラム開発して、教えています。古いアカデミズムではもう全く立ち行かない。上から目線で若手アーティストを扱うような教育は弊害あるのみですね。それから、社会人を対象にした通信大学院GOTOラボのようなトライは、他の美術大学でもまだ取り組んでいません。それだけでなく、同時に私塾であるSUPER SCHOOL online「A&E(ART & EDIT)」というオンラインサロンも立ち上げてやっているのは、コーチングを重視しているからです。例えば、ジェフ・クーンズやブルース・ナウマンなど全く制作スタイルは違うが、共にグローバルなアートワールドのトッププレイヤーです。しかし、アーティストが、どうしてトップにいるのか? どんなプロセスを踏んで、価値生成を行い、そのポジションにいるのか。アートを価値づけるマーケットと批評の根本には何があるか。そんなことをきちんと教える授業がある美術学校は、実は他にあまりありません。

――具体的に、どういう例を出しながら、「アート思考」や「戦略力」を学生に教えているのでしょうか?

後藤:ビジネスより、アートプロジェクトのほうが、実は進化した価値生成のものだということを事例を挙げて教えることです。わかりやすい例は、去年、亡くなったクリストですね。個人としてのクリストは去年80歳で亡くなりました。しかし、「クリスト」とは実は2人のユニット名です。今の時代、未来を先取りしたプロジェクトユニットだったんです。奥さんのジャンヌ=クロードとの2人で、建築や海岸を梱包するなど、巨大なスケールのプロジェクトで歴史に残るアーティストです。彼等は亡くなりましたが、今年の9月には、パリの凱旋門を梱包するというプロジェクトが50年を経て実現して世界的な話題になりました。興味深かったのは、日々のメイキングがインスタ動画で世界中にあたりまえに配信されていたことです。総体を新しい価値形態としてプレゼンテーションしようとしていることが伝わってきます。クリストは、死ぬまでの約60年の間に、20本のプロジェクトをやりましたが、1つにかかっている予算はだいたい2億〜3億円から始まり、ニューヨークのセントラルパークでやった《THE GATE》は22億円、今回の凱旋門のプロジェクトには18億円かかっていると言われます。何よりすごいのは、彼等が自分達のポリシーとして、企業や公的機関、プライベートなパトロンなどの金銭的なサポート、助成金など一切受けずにやり続けたことです。では、どうやってマネタイズしていたのか。奥さんが中心になり、プロジェクトのために、作った模型やリトグラフを、セールスしてすべて予算を集めてきたんです。

彼等のプロジェクトは、ある意味、ビジネスよりしっかりしたストラテジーや社会性を持っている。例えばアメリカの牧草地や砂漠を横断するように、約40kmにわたって布でできたフェンスを設置した「ランニングフェンス」という作品がありますが、クリスト達は、作品を置くことによる環境への影響を自腹できちんとリサーチし、レポート集も制作します。企業よりももっとシビアに、戦略的かつ意義のある事業形態を作り、価値生成を行ってきたわけです。オラファー・エリアソンなど、巨大なスタジオを自ら抱えてプロジェクトベースで活動する現在のトップアーティスト達に、クリストのようなパイオニアは実に大きな希望を与えてきたと思います。

次代に必要な「テクノロジー」「ソーシャリー」「生命」3つのキーワード

――実際、大学やオンラインサロンには、どのような人が集まるのでしょうか? アーティストやキュレーターの卵でしょうか?

後藤:いろんな人が来ます。アーティストを志す人や、アートシンキングを学びたいというビジネスマンやコンサルタント、実際にキュレーターとして活動している人もいます。また、障害者の福祉施設の現場の人や、TVの番組作りとして子どもの教育でアートはどう使えるのかを研究したいという人も。特に、ソーシャリーに、社会のなかでアートはどのような価値を持つか、また価値を生むことができるかに関心を寄せる若者は増えていますね。それは彼等がどう未来を捉えるかというリアルな反応です。ビジネスワールドは、それを知る必要があるでしょう。

この「ソーシャリー」という言葉は、これからますます重要になってくるキーワードです。以前から、グローバリズムによる弊害のような社会の同時代的なテーマに向き合う作家もいましたが、今回のコロナでも、改めて現代社会に潜む歪みや矛盾が露見しました。そういった矛盾をエネルギーにしたり、課題解決を目指したりするようなアートは今後さらにどんどん生まれてくる。

すでに世界的に知られる作家の多くは、ソーシャリーな活動も展開し、アート以外のシーンにも影響を与えています。今挙げたオラファー・エリアソンは、エチオピア難民のための充電式のライト《リトルサン》を作ったり、地球温暖化の危機を訴えるようなプロジェクトを行ってきました。ウォルフガング・ティルマンスも、民主主義やLGBTsなどの理解を促す「Between Bridges」というオルタナティブスペースを作ったり、またコロナで世界各地の文化施設やクラブが閉鎖された時には、「Between Bridges」を主体に「2020Solidarity」というプロジェクトを行いました。これは、アーティストが作ったポスターを施設に配布し、施設はそのポスターを自分達のウェブサイトで販売し、収益を得るというドネーション型のアートプロジェクトです。またトーマス・ヒルシュホルンは、いわゆるフランスの難民エリアで、パリのポンピドゥーセンターに収蔵されているアート作品を借りてきて、住民にキュレーションさせるという「教育的」なプロジェクトを行っています。アートに関心がある人は、単にアートに美を求めているだけではなくて、ソーシャリーな課題をいかに解くか。その力に期待しているのです。そのような人々が、僕の通信大学院などには参加して来ていますね。

――それぞれにビジョンがあり、アートを使って、独自の方法とアイデアを開発していく。イノベーティブとも言えますね。

後藤:アーティストは、ただ妄想的なビジョンを提示するのではなく、実践的。資本主義的なかたちの中で、ソーシャリーな提案を行う人もいれば、いわゆるアンチ資本主義的にその裂け目を作ろうという人達もいます。ソーシャリーといっても、すごく幅があり、さまざまなやり方があるわけです。もちろん、日本のアーティストでも、そういう視点で活動する人もいますが、今のところはレンジが狭い。そこは僕もイラだっているところです(笑)。

もう1つ、新しいアートの傾向としてキーワードを挙げるとすると「生命」ですね。バイオアートみたいなかたちもあるけど、生命や命というテーマについて自ら哲学し、アートで提示する作家がやはり今おもしろいんですね。生命を描く、とかいう間接的な表現ではなく、生命現象としてのアートです。

――生命をテーマにする、生命を考えるアートとは、具体的に?

後藤:例えば、フィリップ・パレノという作家は実におもしろい。彼は自分の家でイカを飼育していて、そのイカの体表を大きく撮影した映像をインスタレーションに使います。これまで、人間は、人間中心主義的なやり方(とりわけデカルト流の還元主義)で、結果的に地球環境を破壊し、異常気象のもとを作ったりしてきてしまったわけですが、タコやイカから世界をみたらどうなるか、とパレノは生命を相対化して考えるわけです。そういうビジョンは、近年注目されている「マルチスピーシーズ」や「コンパニオンスピーシーズ」という概念ともつながる。ダナ・ハラウェイがイギリスの『ARTreview』誌のトップ3に選ばれたりもしているのもそのような先見性からです。人間だけの幸福のかたち、コミュニティーの在り方、持続可能性を考えるのではなく、多種多様な生命の共生状態を中心にして物事を発想した方が価値生成になることを示している。

さらに言えば、2021年のコロナ禍で、世界の注目を集めた展覧会の1つに、オラファー・エリアソンが、スイス・バーゼルの「ファンデーション バイエラー」で行った『ライフ』展があります。これは実に象徴的な事例ですね。ファンデーション バイエラーは、エルネスト・バイエラーというアート・バーゼルを始めたアートディーラーのプライべート美術館です。過去には、ゲルハルト・リヒターやジェフ・クーンズ、フランシス・ベーコンとジャコメッティのコラボレーション展など極めて「特別」な展覧会を開いてきた。言わば、現代美術の“奥の院”です。『ライフ』展では、大胆にもレンゾ・ピアノの設計した美術館のガラスのファサードを全部外し、美術館の中とその前にあった池をつなげてみせています。本当にオープン。これもやはり生命や共生がテーマでした。アートならではの発想による戦略的プロジェクトで、ビジネスの人はできない進化形です。この「作品」によってオラファーが、社会にどれほどの影響を与えたか。彼のアーティストとしてのブランディング、価値生成もさらに高まったといえます。

――「テクノロジー」「ソーシャリー」「生命」と3つのキーワードが挙がりましたが、次代を見据えて、アートシーンに関わる人は、マインドをシフトしていったらよいと思いますか?

後藤:「アート思考」や「アート戦略」を身に付けることは前提ですが、重要なのは、その過程の結果として、どのような価値の「実現」「実践」を行うか、ということです。大抵の場合、ビジネスの人は「美意識を鍛える」とか「アートコレクターになる」というエビデンスの獲得に向かいます。しかし、アートによって得られる「価値」は多様なわけですから、いかにうまく「接続」できるか、という「戦略」が適正でなければならない。起業家としてスティーブ・ジョブズに「なる」のか、一枚の絵のコレクションで、アールドヴィーヴル(生活のアート)を目指すのか。その戦略の明確化が必要です。重要なのは、インディペンデントなアティチュードでしょう。金がなくても辺境からであってもアートなら、コトを立ち上げられ、才能で未来を作れる。その信念と態度。キュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリストは、世界的なトップキュレーターですが、彼がいつも口にする「活動の原点」は、自宅を会場に使った「キッチンショー」という最初の展覧会です。そこにフィッシュリー&ヴァイスなど、世界的なアーティストがおもしろがって参加した。最初は誰もが無名。キャリアがなくても、ローカルであっても「アート思考」ができ「アート戦略」をつかめば、類稀な価値生成ができることの証しですね。昔と違い、われわれは、SNSのような強力な発信ツールを持ってるわけだから、インディペンデントにできることもアップデートしています。AIの時代ですが、僕は少しもシンギュラリティとかに不安はありません。人間の能力の「速度」「深度」そして「オープンネス」でいること、それをトレーニングするマインドシフトの場としても、アートはますます重要になっていくからです。

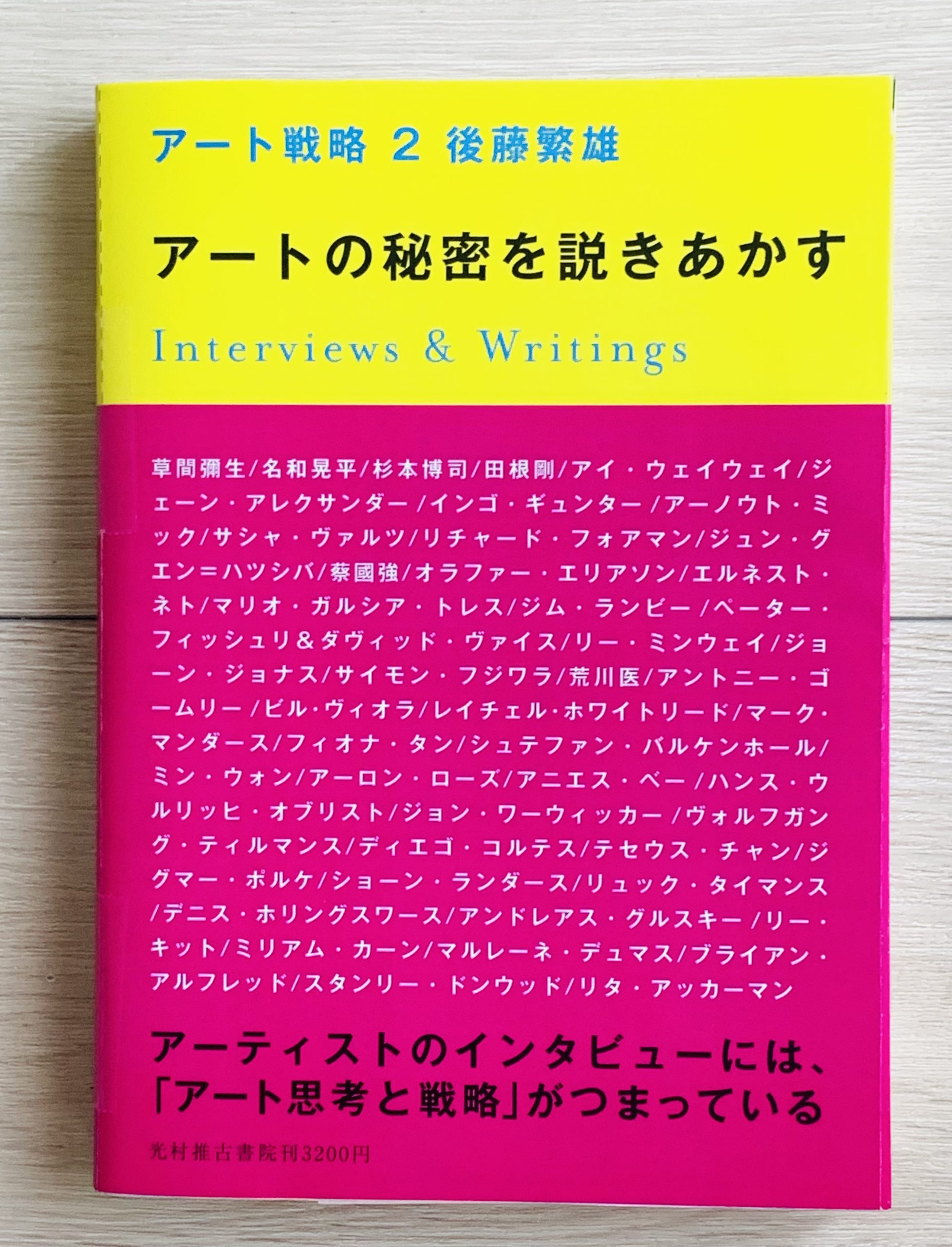

僕はこの秋に新著『アート戦略2/アートの秘密を説きあかす』を出版しました。これは3年前に出した『アート戦略/コンテンポラリーアート虎の巻』のシリーズになるわけですが、前著と違って、2000年以降に、僕が雑誌で続けてきたアーティストへのインタビューが46本収録され、それを文脈化する最新の書き下ろしテキストによって構成したものです。普通なら、「アーティストインタビュー集」となるところを、「アート思考」「アート戦略」の本としてリエディットしたのです。アートワールドは、もはや大きなイズムやセオリー、ヒストリーでは動いていない。だからカオスだ、なんでもありだ、ルールなんてないから好きにプレイすればいい、なんて言う人がいるけれど、大間違い。「アート思考」は、アーティストの頭の中で動いているリアルなもので、実にイノベイティブです。それに、時代におもねることのないインディペンデントで、オルタナティブなものです。サバイバルし、価値生成し続ける優れたアーティスト達をリサーチすることは、基本です。ぜひ手に取ってほしい本になりました。

最後になりますが、僕は「才能」が好きです。若手写真家であろうが、篠山紀信のような巨匠であろうが、そのアーティストの才能を社会的に増幅させることをミッションにしてきた。それは、クライアントワークの機会であろうが、あるまいが、関係ありません。インディペンデントが基本だからです。だから若い時から、才能を世に出すための自分の出版活動をやり続けてきた。ブックレーベルとか、おしゃれな言い方がない時代からね(笑)。小山泰介、細倉真弓、横田大輔や小林健太等を世界的に売り出したG/P galleryも、基本的にはartbeat publishersという編集制作会社のコマーシャルギャラリー部門としてスタートさせたものでしたし。2019年からは、「フジ ゼロックス」と組んで、『NEOTOKYOZINE』という写真集のシリーズを発行しだして、1年ちょっとで30アーティストぐらい作った。コロナ禍ですし、オンラインセールスを重視するチャンスになった。そして、この冬から来春には、ファッションブランドの「ミハラヤスヒロ」と組んで、「新しいアート雑誌」も始めます。

DXはアートの発想、制作システム、プレゼンテーションの形式、ビジネスの在り方までも大きく変えている。シフトできない者は、アートワールドでも、あっという間に淘汰されるでしょう。昨今話題のNFTアートは、不可避的な事態です。コンサバティブになってはなりませんね。恐れず進むことです。かつて革命家の毛沢東は、「泳ぎながら泳ぎを覚える」と、今からすれば創発的な実践論を説きましたが、まさにそのアティチュードが必要です。

「アート思考」「アート戦略」「実践」のさらなる継続的な作業を行っていきたいと考えています。

後藤繁雄

大阪府生まれ。編集者、クリエイティブディレクター、アートプロデューサー、京都芸術大学教授。「独特編集」をモットーに、坂本龍一、細野晴臣、篠山紀信、蜷川実花、名和晃平等のアートブック、写真集も数多く手掛ける。また自ら主宰する G/P+abpをプラットフォームとして、150 を超す展覧会をキュレーションしてきた。直近のプロデュースの仕事として、GINZA SIXにおける名和晃平の巨大なインスタレーション「Metamorphosis Garden」のアートプロデュースがある。また、京都芸大大学院GOTOラボ、SUPER SCHOOL online「A&E(ART & EDIT)」 を主宰。近著に『超写真論 篠山紀信 写真力の秘密』(小学館)、9月に新著『アート戦略2/アートの秘密を説き明かす』(光村推古書院)が出版される。

Photography Nina Nakajima

Edit Jun Ashizawa(TOKION)