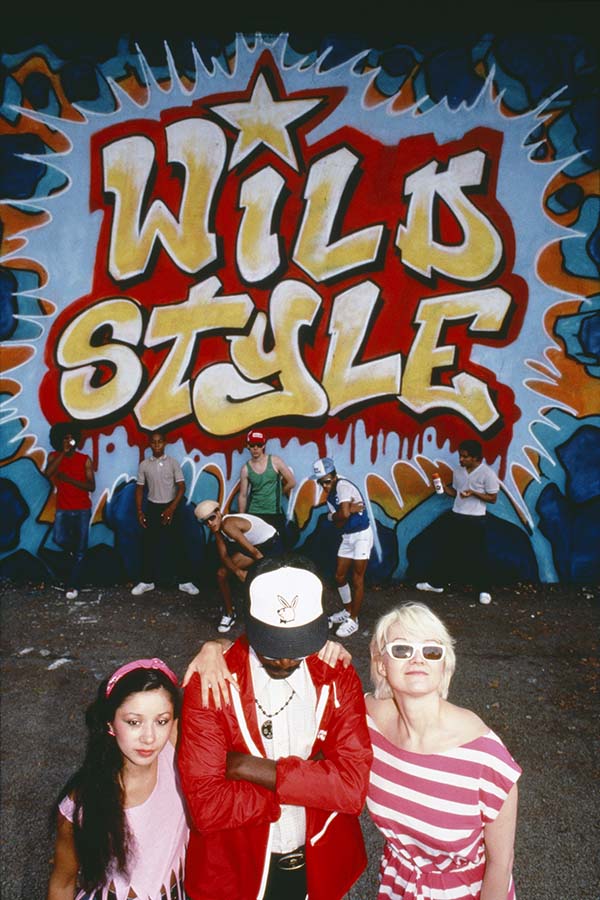

なにごとも登場シーンは大事だ。その印象が後々までその人となりや特定の文化のイメージとなり、なかなか揺るがない。アメリカで生まれたてだったヒップホップ・カルチャーのエッセンスを余すところなく紹介したのが、チャーリー・エーハン監督の『ワイルド・スタイル』(1983年)である。公開当時の騒ぎを知っている人は多くないだろうが、その後、「ヒップホップの入門といえばこれ」と日本のヒップホップ・シーンの育成の起爆剤になったのは広く知られる。エーハン監督の最新インタビューだ。

10代の頃の自分と重ね合わせた「逮捕される危険を冒してでも描く姿勢への共感」

−−9月に日本で改めて『ワイルド・スタイル』の劇場公開が決まりました。2023年が公開から40周年になるので、こういう機会が増えるのではないですか?

チャーリー・エーハン(以下、チャーリー):すごくエキサイティングだよね。また、映画館でかかるのはうれしい。

−−全く新しい文化の全体像を伝えるために、映画は非常に有効な手段です。例えば、私は大のレゲエ・ファンなのですが……。

チャーリー:「レゲエは『ハーダー・ゼイ・カム』(1972年)があるよね。『ワイルド・スタイル』を作るにあたって、もっともインスピレーションを受けた映画だ。私はカンフー映画からも大きな影響を受けているけれど、『ワイルド・スタイル』に関しては、『ハーダー・ゼイ・カム』から直接影響を受けている。何度も何度も観たよ」

−−『ハーダー・ゼイ・カム』を出すところでした! 私はレゲエの文化を『ハーダー・ゼイ・カム』から、ヒップホップ文化は『ワイルド・スタイル』から学びました。亡くなったペリー・ヘンゼル監督のインタビューもして……。

チャーリー:あ、それはすごいね。彼と話す機会がなかったのは残念だ。『ハーダー・ゼイ・カム』の撮り方は参考にしたよ。よく“ブラックエクスプロイテーションの映画がインスピレーションの源ですか?”って聞かれるけど、“いや、『ハーダー・ゼイ・カム』だよ”って答えている。

−−ヘンゼル氏はジャマイカ人の白人です。撮影対象のジミー・クリフ達との距離の取り方なども参考にされたのでしょうか?

チャーリー:あの映画はアイランド(・レコード)のクリス・ブラックウェルが出資した、音楽を売るために作られた映画だからね。そこは大きく違う。僕はそこまでビジネスマンではなかったんだ。

−−世界に与えた文化的なインパクトは似ていても、制作された過程はかなり異なる、ということですね。

チャーリー:そうだ、全く違う。

−−『ワイルド・スタイル』はグラフィティ、ラップ、DJ、ブレイキングというヒップホップの4大要素を82分で一気に世界に紹介しました。あなた自身もアーティストであり、商業作品より純粋なアートとしてこの作品を撮影したと読みました。どういう思いで取り組んだのでしょう?

チャーリー:まず、若い人達にこの文化を紹介したいと思った。地下鉄などへの不法侵入をしながら描くグラフィティは、アートであり、冒険だった。逮捕される危険を冒してでも描く姿勢に、アーティストとして非常に共感したんだ。反抗心が強かった10代の頃の自分と重ね合わせたんだね。僕も一緒に地下鉄の構内に行ったよ。

−−10代の頃はどのような音楽を聴いていたのですか?

チャーリー:僕はウッドストック世代だよ。1968年、18歳の時にウッドストックに友達と一緒に参加して、ウッドストックでやるべきことは全部やった。

−−わかりました(笑)。ファブ・ファイブ・フレディとあなたが『ワイルド・スタイル』ブレインチャイルドですよね。

チャーリー:その通り。フレッドとタイムズ・スクエアのショーで会って交わした会話がきっかけだ。その頃、僕は発売されたばかりだったスーパー・エイトを手に入れて、カンフーの映画を撮っていた。あれは、大きな劇場用の映画を撮るには不向きなカメラでね。ただ、ジャンルにこだわった映画を撮る人が増えて、僕の場合はカンフーだったし、フィルムノワール(犯罪もの)を撮る人もいた。実在の人物をその人のまま、台本を渡して演じてもらうんだ。例えば、本物のカンフーの先生にフィクションの筋書きを与えて演じてもらう……実生活でもその先生はドラッグに対抗するために子ども達にカンフーを教えていて、その苦闘をストーリー仕立てにして観せた。

−−『ワイルド・スタイル』も同じ手法だった、と。

チャーリー:リー(・キノネス)は本物のグラフィティ・アーティストだし、レディ・ピンクもああいう娘だったし、ラッパーやB・ボーイ達は言うまでもなく本物だ。おもしろかったのが、ファブ・ファイブ・フレディはカメラの前で演じているうちに、みんなが知っている『Yo! MTV Raps』に出演した人物になっていったこと。(バージニア役の)パティ・アスターも映画の撮影中にイースト・ヴィレッジでギャラリーを開いた。そこでグラフィティ・アートを紹介したり、(ジャンミ=シェル・)バスキアやキース・ヘリングの作品を展示したりしたんだ。現実と映画が交差したわけだ。

最小限の会話を紡いで撮影を続けた筋書きのない物語

−−本作は本物のグラフィティ・アーティストを主役にした、セミ・ドキュメンタリーの面もありますか?

チャーリー:それは違う。たまにそう形容をされるけれど、ドキュメンタリーの要素はない。すべて、役者に指示をしてその通りにカメラの前でやってもらったからね。ドキュメンタリーに不可欠なインタビューもないでしょ。バスケット・コートにいるのは本物のライバル同士だから、“どこどこと抗争をしている“なんて絶対言わない。

−−脚本もあなたですよね?

チャーリー:そうだけど、ほとんど書いてないよ。最小限の会話だけ。その最小限の会話を巡って何が起きるかを撮影していった。ミュージカルみたいにドラマティックな筋書きがある作品ではない。

−−最小限の脚本と、その場の指示だけで作ったと。

チャーリー:そうそう。前の晩にタイプライターで打った会話を、必要な人の分のコピーを作って撮影現場に持っていった。きちんとした体裁の脚本はなかった。

−−企画してから公開するまでどれくらいの時間を要し、どのパートが大変だったか教えてください。

チャーリー:フレッドと出会ったのが1980年の7月。それから1年をかけて、どこで誰をどんなふうに撮影するか話し合った。撮影を始めたのが、1981年の初秋だから約1年後だね。9月に撮影を始めて冬になる前に終わったんだけど、その3時間くらいの作品は混乱していてひどいできだったんだ。始まりと終わりがなかったし、会話も多すぎた。だから、冬の間にやり直すことを決心した。僕が構成を考えて、リーが壁からスパイダーマンみたいに出てくるオープニング、レディ・ピンクとのバーのシーン、そして川沿いの会話を撮って流れを作った。サウンドもひどかったから、音楽のライヴシーンは全部撮り直した。最初に撮った時はブレイク・ダンサーが床で踊るものだと知らなくて、そのままやらせてしまった。2回目はそれを学んでステージに上げてショーの中心にしたんだ。だいたい、映画を撮り始めた時は、ブレイク・ダンスの存在を知らなかった。

−−そうなんですか?

チャーリー:シーン自体ができあがったのとほぼ同時だったんだ。

−−『ワイルド・スタイル』で、日本人はブレイク・ダンスとロックステディ・クルーの存在を知りました。

チャーリー:そう。ロックステディ・クルーも来日したから大騒ぎだったね。まず、彼等(のダンス)には言葉の障壁がなかったし、まだ10代で若かった。

−−クレイジー・レッグスとは話したことがあります。彼もとっても感じのいい人ですよね。

チャーリー:そうだね。撮影を始めて彼らのダンスを観た時、これは映画に入れなくちゃ、って思った。レディ・ピンクが彼らと知り合いで、彼女がリーのために誕生日パーティーを開いた時に来てね。僕が映画を撮っていると知ったら、彼らは“奴を囲むぞ(Let’s get him)”って口々に言いながら囲むように踊り出した。1人が近づいてきて僕も踊らされた(笑)。そのシーンを映画の中で再現したよ。

コミュニティに受け入れられるきっかけになったビジー・ビーとの出会い

−−少し繊細な質問をします。白人のあなたが黒人やラティーノの若者を撮影するにあたって、意思の疎通に苦労したり、反発にあったりといったことはなかったのですか?

チャーリー:僕は彼等よりひと世代上で、もう6年も映画を撮っていて経験があった。それもあって、基本的に映画に熱心に参加したい人とだけ仕事をしたんだ。歓迎されていない場所にも行かなかったしね。実際は歓迎しかされなかったけど。もちろん、僕の存在を快く思っていない空気を出している人はいた。でも、気にしなかった。

−−人種のるつぼといわれるニューヨークで、「歓迎されていない場所」の感覚は私もわかります。

チャーリー:映画に出られることに大喜びをしている人達もたくさんいた。ラッパーがそうだよね。1979年にシュガーヒル・ギャングが“ラッパーズ・デライト”をリリースしたタイミングで、ブロンクスで何が起きているか知らせたい、取り残されたくない人達がたくさんいたわけだ。ビジー・ビーに初めて会った時、僕を白人の警官だと思ったらしいんだ。手にジョイントを持っていたから、慌てて隠したらしい。それで、自己紹介したらそのまま肩を組まれてステージの上に連れて行かれて、“これがチャーリー・エーハンだ。ラップ・シーンについて映画を撮っているんだって!”とみんなに紹介された。そうやって自分で映画にキャスティングしたんだ。彼は日本でも大人気だったよ。

−−その場で紹介したことで、彼は映画出演が決まったし、あなたはコミュニティに受け入れられたんですね。

チャーリー:その通り。当時のニューヨークはとても危険だった。銃を持って強盗をしようと狙っている人なんてたくさんいたから、ブロンクスで行動する時はきちんとした人に案内してもらうのが大事だったんだ。こういうことまで話していいのかな。

−−大丈夫です、興味深いです。今回、初めて観る若い世代はピンとこないことも多いと思うので。

チャーリー:わかった。この映画で写っているのは全部リアルだよ。例えば、スティックアップス(拳銃強盗)のシーンを撮るために、その場にいた3人組にお願いして次の夜に来てもらったんだ。撮影が始まる前に、本物そっくりだけど弾が出ない銃を渡したら、“そんな腰抜けな銃(pussy gun)は使えないね”って言われて、車に連れて行かれた。それで、フロントシートの下からショットガンを取り出したんだ。逆らえないし、その銃を持ってもらって映画に出てもらった。 “A to the K”の台詞は事実なんだよ(注:強盗がAK銃をスペルアウトするシーン)。

−−あのスペルアウトする言い回しはいまだにラップされますし、映画に出てくるラッパーと客席とのコール&レスポンスも定番化しています。約40年間もずっと現役のスタイルを紹介したのはすごいと思います。

チャーリー:本当にそうだよね。そう言ってもらえると嬉しいね、ありがとう。

−−映画の中で、メディアに取り上げられたり、アートシーンでパトロンを得たりする面にも触れています。この部分は、図らずもヒップホップ・カルチャーが花開いてからずっとつきまとう問題になったわけですが、結果的に予言になったことについては?

チャーリー:図らずも、は少し違うかな。2回目の撮影中に“大ごとになるぞ“という手応えがあったから。日本にまで届くとは思っていなかったけれど、ヨーロッパからは注目が集まっていた。ただ、この映画自体が成功するかどうかは、自分でもわかっていなかった。できがいい2回目の撮影分でさえ、プリミティブ(原始的)で生々しかったからね。そのせいでドキュメンタリーだとよく勘違いされた。レディ・ピンクのお母さんはFワードが何度も出てきてショックだったそうだ(笑)。

−−私はこの映画ではアートとメディア、パトロンの関係をそのまま観せて、それがいいのか悪いのかの判断を観客に委ねているところが好きです。サウンドトラックの話をしましょう。ブロンディの参加はどうやって決まったのでしょう?

チャーリー:デボラ・ハリーではなくて、(ブロンディのギターの)クリス・ステインがやったんだ。ファブ・ファイブ・フレディと仲が良かったからね。あの絆は強くて、ほかにもいろいろやっていたよ。“ラプチャー“もその流れで、あれが多くのアメリカ人にとってラップとの出会いだった。あれが1981年だね。

−−クルーを連れて来日した、1983年の日本での公開も大騒ぎだったと聞いています。その時の思い出を聞かせてください。

チャーリー:タモリのお昼の番組(『笑っていいとも』)に出演したり、大阪に行ったり、昼夜ともパフォーマンスしたり、すごく楽しかった。(カズ・)葛井に連れられて代々木公園にブーンボックス(カセットデッキ)を持って行ったんだ。ほかに踊っているのは、全身黒いレザーの1950年代風のロックンロールな人達と、きれいなカラフルな竹の子族がいておもしろかったよ。片方はすごく男性っぽくて、もう一方は女性的だったから。けんかになるかな、と思ったけど、そんなこともなくてブーンボックスの周りでロックステディ・クルーはブレイクダンスを披露して、ビジー・ビーはロックンローラーと記念撮影をしていた。見ものだったよ。

Photography Sho Kikuchi

映画プロデューサー。1973年にホイットニー美術館で行われていたアーティスト・プログラムに参加するためにニューヨークへと移住。1980年から、ファブ・ファイヴ・フレディとともに映画『ワイルド・スタイル』の撮影を開始。撮影中にタイムズ・スクエア付近をハイエイトで撮影した映像を集めた作品もリリースした。9月2日から『ワイルド・スタイル』40周年の特別上映がスタート。

■Wild Style

公開:9月2日〜

会場:ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿シネマカリテ他

時間:82分

公式サイト:https://synca.jp/wildstyle/#

Edit Jun Ashizawa(TOKION)