(左)菅野優香

カリフォルニア大学アーヴァイン校博士課程修了(視覚研究)。現在、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科博士後期課程教授。専門は映画・視覚文化研究、クィア・スタディーズ。

(右)長尾悠美

渋谷区松濤にあるセレクトブティック「Sister」代表。国内外から集めたデザイナーズブランド、ヴィンテージ、書籍や雑貨など豊富に扱う。映画やアートを通してフェミニズムやジェンダー問題へも関心を寄せ、自らも発信や企画を積極的に行っている。

セレクトブティック「Sister」の代表を務め、映画やアートにまつわる企画を積極的に行う長尾悠美をホスト役に、TOKIONが送る「女性」をテーマにした映画連載、Girls’ Film Fanclub。第2回目は、クィア映画理論の専門家である菅野優香を迎え、映画「キャロル」などの原作で知られるアメリカの小説家、パトリシア・ハイスミスの生涯に迫ったドキュメンタリー『パトリシア・ハイスミスに恋して』をテーマに語り合う。

同性愛が禁忌とされた冷戦下のアメリカで、レズビアンとしてのアイデンティティに葛藤し、心の穴を埋めるように幾多の恋人と関わりながら名作を生み出してきたパトリシア・ハイスミス。映画監督のアルフレッド・ヒッチコックやトッド・ヘインズを魅了した作家が赤裸々に綴り続けた日記を紐解くことで見えてくるものとは?対談の前編は菅野優香が提唱する「クィア・シネマ」というコンセプト、ハイスミスの代名詞となったリプリーというキャラクターと「ダブル・アイデンティティ」、そしてレズビアン・サブカルチャーとしての「ドラァグ」の実践について。

視点と手法としてのクィアシネマ

長尾: 2023年3月に倉敷芸術科学大学の川上幸之介先生の協力のもと、Sister主催でゲリラガールズの展覧会を開催したんですが、菅野優香先生は、そこで展示した10作品のテキストの翻訳を手掛けてくださっていて。その時からのご縁です。

菅野:そうですね。その時は直接はお会いできなかったのですが、私も長尾さんとはお話してみたかったので、今回こうしてお話しできて嬉しいです。

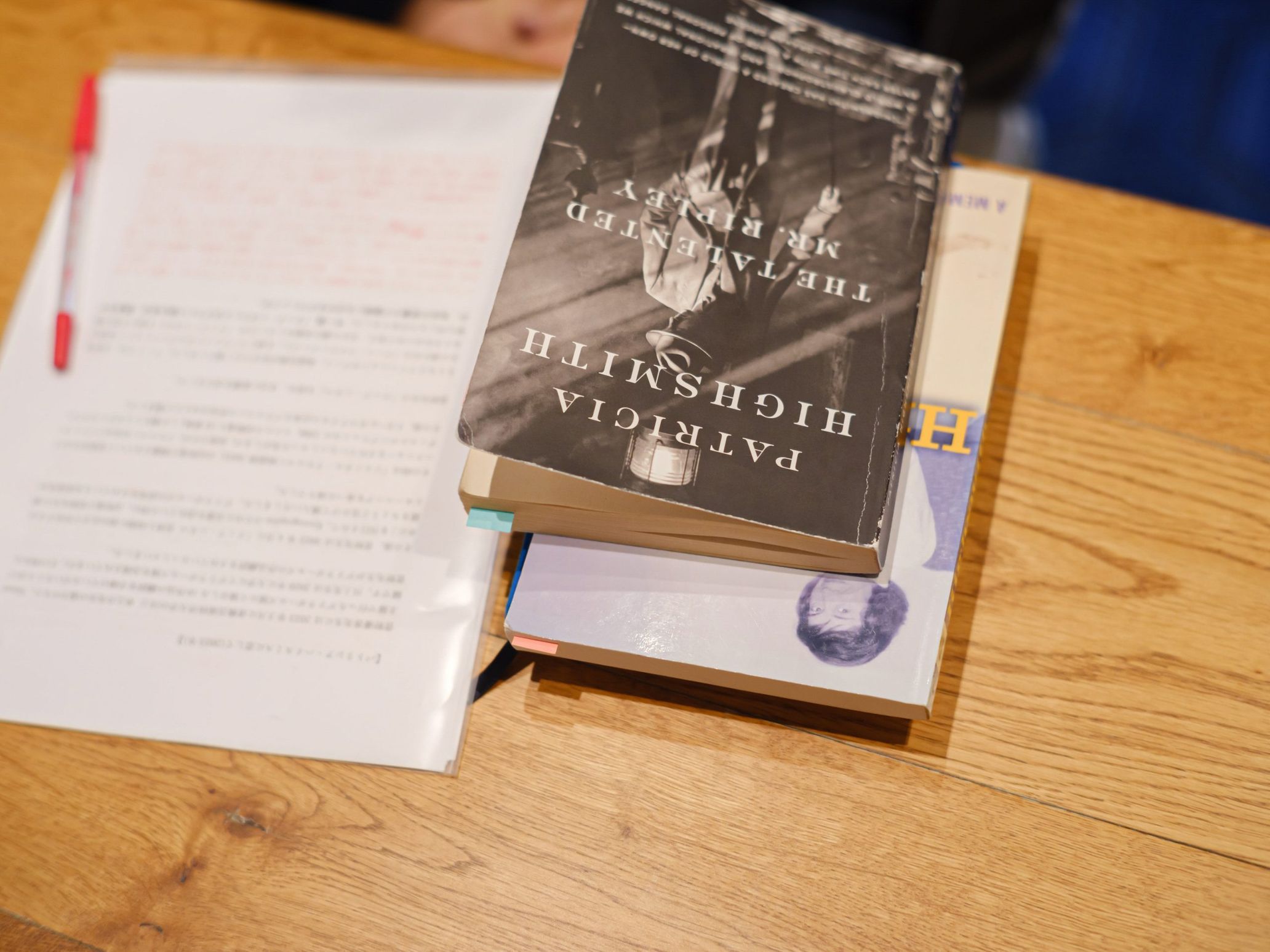

長尾:菅野先生は2023年4月に「クィア・シネマ -世界と時間に別の仕方で存在するために-」を刊行されています。私がたまたま京都を訪れた際に、出町座という映画館でこの書籍を見かけて購入し、読ませていただきました。個人的にこの本にはとても影響を受けまして、映画についての私の新たな視点を開いてくれたと思っています。今一度、「クィア・シネマ」とはどういうものの見方、概念なのか、先生の言葉でご説明いただけますか。

菅野:クィア・シネマを考える上では、当然ですが「クィア」とは何かということが大切になってきます。クィアは、良くも悪くもとらえどころがなくて、常に変化するものであり、少し専門的な言葉を使うとすれば「生成する」もの。LGBTQIA+の概念と重なる部分もあるけれども、クィアはより「視点」や「方法論」として考えることが多いです。

つまりクィアとは、ジェンダーやセクシュアリティに関する用語、カテゴリー、そして常識に対して、「それって本当なの?」と問い返すような視点であり、その常識が「間違っている」のであれば、それとは違う形をいかに見出せるかを探る方法論でもあると考えています。

その前提には、今の社会の状況が全くもって十分じゃないという認識があって、だからこそクィアは、変化すること自体、そして、もっと良いものになる可能性自体を表しているとも思っています。女性とは?男性とは?異性愛者とは?シスジェンダーとは?トランスジェンダーとは?そんなことを根本から問いつつ、異性愛規範、つまり人は異性愛であるべきだという考え方を問い直すことがクィアにとっては重要です。だからこそ、他者との親密な関係や欲望、あんなふうになりたいという強い思いを、映画を通して考えることがクィア・シネマにとって大切だと思っています。

長尾:なるほど。自分のことを少しお話しさせていただくと、私は地方出身で、文化に疎い家庭で育ったので、地元にいた頃は、まさにハリウッドを中心とした映画産業の中で作られた異性愛主義的なエンタメを消費してきたんです。ただそんな自分も、作品の中で常に男女のハッピーエンドが描かれることに対してどこか違和感を感じてきたのは事実で、上京してから知った様々な作品を通して、多様な世界観に触れて安心したような感覚になりました。そんな中、メジャーからマイナーまで様々な映画をクィアな視点で分析されている菅野先生の「クィア・シネマ」を読んだことで、また新たな方法で映画に向き合えると思えたんです。

菅野:映画は近代のテクノロジーとして発展してきた装置ですが、同時に、ジェンダーやセクシュアリティ、そして人種のテクノロジーとして発展してきた側面もあります。映画が生まれた当初から、近代家族や男女の恋愛など、常に異性愛的なモチーフが描かれてきましたし、観客はそれらを通して様々な規範を教えこまれてきました。それは今の時代でも言えることです。

ただ一方で、映画はそういった規範を転覆させる力も持っているんじゃないでしょうか。一見ヘテロセクシャルな恋愛を描いていたとしても、その中に実はクィアな瞬間や可能性が隠されていたりする。映画はそういうことができるメディアでもあります。長尾さんがおっしゃるように、主流映画にはジェンダー、セクシュアリティ、人種などに関する規範が詰め込まれているのも事実ですが、同時に、それらを転覆させ、組み替えることができるような要素も含まれていて。クィア・シネマという視点を通して映画を見ると、そういうものが見えてくる面白さもあります。

長尾:私も先生の本を手引きに、パトリシア・ハイスミス原作のヒッチコック映画「見知らぬ乗客」を改めて見たんですが、菅野先生が書かれているように、実は主流映画にも規範に抗うような瞬間が隠されているんだなと感じることができました。

「女性を愛する女性にとって最悪の時代」を生きたハイスミス

(C) RolfTietgens_CourtesyKeithDeLellis (C) EllenRifkinHill_CourtesySwissSocialArchives

(C) CourtesySwissLiteraryArchives

長尾:さて早速、今回のテーマである「パトリシア・ハイスミスに恋して」についてお話していきたいと思います。本作は、ハイスミスのパーソナルな日記を紐解く中で、ハイスミス個人と、作家としての彼女の姿が対比的に描かれています。ただ一方で、実はそれぞれの作品が彼女のパーソナルな部分ともリンクしていると感じさせられました。なんでも菅野先生はパトリシア・ハイスミスのファンでいらっしゃるとか。

菅野:好きすぎてあまり語ってきていないんですが、実は大ファンです。この映画も日本で配給が決まる前に見ていて。在外研究員として2018年から1年間ニューヨークに住んでいたんですが、その時にグリニッジ・ヴィレッジを含め、ハイスミスゆかりの場所や、作品の舞台になっているところなどを訪れて「ハイスミス詣(もうで)」をしていました(笑)映画のもとになった日記やノートをまとめた本も、その前に出版されていたジョーン・シェンカーやアンドリュー・ウィルソンの書いたハイスミスの伝記本も読みました。

長尾:そうだったんですね!お話をうかがうのが楽しみです。映画では、ハイスミスがレズビアンとしての自覚を持ちながらも時代の価値観に翻弄されて罪悪感を抱いていたこと、そして自身のアイデンティティをめぐって母との大きな確執を抱えてきたことが描かれています。そういった経験が作品にも大きな影響を与えているんでしょうか。冷戦の中、ラベンダーの恐怖*1が起こった当時のアメリカでは、同性愛者として創作すること自体が容易ではなかったんでしょうね。

菅野:ハイスミスは、作家であることとレズビアンであることが分かち難く結びついていた人だと思います。彼女は1921年生まれなので、冷戦が始まる頃(1940年代後半から50年代)に自分のアイデンティティを見出していったわけですが、「レズビアンの歴史」(筑摩書房 1996)の著者であるリリアン・フェダマンによれば、その時代は「女性を愛する女性にとって最悪の時代」だったと。レズビアンであることを絶対に隠さなきゃいけないような時代を、ハイスミスは生きていた。彼女自身も精神分析に通ったりして、異性愛者になろうと努力はしましたが、結局異性愛者にはなれませんでした。

そんなふうに時代の価値観に翻弄され、葛藤していたんですが、その反面で人種やジェンダーの規範を大いに内面化していた部分もあって。「リプリー」の中で主人公のトム・リプリーが思いを寄せる、青い目をした巻毛の裕福な青年・ディッキーの描写にも彼女のフェティシズムが色濃く表れていますし、彼女自身が私生活で好きになる人も、「見た目の良い」白人の女性たちがほとんどでした。ハイスミスはとても魅力的な作家である反面、人種主義や女性蔑視の傾向を持つ人でもあったんです。

長尾:映画の中にも、晩年は日記の中に人種差別的な言葉が目立ち始めたとありますね。若い頃から積み重なった葛藤や取り込んできた規範が、表面化したものとも言えるのかなと思いました。彼女はもともと南部の生まれで、そこからニューヨークに移りましたよね。映画の中では、幼少期のハイスミスが黒人の男の子と手を繋いでいたのを見た母親と祖母が激昂し、別の学校に転校させたというエピソードが紹介されていますが、そのような保守的で、人種差別的な母親と祖母の影響は大きかったんでしょうか。

菅野:そう思います。でもそれと同時に、家族や「生まれ」には還元できない彼女自身が培った人種主義的な考え方があるんじゃないかとも思うんです。教養のある家に生まれた人は別かもしれませんが、たいがい親に代表される「上の世代」というのは時代錯誤なことやトンチンカンなことを言うものじゃないですか。でもいくら親とは言え、おかしいと思うこともあるし、大人になったら、この人たちとは意見が違うなと線引きできるときがくると思うんです。

ハイスミスは思慮深いところもあるし、ヨーロッパに住んでアメリカを相対化させられる場所にいたわけですから、保守的な考え方から脱却することもできたはずだけど、それをしなかった。もちろん彼女の出自が無関係ではないにせよ、そうした価値観を持ち続けたのは、自分自身の責任とも言えるのではないかと思います。

「リプリー」とダブル・アイデンティティ

長尾:今のお話にも登場した「リプリー」は、彼女の代名詞となったキャラクターであり、ハイスミス自身の生き写しだとも語られていますね。先生はトム・リプリーというキャラクターをどう見られていますか?

菅野:私は文学の専門家じゃないので、あくまで1人の読者としての感想ですが、ハイスミスは「リプリー」という男性に同一化して初めて創造的に作品を作れたんじゃないかと思うところがあります。リプリーをはじめ、複雑で狂気すれすれとも言える魅力的な男性キャラクターに比べて、ハイスミスが描く女性は、人の体型を揶揄する意地悪なキャラクターや、自立していない面白みのないキャラクターが多いんです。それはハイスミスが内面化していたある種のミソジニー(女性嫌悪)の現れのようにも感じられて。実際に「女性は不完全な存在だ」という趣旨の発言もしていますし。

だから、自分自身が男性になること、リプリーになること、いわば「ダブル・アイデンティティ」というものに魅力を感じたんじゃないかと。「ダブル・アイデンティティ」はハイスミスを考える上でとても大事なテーマだと思っています。例えばリプリーがディッキーになりすますことだけでなく、長編第1作目の『見知らぬ乗客』でも、ガイとブルーノの「ダブル・アイデンティティ」が示唆されていたり。ハイスミス自身も長い間レズビアンであることと、作家であることの「ダブル・アイデンティティ」を保持していたのではないでしょうか。

また彼女は、英語の他にもフランス語やドイツ語、スペイン語を使って日記を書いていました。言語を切り替えることで、別の人になりきっていた側面もあるんじゃないかと思うんです。リプリーがディッキーになりすますように、ハイスミスもまたドイツ語やフランス語で日記を書いてドイツ人やフランス人になりすましたり。そういう普段からの「ダブル・アイデンティティ」の実践が、リプリーの着想に繋がったんじゃないかと想像しています。

長尾:それは面白いですね。女性たちが不自由な環境に置かれていたからこそ「もし自分が白人男性だったら」ということに憧れを強く抱き、男性キャラクターへの想像力が大いに働いたんでしょうか。そういう意味で、リプリーは彼女の理想や欲求が詰め込まれた存在なのかもしれませんね。

菅野:そうですね。彼女のどこかマスキュリンな装いは、そういう「男性」への憧れも関係していたのかなとも思います。

レズビアン・サブカルチャーと「ドラァグ」

長尾:マスキュリンな装いと言えば、モニーク・ビュフェ(ハイスミスの元恋人)は「ドラァグ」について映画の中で言及していました。レズビアン・バーを中心にして行われてきた「ドラァグ」は、男性的な服に身を包むだけでなく、男性役の人が皆の飲み代を奢ったりすることも含んでいるようですね。それは男性が伝統的に担うとされてきた社会的な役割を茶化しつつロールプレイすることで、固定化したアイデンティティやジェンダーロールを錯乱させるような面白い実践だと改めて感じました。

(C) RolfTietgens_CourtesyKeithDeLellis (C) EllenRifkinHill_CourtesySwissSocialArchives

(C) CourtesySwissLiteraryArchives

菅野:おっしゃる通りです。1950年代のニューヨークのレズビアン・バーはマフィアが仕切っているところが多く、出入りする人は労働者階級の人たちがほとんどでした。そこにあったのがブッチ/フェム文化*3でした。それは単に異性愛を模倣しているのではなく、それをパロディ化していて。本人たちは「私は、シスジェンダーのヘテロ男性よりも『男性』らしく振る舞うことができる」というプライドを持って大真面目に「ドラァグ」をしていたと思うんです。だからこそ、ブッチはたとえ一文なしだったとしても、メンツを保つために、パートナーからお金を借りて彼女の飲み代を出したりするような「男らしさ」を演じることもあったし、フェムの人たちは、男らしさをアピールしたいパートナーの気持ちを慮って、ブッチのそういう体面を守ってあげたり。ある意味、自分たちは男性とは同じ立場にいないことをわかっているから、彼女たちは異性愛的な役割分担をずらしながら行う。そういう文化を当時のレズビアンたちが発展させたのは、とても興味深いですよね。

長尾:そんなニューヨークのレズビアン・バーで知り合い、一時期生活を共にしていたのがこの映画でも登場するマリジェーン・ミーカーですね。彼女の言葉もまた、当時のレズビアン・コミュニティについて知る貴重な証言だと感じました。

(C) RolfTietgens_CourtesyKeithDeLellis (C) EllenRifkinHill_CourtesySwissSocialArchives

(C) CourtesySwissLiteraryArchives

菅野:ハイスミスはとにかくバーが好きだったようで(笑)マリジェーン・ミーカーと初めて出会った日も、グリニッジのエルズというバーに1人で繰り出して、ジンを飲んでいたそうです。

ハイスミスがクレア・モーガン名義で『The Price of Salt』(『キャロル』の原題)を発表した1952年に、マリジェーン・ミーカーも『Spring Fire』というレズビアン・パルプフィクション*2を代表する作品を発表してベストセラーになりました。ある意味では、レズビアンカルチャーにおいてはむしろハイスミスよりもミーカーの方が重要な存在と言ってもいいくらいで。ポリアモリーを自認していたハイスミスは、ミーカーと同棲していた期間も色んな人に会っていたみたいですけどね。

ハイスミスは次々に恋人を作るけれども、すぐに「執筆には孤独が必要」などと言って恋人の存在が疎ましくなる。彼女の日記では、いつも相手が悪いことになっているんですが、きっとそんなことはなくて(笑)惚れっぽくて最初は相手に熱を上げるけれど、結局小説を書くことが優先になって、そのために「ひとり」になりたいという身勝手な部分があって。すごく人間的とも言えますが。

長尾:作家としての彼女のイメージとのギャップがすごい(笑)そんなふうに数々の女性たちと恋愛関係にあったハイスミスですが、この連載でも前回取り上げたウルリケ・オッティンガー作品での出演で知られるタベア・ブルーメンシャインとも関係があったことにも驚きました。この出会いもレズビアン・バーのコミュニティが起点となっていたようですね。

菅野:そうですね。ドキュメンタリーの中で、タベアを主演にたてて「リプリー」の映画を撮る構想があったことが紹介されていましたが、ぜひ見てみたかったですよね。タベアはオッティンガーにとってもミューズでしたし、単に「美形」ということではなくて、内面もぶっ飛んでいたからこそ、女性作家たちの感性を刺激するものがあったんでしょうね。

(C) RolfTietgens_CourtesyKeithDeLellis (C) EllenRifkinHill_CourtesySwissSocialArchives

(C) CourtesySwissLiteraryArchives

——————————————————————————————-

*1 ラベンダーの恐怖:

20世紀半ばに同性愛者の大量解雇につながった、アメリカ政府内の同性愛者に対するモラル・パニック。マッカーシズムを背景に、ゲイやレズビアンは国家安全保障上のリスクや共産主義者のシンパであると言われ、彼らを国家公務員から排除しようという呼びかけにつながった。

*2 レズビアン・パルプフィクション:

レズビアンをテーマにした20世紀半ばのペーパーバック小説やパルプ雑誌を指す。1950年代から1960年代にかけてレズビアンのための、あるいはレズビアンにまつわる文学はほとんどなかったため、一般大衆(レズビアンであろうとなかろうと)がレズビアンとは何かを認識するための唯一の参考文献が、これらの本であったことも少なくなかった。

*3 ブッチ/フェム文化:

レズビアンのサブカルチャーで使用される用語で、男性的(ブッチ)または女性的(フェム)なアイデンティティとそれに関連する特徴、行動、スタイル、アイデンティティなどを認識するために使用される。

——————————————————————————————-

『パトリシア・ハイスミスに恋して』

監督・脚本:エヴァ・ヴィティヤ

ナレーション:グウェンドリン・クリスティー

出演:マリジェーン・ミーカー

モニーク・ビュフェ

タベア・ブルーメンシャイン

ジュディ・コーツ

コートニー・コーツ

ダン・コーツ

音楽:ノエル・アクショテ

演奏:ビル・フリゼール

メアリー・ハルヴォーソン

2022年/スイス、ドイツ/英語、ドイツ語、フランス語/88分/カラー・モノクロ/1.78:1/5.1ch

原題:Loving Highsmith

字幕:大西公子

後援:在日スイス大使館、

ドイツ連邦共和国大使館

配給:ミモザフィルムズ

© 2022 Ensemble Film / Lichtblick Film

【Web】https://mimosafilms.com/highsmith/

Photography Mika Hashimoto

Text / Edit Shinichiro Sato(TOKION)