(左)菅野優香

カリフォルニア大学アーヴァイン校博士課程修了(視覚研究)。現在、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科博士後期課程教授。専門は映画・視覚文化研究、クィア・スタディーズ。

(右)長尾悠美

渋谷区松濤にあるセレクトブティック「Sister」代表。国内外から集めたデザイナーズブランド、ヴィンテージ、書籍や雑貨など豊富に扱う。映画やアートを通してフェミニズムやジェンダー問題へも関心を寄せ、自らも発信や企画を積極的に行っている。

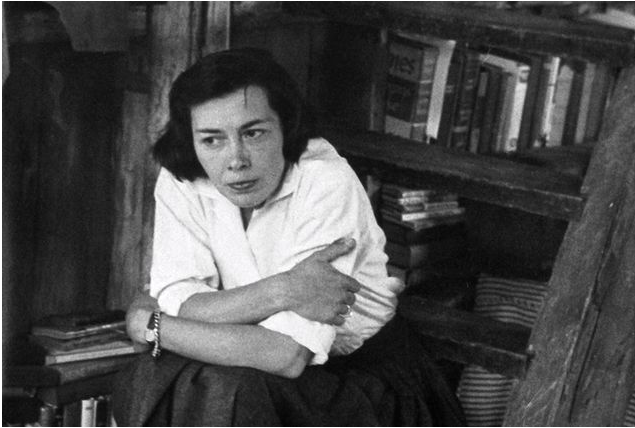

セレクトブティック「Sister」の代表を務め、映画やアートにまつわる企画を積極的に行う長尾悠美をホスト役に、TOKIONが送る「女性」をテーマにした映画連載、Girls’ Film Fanclub。第2回目は、クィア映画理論の専門家である菅野優香を迎え、映画「キャロル」などの原作で知られるアメリカの小説家、パトリシア・ハイスミスの生涯に迫ったドキュメンタリー『パトリシア・ハイスミスに恋して』をテーマに語り合う。

同性愛が禁忌とされた冷戦下のアメリカで、レズビアンとしてのアイデンティティに葛藤し、心の穴を埋めるように幾多の恋人と関わりながら名作を生み出してきたパトリシア・ハイスミス。映画監督のアルフレッド・ヒッチコックやトッド・ヘインズを魅了した作家が赤裸々に綴り続けた日記を紐解くことで見えてくるものとは?後編は、ハイスミスの人生と作品とをつなぐ日記、ハイスミスの人生をめぐる葛藤と恋、そしてハイスミスの代表作の一つ「キャロル」のエンディングから考える同性愛表象のあり方について。

実人生と作品の媒介としての日記

長尾:ハイスミスはレズビアン小説を「ガールズブック」と呼んでいたようですね。「ガールズブック/彼女は同性愛を実践せずにはいられない/これは彼女の青さと身勝手さ、理性主義の成熟を描いた物語だ」という日記の抜粋が印象的です。先生はハイスミスの日記を読まれているとのことですが、ハイスミスにとって日記とはどんな存在だったと思いますか?

菅野:ハイスミスは生涯日記を書いていて、彼女が亡くなった後はそれらがスイスの図書館に保管され、後に編纂されて本となり刊行されました。あくまでも推測ですが、ハイスミスはどこかで人に読まれることを想定して日記を書いていたんじゃないかと思うんです。映画の中ではミーカーが日記を盗み見したことが同棲解消の原因になったと語られていましたけど、絶対に見られたくないものなら、絶対見つからない場所に保管するとか、肌身離さず持ち歩くとかするんじゃないでしょうか。それに亡くなった後も他人に読まれたくないのであれば、生前に処分することもできます。実際にそういう人は結構いますから。ハイスミスは、急に亡くなったわけではないので、その選択肢もあったんじゃないかと。

長尾:見られることを想定して日記を書いていたのかもしれないという視点は興味深いです。確かに映画の中で紹介されていた日記の内容も、読み手を意識していたともとれる文学的な言い回しが多いですね。

菅野:ハイスミスの日記は、彼女のハチャメチャな人生と、それと対比的な彼女の作品とを媒介するものかなとも思います。ハイスミスは徹底的に作家としての生き方を貫いた人なので、日記を含めて自分の作品と考えていたところもあるんじゃないでしょうか。もちろん作品ほどの完成度があるわけじゃないし、書かれていることも二転三転するので、内容をどこまで真に受けていいのかもわからないんですが、それを含めて面白いなと。ハイスミスは他の人を日記から遠ざけるために最初のページに呪いをかけたりして(笑)、その中には創作の秘密があるように見せるわけですが、実際に中身を読んでもその実像は掴みづらいんです。

長尾:日記が残っていたおかげでこの映画が生まれ、結果的にハイスミス作品と出会い直すきっかけを広く提供してくれていますね。私も本作を観た後にハイスミス原作の映画をいくつか見直しましたが、その全てに彼女の人柄を感じ、さらに作品に対する愛おしさが増したように思います。同時に、そんなハイスミスがこの映画を見たらどう思ったのかとも想像してしまいました。ファンとしては嬉しいですが、きっとハイスミスは耐えられないのではないかと(笑)

(C) RolfTietgens_CourtesyKeithDeLellis (C) EllenRifkinHill_CourtesySwissSocialArchives

(C) CourtesySwissLiteraryArchives

菅野:本人がいたら毒づいていたでしょうね(笑)今回の映画に関しても、ハイスミスのファンからしたら彼女がタイプライターを打っている執筆中の姿を見られただけでも見た甲斐があるのでは。ミーカーが自伝のなかでハイスミスの家に誘われた時のことを回想しているんですが、彼女はベッドと机だけの、他には何もない部屋に住んでいたようです。それでどんなに急でも空きがあるとわかると、タイプライターだけ持って船に乗り込んで、ヨーロッパへと旅に出かけていた。中流階級的な快適な暮らしをしようという考えがあまりなかった人なんじゃないかなと思います。

長尾:それなのに晩年、スイスにあんな大きい要塞のようなお屋敷を建ててしまうなんて、やることが極端ですね(笑)

菅野:そうなんですよ。でも、あの家も建てた後すぐに後悔しているんですよね。もともと住んでいたフランスの家を買い戻そうとして結局失敗したり、スイスは寒いとか寂しいとか言ったりして。いつもどこか不満なんですよね。

「私が小説を書くのは生きられない人生の代わり」

長尾:ドキュメンタリーの終盤の彼女の日記からの「私が小説を書くのは生きられない人生の代わり。許されない人生の代わり」という言葉からは、非常に切ない想いを感じました。ハイスミスは1990年にクレア・モーガン名義ではなく、パトリシア・ハイスミス名義で「キャロル」を再刊行していますね。母との親子関係の解消や数々の恋愛を経て心境の変化があったんでしょうか。

菅野:ハイスミスの名前で『キャロル』を出したのは亡くなる5年前ですね。レズビアンということの葛藤をずっと抱えて、その罪悪感や挫折感がずっと拭えず、自分はまともじゃない、ダメな人間なんだという思いはずっともっていたんじゃないかなと思います。

(C) RolfTietgens_CourtesyKeithDeLellis (C) EllenRifkinHill_CourtesySwissSocialArchives

(C) CourtesySwissLiteraryArchives

長尾:たくさん恋愛をしてきたというのは、誰かに認めてもらいたいという意識もあったんでしょうか。

菅野:そうかもしれません。でも結局付き合いは長く続かないし、別れてしまってひとりになったらまた寂しくなってレズビアンバーに行って。その繰り返しだった。

長尾:ちなみに映画の中には、ハイスミスが40代の頃に逢瀬を重ねたイギリス人のキャロラインという、顔が明かされない女性も登場しますが、この方について先生はご存知ですか?

菅野:映画の中で顔が明かされず、謎めいた女性として描かれているので、見る側としてはハイスミスが生涯をかけて愛した特別な女性と思ってしまうんですけど、自伝を読む限り、そういう相手は何人かいたようです(笑)むしろハイスミスは恋をするといつも「この人しかいない!」と思っていたようなところもあって。タベア・ブルーメンシャインとの失恋の時も傷ついて執筆ができないという状態になっていましたからね。でも、「キャロル」の直接のモデルとなったキャサリンという女性や、タベアと並んで、彼女の創作や人生に大きな影響を与えた人物の1人なんだとは思います。

「キャロル」のエンディングと同性愛表象のあり方

長尾:映画「キャロル」の話題が出たので最後にお聞きしますが、「キャロル」は、書かれた時代にしては珍しく、同性愛がハッピーエンドで描かれていますよね。歴史的に見て、同性愛の表象をめぐっては、叶わぬ恋やそれによって引き起こされる悲劇を描く作品が多く作られてきました。それは現実に起きていることを告発し、批判する効果がある一方で、その表象によって同性愛=周縁/悲劇という結びつきがあまりにも強くなり、社会における異性愛中心の価値観を結果的に強化してきてしまった、とも言える気がします。近年はクィアやLGBTQIA+の方達をエンパワーするようなポジティブな作品もかなり増えていると思いますが、菅野先生は、今そして未来に向けた性的マイノリティの表象のあり方について、どのようにお考えですか?

菅野:私は悲劇的な関係性やうまくいかない関係性を描くことも全然ありだと思っています。クィア・シネマは、さまざまな欲望やどうにもならない関係性、そしてセクシャリティのおぞましさなど、直視したくないものも描くことができる。クィアであることやLGBTQIA+であることが何も障壁にもならない世界を描くことも、もちろん必要だとは思うんですが、全部がポジティブになればそれでいいとは思いません。生きていく中で経験する差別など、マイノリティの経験を赤裸々に描くことがあってもいい。あるものをない、そして辛いことを辛くないと言う必要はないと思うんです。

マリジェーン・ミーカーの「Spring Fire」が出版された1950年代〜60年代のアメリカは、同性愛は社会的に認められておらず、当事者は公的な仕事に就けないし、職場でバレたらクビになってしまう時代でした。そのため、その頃の作品は、当局による事実上の検閲と出版社の自主的検閲のため、悲劇で終わらせなければ出版さえできなかったという事情がありました。

「キャロル」のあのエンディングについても、ハイスミス自身が初めからハッピーエンドを書こうとしたのではなく、編集者からの提案を受けてあの形になったと書いてある本もあります。ただ、彼女は自分の意に反する意見を呑んで筋書きを変える作家ではないと思うので、良い編集者との出会いがあったんだろうなと想像します。あのエンディングは素晴らしいので、結果的にああなってよかったと思っています。

長尾:それこそ前回取り上げたウルリケ・オッティンガーも、現実に起きていることから目を背けてはいけないという問題意識のもと、それらを皮肉やユーモアなどに包みながら描いていましたね。

菅野:そうですね。悲劇を描くとしても、それをどう批評的に描くかが重要ではないでしょうか。例えば性的マイノリティが死んでしまうエンディングを描くとしても、それを単に避けられない運命として描くのではなくて、「こういう現実ってどうなの?」と観客に投げかけるような批評的な視点を持って表現する。それがあれば死を描くことにも意味があるのではないかと思います。

長尾:ここ数年色々な映画を見てきて、見る側に解釈を委ねるようなエンディングを描く監督が多いなと感じますね。見た人によって受け止め方が割れるような作品がたくさんあるなって。自分自身も、そういうものに対してどう思ったかを人と共有したりすることが大切なんじゃないかなと思います。

菅野:「キャロル」についても、ハッピーエンドっぽく終わりはするけれど、若干どうなるかわからない部分もありますよね。「この2人、本当にうまくやっていけるのかな」と心配になったりもしますし(笑)

それに加えて1つ思うのは、映画ってエンディングで語られる傾向にあるんですけど、その他にも強烈な印象を残すシーンってあるじゃないですか。そういう部分に注目するのも面白い。だからこそ、エンディングと同じくらい1シーンずつの強度も大事なんです。これはクィア・シネマに限った話ではなく、映画全般に言えることだとは思いますが。ただ冒頭で話したように、「生成すること」や「変化すること」がクィアの特徴でもあるし、カチッと決まり切ったものに対する抵抗としての「クィア」の側面を考えると、映画の中盤でグチャッとしたカオスが生まれるような作品もそれはそれで面白い映画のあり方だと思いますね。

長尾:なるほど。それも「クィア・シネマ」の一つのあり方ということですね。今回は菅野先生のハイスミス愛に溢れた興味深いお話をたくさん聞かせていただき、本当に嬉しかったです。このような素晴らしい機会をありがとうございました!

『パトリシア・ハイスミスに恋して』

監督・脚本:エヴァ・ヴィティヤ

ナレーション:グウェンドリン・クリスティー

出演:マリジェーン・ミーカー

モニーク・ビュフェ

タベア・ブルーメンシャイン

ジュディ・コーツ

コートニー・コーツ

ダン・コーツ

音楽:ノエル・アクショテ

演奏:ビル・フリゼール

メアリー・ハルヴォーソン

2022年/スイス、ドイツ/英語、ドイツ語、フランス語/88分/カラー・モノクロ/1.78:1/5.1ch

原題:Loving Highsmith

字幕:大西公子

後援:在日スイス大使館、

ドイツ連邦共和国大使館

配給:ミモザフィルムズ

© 2022 Ensemble Film / Lichtblick Film

【Web】https://mimosafilms.com/highsmith/

Photography Mika Hashimoto

Text / Edit Shinichiro Sato(TOKION)