清水知子(左)

愛知県生まれ。現在、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科准教授。専門は文化理論、メディア文化論。著書に『文化と暴力―揺曳するユニオンジャック』(月曜社)、『ディズニーと動物―王国の魔法をとく』(筑摩選書)、共訳書にジュディス・バトラー『アセンブリ——行為遂行性・複数性・政治』(青土社)、『非暴力の力』(青土社)、アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート『叛逆』(NHK出版)、デイヴィッド・ライアン『9・11以後の監視』(明石書店)他。

長尾悠美(右)

渋谷区松濤にあるセレクトブティック「Sister」代表。国内外から集めたデザイナーズブランド、ヴィンテージ、書籍や雑貨など豊富に扱う。映画やアート作品を通してフェミニズムやジェンダー問題へも関心を寄せ、自らも発信や企画を積極的に行っている。

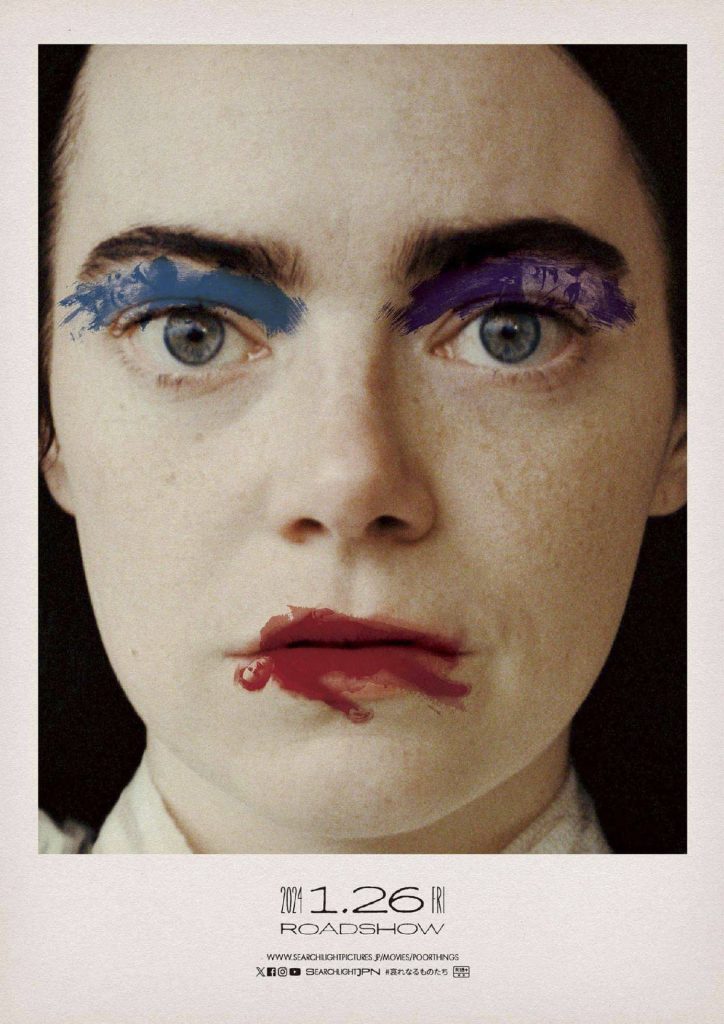

渋谷区松濤のセレクトショップ「Sister」の長尾悠美をホスト役に、ゲストとともに女性をテーマにした映画を語り合うTOKIONの映画連載、Girls’ Film Fanclub。第3回は、メディア文化論の専門家、清水知子(東京藝術大学准教授)を迎え、昨年のベネチア映画祭で金獅子賞を受賞、本年のアカデミー賞にも11部門ノミネートする話題作『哀れなるものたち』を取り上げる。

イギリス・スコットランド出身の小説家、アラスター・グレイの同名小説を下敷きに、『ロブスター』や『聖なる鹿殺し』、『女王陛下のお気に入り』などの個性的な作品で知られるギリシャの奇才、ヨルゴス・ランティモス監督の大胆なアレンジによって製作された映画『哀れなるものたち』。前作『女王陛下のお気に入り』でタッグを組んだ俳優エマ・ストーンが、プロデューサーと主演を務めている。

対談前編では、ファンタジー作品を中心に表象文化を研究してきた清水知子とともに、物語の展開を追いながら、主人公ベラとゴッドウィンとの擬似的な父子関係、ダンカンの「有害な男性性」、そして知性とジェンダーをめぐる問題にフォーカスしてきた。後編は、ベラのファッションを含めた視覚表現、セックスワークと女性の身体の権利をめぐる問題、対比的に描かれる「殺す権力」と「生かす権力」、そして本当に「哀れなるもの」とはいったい誰かを考えていく。

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

※以下の文中には映画のストーリーに関する記述が含まれます。

変化を可視化するファッション

長尾:ここで衣装について少し触れたいんですが、屋敷の中では身の回りのお世話をしていたプリム夫人が選んだ肌着やネグリジェのようなものを着ていたベラが、リスボン編では、クローゼットから選んできた服を使って、自分なりのコーディネートで服を着ていました。そのスタイルは既存のファッションの枠におさまならい奇天烈さとかわいらしさがあって、とっても魅力的です。

一方で、貧困の問題を目の当たりにするアレクサンドリアのシーンでは、ベラを含む船上の人々は白い服を身につけています。衣装を担当したホリー・ワディントンによると、ベラはこのシーンでは劇中で最もフォーマルなドレスを着ているそうです。そこには、ベラの上流階級的なバックグラウンドを強調することで、貧困にあえぐ人たちとの視覚的な対比を作り出すという意図があったようで、視覚を通してメッセージを伝えられる映画ならではの演出だなと感じました。

清水:確かに、それぞれのシーンのファッションがベラ自身の変化を可視化していますね。視覚的な効果でいうと、魚眼レンズによって普通とは少し異なる視覚が引き出されている箇所も気になりましたし、時空間もどこかSF的でしたよね。

長尾:そうですね。基本的な時代設定は18世紀後半から19世紀にありながら、現在とも未来とも錯覚させられるような瞬間が散りばめられているので、劇中で起きていることは、いつの時代も起きてきた/起こりうることなんだと思わせられた気がします。

清水:ええ。そういう意味でこの作品はサイエンス・フィクションでもあり、こういう未来もありえるかもしれないという思索を含んだスペキュラティブ・フィクションでもあるなと思いました。

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

自分の身体の権利を取り戻すこと

長尾:さて、一文無しとなったベラとダンカンはパリで途方に暮れ、ベラは売春宿で働くことを決めます。売春宿のマダム・スワイニーを演じるのは、数々の映画での魔女役で知られるキャスリン・ハンター。エマ・ストーンはパンフレットの中で「スワイニーの売春宿で働くことはベラにとっては明らかに仕事です」と書いていますが、売春宿で働くことを選択したベラをダンカンはひどく罵ります。一方でベラは、男性客の自分本位なセックスや振る舞いに不快感を抱き、女性から男性客を選ぶことなどを提案しますが、取り合ってもらえません。そんななかでベラは女性たちを商品として所有しコントロールしようとするマダム・スワイニーに対しても疑問を抱きはじめます。このパリで一連のシーンでは、セックスワークにまつわるスティグマや、女性のからだの自己決定権が問われていく場面かと思います。先生はこのあたりどう受け止められましたか?

清水:ここも興味深いところですよね。ベラが売春宿で働くのは経済的に自立するためでしたが、支配欲の強いダンカンにとっては耐えがたいことで、彼はパリでどんどん惨めになっていきます。パリでの一連のシーンは、セックスワークを労働と考えたとき、その仕事が誰にとって何を意味しているのかという点について再考させる場面でもあります。女性が男性客を選ぶというベラの提案も、他者の性的欲望の対象として消費されるモノではなく、搾取や暴力に陥りやすい労働環境そのものを問う試みにも見えますし、自分の身体の権利を取り戻す言動としてとらえることもできますよね。

さきほど魔女の話題を出しましたが、このシーンで同時に思い出したのは、かつて自分で身体、生殖をコントロールしようとした女性が魔女扱いされていたことです。シルヴィア・フェデリーチェが『キャリバンと魔女』で論じているように、16、17世紀、魔女狩りは資本主義と時を同じくして登場しました。そして資本主義の進展とともに、女性は二つのタイプに分断されていくことになります。家庭の規範に従属して生殖し、再生産労働に従事する「正しい」セクシュアリティを担う女と、家の外で男の快楽に携わる女。つまり、「家庭の天使」と「堕落した女」です。ベラの身体にはそんなふうに男性の視点を通して社会的に意味づけられ、分断されてきた女たちの歴史が刻印されており、にも関わらず、そうしたステレオタイプを覆し転化していく存在だと言えるかもしれません。

長尾:なるほど。とても興味深いです。パリでの生活は、将来への決意も含めて、ベラの中で確固たる考えが作られていくプロセスにも感じられましたね。

「殺す権力」と「生かす権力」

長尾:ゴッドウィン・バグスターの体調悪化を機に家に戻ったベラは、売春宿で働いていた自身を尊重しようとするマックス・マッキャンドレスの誠実さに触れ、あらためて彼と結婚する気持ちを固めました。しかしそこで、ベラの生前の夫であり、独占欲の強い軍人でPTSDを抱えるアルフィー・ブレシントンが登場します。ブレシントンは、女性のことを「領土」と呼んだり、ベラに割礼をしようと画策したりします。彼は、ダンカンとは別のタイプの有害な男らしさを体現しているとも言え、ダンカン、ブレシントン、マッキャンドレスという全くタイプの異なる3人の男性の対比が印象的です。

物語の終盤、ブレシントンとの関係に決着をつけたベラは自分の夢を叶えようと思いを新たにします。ベラを含む女性たちが、ゴッドウィンが好きだったマティーニを飲みながら庭園で平穏な時間を過ごす、ある意味で理想郷のような世界が提示されて物語は幕を閉じます。終盤は急展開でどんどん物語が動いていきますが、先生は特に気になったシーンはありましたか?

清水:何より衝撃を受けたのは、最後の展開ですね。ベラの生前の夫ブレシントンが出現し、ベラは暴力性に満ちた彼を殺すことなく、改心させるでもなく、山羊に「進化」させますよね。つまり、殺すことなく、生かすことを選択する。ブレシントンが体現していた古典的な「殺す権力」ではなく、従属者たちを「生かす権力」によって統治する生の管理の仕方を選択しているようにも思いました。ただ、このやり方が良い方向に向かっていくのかは未知数で、不気味さと怖さも感じさせるんですが(笑)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

清水:山羊といえば、以前アーティストの百瀬文さんから興味深いお話を聞きました。第一次世界大戦の頃、イギリス海軍が日本海軍に性欲処理用として大量の山羊をプレゼントし、その意味が理解できなかった日本海軍は食糧として殺して食べてしまったという、嘘か真か謎とされる逸話です。ブレシントンが女性や動物を所有物のように扱い、恐怖によってコントロールしようと考えていたとすると、その彼が、こうした歴史をもつ山羊とのキメラになり、女たちに飼われる光景は、「有害な男らしさ」の顛末として、二重に強烈な皮肉が効いているように思いました。

それから、女性を領土と並べて語るブレシントンの発言で思い出したのは、アルゼンチンの政治思想家でフェミニズム活動家でもあるべロニカ・ガーゴの議論です。ラテンアメリカのフェミニストたちは、土地を採掘して資源と富を手に入れ、家父長的な方法で拡大してきた植民地主義を踏まえて、女性や女性化されてきた身体に対する暴力と領土における強奪の問題を重ねて論じてきたんです。

本当に「哀れなるもの」とは?

長尾:なるほど。それを考えると軍人のブレシントンが女性と領土を並べて語ることの意味があらためて見えてきますね。これまで映画のディテールについて色々とお話をうかがってきましたが、最後に、あらためて「POOR THINGS=哀れなるものたち」とは誰、もしくは何を指しているんでしょうか?

わたしは映画を見ていくなかで、具体的な登場人物を指しているというよりもむしろ、物語に出てくる女性蔑視やスティグマ、権力、支配、戦争など、そういったもの一つ一つに対して「哀れ」という言葉を使っているのかなと感じました。先生はどうお考えですか?

清水:映画を通して、「哀れなるものたち」はとても重層的に描き出されているように思います。もしかしたら、自ら命を絶った身体に胎児の脳を移植され蘇生した生命を、哀れな怪物のように感じる人もいるかもしれません。けれども、本作では、ベラは不公正な世界を知り、社会の「良識」に追従することなく、それが隠しもつバイヤスに反旗を翻して自分の人生を築いていきますよね。ベラやマーサの強さと対比されることで、富と社会的地位を手にし、女をコントロールしよう、あるいはコントロールできると思い込んでいる者たちこそが、現実が見えていない「哀れなるものたち」として浮き彫りになる物語でもあるように感じました。だからこそ、死体から蘇生した女たちのみならず、マッドサイエンティストとその家に共存するキメラな動物たちが集う最後の光景が、爽快かつ滑稽な風刺として機能してくるのではないでしょうか。

このユートピア的光景は、ある種、脱「人間」中心主義からなる世界のヴィジョンを示唆しているように感じ、ダナ・ハラウェイのサイボーグをめぐる議論を思い出しました。ハラウェイは、サイボーグが部分性、アイロニー、緊密さ、邪悪さと深く関係し、そして、生命があるか否か、人間か、動物か、植物か、機械かにかかわらず私たちすべてをコミュニケーション・システムとして考えるような「共通の存在論」を構想しています。サイボーグは、軍事計画の一部であると同時に、複雑なかたちで女性的でもあり、「レジスタンスの行為」でもあります。とはいえ、何より興味深いのは、サイボーグが非嫡出子で、権力を持った家父長的な父親が不要であるということです。最後の光景には家父長的な構造には還元しえない新たな親密圏とも言えるコミュニティが描かれているように思えました。

科学者の研究の一環として生み出されたベラは、自分の意思で身体を獲得したわけではありません。ですが、その身体には母に象徴される女たちの傷が刻印されています。ベラが生きていく過程で仲間になっていく存在もキメラなど、純血性とは無縁に存在するものたちでした。そう考えると、「人間」が歩んできた「成長」とは、「進歩」とは、「良識」とは何か。そう問い直すことなく、既存の社会に追従してきた「人間」そのものがどこか「哀れ」でもあり、だからこそ、矛盾した世界をたくましく生き抜き、新たなビジョンを見せてくれるベラに惹かれずにはいられないのかなと思いました。

TOKION編集部・佐藤:物語を通して、ベラの生き様そのものが、フェミニストの視点から近代から現代までの思想の歴史をなぞっているようにも感じました。船の上で19世紀に活躍したエマーソンやゲーテを学んだベラは、そこで啓蒙主義やモダニズム的な哲学に触れ、学ぶこと自体に目覚めます。ただそれらの本を読むベラは、すでにその男性中心的な思想に疑問を抱いてもいました。そのあと社会主義や共産主義に触れ、パリでは女性の性の快楽を能動的に捉え直そうと、男根中心主義に抗うラディカル・フェミニスト的な思想を経験を通して身につけていく。そして最終的には、ゴッドウィンが遺した屋敷で、ポスト・ヒューマニズム(脱人間中心主義)を体現するようなコミュニティを形成しています。それはまるで、ベラの人生を通じてフェミニズム的な思想の変遷を見せられているように感じました。

清水:確かにそうですね。本当にいろんなメッセージを受け取ることができるので、一度見ただけではいろいろなポイントを見落としてしまいそうです。「哀れなるもの」は、規範に囚われ、自分自身で思考する自由を手放してしまった人間の存在を示唆しているようにも思え、だとしたら、本作は「人間」をめぐる境界や「人間」の哀れさを問う映画でもあったのかな、と感じました。

長尾:なるほど。わたしは、本作を通じて改めてたくさんの気づきを得ることができました。今回は有意義なお話をたくさん聞かせていただき、本当にありがとうございました!

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

■『哀れなるものたち』

監督:ヨルゴス・ランティモス

原作:「哀れなるものたち」

アラスター・グレイ著(ハヤカワepi文庫)

脚本:トニー・マクナマラ

製作:エド・ギニー p.g.a.

: アンドリュー・ロウ p.g.a.

: ヨルゴス・ランティモス p.g.a.

: エマ・ストーンp.g.a.

撮影監督:ロビー・ライアン BSC, ISC

プロダクション・デザイン:ジェームズ・プライス

: ショーナ・ヒース

衣裳デザイン:ホリー・ワディントン

ヘアメイクアップ&補綴デザイン:ナディア・ステイシー

音楽:ジャースキン・フェンドリックス

サウンド・デザイン:ジョニー・バーン

編集:ヨルゴス・モヴロプサリディス ACE

セット装飾:ジュジャ・ミハレク

原題:POOR THINGS

2023年度作品 / イギリス映画 / 白黒&カラー

ビスタサイズ / R18+

上映時間:2時間22分

字幕翻訳:松浦美奈

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Photography Mika Hashimoto

Text & Edit Shinichiro Sato(TOKION)