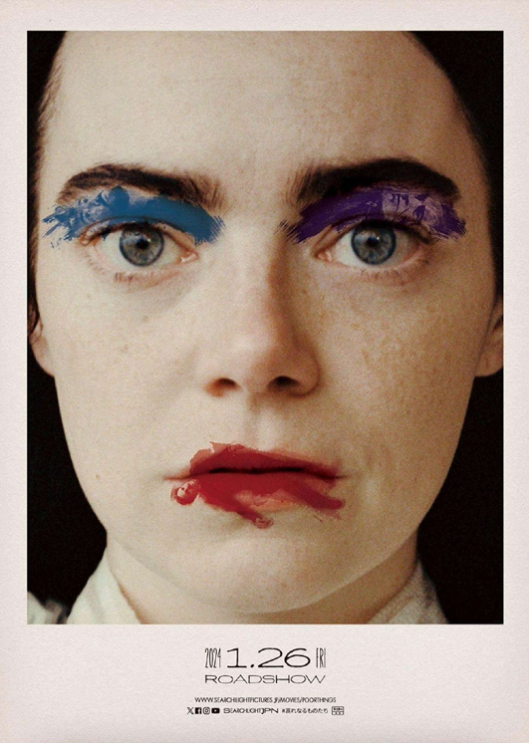

清水知子(左)

愛知県生まれ。現在、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科准教授。専門は文化理論、メディア文化論。著書に『文化と暴力―揺曳するユニオンジャック』(月曜社)、『ディズニーと動物―王国の魔法をとく』(筑摩選書)、共訳書にジュディス・バトラー『アセンブリ——行為遂行性・複数性・政治』(青土社)、『非暴力の力』(青土社)、アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート『叛逆』(NHK出版)、デイヴィッド・ライアン『9・11以後の監視』(明石書店)他。

長尾悠美(右)

渋谷区松濤にあるセレクトブティック「Sister」代表。国内外から集めたデザイナーズブランド、ヴィンテージ、書籍や雑貨など豊富に扱う。映画やアート作品を通してフェミニズムやジェンダー問題へも関心を寄せ、自らも発信や企画を積極的に行っている。

渋谷区松濤のセレクトショップ「Sister」の長尾悠美をホスト役に、ゲストとともに女性をテーマにした映画を語り合うTOKIONの映画連載、Girls’ Film Fanclub。第3回は、メディア文化論の専門家、清水知子(東京藝術大学准教授)を迎え、昨年のベネチア映画祭で金獅子賞を受賞、本年のアカデミー賞にも11部門ノミネートする話題作、『哀れなるものたち』を取り上げる。

『哀れなるものたち』は、イギリス・スコットランド出身の小説家、アラスター・グレイの同名小説を下敷きに、『ロブスター』や『聖なる鹿殺し』、『女王陛下のお気に入り』などの個性的な作品で知られるギリシャの奇才、ヨルゴス・ランティモス監督が大胆にアレンジを加えたS Fファンタジー映画だ。前作『女王陛下のお気に入り』でタッグを組んだ俳優エマ・ストーンが、プロデューサーと主演を務める。

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

脚本は、『女王陛下のお気に入り』でアカデミー賞にもノミネートしたトニー・マクナマラ。撮影監督は、マイク・ミルズ監督の『カモン・カモン』でも撮影を担当したロビー・ライアン。プロダクション・デザインは、ジェームズ・プライス、そして写真家のティム・ウォーカーとのコラボレーションで知られるショーナ・ヒースが手掛ける。独創的なベラの衣装は『戦火の馬』や『レディ・マクベス』を手がけたホリー・ワディントンが担当した。

ファンタジー作品を中心に表象分析を行ってきた清水知子は、この奇妙な魅力に満ちた傑作をどう見たのか。Sisterの長尾とともに、『哀れなるものたち』が今の時代を生きるわたしたちに投げかけるメッセージについて考え、語り合う。前編は、物語の展開に沿いつつ、ベラとゴッドウィンとの擬似的な父子関係、ダンカンの「有害な男性性」、そして知性とジェンダーをめぐる問題にフォーカスする。

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

※以下の文中には映画のストーリーに関する記述が含まれます。

ひとりの女性の成長物語として

長尾悠美(以下、長尾):まず、初見の衝撃が凄かったですね。わたしは原作を知らずに映画を見ましたが、ストーリーのインパクトもさることながら、魅力的な視覚表現にも圧倒され、興奮している間に2時間半が経ってしまっていたと言うのが正直なところでした。

ヨルゴス・ランティモス監督はかなり前から映画化を見越して原作者のアラスター・グレイを訪ねていたそうで、主演兼プロデューサーを務めたエマ・ストーンとも2018年の『女王陛下のお気に入り』の撮影時から話し合いを重ねてきたようです。この映画にかけるランティモスの熱意がうかがえますね。

わたしはこの映画を見ているとき、ボーヴォワールの「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」という言葉を思い出したんですよね。映画は2度見ましたし、原作も早速読みました。もっと掘り下げたい作品ですね。ヨルゴス・ランティモス作品ではこれまでも登場人物同士の関係値を示すものとして、セックスや性描写がよく描かれてきたように思いますが、本作は特にセクシュアリティに関する問題提起が大きく取り上げられていると感じました。先生はこの映画について全体的にどんな印象を持たれましたか?

清水知子(以下、清水):わたしも2時間半あっという間でした。映画を通して、「良識ある社会」を内側から食い破っていくようなグロテスクな生命力を感じました。何よりラストが衝撃で、圧巻の風刺喜劇になっているなと思いました。ベラは、自殺した母の身体に新生児の脳を移植されて蘇生したキメラ的な怪物として誕生しますが、それはまた、母と胎児、死と生からなるハイブリッドな存在でもあります。

一見すると、成熟した男たちとは対照的に、ベラは感情を抑制できない「野蛮」で未熟な存在として描かれているように見えます。そして皮肉にも子どものまま大人の身体をもつという矛盾ゆえに、逆に先入観にとらわれず大胆な冒険心と好奇心によって自由と知性を獲得する。それによって従来の父権的な神話を解体し、社会の構造的な差別や偏見を脱臼させることができているかのように感じました。

長尾:なるほど。わたしは、天才外科医ゴッドウィン・バグスターによって一度死を選んだ女性を蘇生させるという突飛な発想に序盤は少々戸惑いました。まず、ゴッドウィンのいでたちそのものがフランケンシュタインを彷彿とさせますね。『哀れなるものたち』の原作者のアラスター・グレイは、明確に『フランケンシュタイン』をモデルとしてストーリーを展開させていて、ゴッドウィンという名前も、『フランケンシュタイン』の作者であるメアリー・シェリーの父でアナキストだったウィリアム・ゴドウィンからとられています。(メアリーの母はフェミニストの先駆者とも呼ばれるメアリー・ウルストンクラフト。)

そんな両親の思想を受け継いだメアリーによる『フランケンシュタイン』は「男性が科学の力をかりて生命を再生・創造するとどうなるのか」といった問題提起を持って、しばしばフェミニズム小説として取り上げられています。わたしは、『哀れなるものたち』を社会の抑圧や偏見に縛られない女性がどのように生きていくのかというフェミニズム的な物語であるとともに、有害な男らしさに対する痛烈な皮肉や批判を描いた作品として受けとりました。先生は、コロナ禍を経て、このような原作が映画化される意義についてはどうお考えですか?

清水:そうですね。原作では様々な視点から描かれていましたが、映画ではベラを軸に彼女の冒険物語、ある種のビルドゥングスロマン*1として再構成されています。とはいえ、男性を主人公にしたものとは展開が異なりますよね。それによって、社会的制圧から解放された生き方、有害な男らしさへの皮肉や喜劇風刺がより鮮明に浮かび上がっているように思いました。

*1 ビルドゥングスロマン:ドイツ語のBildungsroman。主人公がさまざまな体験を通して内面的に成長していく過程を描く物語。教養小説、自己形成小説とも訳される。

長尾:脚本のトニー・マクナマラも、映画化にあたり、この作品をベラの青春物語として描くと決めていたと話していますね。

清水:そのようですね。メアリー・シェリーによる『フランケンシュタイン』のアダプテーションはいくつもありますが、本作は生命の創造と怪物をめぐる物語としてだけでなく、怪物とその創造者のイメージをどう描き出すかをめぐる物語でもあると思います。メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』のような悲劇的な結末でもなく、アフマド・サワダーウィーの『バグダードのフランケンシュタイン』のように、複数の遺体の残骸から生み出された自らに死をもたらした者たちに復讐を遂げようとするのでもなく、女性の生/性に対する社会的通念にとらわれずに、前向きに世界を切り開いていく。そんなところが、21世紀らしい新しい怪物譚だなと感じました。

長尾:自分の意思で蘇ったわけではないのに、ベラはとにかくいろんなものを貪欲に吸収して、自分の人生を生きていますもんね。

清水:それから、この映画は、科学、医学とジェンダーをめぐるポリティクスについても多くの示唆を与えてくれます。ヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが組んだ前回作『女王陛下のお気に入り』の中で、エマ演じるアビゲイルが痛風をわずらう女王を薬草で手当てするシーンがありますよね。ああいった行為は、男性の医師がメスなどを使って行ってきた医療行為とは違う、ある種の「魔女的」な医療であり、西欧の医学の歴史の中でどんどん周縁化され、排除されてきた知恵でもあります。科学技術史を研究するロンダ・シービンガーが『植物と帝国』という本の中でも書いているように、西欧の医学の知識そのものがジェンダー化されて形成されてきた中で、女性の身体はつねに対象化/客体化されてきました。つまり女性は、おもに医療を受ける側や研究の対象としてとらえられてきたわけです。そう考えると、最後にベラ自身が医者になるという選択をするのも見逃せないポイントですね。あの時代に医者になるというベラの選択肢は、そうした身体のポリティクスへの参入としてとらえることもできるように思います。

ゴッドとベラの特異な父子関係

長尾:物語の序盤、ゴッドウィン・バグスターは自らが創造したベラに父権的に接しますよね。キメラ的に作られた風変わりな生き物たちに囲まれたバグスター邸で暮らしのシーンは閉鎖的でモノクロで描かれているのが印象的です。

そこに助手のマックス・マッキャンドレスが登場し、ベラ自身がセクシュアリティに目覚めていきます。ちなみにベラが自慰行為を試す時に使うのはキリスト教的に見ても象徴的な果実である「林檎」でしたね。そんなベラの奔放さを押さえつけようとしていたゴッドウィンも、徐々に彼女の意志を尊重するようになりました。

科学者と実験体だったゴッドウィンとベラの関係性が、本当の親子のような特別な関係性へと変化し、その関係性を通してお互いが成長していくようにも思いました。また、この父子のような関係性はゴッドウィンが性的に不能であることも大きく関係しているのかなと思います。この序盤のシーンを清水先生はどのようにご覧になられましたか?

清水:父子の関係性という点では、ゴッドウィンもまた父親の実験体であり、ある意味、虐待されたサバイバーですよね。彼が性を剥奪され、欲望をコントロールされた存在だったことは重要だと思います。また「フランケンシュタイン」を想起させる怪物的な存在であるゴッドウィンは、ベラに「ゴッド」と呼ばれていますね。そのことを考えてみても、旧来の価値観とは異なるポスト・キリスト教的な生命観からベラが生み出されているように感じました。

またゴドウィンの特殊メイクとしてフランシス・ベーコンの絵が参照されたといわれていて、これもおもしろいなと思いました。ベーコンの描く人間像は、不穏で、歪められ、大きな口を開けて叫ぶ奇怪さを伴うことで、人間存在の残酷さと不安を描き出したことでも知られています。

長尾:言われてみれば確かにフランシス・ベーコン的な見た目ですね。屋敷の中のシーンで言うと、個人的にはベラが「チー」と言って廊下でおしっこを漏らすシーンは、ベラの幼児的な無防備さを映画的に表現しているようで印象に残っています。

清水:そうですね。ゴッドウィンは、そんな無防備なベラを『マイ・フェア・レディ』のように育てることもできたかもしれないし、家に閉じ込めたままにすることも、あるいは性的に搾取することさえできたかもしれない。最初は実験体として慎重に彼女を観察し、言動を記録させながらも、次第に彼女の欲望と意志を尊重していくようになる姿は、軍国主義や家父長制資本主義を具現化する「父」とは異なりますよね。

長尾:わたしもゴッドウィンとベラが添い寝をするシーンを見て、きっとベラを性愛の対象にしているんだろうなと予想をしましたが、それがいい意味で裏切られて安心しました。自身も幼少期のトラウマを抱えるゴッドウィンが、ベラを一個人として尊重し、自分の父とはうまく築けなかったような温かい関係性を築いていくのを見られたのは良かったです。

清水:そうですね。その一方でベラの婚約者となったマックスも、ダンカンや終盤に出てくるベラの生前の夫、ブレシントンとは対照的に、ベラの精神と肉体の自由を尊重し、性愛というより、互いに信頼できる関係を築いているように思えました。ベラをとりまくこうした関係性は、血縁的な家族とは異なる親密な関係にも見えます。本作が、ベラの成長物語であると同時に、家父長制的な価値観や構造的な性差別を脱臼し、彼女をコントロールしようとする者たちの権力や偏見を崩していく物語として展開することができたのは、こうした基盤があったからかもしれません。

ダンカンと「有害な男らしさ」

長尾:そんなベラはダンカンと駆け落ちし、リスボンからのシーンが一気にカラフルになりました。リスボンではベラの好奇心が最高潮に達し、ファッションもますます解放的で色に溢れています。この頃のベラはどんどん能動的に選択し自分を解放していきますよね。

清水:そうですね。ベラが性に目覚め、家を出て「冒険」に踏み出すと、一気にスクリーンがモノクロからカラーに変わるシーンは印象的でした。

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

長尾:旅を通してどんどん自分らしさを確立して、自己表現をしていくベラに不安を覚え、ダンカンは船の旅で彼女を閉じ込め自分のものにしてしまおうとしますね。ナルシストで自己中心的、女性蔑視で所有欲の強い男のダンカンは、まさに「有害な男らしさ」を体現している存在でした。

清水:まさしくそうですね。そして、一言で「男性性」や「男らしさ」といってもじつは複数のレイヤーがあります。おっしゃるようにダンカンがナルシシストで自己中心的、女性蔑視で所有欲の強い男だとしたら、前夫であるブレシントンの方は、戦争を体験してPTSDを煩い、死に対する権利(殺す権利)を特徴とする君主制や家父長的権力によって他者をコントロールしようとする「有害な男らしさ」を持ち合わせていました。

「有害な男らしさ」は、性差別や暴力に結びつくものもありますが、他方でそれゆえに男性が自分の感情を抑圧し、他者に依存したり助けを求めたりすることを妨げるように働いてしまうこともあります。この意味では、ダンカンもブレシントンも覇権的な「男らしさ」から逃れられない存在ですよね。だからこそ、ステレオタイプな「らしさ」に囚われず生/性を謳歌するベラの存在が際立ちます。富も女も社会的地位—ブレシントンにいたっては人間としての脳—も失って破滅していく彼らの姿は、まさに「哀れなるもの」として浮かび上がってくるように思いました。

長尾:なるほど。脅しや説教をしてくる男性に屈せずに自分が思ったことを素直に語るベラを通して、「有害な男らしさ」の滑稽さや愚かさが見えてくると。

清水:おっしゃる通りです。ただし、男性性そのものは必ずしも有害なものだけではありません。アメリカのクィア理論家ジャック・ハルバースタムは「女性の男性性」について論じています。そこでは、思春期までは「お転婆」な女の子として許容されていた「女性の男性性」は、思春期以後、男性中心社会によって徹底的に抑圧され、「醜いもの」として排除されがちになると述べています。ベラの存在は、女性の男らしさ、あるいはオルタナティヴな男性性がどのような条件の下で可能になり、今後どのように再編していけるのかを考えるヒントにもなりそうです。

読書する女性、知性とジェンダー

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

長尾:確かに、この頃のベラは、大人の女性の見た目だけれど、内面はまだまだ少女的で、先生のおっしゃる「お転婆」と「醜いもの」のあいだを揺れ動いている感じがします。そんなベラは、船上で出会ったフェミニストのマーサに魅了され、大きな影響を受けました。

ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督作品への出演でも知られる俳優のハンナ・シグラ演じるマーサは、ベラにゲーテやエマーソンなど19世紀の哲学者たちの本を勧めました。また、同時に出会うハリーには世界の光と影を教わります。ハリーによってアレクサンドリアに連れ出されたベラは、世界の貧困を思い知り、はじめて残酷な現実に直面するとともに、自分が持っている上流階級としての特権性にも気付かされます。

この一連の経験は、ベラにとって思想の目覚めとなる重要な転機であったといえます。どんどん理知的になり、社会に対して目を開いていくベラに、ダンカンはますます抵抗感を示します。先生は、本と女性の関係について、著書『ディズニーと動物』の中で、宇野木めぐみさんの『読書する女たち』を引用しながら、「女性読者とは小説を読んでいたずらに感情を高ぶらせている存在であり、女性読者は女性の美徳にとって有害な墜落を意味していた」(284P)と書いていらっしゃいますが、このあたりのベラの変化をどんなふうにご覧になりましたか?

清水:これは知性とジェンダーをめぐる問題でもあるのかなと思いました。本を書く女もそうですが、本を読む女たちもまた歴史的には厳しい状況が続いていました。たとえば、『美女と野獣』のベルは「本の虫」として描かれています。『美女と野獣』に関して言えば、もともと神話「アモールとプシュケー」、そして1740年にガブリエル= シュザンヌ・ド・ヴィルヌーヴ(ヴィルヌーヴ夫人)が執筆したフランスの異類婚姻譚があり、その後1756年にジャンヌ=マリー・ルプランス・ド・ボーモン(ボーモン夫人)が子ども向けに書き下ろしたことで、翻訳、映画、ミュージカルとして数多くのアダプテーションが誕生することになりました。

ディズニーアニメのなかで、ベルが「少し風変わり」な女として村人から忌避されるのは、彼女が本を読む女だからです。当初、ベルを「本の虫」にしようというアイデアは、動きがなくて退屈なので映画には向いていないのではないかと懸念されました。ですが、逆にアニメでは、村の道をよく知っていて、一時も本から目を離さずに歩き回るというオープニングの光景になります。一見すると小さな村に暮らす「知性のある女」を表象しているようにも見えますが、舞台となる18世紀には、「男性の読書」とは対照的に「女性の読書」は小説が感情を高ぶらせ、女性の「美徳」にとって有害な「堕落」を意味するものとされていました。

清水:ちなみにディズニーアニメの『美女と野獣』の中でベルが一番気に入っている本は冒険の物語。遠く離れた地に冒険に赴く主人公が、決闘し、魔法の呪文が唱えられ、そこで姿を変えられていた王子が登場する話です。つまりベルは自分がこれから体験する冒険を、小説の中であらかじめ読んでいると言えます。その構造はベラとも少し似ていると感じました。「野蛮」で未熟な存在として描かれていたはずのベラが、「良識」ある成熟したはずの男たちを困惑させる理知さを獲得していく。本を通じて自分の冒険を予兆する知性、必要不可欠な見識を身につけていくんです。それは彼らに都合のよい女たちを作り出してきた社会ではなかなか教えられることのなかったものでした。

老婦人のマーサによって出会った本の世界や、黒人青年ハリーと目の当たりにした貧富の差。こうした不公正な構造は、社会のなかでは隠蔽ないし不可視化されてきました。けれどもベラは、現実に目を向け、様々な物語や思考と出会い直し、思考する自由を獲得していきます。わかったつもりになって思考放棄をしたり、無知のままで止まったりするのではなく、どこまでも自分の感覚をもとに思考を編んでいく。それがベラの強さや独自性になっていくと感じました。

長尾:冒険を予兆する知性。たしかに、ベラはマーサやハリーから得た知識をもとに、あくまで自分の感覚で今後の人生を方向づけていきますね。

■『哀れなるものたち』

監督:ヨルゴス・ランティモス

原作:「哀れなるものたち」

アラスター・グレイ著(ハヤカワepi文庫)

脚本:トニー・マクナマラ

製作:エド・ギニー p.g.a.

アンドリュー・ロウ p.g.a.

ヨルゴス・ランティモス p.g.a.

エマ・ストーンp.g.a.

撮影監督:ロビー・ライアン BSC, ISC

プロダクション・デザイン:ジェームズ・プライス

ショーナ・ヒース

衣裳デザイン:ホリー・ワディントン

ヘアメイクアップ&補綴デザイン:ナディア・ステイシー

音楽:ジャースキン・フェンドリックス

サウンド・デザイン:ジョニー・バーン

編集:ヨルゴス・モヴロプサリディス ACE

セット装飾:ジュジャ・ミハレク

原題:POOR THINGS

2023年度作品 / イギリス映画 / 白黒&カラー

ビスタサイズ / R18+

上映時間:2時間22分

字幕翻訳:松浦美奈

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Photography Mika Hashimoto

Text & Edit Shinichiro Sato(TOKION)