「オールモストブラック」のコンセプトは“ポストジャポニスム”。2015-16年秋冬のデビュー以降は一貫して、伝統工芸や歴史的な意義や思想といった“日本の美意識”に世界中の美術や音楽などのカルチャーを融合させたコレクションを発表し続けている。デザイナーの中嶋峻太はエスモード・パリを卒業後、2005〜2007年の2年間、ベルギー・アントワープにあるラフ・シモンズのアトリエでデザインアシスタントを務めた。2005年といえば、6月に「ジル・サンダー」メンズ・ウィメンズウェアのクリエイティブディレクターに就任したり、パンクを筆頭に、反抗的なエネルギーやサブカルチャーなどから距離を置いたディフュージョンライン「ラフ・バイ・ラフ シモンズ」を発表するなど、本人にとっても変革の時代である。そんな中、中嶋はラフのアトリエでモードの最前線に流れる空気を自らの体で感じながら「ファッションとは何なのかを学び、自問自答しながら日々を過ごしていた」という。1人で飛び込んだあこがれの舞台からはどんな景色が見えたのか? ラフから得た「オールモストブラック」に息付くものとは何なのだろうか?

——「オールモストブラック」がポストジャポニスムというコンセプトを掲げるきっかけは何だったのでしょうか?

中嶋峻太(以下、中嶋):「オールモストブラック」を立ち上げる前から僕と川瀬(「プロダクト オールモストブラック」デザイナー)で、日本らしさの落とし込みについての構想は持っていたんです。それは自分が海外にいた時に感じた、外国人が自国を愛して文化に誇りを持っていること。デザインの要素として日本がフィーチャーされることはありますが、あくまで西洋の解釈での話。物足りなさを感じる一方で、国民性の面でも日本人は視点が外に向きがちです。日本国内には優れた美術や伝統工芸がたくさんある中で歴史的な背景も含めて、自分達を通じて現代の新しい日本らしさを表現したかった。

——アートをコレクションのテーマに据えるきっかけになったアーティストはいますか?

中嶋:ファーストコレクションではポスト・パンクやニューウェイヴに人間国宝の陶芸家、松井康成さんの作品を融合させました。ただ、きっかけではないですし、さまざまな方から影響を受けていますので、個人名を挙げるのは難しいですね。強いて言えば、ラフ・シモンズです。アトリエには大量のアートや写真作品があって、コレクションに反映される過程を実際に目の当たりにしました。『ディオールと私 (原題:Dior and I )』でも同じようなシーンがありますが、イメージボードにあらゆるジャンルのアートが掲げられていて、その落とし込み方は衝撃でした。

——ラフ・シモンズのアートへの造詣からどんな影響を受けましたか?

中嶋:音楽も洋服もアートに対する姿勢もイメージボードの写真も影響を受けました。一方、2年間のアトリエ生活でこれ以上ここにいたら、ラフがすべてになってしまうという危惧もありました。

——オリジナリティーが侵食されそうなほどの影響だった。

中嶋:そうですね。いずれは自分のブランドを持つことを念頭に置いていましたし、テーマはおぼろげながらも日本らしさを追求したいとも考えていましたから。

——「オールモストブラック」の“褐色(かちいろ)=限りなく黒に近い藍色”は染色も含めて日本文化に根付いたものですね。

中嶋:“褐色”は戦国時代から現代に至るまで伝統的な縁起物でもあるんです。明治時代には軍服に採用されていて軍勝色(ぐんかちいろ)とも呼ばれていました。野球の侍ジャパンもサッカーの日本代表もユニフォームに藍色が採用されていますよね。歴史的な背景を持ちながら、日本人の生活に根付いている色ですから、藍色をブランドのテーマカラーにすることは自然な流れだったように感じます。また、ブランドのネームは白銀比で作っています。よく耳にする黄金比とは西洋の考え方。西洋の伝統的な美しさの構成比率が黄金比といわれるように、日本の伝統美は白銀比。神社や仏閣などにも採用されています。

——テーマを具体的にディテールとして表現する。即物的ではありますが、コンセプチュアルな表現方法こそ「オールモストブラック」の強みだと思います。

中嶋:ポストジャポニスムを念頭に僕らなりにアートを解釈して、洋服への落とし込みを考える。その際の最優先事項はアーティストの作家性ですね。

——バランスが難しそうですね。

中嶋:相当難しいですが、互いの融合や良い意味での反発も含めて極めて重要なことだと感じています。一方で社会性は常に意識しています。ファッションやアートとオリジナリティーの追求に合わせてビジネスをどうスケールさせていくか。「N.ハリウッド」のデザインチームの一員としても働いていますので、トレンドからMDに至るまで今の潮流は常に意識しています。

——今年、海外進出をしたことで、改めて自身のルーツやアイデンティティー、経験を振り返りましたか?

中嶋:改めて考えたことはないです。これまでと違ったことといえば、営業をつけて展示会を行ったこと。ありがたいことに話は30〜40件以上頂ました。あと、海外は意見がストレート。価格が高い、クオリティーの良し悪しのレスポンスがはっきりしていますので、そういう意味では良い経験でした。

——ラフ・シモンズのアトリエでデザインアシスタントを務めたきっかけを教えてください。

中嶋:アントワープに移住をして漠然と働きたいと思っていた時に、もともとラフ・シモンズが好きだったのでアトリエに直接電話をしたんです。電話を掛けた翌日に面接だったんですけど、当時ピーター(・ミュリエ)が僕のルックブックに興味を持ってくれて。次の面接ではデッサンの提出が求められたので、自分が大好きなラフのコレクションルックを50枚近く書きあげたんです。ラフ本人が気に入ってくれて、結果としてアトリエで働くことになりました。

——好きという気持ちも熱意も伝わったんですね。

中嶋:まだ、忘れられない思い出が勤務初日です。エレベーターに乗ってドアが開くとラフ本人がいたんです。憧れでしたから、挨拶の言葉もうまく出てこないでいると「来てくれてありがとう」と抱きしめられたんです。スタッフが少なかったこともあってファミリーという意識を大切にする人。あの瞬間に心をつかまれましたね。

それから2年間インターンだったので更新制でしたが、その間も希望者が殺到する中で、新規採用はなく自分を重宝してもらえたことも純粋に嬉しかった。ラフが「ジル・サンダー」のクリエイティブディレクターの就任を期にアトリエの3階の自宅から引っ越した後、お金もありませんでしたから「住まわせてほしい」とお願いすると「OK」と。だだっ広い空間の一角にぽつんとベッドが置いてあるシュールな部屋での生活も良い思い出です。

——ラフ・シモンズから最も影響を受けたことはなんですか?

中嶋: 2003年春夏の、“Consumed(消費)”がテーマのコレクションを見てファッションの道を志しました。1990年代にストリートをモードに落とし込んだ感覚とその考えを貫きつつ、当時は“フューチャリスティック”と評価されていたのですが、本人は一側面にフォーカスされることに疑問を感じていたようです。彼の先駆性はずば抜けていますよね。追随するデザイナーも増えたことで、もっと時代の先の“何か”に目を向けていたのは事実ですし、そのタイミングでアトリエに入れたことも貴重でした。

——今季「オールモストブラック」がピーター・デ・ポッターとのコラボに至った経緯を教えていただけますか?

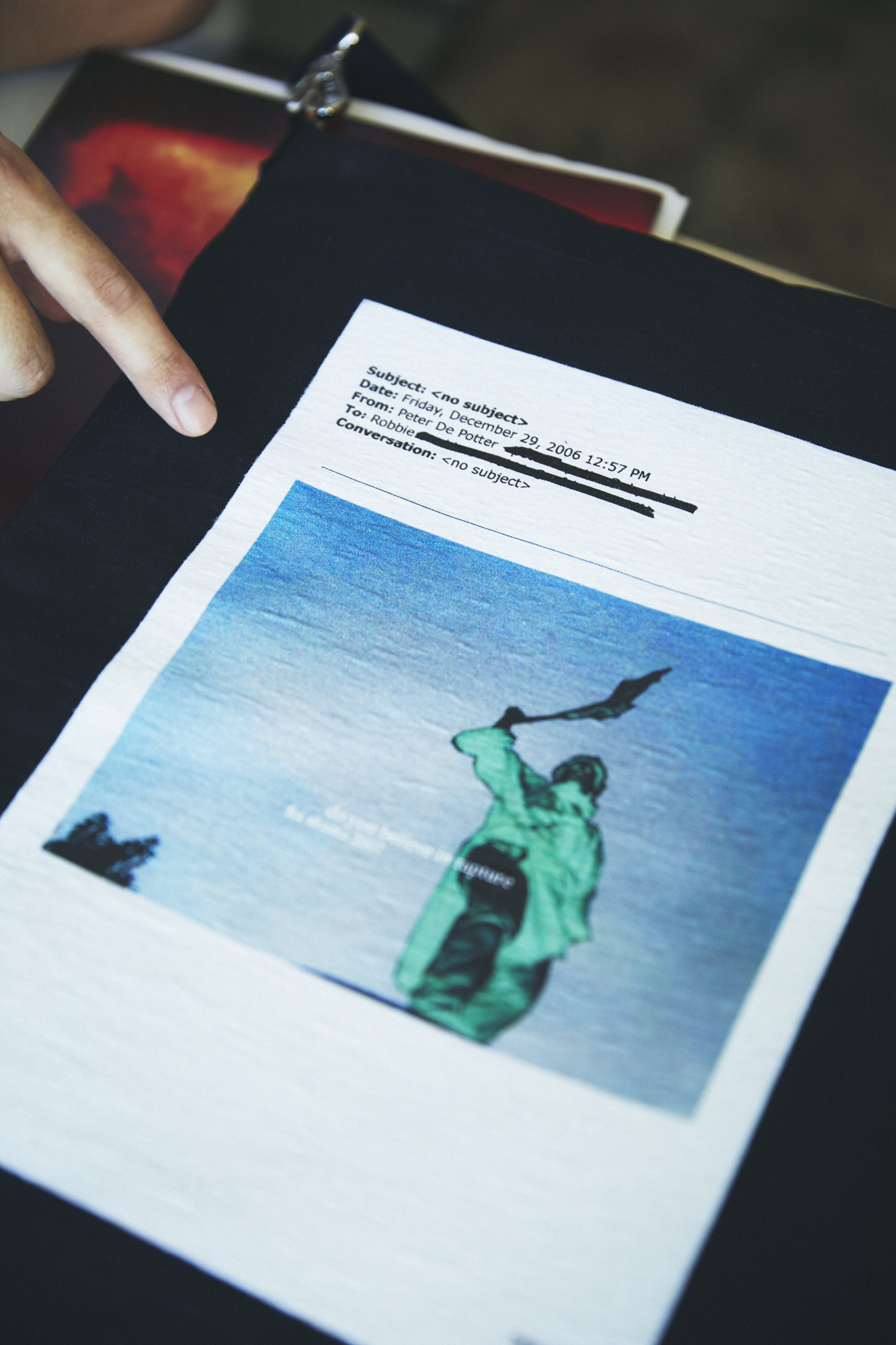

中嶋:河原温さんの “Today シリーズ”からインスピレーションを受け、2006年当時一緒に働いていたピーターから送られてきたグリーティングメールをメイングラフィックに使用しました。その頃の感情を表現したいと考え、ピーターにアドレスも日付もそのまま載せるアイデアを提案すると賛同してくれました。写真が彼の所有ではなかったことも貴重。ちなみに当時はメールアドレスを持ってなかったので、グリーティングメールはロビー(・スネルダーズ)宛て。大切なメールですからプリントアウトして部屋に貼っていました。ただアートワークを借りるのではなく、アントワープで過ごした思い出や物語があったからこそのコラボレーションです。

——ポストコロナのファッションの在り方をどう考えますか?

中嶋:ランウェイの音楽や空間、洋服の躍動感は映像では伝わりづらいのは事実です。以前と同様のショーを開催できるかは未知数ですが、好転することを祈っています。一方で今回「アンブロ」とのコラボで短い映像作品を手掛けて感じたのですが、突発的にできるデジタルのアイデアを駆使することでクリエイションの可能性は広がっていくと感じます。

また、会社のスケールアップと持続性を考えた時に、洋服を売るだけではなく、クリエイティブエージェンシーのような機能も実践しようと考えています。洋服をメインにそこから派生するアイデアや可能性について積極的に取り組む。「ユナイテッドアローズ&サンズ」のプロジェクトもそうです。立ち上げ当初はブランドの掛け持ちに否定的な意見もありましたが、そのような見方も少しずつ変わっていけばいいと思っています。

中嶋峻太

1982年、愛知県生まれ。エスモード パリを卒業後アントワープに移住し「ラフ・シモンズ」のデザインアシスタントを務める。現在は「オールモストブラック」を手掛ける一方で、「N.ハリウッド」のデザインチームの一員として活動をする。2020年春夏からは「ユナイテッドアローズ&サンズ」のオリジナルの企画も手掛けている

Photography Nobuko Baba(SIGNO)