作詞・作曲家・歌手から小説家、俳優に映画監督まで務めた多芸な才人。モラルに抵触する表現を行うことも厭わなかった挑発者。「レノマ」のジャケットに裾を切ったデニムを合わせ「レペット」のシューズを素足で履いたファッション・アイコン──。1928年にパリの地で生まれたロシア系ユダヤ人、セルジュ・ゲンズブール(1991年没)は、その生きざまや作品によりさまざまに評されてきた。そんなゲンズブールが初めて映画監督としてメガホンを取り、同氏と事実婚状態であったジェーン・バーキンが主演を務めた映画作品『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』(フランスでの初公開は1975年)の4K完全無修正版が日本全国で順次公開中となっている。それを機として、改めて同氏の足跡や遺した音楽・映画について振り返るべく、対談企画を実施。

言葉を交わすのは、1991年に〈CRUE-L RECORDS〉を立ち上げ90年代以降の音楽シーンで際立った存在感を放ち続けるDJ/プロデューサーの瀧見憲司と、幾度もの現地訪問・滞在経験をもとに生きたフランス文化を日本に伝え続ける写真家/文筆家の梶野彰一。90年代の国内シーンにおいて、ゲンズブールを含めたフレンチカルチャーの紹介者としての役割も果たしてきた両者による濃密な対話を前後編に分けてお届けする。前編となる今回は、90年代「渋谷系」での再評価や、音楽家としての創作の全軌跡を振り返る。

ゲンズブールとのファースト・コンタクト

──お2人が、最初にゲンズブールを知ったのはいつ頃ですか。

瀧見憲司(以下、瀧見):僕は、たぶん「レノマ」の広告だと思う。80年代頭頃だと思うけど、日本で「レノマ」の代理店だったアルファキュービックっていう会社が、「レノマ」の広告を雑誌に打ちまくっていて、彼がジェーン・バーキンと一緒に写ってた記事か広告を見たのが最初だと思いますね。子ども心にいい女連れてるおじさんだなって印象があったかな(笑)。後にその写真を撮っていたのがデヴィッド・ベイリーだと知って驚いたり。この会社とゲンズブールの関係は強くて、来日に関して70年代から、ほとんどこの会社絡みだと思いますね。レコードは、いわゆる90年代再評価の前に3枚手に入れてるんだけど、僕は変な入り方をしていて。最初に「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ」のシングル、2枚目がなぜか『ラ・パレス・ライブ』(『Au Theatre Le Palace 80』)ってレゲエ時代のライブ盤(笑)。当時、それしかみつけられなかったんだよ。演奏はスライ・アンド・ロビーだから、後からカッコよさを認識するのだけど。あとは『ガラスの墓標』(『Cannabis』)のサントラをゲンズブールって意識しないで偶然買ってたという。

梶野彰一(以下、梶野):さすが、マニアックな入りですね(笑)。

瀧見:でも、ニューウェイヴ全盛期の10代には、良さとすごさはあんまりわからなかったかな。『ガラスの墓標』のサントラは、のちのちアレンジャーも含めてすごいレコードだなって自分内再発見するのですがね。

梶野:僕は、80年代の後半から90年代の頭に瀧見さんが下北沢ZOOでやってたイベント『LOVE PARADE』に通っていたんです。カヒミ・カリィさんがDJでフレンチをいっぱいかけた夜があって、それでジェーン・バーキンもフランス・ギャルもブリジッド・バルドーも知ったんですよ。

瀧見:そこが初めてだったんだ(笑)。

梶野:そうなんです。ジェーン・バーキンの存在やフランス・ギャルの曲は知ってたけど、レコードを買ったりって感じではなかったんです。その翌日に渋谷のHMVとかで買えるものは買って、そしたら全部の共通項がゲンスブール・プロデュースだったんです。あとは速攻でディグる感じでした(笑)。

瀧見:梶野くんは、その前は、僕がDJやってる時にプライマル・スクリームのボビーのコスプレしてステージに上がって来てマラカス振ってたような人間だったんですよ(笑)。

梶野:それまでUKの音楽が一番だと思ってた人間なのに、やっぱ俺はフレンチだったって気付いたんです(笑)。

──一気にフレンチに染まり、興味あるレコードを買いまくったと。

瀧見:しかも梶野くんは、いきなりフランスに行ってフランス・ギャルのレコードをものすごい量買って帰ってきたんですよ。それは当時結構衝撃でした。90年代当時の東京で、見たことないレコードいっぱい買ってきて、こいつすごいなと思いましたね(笑)。

梶野:それ以前もパリには行っていたのですが、それまでの影響はフランス映画や小説だけでした。フレンチ・ポップというものに目覚めて半年以内にまたすぐにパリに行ったんです(笑)。というのも、当時日本でフランス・ギャルのレコードって新譜だとベスト盤くらいしか売ってなかったんです。

──顔がどアップのフランス・ギャルのベスト盤をみんな買ってましたね。

瀧見:中古盤屋にあるのも、当時の日本盤の7インチくらいだったしね。あのベスト盤は当時渋谷界隈だけで1000枚以上売れたんじゃないかな。

梶野:そうでした。だから、フランスに行けばあると思ってフランスに行ったんです。それまでイギリスにレコード買いに行ってたけど、フランスでレコード屋をすっごい回りました。特にフランス・ギャルとジェーン・バーキンは、今では考えないくらい安い値段でした。

瀧見:フランスの人にしてみたら歌謡曲だからね。

梶野:ですよね。60年代のフランス・ギャルの4曲入りのコンパクト7インチというフォーマットがかわいくて、あれば全部買うくらいな勢いでした(笑)。

瀧見:そうやって梶野くんのフレンチ人生が始まったと。

梶野:ハイ、それから僕はロンドンは行かなくなりました。パリしかないと思って。

──職業フランス人が本格的にスタートしたと。

梶野:そうです(笑)。その頃はまだゲンズブール生きてたんですよ。亡くなったのが1991年だから、すれ違うチャンスがあったんです(笑)。

瀧見:当時のゲンズブールは、ピンと来なかったでしょ?

梶野:そうでした。当時は酔ってタバコを吸ってよぼよぼ歌ってるおじさんって感じで、その魅力にはたどり着けてなかったですね。

90年代「渋谷系」に端を発する日本での再評価

──90年代の渋谷系がきっかけで日本でのゲンズブール再評価熱が高まったわけですが、その理由ってなんだったと思いますか。

瀧見:簡単に言うと、90年代のフレンチ再評価のきっかけは間違いなくフリッパーズ・ギターとカヒミ・カリィだよね。そもそもカヒミがなんでゲンズブールに引っかかったかというと、彼女は20代の頭に音楽雑誌でカメラマンをやっていて、80年代後半に「レノマ」関係でゲンズブールが来日したとき彼女は彼を撮りに行っているんです。そこでゲンズブールへの熱が深まった感はあるのではないかな。アイコンとしての存在感やファッション、周りにいる女の人も含めて刺激を受けたんだと思う。

──ファッションアイコン、アーティスト、カルチャー感、音楽プロデューサーであり、周りの女性も魅力的だった。それが渋谷系の広がりとともにゲンズブールの人気も高まったと。

瀧見:そうだね。でも、やっぱり一番はファッションアイコン、カップルアイコンってところが強かったんじゃないかな。「レノマ」のイメージ戦略も含めて。カジュアルドレスダウンの先駆けというか、デニムの裾切って、煙草吸うっていうのも取り入れやすかったし。ゲンズブールとジェーン・バーキンのカップルって絵は強いよね。ただ、日本は特殊だよね。彼が親日家だったというのがあるにせよ、他の国に比べて彼の人気は圧倒的に高いと思いますね。男的にはいろいろな年代で自己投影と憧憬の対象としての親和性が高いのかもしれませんね。

梶野:そうですね。僕らがゲンスブールにハマったのが90年代頭だったじゃないですか。しばらくして、95年に映画『ジュ・テーム』の再上映があったんです。当時僕はレコード会社で働いてて、それを盛り上げる企画に誘われたんです。永瀧(達治)さん、サエキ(けんぞう)さん、川勝(正幸)さんを中心に映画配給会社、レコード会社、出版社などの業界の方々が集ってゲンスブール委員会みたいなのができて、ゲンスブール関連の映画が次々とリヴァイヴァル上映されたり、『ゲンスブール・トリビュート’ 95』ってカバーアルバムを作るなんてこともありました。そこからまた時代が進むと、日本の特異なゲンズブール再評価がソニック・ユースやベックにまで伝播したんですよ。サーストン・ムーアが日本に来るたびに、ゲンスブールのレコードがいっぱいあるぞって買いに行ったり、ベックは『メロディ・ネルソン』にオマージュしたような曲を作ったじゃないですか。

──ベックのアルバム『Sea Change』に収録されている「Paper Tiger」ですね。

梶野:さらに付け加えれば、ベックはシャルロットのアルバム『IRM』(2010年)をプロデュースするってとこまでたどり着くストーリーがありますね。

──音楽やカルチャーに鋭い視点を持った人達が、ゲンズブールのすごさに次々と魅了されていったということですね。梶野さんは、ゲンズブール本人の音楽にハマったタイミングはいつでしたか。

梶野:女優達の音楽にハマったあと、すぐにゲンスブールの9枚組CDボックス『De Gainsbourg À Gainsbarre』を買って本人の音楽的な魅力に取り憑かれました。特に初期の方のはよくわからなかったじゃないですか。シャンソンといえばシャンソンだし。それがボリス・ヴィアンの影響を受けてこんな内容の歌を歌ってるみたいなものがわかって徐々に沁み入ってきたんです。

音楽家としての全軌跡を1958年のデビューから振り返る

──では、1958年のデビューから初期のゲンズブールの音楽について聞かせてください。

瀧見:初期は10インチレコードでリリースされてるんだけど、最初からアレンジャーがボリス・ヴィアンをサポートしてたアラン・ゴラゲールなんです。デビューした時から、会社側も含めて周りは彼をボリス・ヴィアンの後継者として考えていたんだよね。

梶野:デビューの時に、ボリス・ヴィアンが推薦文を書いたんです。「彼をピアノとペンのある部屋に入れて、ぶらぶらしたり、考えたり、火をつけたり、また小さな穴を開けたり、好きなようにさせてみて下さい。その穴は、今にシャンソン界の大きな穴になるに違いありません!」とヴィアンのお墨付きをもらってるんですよ。

瀧見:ただ、ボリス・ヴィアンが若くして亡くなり共演はできなかったっていう。

梶野:ボリス・ヴィアンもさまざまな分野で多才を発揮して、歌手としては大きな成功は収めなかったけれど、ゲンスブールは完全にその血と精神を引きついでいました。

瀧見:もともとはゲンズブールは実存主義の影響下にあった人だから。彼ももともとはフランス人ではないし。

梶野:ロシア系ユダヤ人ですね。

瀧見:ゲンズブールは戦争を体験してナチスの迫害も受けてる。それは人生観は全然違うものになるよね。

──確かにそうですね。ゲンズブールの音楽でいうと、サウンドを変化させていくのが特徴的です。60年代の中盤は『ゲンズブール・パーカッション』(Gainsbourg Percussions)でラテン、アフロミュージックまで行きました。さらにはフランス・ギャル、フランソワーズ・アルディでポップソングを手掛け、大ヒットさせてしまったというのもすごい話です。

梶野:そういう大衆性や柔軟さもゲンスブールは持っていたってことなんでしょうね。亡き川勝さんの言葉を借りると「ビートのプレイボーイ」。

瀧見:サウンドの変化で言うと、プロデューサー、アレンジャーも時代ごとに変わっていくので、彼のアレンジャー遍歴を追うとおもしろいんです。デビューから6枚目くらいまでがアラン・ゴラゲールで、彼は『ファンタスティック・プラネット』のサントラも手掛けていて、時代ごとにサウンドも変遷していくのですが、電子音時代の前までですね。その後がミシェル・コロンビエで、その流れで酩酊感とグルーヴが同居したサイケデリック期の『ガラスの墓標』と『メロディ・ネルソンの物語』がジャン=クロード・ヴァニエ。ジャン・ピエール・サバー(Jean-Pierre Sabard)はサントラで、『ジュ・テーム』『さよならエマニエル夫人』(Goodbye Emmanuelle)と『マダム・クロード』(Madame Claude)も手掛けてます。あと、イギリス人のアラン・ホークショーが、ゲンズブール版女性飼育論(Vu de l’extérieur)と『第四帝国の白日夢』(Rock Around the Bunker)、『くたばれキャベツ野郎』(L’Homme à tête de chou)をアレンジしてるんです。今言ったほとんどのアレンジャーが、数多くの劇伴とかライブラリーミュージックを手掛けている人で、ゲンズブールは、視覚的に音楽を表現するのが上手い人にアレンジを全部頼んでるんですよ。

──音楽も映画もやっていたゲンズブールらしいですね。

瀧見:これは想像だけど、たぶんゲンズブールって、曲を作る時に譜面だけ書いて、後は丸投げしてると思う(笑)。彼のリリース量も考えるとね。しかも、頼む相手が的確なんだよね。

サイケロックな名盤『メロディ・ネルソンの物語』が生まれた70年代

──なるほど。70年代のゲンズブールの才能の爆発ぶりはすごみを感じるほどですが、中でも『メロディ・ネルソンの物語』(Histoire de Melody Nelson)は現在に至っても評価を高めてるアルバムですよね。

瀧見:優雅なサイケデリックロックだよね。アレンジャーのジャン=クロード・ヴァニエは、リズム、メロディ、酩酊感って感じで、サイケデリックの揺れと音像を完全にわかってる人ですね。さらにオーケストラアレンジ等で、ロマンティシズムも加わる。その頃のゲンズブールは、ある種のブリティッシュ・ロックに傾倒していた。彼の70年代のアルバムでギターを弾いてるアラン・パーカーは、アラン・ホークショーのバンドの人で、さらにBlue Minkってサイケブルースバンドの人なんです。

──『メロディ・ネルソン』の演奏陣を調べたんですが、キーボードのロジャー・カラムもBlue Minkのメンバーでした。インパクトのあるベースを弾いてるのは、マンフレッド・マンにいたデイヴ・リッチモンドだったという。あと、エレクトリックバイオリンがジャン・リュック・ポンティ、ジミー・ペイジの師匠と言われてるビッグ・ジム・サリバンがギターを弾いてたり、ドラムのダギー・ライトって人はジョン・バリー・セブンのメンバーでした。

瀧見:ジョン・バリーということは、ジェーン・バーキンの元夫としてつながるね(笑)。

梶野:おぉ〜(笑)。

──バンド演奏はイギリス・レコーディングで、まさに腕利きのセッションマンが集結してる感じがします。

瀧見:アラン・パーカーもそうだけど、そこら辺はイギリス側のアラン・ホークショーが選んだと思う。その流れでいうと、劇伴作る人はみんな時代によって作るものが変わるんです。依頼されるしそれに応えるから(笑)。実はレア・グルーヴで有名なモホークスも彼なんだけど、アラン・ホークショーも、70年代後半には当然ディスコやるわけですよ。さまざまな名義で。それでゲンズブールが出したシングルが、映画『Les Bronzés』の挿入歌だった「Sea, Sex and Sun」なんです。

梶野:そうなんですね。あの映画はパトリス・ルコントのデビュー監督作なんですけど、映画がまたくだらなくて最高なんですよ(笑)。

瀧見:そうなんだ。パトリス・ルコントの映画『フェリックスとローラ』にはシャルロットが出てるし、そういう意味ではつながってるんだね。でも「Sea, Sex and Sun」はアルバムに入らなかったけど、その時代にあの路線でディスコアルバムを1枚作ってほしかったなって。

梶野:そうですね。あの軽い感じのノリはいいですよね。ゲンスブールはこの曲についてだったと思うんですけど、こうも言ってましたね。「5分で作った曲ばかりヒットする」。

瀧見:その1年後に、スライ・アンド・ロビーがアレンジャーの『フライ・トゥ・ジャマイカ』(Aux armes et cætera)でレゲエになっちゃったからね。なんで彼がディスコアルバム出さなかったかっていうと、たぶん『マダム・クロード』(Madame Claude)と『さよならエマニエル夫人』(Goodbye Emmanuelle)でやっちゃったからだと思う。

──なるほど。ゲンズブールのディスコアルバムは欲しかったですね。

瀧見:そうですね。「Sea, Sex and Sun」は未だにDJでかけてる曲なんですよ。10年くらい前かな、クロアチアのフェスで昼間の船上パーティでDJをやる機会があって、そのときもかけたんです。紺碧のアドリア海の船上であの曲をかけると当然盛り上がり、そしたらみんな脱ぐんですよ。すごい美人の人とか。その絵が忘れられないですね(笑)。

梶野:いい話じゃないですか(笑)。

瀧見:その思い出もあり、夏の海辺でDJやる時は今でも必ずかけます(笑)。あと、2001年にゲンズブールのリミックス集『I Love Serge』が出ているのだけど、「Sea, Sex And Sun」のDemon Ritchieリミックスがいいんですよ。原曲を活かしたすごくいいバージョンで。あれには「Requiem pour un c…」のThe Orb Remixが入ってるんだけど、あれも永遠のクラシックだね。ちょっと、ジャン=クロード・ヴァニエの話をしてもいい?

──どうぞ。

瀧見:僕も90年代に梶野くんに負けないくらいフランスに行ってる時があったんです(笑)。年に4〜5回とかカヒミのレコーディングとかで行ってたんですよ。その頃、知らないレコードをあてずっぽうにたくさん買ってて(笑)、その中にジャン=クロード・ヴァニエのレコードがあったんです。2000年代の頭くらいにレコードを聴き返してる時に、この名前見たことあるなと思ってふとゲンズブールのレコードを見たら、ジャン=クロード・ヴァニエで衝撃を受けましたね。ジャン=クロード・ヴァニエって2000年代中盤からいろいろ作品が再発されたんだけど、歌の無い『メロディ・ネルソン』みたいなのとか、びっくりするくらいいいサントラとかあるんですよ。

梶野:フランスのサントラ専門レーベルから出たんですか?

瀧見:いや、アンディ・ヴォーテルってアーティストがやってるファインダー・キーパーズ(Finders Keepers)ってレーベル。だから、イギリスのレアサイケの再発見のラインで再発してるんだよね。その頃バレアリック文脈で自分の家のレコード掘ってたんで、ゲンズブールとは別のラインで捉えてたから、ヴァニエとゲンズブールがつながってたってことに驚きましたね。後、ジャン・ピエール・サバーがArpadysというコズミック・ディスコのユニットやってたり、ゲンズブールのアレンジャー人脈の相関音楽地図は本当に興味深いですよ。

更新を止めなかった80年代のゲンズブール、そして90年代のリミックスヒット〜再評価へ

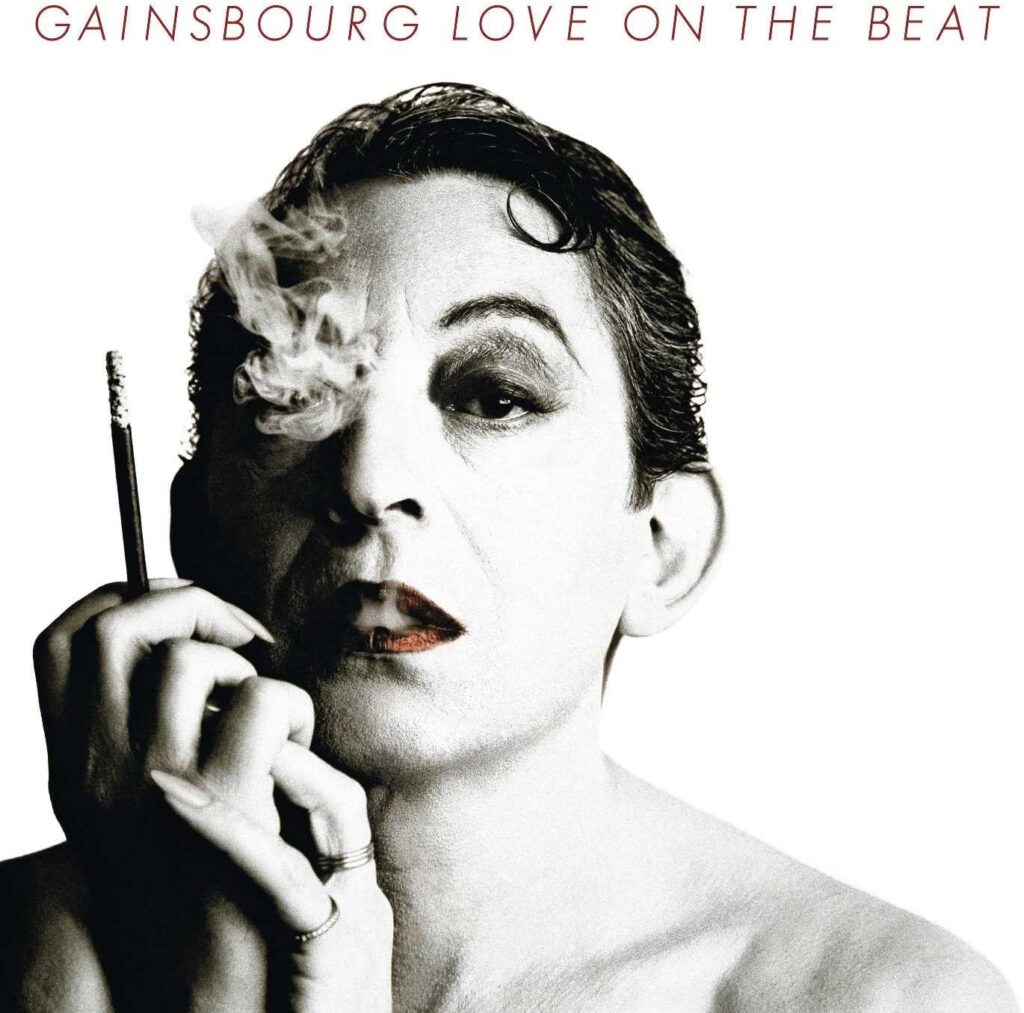

──長く音楽を聴いてると、偶発的に点と点がつながったみたいな瞬間ありますよね。さて、ゲンズブールは80年代に入ると、81年の『星からの悪い知らせ』(Mauvaises Nouvelles des étoiles)で前作『フライ・トゥ・ジャマイカ』に続きレゲエをやり、そのあとデヴィッド・ボウイの『レッツ・ダンス』に影響を受けてアメリカで84年に『ラヴ・オン・ザ・ビート』(Love on the Beat)を制作しました。

瀧見:『ラヴ・オン・ザ・ビート』と87年に出た最後のアルバム『囚われ者』(You’re Under Arrest)のアレンジャーは、ビリー・ラッシュってサウスサイド・ジョニー&ジ・アズベリー・ジュークスの人なんです。

──まさにゲンズブールは、自分の更新を止めない人ですね。

瀧見:そうだよね。いろいろ飽き性なのも含めて(笑)。だから、その後のゲンズブールも聴きたかったですよね。そのあと、91年に「Requiem Pour Un Con (Remix 91)」が出たよね。あのリミックス盤が渋谷系ジャストのタイミングだった。あれは日本では渋谷系ヒットだけれど、原曲のブレイク・ビーツはテンポ問わず多くのトラックに相当援用されてるクラシックですね。

梶野:彼の死後に出されたんでしたね。

フレンチはそもそもマニアなジャンルで「レア・グルーヴ」的

──2パックとかデヴィッド・ボウイみたいな感じですね。ではここで、90年代に梶野さんがゲンズブールにずぶずぶハマっていったの話を改めて聞かせてほしいです。そこまでゲンズブールに惹かれた理由が知りたいです。

梶野:僕は、とにかくゲンズブールの深みにどんどんハマっていったわけですけど、UKのニューウェイヴ、ポストパンクから一気に“自分はフレンチだ!”って自分を正当化する存在としてゲンズブールがいてくれたんです(笑)。2000年代に入る前に各アルバム再発されたんですけど、その前はレコードもすごく高かったんですよ。

瀧見:『メロディ・ネルソン』のダブルジャケットが1万とか2万だったもんね。

梶野:日本でフランス盤のレコードを買えるお店ってほとんど無かったし、輸入盤の量も少なかったし、そもそも欲しがる人も少なかった。

──もともとはマニアが買うものでしたよね。

梶野:そうなんですよ。フレンチって、音楽ではマニアックなジャンルなんですよ。

瀧見:だから、一種のレアグルーヴの流れなんだよね。

梶野:そうでした。ゲンスブールって、瀧見さんのようにレアグルーヴ的、DJ的に音を掘っていくこともできるし、さらに進むと彼の歌詞の言葉遊びも楽しくなってくるじゃないですか。そっちの方もわかるようになりたいなと思っていろいろ勉強しました。

瀧見:フランス語の勉強はいつ頃からしたの?

梶野:大学でもちょっとやってたけど、それだけだとゲンスブールのことまではわからないのでその後に勉強しました。

瀧見:フランス人も、彼の言葉はわからないって言ってた。

──言葉的に難しい表現をしてるってことですか?

梶野:表現が難しいというよりは、言葉遊びが上手なんだと思います。そもそもフランス人は普段の会話も歌のようだし、語尾の韻を踏んでるような文章を書くような人達だと思うんですが、ゲンスブールは挑発が上手いんだと思います。これは言葉遊びというよりは隠喩ですけど、有名なのはフランス・ギャルが「アニーとボンボン」という曲を歌って大ヒットしたんですけど、それが実はフェラの歌だったってあとで知った彼女が怒っちゃったってこととか。そういういたずらっぽい仕掛けがいろんなところにあるのに気づかされたんです。音的じゃないところでも楽しめるアーティストだなと思ってどんどん好きになっていきましたね。

瀧見:梶野くんは、レアグルーヴ的にゲンズブールって人そのものを人間レアグルーヴ的に掘って行ったんだよね。歌詞もファッションも含めて、ジタン吸ったり(笑)。

梶野:ハイ、その頃はジタン吸ってましたね(笑)。不味いし臭いんですよ、あれ。

瀧見:ショートホープみたいなもんでしょ。

梶野:そうです。ジタンを吸うのをやめたのは、ある時シャルロットも含めてフランス人はマルボロライトしか吸わないって知ったからなんです。それからはマルボロライトにしました(笑)。

瀧見:吸う吸わない関係なく、フランス行くとジタンはパッケージのよさで買ってたよね。

梶野:ですね。ただ、今ヨーロッパのタバコのパッケージって全面エグい病気の写真じゃないですか(笑)。そこに持ってるかっこよさはもはや無いんですよね(笑)。

瀧見:タブーの概念って変わっていくからね。

(後編に続く)

瀧見憲司

DJ/プロデューサー。東京都生まれ。1988年頃からDJとして活動を開始し、1991年に〈Crue-L Records〉を設立。カヒミ・カリィやブリッジ、ラヴ・タンバリンズらを輩出し、「渋谷系」ムーブメントの隆盛を担った。2003年、初の自己名義となるミックスCD『KENJI TAKIMI THE DJ AT THE GATES OF DAWN-DANCESTONELIVE-』をリリース。ジャンルをまたぐ真にオルタナティブなDJスタイルと実力は世界中から高く評価されており、これまで欧米を中心とした海外DJ公演も多数行っている。

梶野彰一

フォトグラファー/アートディレクター/文筆家。1970年生まれ。10代の終わりにパリに魅せられて以降、パリと東京の往来を繰り返しながら、音楽やファッション、映画やアートのシーンと密に交流し、その写真と文章でパリのエスプリを伝え続けている。

Photography Tasuku Amada