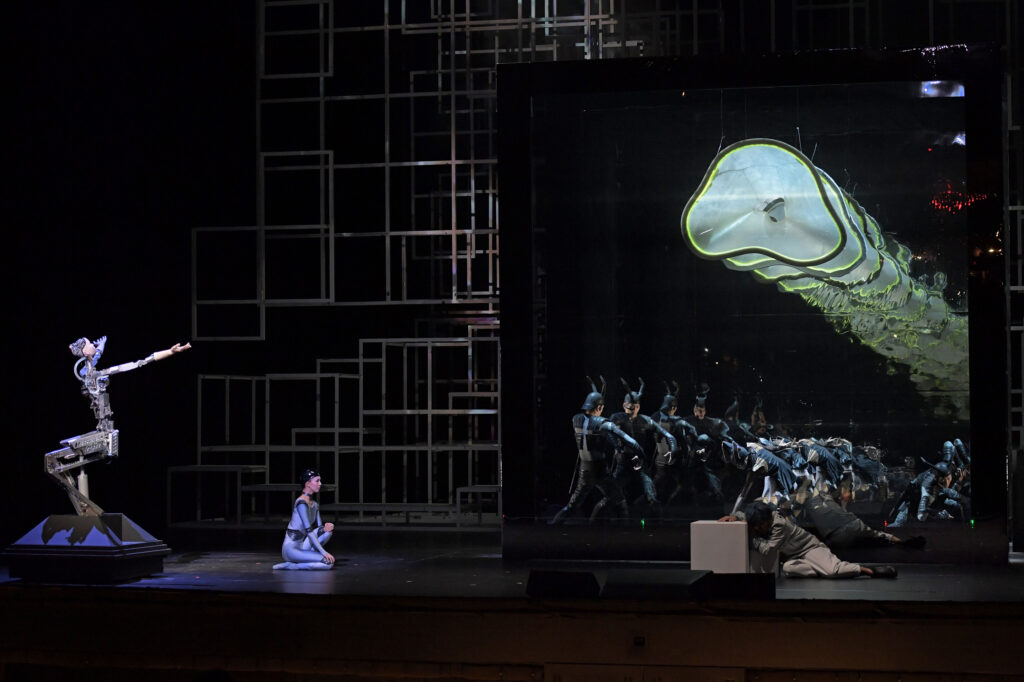

去る8月21日、22日に新国立劇場で渋谷慶一郎作曲によるオペラ『Super Angels』(総合プロデュース・指揮:大野和士、台本:島田雅彦)が世界初演された。同オペラにはオペラ歌手のみならず、アンドロイド「オルタ3」や多様な子ども達、バレエダンサーが出演。さらにはロンドン拠点のヴィジュアル・アーティストのWEiRDCORE(ウィアードコア)が手掛けた映像がフィーチャーされるなど、旧来的な「オペラ」の枠組みにおさまらない多様性に満ちあふれた作品となった。

“子どもたちとアンドロイドが創る新しいオペラ”との副題を授けられた同オペラが提示した可能性とは、そしてそこにあらわれた稀代の音楽家のクリエイティビティの核とは、どのようなものであるのか。気鋭の批評家・伏見瞬が、各所で話題沸騰中の新作アルバム『Donda』をリリースしたカニエ・ウェストを重要な参照項としながら、読み解いていく。

“新しいオペラ”に宿る現代ヒップホップ・アイコンとの近似性

渋谷慶一郎ほど、カニエ・ウェストと近い位置にいる作家はいない。少なくとも、渋谷が作曲を担当したオペラ公演『Super Angels』を捉えるにあたっては、クラシック~現代音楽の文脈やテクノロジーとの関係よりも、現代において最もいかがわしいヒップホップ・アイコンとの近似性から考えた方がいい。

渋谷は『Super Angels』の具現化にあたって、2019年にカニエがはじめたゴスペル・パフォーマンス「Sunday Service」の、近未来の宗教儀式的なイメージを参照したと公言している(※1)。確かに、本作の序盤と終盤に大集団で演奏されるテーマ曲「5人の天使」の、神秘とうさんくささ、安らぎと恐怖が紙一重に同居する感覚は、カニエのゴスペル・ソングの感触に似ている。しかし、似ているのはそれだけではない。

カリフォルニアで行われた「Sunday Service」のパフォーマンス

『Super Angels』の情報量は過多というほかない。オペラなのだから当然オペラ歌手とオーケストラがいるわけだが、歌手の中にはアンドロイド「オルタ3」が含まれる。さらに、新国立劇場バレエ団の5人のダンサーが踊り、ロンドンのWEiRDCOREによる映像が展開し、大所帯の合唱隊が歌を重ねる。極めつきに、視覚、聴覚に障害を持つ子供たちによる合唱団「ホワイトハンドコーラスNIPPON」が声と手話の合唱で参加する。これらばらばらの存在達を、音楽と物語の中で1つにまとめあげる。やらなければいけないこと、ケアしなくてはいけないこと、調整しなければいけないことは無数にある。未知数だらけの無茶な作業に、制作陣は向き合わなければいけない。

破壊的な作業行程は、カニエ・ウェストのそれに通ずる。そもそも彼は、多数の音楽作品の制作だけでなく、自らのファッション・ブランド「Yeezy」も並行して運営し、共にトップクラスの人気と評価を獲得してきた作家であり、さらにはドナルド・トランプ支持の政治家として2020年のアメリカ大統領選に出馬し、混乱と顰蹙を生み出した。物議を醸し続ける言動も含め、その活動全てが、「カニエ・ウェスト」の世界を作り上げるための作業となる。先日発表されたばかりの100分越えの新作『Donda』では、スタジアムを貸し切った大規模なリスニングパーティーを複数回行い、パーティーのあとにはスタジアム内にスタジオを作って音源の調整作業を続け、スタジオの様子をWEB上で24時間流しっぱなしにした。音楽・ファッション・映像・ゴシップ・宗教儀式の要素を重ね合わせ、全世界のオーディエンスと対決する。無数のコラボレーターと共に1つの世界を作り上げて大多数に差し出す作業は、横暴さと繊細さの間をひたすら綱渡りするようなものだ。膨大な情報量、多数の協同者、巨大なリスクの引き受けという点において、両者の制作姿勢は共通している。

Kanye is levitating above Mercedes Benz stadium RIGHT NOW #DONDA pic.twitter.com/3KyM7Scsao

— Def Jam Recordings (@defjam) August 6, 2021

カニエ・ウェスト『Donda』リスニングパーティーの様子

楽曲自体にも共通性がある。渋谷の作品においては、現代音楽の複雑さと、ポピュラーソングめいた親しみやすさと、電子ノイズの刺激が、1つに溶け合うことなく同居している。『Super Angels』でも、音列技法を駆使した不協和音の楽曲と、俗っぽさすら感じるシンプルな歌曲と、リアルタイムでのサラウンド・ノイズが詰め込まれていた。この折衷感は、粗暴なインダストリアル・ビートが突如神聖なゴスペル・ソングにつながり、ソウルフルな黒人コーラスにキング・クリムゾンの白人的ロックのサンプリングが衝突する、カニエの曲の支離滅裂に近しい。

2人が、ほぼ同時期に身近な家族を亡くしており、作品にその死を反映させていることも指摘せねばなるまい。カニエが2007年11月の母の突然の死に10年以上こだわって混沌と恋慕を表現し続けるように(『Donda』は母親の名前である)、渋谷は2008年6月の妻との死別を契機に作られた『ATAK015 for maria』(2009年)以降、死を主題にした作品を多く発表してきた。初音ミクにとっての死をテーマにした『THE END』(2012年)にせよ、仏教音楽・声明とエレクトロニクスによって生死の境を描かんとした『Heavy Requiem』(2019年)にせよ、はたまた太田莉奈が死の記憶を歌う憂穏なダンスポップ「サクリファイス」(2012年)にせよ、そこには常に死が付きまとう。そして『Super Angels』においても、主人公の肉体的な死が描かれ、AIにとっての死も暗示的なモチーフとなっている。

※1 「TALK LIKE BEATS presented by Real Sound #65 Guest:渋谷慶一郎 初音ミク、杉本博司、藤原栄善……渋谷の記憶に刻みついたコラボレーションとその裏側」37:52以降の会話を参照

https://open.spotify.com/episode/3n1TpYYSILVm72VvuV8mqg?si=_JikKWXRSy2foh6KsdVL5w&dl_branch=1

明快な二項対立を拒む、相反する欲望

島田雅彦が脚本を務めた『Super Angels』の筋書きはシンプルだ。「マザー」というセントラルAIに統治された管理社会において、「異端」の烙印を押されて「開拓地」に追放された少年アキラと、彼に同伴したアンドロイド「ゴーレム3」(オルタ3の役名)が、意識と無意識を混ぜる装置「カオスマシーン」を駆使して、マザーに反乱を企てる。途中、アキラはマザーの策略によって命を落とすが、意識をゴーレム3に託し、想い人だったエリカと「カオスマシーン」の力で再会し、最後はマザーを崩壊に至らしめる。理性と管理を象徴するマザーが敵で、夢と解放を象徴するアキラとゴーレム3が主人公という古典的な二項対立が、この物語の特徴だ。

しかし、脚本の単純明快な対照性は、渋谷の楽曲と演出によって破綻をもたらしている(破綻していく)。最後、大団円のコーラスで終わるかと思いきや、エリカのソロパートが奇妙な緊張感を持って響き、不穏な空気を残したまま劇は終了する。このソロパートは、第三幕のマザーの人工音声が歌ったパートと同じものだ。エリカとマザーが歌によって重ねられており、主人公側のヒロインであるはずのエリカが、新しいマザーとなるバッドエンドがほのめかされている。また、テーマ曲「5人の天使」はマザーを称える場面でも、アキラとゴーレム3を称える場面でも使用されており、両義的な響きが消えない。

もう1つ、引っかかったのはマザーとゴーレム3の声の対比だ。解放の旗手ゴーレム3の歌のとっぴな音声変化に比べて、ステージ上空から降ってくる統治者マザーの声のほうがトーンが安定していて聞き取りやすく、人間に近しいのだ。管理を求めているのは、機械ではなく人間なのではないか。そんな疑念が燻る。つまり、『Super Angels』においては、敵と味方、管理と解放、機械と人間の対立軸が楽曲演出によって混乱に投げ込まれ、観客は物語の安心感と演出の不安感に引き裂かれる。ホワイトハンドコーラスによる手話は、観客に聞こえないメロディを想起させ、不安定は一層際立つ。この混乱は、オペラという西洋発祥の形式自体が持つ、安定した人間中心主義に対する日本人からの批評でもあるだろう。と同時に、それは渋谷慶一郎が抱えた欲望との対峙を表している。

欲望とは、ここでは「私が誰で、世界はどういうものか」という世界像を形成するための、根本的で不可解な心の働きを指している。渋谷慶一郎は、安定を拒む欲望の中で生きているように思える。同時に、強烈なコントロール欲求を持っているようにも見える。この2つは、カニエ・ウェストの活動や言動からも感じる。未知の世界を知りたい欲望と、世界を思い通りにしたい欲望が重なると、全知全能のカリスマにやがて人は近づく。つまり、相反した強い欲望の先にあるのは「マザー」なのだ。マザーは機械ではない。それは、あまりに人間的な未知と支配への欲求が、行き止まりにたどり着いた時の姿だ。解放と管理は、マザーのデッドエンドにおいて踵を接している。

渋谷が“機械”に賭けたもの、逸脱への志向性

『Super Angels』で私が最も心動かされたのは、マザーの精神世界を表現した第三場のバレエダンスだった。木村優里によるダンスは、つま先立ちとも相まってどこか危う気で、華麗な足のステップと、ぎこちない腕のロボットダンスが、統治者の深い不能感と重なって見えた。それは、なんというか「天皇」のように孤独だと思ったのだが、渋谷が言うにマザーを称える前半の曲は、大日本帝国政府から嘱託を受けて「大管弦楽のための日本の皇紀二千六百年に寄せる祝典曲」(1940年)を作曲した作曲家・リヒャルト・シュトラウスによるオルガンとオーケストラのための「祝典前奏曲」(1913年)の冒頭のオルガンを引用しているという。とにかく、マザーの罪悪と受難を、他人事としない表現に、私は感銘を受けたのだと思う。エリカとマザーの同化も、マザーを無条件に否定できる存在にしない意図から生まれているだろう。

欲望の皮肉な逆説に気付いているから、渋谷もカニエもコントロールできない状況に身を投じる。膨大な情報量の処理を自らに課し、多様な他者との協同を好み、緊迫したリスクを背負い続ける。支離滅裂を愛し、生者にとって最も不可解な死への興味を止めない。それは、自らの力では変えようのない原理的な欲望に、自らが抗うための手段だ。しかしながら、抵抗に思える運動も、実際は欲望の一部に過ぎないのかもしれない。

渋谷にとってもカニエにとっても、「自由」の歓びは入り組んだけもの道の先にしか感じ取れない、大変にややこしいものだ。いつそれが不自由な機能不全に転じてもおかしくない。カニエはおそらく、自らとの不安定な闘いを、唯一神への愛によって方向付けている。矛盾に満ちた彼が初期から最新作まで信仰を歌い続けているのは、オーディエンスにとって衆知の事実だ。

渋谷が賭けているのは、機械の非欲望的な側面だ。アンドロイド「オルタ3」は、ステージを動き回り声を発していたが、そこに欲望はない。計算の積み重ねの中で動いているに過ぎない。だからこそ、人間の欲望が持ちえない不規則性、あるいはエラーを時に有する。機械と人間との関係次第で、人間の欲望は別の何かに異化する。もちろん、機械が機能不全をもたらす可能性もあるが、賭ける価値はある。

渋谷の機械に対する信頼は、ピアノとの関わりから生まれているだろう。西洋楽器の中でも最も数学的に整えられた音響機械に渋谷が触れるとき、残響の変化によって、コントロールから逸脱した自由が生じる。彼の指は、非人間的な響きの深さを探るように動く。逸脱を教えた機械という意味では、ピアノこそが、渋谷にとっての最初のアンドロイドだった。電子音のエラー、グリッチノイズへの愛着にも逸脱の志向が潜む。

そして、『Super Angels』におけるオルタ3の素っ頓狂な声の変化にも、クライマックスで視覚障害の少女、長野礼奈がソロで鳴らすバイオリンの緊迫したハーモニクスと、音に加わるサラウンドのエフェクトにも、人間的欲望からの逸脱が聞こえた。コントロールを最大限に発揮しながら、そこに落ち着かない音に信を置く。『Super Angels』は、管理も解放も、現実も夢も、人間も機械も肯定しない。本作が肯定するのは、異物によって欲望が異化する時の歓びの感触、ただそれだけである。

■新国立劇場『Super Angels スーパーエンジェル』

総合プロデュース・指揮:大野和士

台本:島田雅彦

作曲:渋谷慶一郎

演出監修:小川絵梨子

総合舞台美術(装置・衣裳・照明・映像監督):針生 康

映像:WEiRDCORE

振付:貝川鐵夫

舞踊監修:大原永子

演出補:澤田康子

オルタ3プログラミング:今井慎太郎

※年内に公演記録映像の無料配信を予定

渋谷慶一郎

東京藝術大学作曲科卒業、2002 年に音楽レーベル ATAK を設立。作品は先鋭的な電子音楽作品からピアノソロ 、オペラ、映画音楽 、サウンド・インスタレーションまで多岐にわたる。

2012 年、初音ミク主演による人間不在のボーカロイド・オペラ『THE END』を発表。同作品はパリ・シャトレ座公演を皮切りに世界中で公演が行なわれている。2018 年にはAI を搭載した人型アンドロイドがオーケストラを指揮しながら歌うアンドロイド・オペラ『Scary Beauty』を発表、日本、ヨーロッパ、UAE で公演を行なう。2019 年9 月にはアルス・エレクトロニカ(オーストリア)で仏教音楽・声明とエレクトロ二クスによる新作『Heavy Requiem』を披露。人間とテクノロジー、生と死の境界領域を作品を通して問いかけている。

2020 年9 月には草彅剛主演映画『ミッドナイトスワン』の音楽を担当。本作で第75 回毎日映画コンクール音楽賞、第30 回日本映画批評家大賞、映画音楽賞をダブル受賞。2021 年8 月、東京・新国立劇場にて新作オペラ作品『Super Angels スーパーエンジェル』を世界初演。2021年12月にはドバイ万博ジャパンデーに於いて新作のアンドロイド・オペラを発表予定。日本の仏教音楽・声明とUAE現地のオーケストラとのコラボレーションによる大規模な作品が構想されている。

http://atak.jp

Photography Ronald Stoops