鋭利で構築的な電子音響作品や美しくリリカルなピアノ曲、さまざまなマテリアルを用いたスリリングな即興演奏にフレッシュでセンシュアルなエレクトロ・ポップ、映像に寄り添い感情を揺り動かす映画音楽——。2004年に初のソロ・アルバム『ATAK000 Keiichiro Shibuya』を発表して以来、渋谷慶一郎は、特定のシーンに属することも自己模倣に陥ることもなく変化し続け、多彩で豊饒な音楽を紡ぎあげてきた。また、その表現は狭義の音楽には留まらず、美術館などでのサウンド・インスタレーションに、ボーカロイドやアンドロイドをフィーチャーしたオペラ作品など、「この先」の在りようを指し示す刺激的な作品も発表。来夏に新作オペラ『Super Angels』の初公演を控える彼の動向には、国境を超えた熱いまなざしが注がれている。

「TOKION」は、そんな希代の音楽家、渋谷慶一郎に密着する連載企画をスタートさせる。彼がこの変化の時代にどのように対峙し、何を見据えているのか。それを知ることは、これからの文化と社会の姿を思い描く上で、大きな意味を持つと考えているからだ。記念すべき第1回では、彼が11年ぶりにリリースするピアノ・ソロアルバム『ATAK024 Midnight Swan』をめぐるロング・インタビューをお届けする。作品に込めた想いや誕生の背景、ピアノへの向き合い方や自身のルーツについて、代官山にあるプライベート・スタジオで話を訊いた。

前作とは真逆の「断片的」なピアノ作品

——ピアノ・ソロアルバムとしては『ATAK015 for maria』(以下、『for maria』)から実に11年ぶりのリリースとなります。制作にあたりどのようなことを考えられていたのでしょうか?

渋谷慶一郎(以下、渋谷):同じピアノソロなんだけど『for maria』とは真逆のアルバムにしたい、というのが最初にありました。『for maria』はパートナーを失ったことをきっかけに作ったアルバムなので、全編を通して同じテンションやムードが続いている、まるで「波のない海」みたいなアルバムなんです。色々な曲が入っているけど、圧倒的な静寂に包まれている。これは結果的にコンセプト・アルバムとしては強力なものを作ってしまったな、ということに後で気づいたりしました。同時にアルバムのために書いた曲もあれば、その10年くらい前のすごく若い頃に書いた曲も入っていたりしてて、言わば2009年というターニングポイントまでの総集編的な側面もある。新しいピアノ・ソロアルバムを制作するなら、全然違うものにしたいと思っていました。

——「同じような作品を作らない」という姿勢は、とても渋谷さんらしいと感じます。

渋谷:そうですね、変化することに興味があるから。あと、近年の音楽の聴かれ方、音楽が置かれている状況の変化も今作に影響を与えています。10年以上前の音楽を今聴いてまず気づくのは繰り返しの多さです。結果的に4〜5分くらいの曲が多くて尺も長い。ここ数年は2〜3分くらいの曲が増えて構成や展開も、以前のように1曲の中に起承転結があっていくつかのシーンがあるみたいなものは少なくなっています。最近のヒップホップやエレクトロミュージックでは大きな展開がないけど、代わりに言いたいことも絞られた「一曲一言」みたいな楽曲が主流になっている。そんな時代の変化に呼応したものをエレクトロニックミュージックではなくて、ピアノ・ソロのアルバムでやるのはおもしろいかもしれないと思ったのです。

——一般的にピアノ・ソロアルバムというと、クラシカルというか擬古典的な方向性に向かいがちな印象がありますが、全く逆の考え方で作られているのですね。ところで今作は、内田英治監督の映画『ミッドナイトスワン』(9月25日公開予定)のサウンドトラックが下敷きとなっていますが、その経緯について教えてください。

渋谷:僕にはそういうことが非常に多く起こるのですが、偶然の出会いとか、こういうものを作りたいなと思っているとそういうオファーが来ることが多いんです(笑)。人生計画的には『for maria』からちょうど10年後の2019年に出したいと思っていました。でも、2018年くらいから『Scary Beauty』というアンドロイド・オペラのプロジェクトがやっと軌道に乗ったのと『Heavy Requiem』という仏教音楽とエレクトロニクスの新しいプロジェクトがスタートしてたのに加えて『Super Angels』という東京の新国立劇場で初演する新作のオペラの制作が忙しくなって取り掛かることができなかったんです。そして2020年の1月には『Scary Beauty』のUAEのツアーがあったりあっという間に時間が過ぎていった。

そして5月に映画『ミッドナイトスワン』の音楽のオファーをいただきました。ただ、2019年後半からずっと『Super Angels』の制作、作曲に没頭していたから、最初はメインテーマのみを作曲する予定だったんです。結果的にコロナ禍の影響でオペラの初演が来年に延期になることが6月に決定して、映画のために1週間くらいならスケジュールを確保できる見込みが出てきたんです。それなら映画全体の音楽を制作しようと決心したんですね。そこで思ったのは、サウンドトラックというのは、シーンごとに曲を作っていくので音楽的には必ず「断片的」になるということでした。また、最初からピアノでというリクエストもあったので、「一曲一言」の「断片的なピアノ・ソロアルバム」を作る絶好の機会だと思って自分のスタジオからほぼ一歩も出ないで1週間ですべての楽曲を作曲・レコーディングしたんです。『for maria』は制作に1年もかかったので、制作期間の面でも対照的な作品になりました。

現在のポップミュージックに比肩する音量感と情報量を目指した

——今作では『for maria』から大きく変化することを志向されたわけですが、逆にその頃から変わっていないことはありますか?

渋谷:ピアノの音の鳴り方に対する考え方ですね。ピアノ・ソロアルバムの多くは「コンサートホールで弾いているかのように録音した」ようになっています。これはクラシックでもジャズでも多くはそうです。しかし、僕はそういう「普通の」ピアノアルバムにリスナーとしても特に作り手としても興味が持てないんです。僕にとってピアノは非常にパーソナルな楽器で、これはそこで弾かれている音楽と自分の近さをどう音楽的に表現するかということです。自分が弾いている時に聴いている音、もしくは同時に脳内で鳴っている音を聴かせたい。もしくは弾いている自分の隣に座って聴いている人に聴かせているくらいの親密さというか緊密さを表現したいというのは「for maria」の時から変わってないです。なので今作でもDSDレコーディングという技術は自分のスタジオで使っていて、曲によってどの音像が最適か? ということは自分でマイキングの調整とヘッドフォンを駆使して徹底的に追い込みました。

——アルバムを聴いてまず思ったのは「音がとても現代的に聴こえる」ということでした。

渋谷:それは、さっき話していた楽曲構成の変化ともつながるのですが、音量と音圧感によるところが大きいかもしれない。音楽の音量はずっと大きくなっていますよね。一時はとにかくコンプレッションとリミッターで音量を突っ込めるだけ突っ込んで波形を見ると真っ黒な海苔みたいな、強弱も音色も失われているような仕上がりが流行っていました。でも今は音量はしっかり入っているのにディテールが失われていない高度なミックスやマスタリングの技術が発達してきていると思います。日本では「純文学志向」というか、「音量を上げるのはエンタメ的、それは音楽のディテールを失わせるからけしからん」みたいな風潮があるのですが、僕はその考え方には疑問を感じています。例えばトラヴィス・スコットとかビリー・アイリッシュのように、音の輪郭もクリアで、かつレベルがきちんと入っているものはあるし、そういった音量感をピアノ作品に適用したかった。サブスクリプションを前提にした場合、ヒップホップの後に僕のピアノ曲が流れた時にいちいちボリュームを操作することなくそのまま聴いてもらえるようにしたかったんです。そこでリスナーがレベルを上げてくれるというのは現実的じゃないし、それは小さな声でボソボソ言ってるような言葉に耳を澄ます人がいることを期待するようなものです。

——ピアノ音楽をサウンドの面からもアップデートされたかったんですね。

渋谷:そうです。で、それはやはり『for maria』とは違うアプローチでもあるのです。それでミックスを葛西敏彦君とやった後に、マスタリングは誰に頼もうかね? と話していた時に挙がったのがロンドンにあるメトロポリス・スタジオのジョン・デイヴィスでした。メトロポリス・スタジオはエド・シーランなども手掛ける世界トップクラスのスタジオで、モバイル端末・配信といった現代的な聴取環境もふまえたマスタリングを行うことでも有名なんです。ジョン・デイヴィスはU2やPrimal Scream、Blur、Dua Lipaらを手掛けてきた屈指のエンジニアで、僕はFKA Twigsのファースト・アルバムを聴いた時に「抜群に音が良いな」と思ってマスタリングのクレジット見たら彼だったので名前は覚えていました。あと、日本に来た時に受けていたインタビューがおもしろくていつか仕事をしてみたいなと思っていたんです。ちなみに僕の長年のコラボレーターでビデオアーティストのジュスティーヌ・エマールはアレクサンドル・デスプラのプロジェクトでパリで一緒だったらしく鮨を一緒に食べたらしいです(笑)。

ドローンやノイズもすべて「ピアノの音」

——それでは楽曲についても伺わせてください。冒頭曲でもあるメインテーマでは、悲哀やロマンティシズムそして官能性がない混ぜとなったかのような複雑な美しさをはらんだ旋律・和声、繊細さと力強さが同居する演奏に一気に引き込まれます。今作ではこの曲が最初に生まれたのでしょうか?

渋谷:基本的にはそうです。映画の中から「泣いている」とか「雨」、「心が通い合う」などいくつかキーワードを拾い出してそれぞれに対応したモチーフを作っていくのですが、そのすべてが集約されているのがメインテーマです。ただ、メインテーマと他の楽曲の作曲では相互往復的なところもあります。メインテーマをあるところまで作った後で、「ここの部分はあのシーンにあてるために分解していこう」という感じで別の楽曲へ発展させることもありますし、あるシーンのために作っていた楽曲の一部分がメインテーマに入ってくることもある。あとメインテーマには含まれないけど重要なモチーフはあって、それはテーマ2みたいな感じで全体の中で浮遊させつつ基調には影を落とすようにしておく。全体として設計的に作ることで映画に対して意図してなかった伏線を作ったりすることもできます。

——「断片的」との言葉通り、今作にはさまざまなタイプの楽曲が並んでいます。浮遊感のある緩やかな響きの、アンビエント〜ポスト・クラシカルを感じさせるような楽曲も印象的でした。

渋谷:実はM2なんかはハンス・ジマーやマックス・リヒターを意識してみたんですけど、結果的に全く似てません(笑)。今までも、「何か寄せてみよう」とかやってみたことはあるんだけど成功したことはなくて最終的に全く別のものになってしまうから向いてないんでしょう(笑)。1週間という制作期間もあり実質的にお任せで進めさせてもらったのですが、内田監督からはブライアン・イーノやフィリップ・グラスが好きだということも聞いていてイメージの共有はできていたので、やりにくいことは何もなかったですね。

——ドローンやノイズ的音響が配されている楽曲もあります。

渋谷:そう聴こえるものも、実はピアノからできている音なんですよ。

——そうなんですか? それは驚きました。

渋谷:多くの人はピアノの音を「ポロンポロン」というアタックの部分の音だと認識していると思いますが、ピアノって押さえた鍵盤を離さない限り、相当長い時間、音が鳴り続けるんです。そのアタックがない、伸びている部分の音も、ピアノの音。そういった一般的に思い描かれるイメージから外れる音も、僕はピアノ作品で使うことができると思っていて。リバースさせたり、コンピュータでプロセッシングしたりしていますが、今作で鳴っているのはすべて「ピアノの音」で電子音は使っていません。

変化するためにこそ音楽と人生はある

——改めて今作が一般的なピアノ・ソロアルバムとは異なる考え方で作られているということを認識しました。ここで渋谷さんのルーツについて伺いたいのですが、よく聴かれていたピアノ曲や作曲家について教えていただけませんか?

渋谷:ジェルジ・リゲティの『ピアノのための練習曲 第1巻(Études pour piano premier livre)』(1985年)を初めて聴いた時は、とても衝撃を受けました。当時の現代音楽では例外的なくらい10本の指で弾かれていてトーンクラスターや特殊奏法もなければ、ありがちに不協和な響きが続くわけではない。それでいながら音響的に新しいことが試されていたり、アフリカ音楽の影響が「民族的」とかで片付けられないような形で入っていたりもして新鮮でした。好きでよく聴いたり弾いたりしてましたが、今でもリゲティの影響は残っていると思います。

あとは高橋悠治さんという存在も大きいなとあらためて最近思ったりもします。そもそも僕が作曲家を志したのは、悠治さんがきっかけだったんです。中学生の頃に、カフカの小説をテーマとしたコンサートシリーズを観に行ったんです。三宅榛名さんと2人でバッハを弾いたり、おもちゃのピアノで即興したり、突然電子楽器の電池が切れて補充されるまでの待ち時間にピアノを弾いて間を持たせたりして(笑)子供心ながらとても自由でカッコいいと感じました。僕の原体験ですね。

——高橋悠治さんとはその後さまざまな形で共演を果たされています。とても感慨深いお話ですね。

渋谷:悠治さんは天才的なピアニストでもあるけど、一段の楽譜で片手で弾けるようなピアノ曲を書いたりもするし、ある時はピアノを捨てて大正琴しか使わない水牛楽団をやったりもする。その自由さは僕に影響を与えていると思います。彼は、自分の技術や知識をことさら大事にすることなく、相手の土俵で闘う。そんな「いつでも何かを捨てられる」という態度に影響を受けたと思います。変化し続けるためにこそ、音楽や人生はあると思っているので。

——高橋悠治さんから継承された意志が、渋谷さんの中には息づいているんですね。

渋谷:悠治さんが弾いたクセナキスのピアノ曲もよく聴いていましたね。特に好きなのが「エブリアリ(Evryali)」(1973年)という曲。変拍子やシンコペーションといった「音楽内語法で複雑さを生み出す」という作意をバッサリと切り捨てて、4/ 4拍子・16分音符のシーケンスの中で新しいピアノの音響、連続性を作るという態度がカッコいいと思ったんです。僕は特に変拍子が嫌いで、今でも滅多に使いません。

——意図されたというか、操作的な複雑性に対して違和感をおぼえているということでしょうか?

渋谷:アカデミックな複雑さを組み合わせれば組み合わせるほど、ありがちになるんですよね。そういったものに僕は興味がないんです。これは昔から思っていることなんですが、高尚な和音よりもシャープペンが転がる音の方が美しいことはある。かといって、これはジョン・ケージのように作りたいとかノイズの純粋性とかいう話でもない。両手でバンっと弾いてカッコいいコードとメロディの組み合わせがあったら、それは偶然性でもあるし必然性でもあるでしょ。そんなものです。

——その両義的な感覚を持ち合わせていることが、渋谷さんの独自性なんだと感じます。

渋谷:セクト的じゃないんですよ、僕は。派閥に入るのは昔から嫌で、それは今でも変わりませんね。だから敵も多かったりするんですけど(笑)。

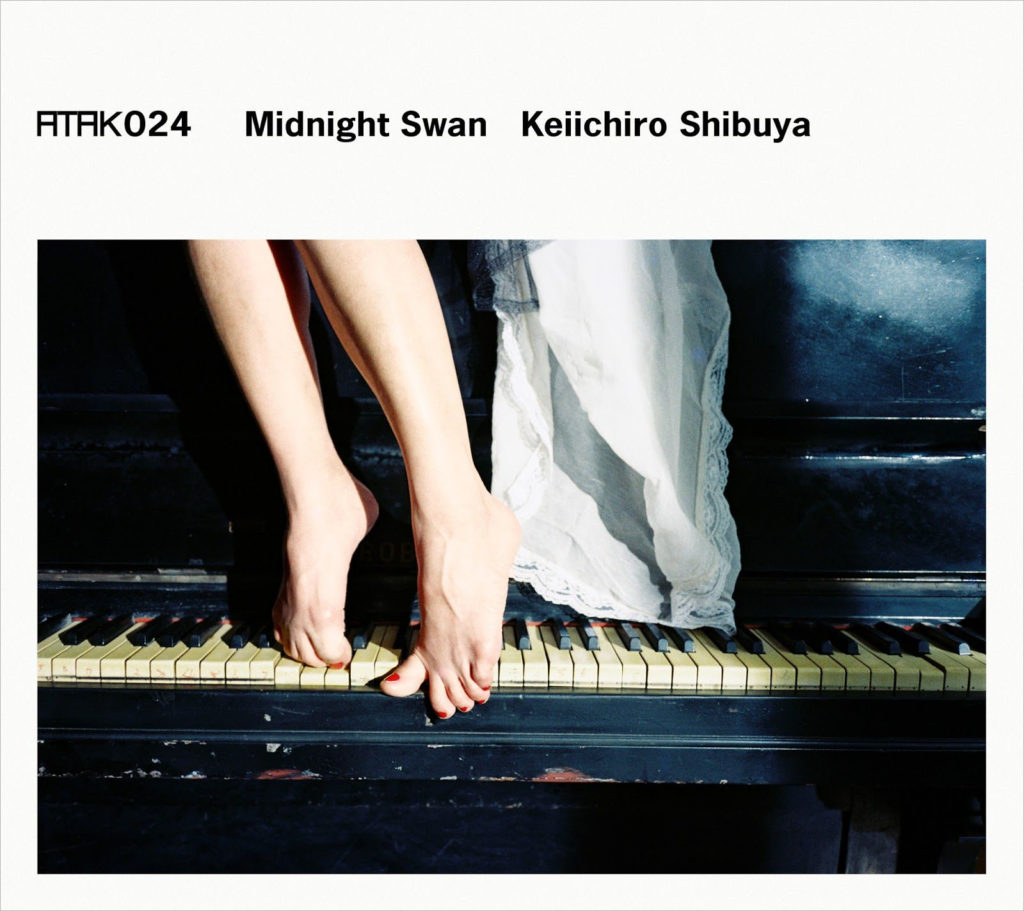

『ATAK024 Midnight Swan』/ Keiichiro Shibuya

『ATAK015 for maria』以来11年ぶりとなる、ピアノ・ソロアルバム。映画『ミッドナイトスワン』のために書き下ろしたサウンドトラック全14曲をピアノソロに再構成した。ジャケットには、現在の中国を代表する写真家の1人、No.223ことリン・チーペンことの作品を起用。渋谷が書店に立ち寄ったところ同氏の写真集と偶然出会い、その「断片的」な作風にアルバムとの共通点を感じ直接オファーをかけたのだという。ジャケットに配された写真は古い作品だが、あたかもバレリーナを題材とする映画『ミッドナイトスワン』と渋谷のピアノ曲のために撮り下ろしたかのようにすら感じられる。「裏とか中に収めている写真はパリのGrand Amourというホテルの委嘱で作られた『Grand Amour』という写真集からで、一週間そのホテルに滞在して中で撮り切ったらしいです。それは後で知ったんだけど1週間で録り切ったこのアルバムと道理で近い感じがしたんですね。配信だけじゃなくてCD を作るとこんな風に音楽外でも偶然にも見えるところがつながっていくのはおもしろいですね」(渋谷)。今作のミックスは葛西敏彦が、マスタリングはジョン・デイヴィスが担当している。

2020年9月11日(金)から、「ATAK」公式WEB SHOP( https://atak.stores.jp )にて先行、限定販売開始。

9月25日(金)映画「ミッドナイトスワン」全国映画館で公開と同時に各種配信と、 Amazon、タワーレコードなど一般流通にてCD発売開始。

渋谷慶一郎

東京藝術大学作曲科卒業、2002年に音楽レーベルATAKを設立。作品は先鋭的な電子音楽作品からピアノソロ 、オペラ、映画音楽 、サウンド・インスタレーションまで 多岐にわたる。 2012年、初音ミク主演による人間不在のボーカロイド・オペラ『THE END』を発表。同作品はパリ・シャトレ座での公演を皮切りに世界中を巡回。2018年にはAIを搭載した人型アンドロイドがオーケストラを指揮しながら歌うアンドロイド・オペラ『Scary Beauty』を発表、日本、ヨーロッパ、UAEで公演を行う。2019年9月にはアルス・エレクトロニカ(オーストリア)で仏教音楽・声明とエレクトロ二クスによる新作『Heavy Requiem 』を披露。人間とテクノロジー、生と死の境界領域を作品を通して問いかけている。2021年8月には新国立劇場で新作オペラ作品『Super Angels』を発表予定。

http://atak.jp

Photography Ryosuke kikuchi

Hair make Kosuke Abe (traffic)