ビジネスからサイエンスに至るまで、アートの必要性を説くシチュエーションが激増している。コロナ禍で見える世界は変わらないものの、人々の心情が変容していく中で、その心はアートに対してどう反応するのか。ギャラリストやアーティスト、コレクターらが、ポストコロナにおけるアートを対象として、次代に現れるイメージを考察する。

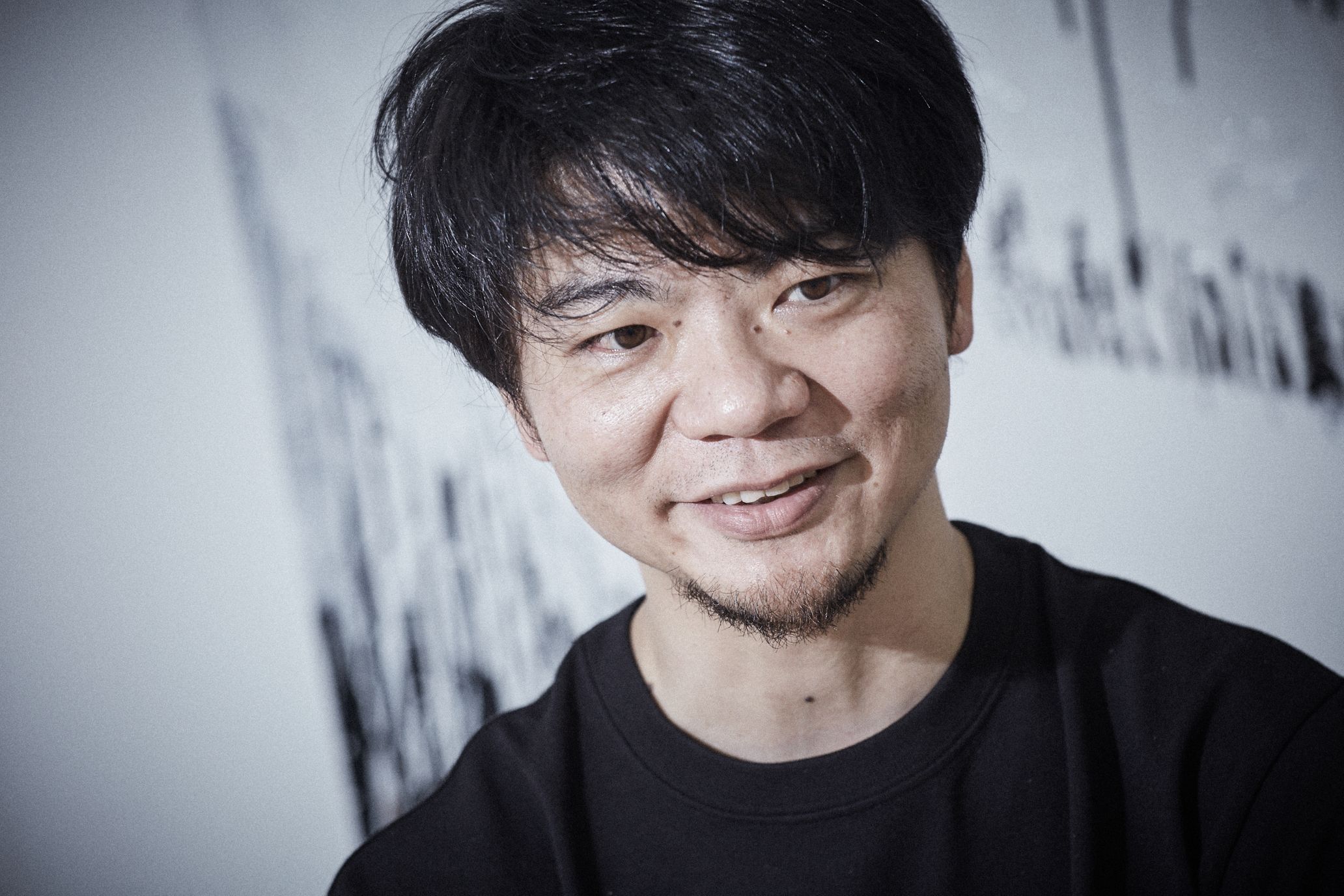

第5回は、6月に「NANZUKA UNDERGROUND」(以下、NANZUKA)を原宿にオープンした、ギャラリーオーナーの南塚真史が登場する。2005年にギャラリーをスタートして以来、田名網敬一をはじめ、既存のアート文脈にとらわれずあらゆる世界で活躍する才能を見出してきた。最近では「ディオール」と空山基、ダニエル・アーシャムとポケモンのコラボや2019年、渋谷パルコにオープンした「2G」なども記憶に新しく、これまでファインアートとコマーシャルの壁を壊し、新しい解釈を求め続けてきた。

南塚はどのような意識でギャラリーをオープンし、世界が注目するまでに成長させてきたのか? ポストコロナにおける日本のアートシーンの可能性をどのように考えているのか?

“アンダーグラウンド”が持つ言葉の意味

——2005年に「NANZUKA UNDERGROUND」を渋谷にオープンして、2009年に白金に移転、2012年に再び渋谷に「NANZUKA」を。そして、今回、原宿にオープンするタイミングで「NANZUKA UNDERGROUND」に名称を戻した理由は何でしょうか?

南塚真史(以下、南塚):そもそも“アンダーグラウンド”という名称は、大学の先輩で、香港のMILL6でチーフディレクターをしている高橋瑞木さんにつけてもらったんです。僕が始めようとしていたギャラリーはメインストリームではないし、プログラムもアンダーグラウンドと呼ぶべきものだったという理由です。

オープン当初から、田名網(敬一)先生がギャラリーの幹となるアーティストでしたが、世間では「グラフィックデザイナーなのでアーティストではない」という評価でした。しかし、2011年にはスイスのアート・バーゼルにおける個展が実現し、その流れでMOMAにも作品が収蔵され、美術館の展覧会にも呼ばれるようになりました。世界のアートシーンで田名網先生の評価が進んだタイミングで、“アンダーグラウンド”と名乗り続けることは逆にアーティストにとって不利益になるかもしれない、と思い直しました。また、単純にギャラリーの名前としては長いなと(笑)。

今回、改めてパルコに「2G」ができたこともありましたし、地上のギャラリーになったことで、逆説的に戻しました。質問をいただいたように、“アンダーグラウンド”の言葉の意味を、それとなく考えてもらう狙いもあります。

−−田名網敬一さんは、「NANZUKA」を語る上で、欠かせないアーティストだと思います。それまで所属ギャラリーもなく、作品を売っているイメージもなかったアーティストにはどのようにアプローチされたのでしょうか?

南塚:2000年代初頭に、ギャラリー360°で開催した個展を、宇川直宏さんやボアダムスのヤマタカアイさんが掘り起こした“第1次田名網敬一再評価運動”を僕が追随した形でした。実際に、田名網先生の信用を得ることができたのは、宇川さんの存在が何よりも大きいです。

田名網敬一の重要性は、戦後日本のアメリカに対する政治的なコンプレックスや文化的な愛憎などあらゆる混沌を含んでいる作品が、グラフィックデザインではなく、現代アートとして語るべき文脈や価値があるということです。キャリアや肩書などにとらわれずに、ストーリー(文脈)を掘り起こしさえすれば、きっと欧米のアートシーンでは認められるはずだと思っていました。田名網敬一の持っている歴史的な背景や特異性は、今後20世紀の歴史を俯瞰して振り返る際に、とても重要になるという確信がありました。

−−日本と世界での評価が異なるアーティストですよね。

南塚:そうですね。本人は幼少期に戦争を経験しているので、高度経済成長後の恩恵を受けて育った戦後の日本人が考えるアメリカと日本の関係性とは根本的な認識が違います。しかし、だからこそ民主主義の根幹にある自由思想や公平・平等性の価値を誰よりも理解しています。その中には、パンクやヒップポップ、ヒッピーといたカウンター・カルチャーを理解し、育もうという考えも存在します。そして、その文脈こそが、現在の田名網敬一の評価に直結しています。大事なことは、そのような田名網先生の持っているストーリーを、美術史のルールに基づいて説明することなんです。

受け手側の意識でアートの価値は変化する

−−南塚さんは正式な美術史学の教育を受けた上で、卒論がアウトサイダー・アートと聞きました。

南塚:アウトサイダーというか、アカデミズムから外れた表現です。人類の祖先が狩猟民族の頃に洞窟で生活の様子を描いていたような時代まで遡ると、美術史論は関係なくなって、むしろ“衝動”や“必然性”が重要だったのではないかと。そこからスタートして、近代的な学問として制度化されたアートに対するカウンター的な立場で人間の表現を捉え直すことが僕の根底にある立ち位置です。独学の芸術家や子供の創作活動、アウトサイダーアートに興味を持った理由はそこにあります。これは、私たち受け手の側が「アート・美術・表現」を、私達が今生きている社会の中でどのように捉えるのか、むしろ社会人類学に近いアプローチです。

ギャラリーを始めた経緯は、美術史の基本であるアーティストが亡くなって50年とか生誕100年といった過去の研究よりも、現在生きている人と仕事がしたいと思ったからです。美術作品をマネタイズする行為に懐疑的な立場を取り、他界したアーティストだけを研究対象とする美術史の構造的な弱点は認識されるべきですし、現在の高速情報化社会における日本の保守的な美術界に対しては、村上隆さんも構造的な部分で戦っていますよね。

−−アート・バーゼルに受かるまでは、「NANZUKA」のプログラムはアートではないという声もあったそうですね。

南塚:実のところ、今でもそういうアゲインストな風は常に吹いています(笑)。2011年にアート・バーゼルに受かった時は驚きましたけど、遅かれ早かれ田名網敬一は世界で評価されると確信していました。前年の2010年には、ロンドンのフリーズに入っているのですが、その選考過程でキュレーターを務めていたセシリア・アレマーニが、田名網敬一の個展をチェックしに、お忍びでギャラリーに来ました。おそらく、彼女のバックアップがその後の「NANZUKA」の評価の過程では大きかったと思います。当時のヨーロッパには、既にロウブロウ・アートやカウンターカルチャーのスペシャリスト的なキュレーターがいたことにもアートに対する懐の深さを感じました。それでも、2015年のバーゼル・香港や2018年のバーゼル・マイアミでは、空山基の作品発表をNGとして申し込みを却下されたりしていますし、“アンダーグラウンド”を自称しているだけのステップ(バトル)を、ちゃんと踏んでいるんですよ(笑)。

−−「NANZUKA」はプライマリー・ギャラリーとして、ファッションやアニメなど、いわゆる芸術とみなされない文脈の作家やジャンルの作品をアートシーンにのせてきました。アートとその他のカルチャーを縦横無尽につなげられたのは自然の流れだと感じますか?

南塚:それははっきりしています。アーティストが望むことだからです。田名網先生は1967年に「美術やデザインといった1つのメディアに限定せず、いろいろな方法でやっていこうと思う」というステイトメントを残しています。ウォーホルはいわずもがな、先駆的な河原温の「印刷絵画」もそうですが、プロパガンダ戦略を含めた大量消費社会へのリクアクションとしてのポップアートは、ダダの概念を更に簡潔に推し進めて社会への影響力を重要視しました。そのことが基礎知識としてありましたので、コマーシャル・アートやファイン・アートといった選別は最初からナンセンスだと思っていましたし、当然しなかったです。ギャラリーの特色でもある、メインストリームに属さないアーティストを扱うという骨格は、自然と異端児達が集まることで肉付けされてきたんだと思います。

−−アートとファッションや音楽、ストリートカルチャーなどが交錯するようになり、新しいコンテンポラリーアートが成熟していくような流れは、今後どのように変容していくと考えますか?

南塚:ストリートカルチャーが全盛の時代に育てばストリートと親和性の高いアートを手に入れたいと思うのが自然で、今は単純にその時代が来たということでしょうね。「NANZUKA UNDERGROUND」がオープンした2005年の時点で、すでに裏原ブームは落ち着いていましたけど、1990年代の渋谷・原宿カルチャーが作ったスタイルの影響は、当時学生だった僕達にとって、とても大きかった。当時、カウズやバンクシーのようなアーティストの作品はファインアートとして認められていませんでしたが、現在の評価を見ればその是非は明らかです。これも受け手の側のボリュームの問題で、今まさに、その価値を理解する人達が主流になった、というだけなんですよね。これから先10年後には、現在のグローバル規模のストリートカルチャー全盛に対するカウンターから生まれるアートが間違いなく出てきます。ストリートの意味はもっと希釈化されるでしょうが、そこに含まれる多様性やカウンターの精神は、別の文脈と融合しながら引き継がれると予想します。

2.トリミング Acrylic paint, acrylic spray, oil chalk, oil paint on canvas

3.モリ マサト Bronze, acrylic paint by artist hand paint, steel

4.トリミング Bronze, acrylic paint by artist hand paint, steel

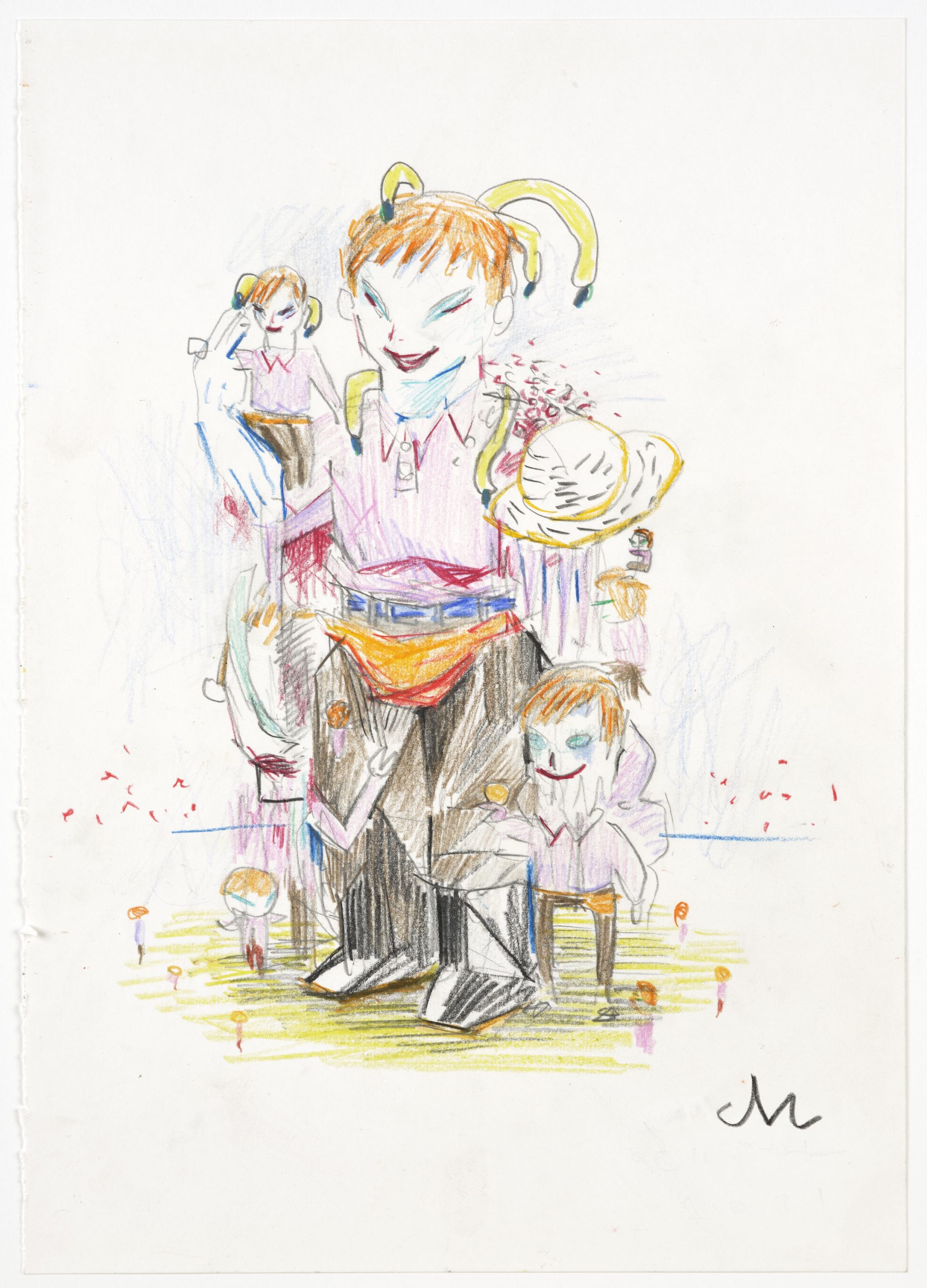

5.Untitled Drawing on paper

6.Untitled Drawing on paper

©Masato Mori Courtesy of NANZUKA

アーティストマネジメントとコンサルティング、プロダクション開発までのフルサポート体制

−−ポストコロナでのプライマリー・ギャラリーの在り方や、「NANZUKA」が進む方向性について教えてください。

南塚:作品を販売するだけのギャラリーはどんどん淘汰されると思います。人気のあるアーティストは、やろうと思えば自分のSNSを使って直接作品を販売できるようになりました。その一方で、メガギャラリーは、世界中に支店を展開し、そのブランド力とネットワークを駆使して、売れているアーティストの引き抜きを盛んに行っています。今後、その競争はますます激しくなるでしょう。その中で、「NANZUKA」は、作品を販売するという部分の優先順位を下げて、アーティストのケアをするマネジメントの仕事を強化してきました。同時に作品の制作サポート体制も充実させています。言ってみれば、作品の販売は「NANZUKA」よりも力のあるギャラリーにやらせれば良い、というスタンスです。ジェフリー・ダイチと組んだ企画展「Tokyo Pop Underground」などは、そのような僕の戦略を反映しています。

−−オンライン・アートフェアの有効性を肯定する一方で、リアルなイベントの重要性は失われていないという声も多いです。オンラインのプラットフォームが成熟していないことも理由に挙げられると思いますが、そもそも役割の違いなのでしょうか?

南塚:オンライン・アートフェアの展示は、鑑賞済みの作品しか有用性はありません。アートはナマモノですから、フィジカルな体験があって初めて育まれていく。コロナが落ち着いて、世界を行き来できる状況になれば、作品鑑賞のプライオリティは引き戻されるでしょうね。

−−アート・バーゼル香港が、今年からライブ配信の「アート・バーゼル・ライブ:香港」に切り替わりました。実際にオンラインで参加されてみて感じたこと、可能性を教えてください。

南塚:うちは香港に「AishoNanzuka」というパートナーギャラリーがありますので、リアルなブースも同時展開しました。正直に言って、オンラインでのコミュニケーションには深さとスピードという点で限界を感じました。一方で、フィジカルなブースの良さをアーティスト達が喜んだことで、再認識できました。

複雑な構成の漫画から次代のアートが生まれる可能性

−−今、南塚さんが注目しているマーケットを教えていただけますか?

南塚:若い参加者(プレイヤー)が多い点でアジアにポテンシャルを感じますが、信用していたコレクターが、数年後に悪質な転バイヤーになってしまったことも多々ありました。欧米のマーケットと違って、文化に対するエチケットが根付いていない印象を受けます。作品が転売されること自体は否定するものではないですが、アーティストにとって作品がどのようなものか、もっと飛躍して言うと私達人類にとってどのような意味を持つものなのかという基礎知識、共通認識がその社会の文化レベルを表していると思うのです。日本も決して威張れるレベルではないのですが、最初から作品を転売する目的で買いに来る人には、他の投機をオススメしております。

本当の意味で優れたコレクターは、作品を預かっているというような気概を持っているタグチ・アートコレクションや高橋コレクションのように、広く鑑賞の機会を人々に提供する目的で収集している人です。もちろん、予算があってのことですが、結論から言うと、そのようなところに一番良い作品が集まります。中国ではそのようなコレクターがものすごい勢いで増えていますが、日本も今後そのようなコレクターがどれだけ育っていくか、制度側のバックアップも含めて期待したいです。なにせ、日本の公的な美術館は収蔵予算がまったくありませんので……(苦笑)

−−コレクターの教育も重要なんでしょうね。

南塚:本当にそうですね。日本のアートマーケットは1990年のバブル崩壊時にゼロどころかマイナスになりました。“悪徳画商“という言葉は、真贋の責任を負わない美術商や、互助会的なマーケットを守るために存続してきた画壇とデパートが一体化した日本のアートマーケットへの不審に基づいています。しかし、現代アートは、まずマーケットがグローバルでオープンなので、少し勉強すれば、公平性がわかる程度には可視化されていることが理解できます。また、基本的にすべての作品が、アーティスト本人ないしはギャラリー関係者の証言によって真贋が担保されています。まず、その違いを知るところから、日本のコレクターは始める必要があります。

また、新興のコレクターは、有名なアーティストの作品をオークションで買うケースが多いですが、人気のアーティストは、どうしても高額になる。良いコレクターとして認められれば、プライマリーギャラリーから作品を買えるようになる。それが一番安く早いルートです。では、どのようになれば、ギャラリーの重い窓を開くことができるのか。

最近、僕は岡田斗司夫さんの“評価経済社会”に関心があって、その応用について勉強しています。人の評価は数値化できないですけど、先の作品販売の裏事情について少し説明をすると、特定の顧客には、自然と優れた作品が渡るというシステムがギャラリーのセールスには常に作動しています。つまり、その人の評価が作品へのアクセス権となって還元されるようになっているのです。では、何がその評価の基準となっているのか。それは単純にアーティストが喜ぶ“行き先“かどうかです。NYの「MOMA」のような著名な美術館に収蔵されることを望まないアーティストはまずいません。美術館でなくとも、自分の家族のように作品を愛してくれるコレクターであれば、アーティストは安心して作品を譲るでしょう。作品をモノとしてではなく、生み出したアーティストの側に立って、このクローズドな流通システムを透視すれば、自ずと理解してもらえるはずです。

アートはその価値が容易に説明できない、数値化されない、という意味でやはり特別な存在だと思います。世界に1つしか存在しない作品の価値を認めるか認めないかという点は、究極的には人間が存在する理由にも結びついているのではないでしょうか。コロナ禍でも美術品の価値が落ちなかったことは、文化が人間の存在意義の拠り所になっているという仮説と決して無縁ではないと思います。

−−文化の転換期直前には、歴史的な飢饉や世界規模のアクシデントが発生していた歴史背景もありますね。似たような今の状況で、今後注目する都市はどこですか?

南塚:コロナ以前から、アメリカを筆頭に保守的で排他的な政治指導者が台頭したことへのリアクションとして、ローブロー的、カウンター的なアートの再評価が進みました。「NANZUKA」でも2019年に展覧会を行ったピーター・ソールのようなアーティストは、その筆頭株です。他にも黒人や女性のアーティストの評価が上がってきました。

うちも、今年のアート・バーゼル香港で、ワハブ・サヒードという20代のナイジェリア人のアーティストの作品を発表しました。ファッションや音楽といった流行に敏感で、しかし独自の感覚を持つアフリカの若い世代を代表するアーティストになると思います。顔の構造的な描き方とかは(エルンスト・ルートヴィヒ・)キルヒナーのようなドイツの20世紀初頭の表現主義の影響が見て取れます。コンゴで誕生した“サプール”のように、ヨーロッパのカルチャーをリメイクして、独自のスタイルを開拓する若者がアフリカにはたくさんいて、ファッションから発生したムーブメントが周辺のカルチャーを巻き込んでアートにまで影響を与えている状況に興味があります。

このように、どの都市というよりは、世界的に新しい潮流が見て取れますが、ターゲットポイントとしては、やはりアメリカのNY、LAあたりの底力がすごいです。

−−最後に今後の日本のアートシーンにはどんな可能性がありますか? 課題も含めて教えてください。

南塚:最近、日本の漫画を読んでいると複雑な構成の作品が多いと感じます。これまで日本人が苦手としてきた、自分の内面や文化をグローバルな視野で掘り下げて解釈し、文脈化しながら、表現に変えることのできる若い作家が増えてきたのではないでしょうか。それこそ、『鬼滅の刃』は、SF設定の『北斗の拳』などと違って、一定の史実を反映している内容の重さや、表現の残酷さの比重からして、僕が子どもの頃には、老若男女巻き込んでこれほどまでの人気作品にはなりえない漫画だったと思います。子ども向けの設定として、もっと簡略化したパッケージにする必要があった。でも、今は『進撃の巨人』のように、歴史的な教訓も含めた設定の作品に、小学生から大人までが夢中になっています。

これからの日本では、強固なストーリーと複雑な構成、深い文脈設定の漫画が、たくさん生まれてくる予感があります。漫画の文法から応用した新しいアートの形が生まれてきたらおもしろいでしょうね。まだ、長編漫画を描いた後に1枚の作品を凝縮して作るようなアーティストはいませんから。

南塚真史

1978年東京生まれ。2005年、コンテンポラリーアートギャラリー「NANZUKA UNDERGROUND」を渋谷に設立。田名網敬一をはじめ、空山基、山口はるみ、佐伯俊男ら日本のファインアート以外で評価をされてきたアーティストを再評価し、現代アートの可能性を広げる。2019年、渋谷パルコにファッションを軸にしたショップ「2G」をオープン。2021年6月、原宿に「NANZUKA UNDERGROUND」オープンし、現代美術と周辺のカルチャーを組み合わせた実験的な挑戦を続ける。

Photography Kazuo Yoshida