年末が近づくと、いろいろな音楽メディアで年間ベスト・シングルやベスト・アルバムが発表される。いくつかあるそんなリストの中で、個人的に信用を置くのがNPRというラジオ局から出るものだが、今年よく聴いたアルージ・アフタブ(Arooj Aftab)の『Vulture Prince』が第7位にランクインしている。

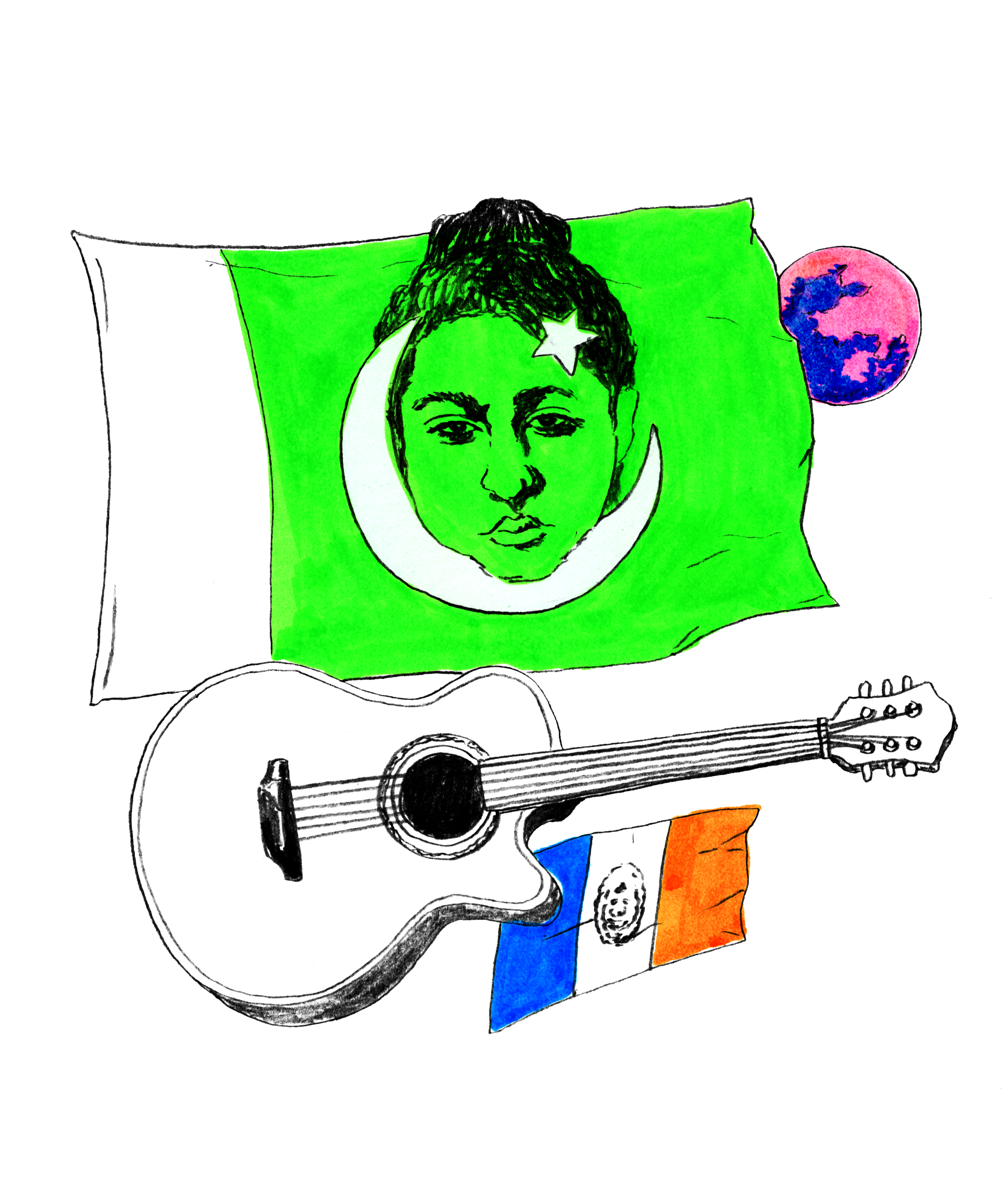

前評判が高く、僕が住むブルックリンに在住するミュージシャン、というのもあって聴き始めたのだが、第一印象はさほどのインパクトはなかった。しかし聴き込んでいくうちに、パキスタン出身のアフタブが歌い、奏でる音楽に、なんとも気持ちの落ち着く感触を得た。

音の構成自体は、複雑なものというわけではない。例えば、アルバムの最初に収録された「Baghon Main」は、ハープの美しい旋律に導かれ、これにヴァイオリンとダブル・ベースが加わり、彼女の歌と見事に調和し、神秘的で落ち着いたサウンドを創出している。

こうしたシンプルな音づくりにもかかわらず、深みをもたらす要因は、いわゆる西洋音楽とは異なるエスクニックな音が加わることである。言うまでもなく、“異なる音”とはアフタブのルーツとなる南アジアを連想させる旋律だ。

異なる文化・言語・音が融合し生まれる前衛的なサウンド

文化的に異なるものの融合は音だけではなく歌詞にも及び、収録された曲の所々で、パキスタンの言語が使われる。アルバムの3番目にクレジットされる「Inayaat」に至っては、曲の始めから終わりまでその言葉が続く。

アメリカのミュージック・シーンにおいて、非英語圏の音楽や言語が用いられた曲が注目され、ヒットするのは、よくあることというわけではないけれど、珍しいことでもない。例えば、ブラジル出身のセルジオ・メンデスは、1960年代にボサノバ人気をアメリカはもとより、世界的に拡大した立役者の1人であるし、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブは1990年代末から2000年代初めにかけて、ワールド・ミュージックに脚光が当たる時期と重なり、同グループが登場する映画の大ヒットとともに、キューバ音楽でシーンを席巻するきっかけを作っている。

時代も社会の状況も違うので、非英語圏というだけで、他のミュージシャンと一括りにする比較はできないが、アフタブの場合、より彼女個人の特性が前面に出ているように思える。

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブは、ニューヨークでのコンサートを観に行く機会を得たが、こんなに聴く者の胸に響く音楽が現存していたのかという思いで興奮し、世界的な人気を得るのも納得がいった。しかし彼らがキューバ国外で認知された理由は、アメリカのミュージシャン、ライ・クーダー抜きでは語れない。

またメンデスにしても、20代にアメリカへ移住し、名の知れたトランペッターであるハーブ・アルバート達が率いる現地のレコード会社、A&Mと契約した。新進のレーベルだったとはいえ、メンデスにとっては活躍の場を提供してくれた後ろ盾であり、アメリカのリスナーの傾向を知るレコード会社ということもあって、どことなくアメリカナイズされたサウンドが彼の楽曲にも反映される。

これに対し、20歳の時にアメリカへ渡り、名門バークリー音楽院を卒業後、ニューヨークで自主制作したアフタブのデビュー作『Bird Under Water』(2014)は、曲作りとともにプロデュースにも彼女の名がクレジットされる。そレから独立系のレーベル、ニュー・アムステルダムと契約し、作曲と歌に専念した第2弾『Siren Islands』(2018)を経て、今回の『Vulture Prince』では再び自身がプロデュースを手掛けている。

主軸にあるパキスタン人としてのアイデンティティ

つまり、アルバム制作の主導権がアフタブ本人にもたらされたことで、先に述べたように、作品が彼女自身を大きく反映する結果となった。制作に取り組んでいる時期に、実弟が死去するという不幸に見舞われ、身内としての思いが込められる「Diya Hai」などはその最たる例だろう。

一方で、パキスタン人というアイデンティティもまた、本アルバムの中心的な役割を果たす。最初にシングル・カットされた「Last Night」は、部分的に同国の詩人Rumiの詩からの引用が使われるなど、ここでもパキスタン文化の影響が色濃く投影されている。

昨晩わたしの愛する人は月のようだった

とてもきれい

昨晩わたしの愛する人は月のようだった

とてもきれい

月みたいにとてもきれい

月みたいにとてもきれい

月みたいにとてもきれい

月みたいにとてもきれい

太陽より輝いている

シンプルな英語の歌詞と所々の反復されるフレーズに続き、ウルドゥー語(パキスタンの公用語)の部分が来るのだが、言語能力に乏しい筆者は訳すことも理解することもできない。同様にこの曲に惹かれながら、2つの言語が混在する、歌詞のすべてを把握できないリスナーも多かったのではないだろうか。

しかし、歌と演奏に耳を澄ませていくと、次第に、この「混在」が不思議な効果を生み出すのに気付く。それを示すのが、歌詞は先に紹介した英語、そして次に来るウルドゥー語に続き、曲を締めくくる次の部分だ。

月みたいにとてもきれい

月みたいにとてもきれい

月みたいにとてもきれい

月みたいにとてもきれい

わたしの理解よりはるか先の優美

そのほかは沈黙

他者とコミュニケーションをとる上で、言語は重要だと大抵の人が認める。だが、誰かとふれあおうとするとき、それがすべてだろうか? 共通する言語がなければ、互いに心を通わせ合うことができないのか?

使う言語や文化的、社会的な価値観が異なっていたとしても、数多の人が月という存在に、「きれい」あるいは「美しい」というイメージを思い浮かべる。そこには、個々の思想や哲学、あるいは政治の信条といったものが介入することはない。

こうした言語を超え、普遍性を帯びた相互理解がもたらす喜びや多幸感を、歌詞の中の「理解よりはるか先の優美」のフレーズに読み取ることができる。先が見通せず、その不満や心配がともすれば否定的な感情になって表れ、ぶつかり、いがみ合うことも生じるような不安定な現代にあって、混在を受け入れ、歓迎もするこの曲のファンタジックな世界の広がりが、ざわつくわれわれの心に平静さを呼び戻してくれるのだ。

Illustration Masatoo Hirano

Edit Sumire Taya