米ラッパー、タイラー・ザ・クリエイターの最新スタジオアルバム『コール・ミー・イフ・ユー・ゲット・ロスト』のアートワークにはタイラー・ボードレールの架空のID(トラベル・パーミッション)が登場する。旅を愛したフランスの詩人シャルル・ボードレールの名前を拝借し、ヒップホップのヒストリーを旅しているかのような気分にさせるヴァリエーション豊かな楽曲達に、底知れないヒップホップへの愛と彼の美学を感じ取ることができる。アメリカのポップカルチャーや文学を斬新な切り口で考察する新元良一が今回選んだのはタイラー・ザ・クリエイターの「ウィルシィア」だ。

アン・パワーズという人は、僕が信頼する音楽評論家の1人だ。ラジオの公共放送NPRの番組に出演し、そのウェブにも寄稿することがあるが、タイラー・ザ・クリエイターについての彼女の文章が目を引いた。好奇心をあおられたのは、文中で1編の小説の話題にふれていたからだ。アメリカ人作家クリステン・ルーペニアンによる短編小説「キャット・パーソン」は数年前、ニューヨーカー誌に掲載されるや瞬く間に評判を取り、ネットでも大いに話題となった。

掲載時に一読したが、感想から先に話すと、あと味の悪さが残る作品であったと記憶している。作品の質うんぬんの話でなく、登場人物が裏表なく描かれているように思え、そこにある種の居心地の悪いリアリティを感じたのである。小説の主人公の女子大生は、アルバイト先の映画館で客として来ていたかなり年上の男性とめぐり合う。やがて2人はテキスト・メッセージをやりとりし、恋仲となるのだが、年齢差もあってか通い合うと思えた互いの心に隙間が生じる…とだけ聞けば、どこにでもあるストーリーだろう。

ところが、前述したようにリアリティが表れるのは、そこに“見たくない”人間の側面が描かれているからだ。例えば、年の差のあるカップルはつきあうようになった当初、言うまでもなく仲睦まじく、楽しそうである。しかし時間が経つにつれ、互いの心が離れていくに従い、素っ気なく、冷たく相手をあしらい、それまで隠れていたネガティブな裏側が露わになる。

冒頭のパワーズによる記事に話を戻すと、この人間の表裏両面が、タイラー・ザ・クリエイターによる彼の最新アルバム、『コール・ミー・イフ・ユー・ゲット・ロスト』の収録曲の最後に入った「ウィルシィア」で表現されているという。そこで歌詞に当たってみると、確かに曲の中で語り手となる人物の身勝手さなど、倫理的に問題視されるところが出てくる。何が問題かというと、友人のガールフレンドと知っていながら、その彼女と恋仲になってしまう三角関係を本作は扱う(「Side Street」というタイラーのPVで、相手の彼氏の目を盗んでいちゃつく2人の様子が描かれる)。

問題は、お前の彼氏がオレの仲間ってことだけど、正直言うと、お前に奴を捨ててほしい

モラルはオレにだってある、本当さ。そいつを破ったことなんてない

でもこいつは、ちゃんとした意思を迷わす代物さ

ちゃんと心がけるオレだが、こんな風に感じたことなんてない(拙訳)

インパクトのあるドラム音で始まり、これに調和を取るベースの響きがジャズの彩りを与えるメロディ・ラインは、独白調の語りに見事にマッチする。結果的に、友人の恋人を寝取ってしまった歌の語り手は、自分の行動をどこか正当化しようとし、開き直っている態度を取ることで、自己中心的で、見苦しいイメージを聴く側にもたらす。

一方で、罪悪感がゼロというわけでもない。友人のいないところで、自分と会う彼女に対し、この語り手は「お前のためなら、こんな友情なんてめちゃくちゃになってもかまうもんか」と強がりを言った舌の根も乾かぬうちに、恋仲になった女性の彼氏が、こんな仕打ちを受けるのは申し訳ないと、悪びれた態度を見せる。

人間の多面性が表面化し、取り沙汰される現代

自分が撒いたタネのくせして、女性に会えないことを嘆き、その彼女に友人と別れてほしい思いを伝えるなど、語り手の様子は確かに醜悪でみっともない。またあまりの真実味に、先の「キャット・パーソン」と同様、これも実際に起こったエピソードではないかと勘ぐる向きもあるかもしれないが、僕はそこまで、有名なミュージシャンのプライベートに関心があるわけではない。

では、「ウィルシィア」の何に引かれるのかといえば、本作が伝える人間の多面性と、時代がもたらすその表面化である。8分半を超える大作は、これまで記したように、わがままと罪悪感がないまぜになった心境が吐露される。ところが、そうしたトーンが結末に近づくと、よりさらけ出すようなものへとシフトしていく。

それにオレの生活のこっち側は、マジで内々に納めたい。わけわからねえ連中がいるし

それに

オレが大切にする人は陰にいてもらいたい

コメントとか、スポットライトとか、考察とかから身を守るためにな

だってそんなの外の連中にとっちゃただのオハナシにすぎないだろ

だけどお前にしても、本の中の一章でしかないかもな (拙訳)

最後のフレーズに関しては、「本」が示すのが何なのか、その解釈が分かれるところだろう。人々の関心は多岐にわたり、誰かの色恋沙汰や醜聞などそのうちの1つにすぎない、という読み取り方ができる。あるいは、この話を語る男性は、恋愛において1人の相手では満足できず、目移りして、すぐに別の人間と関係を結びたくなる、自分でも抑制が効かないような性格、とも受け取れる。

だがこの曲で重要なのは、最後よりもむしろその前の数行である。仮に語り手が作者タイラー・ザ・クリエイターだとして、有名人であるために、私的なこともすべて白日のもとに晒される宿命にある。いくら著名であっても同じ人間、にもかかわらず、プライバシーが失われることへの嘆きという捉え方が、その重要性の1つだ。そしてもう1つが、一個人に向ける社会の眼差しだ。

言うまでもなく、人間にはさまざまな側面がある。優しく、生真面目と表面的には見えても、意地悪な部分がどこかに隠れていても不思議でなく、それが人間の複雑さを表している。

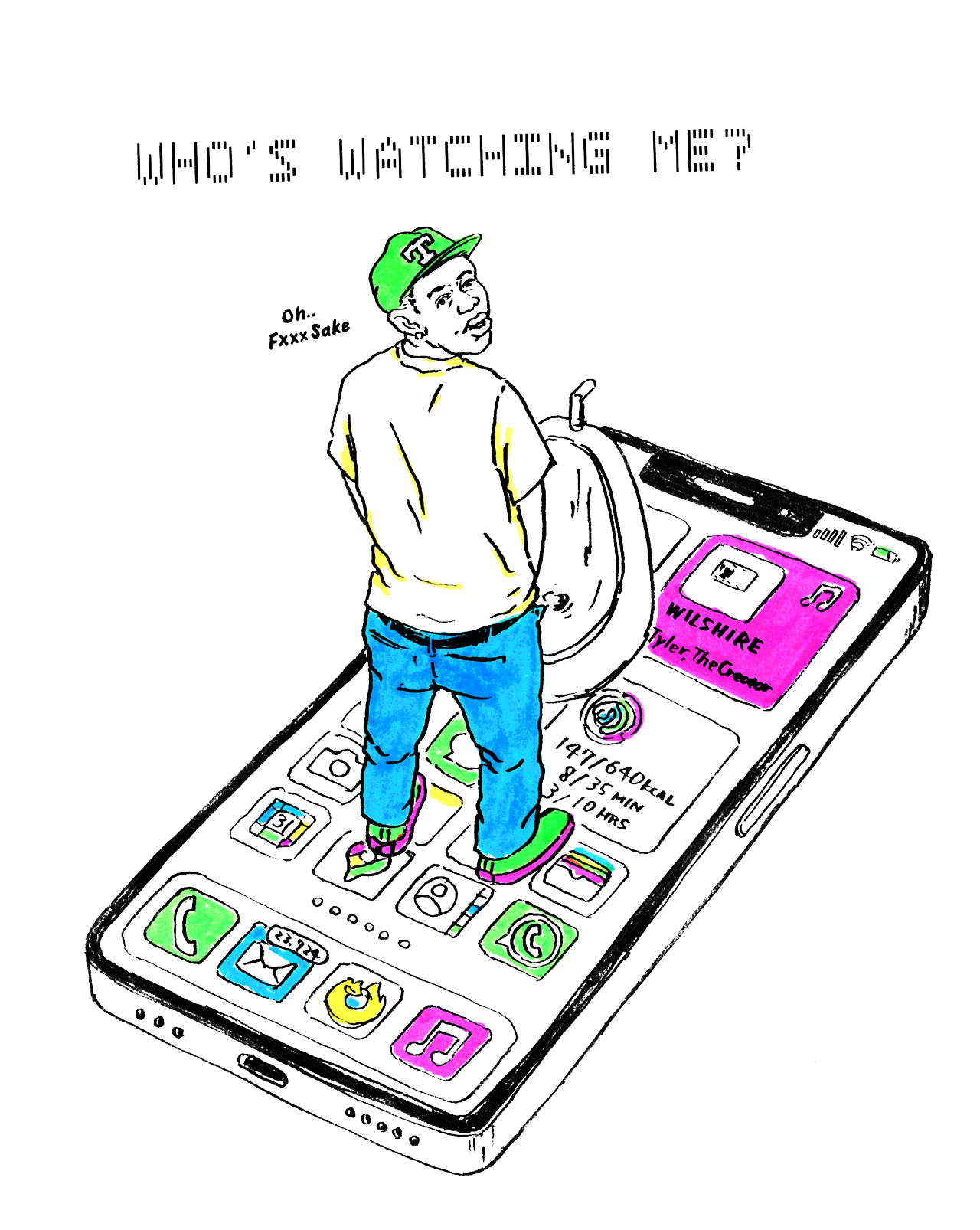

趣味や習癖と何でもよいけれど、1人の人物の普段見せていない面が現れて、共感をもつ他者がいる反面、これまでのイメージが損なわれる可能性も考えられる。問題はこの歌詞にあるように、他者のネガティブな反応がソーシャル・メディアにより、おもしろおかしく書き立てられ、拡散される時代にわれわれはいるということだ。

固定されたイメージを本人に「押し付ける」ことが、現代社会である種の息苦しさを生み出していると、本作に見るのは飛躍しすぎだろうか。懐古的な考えに走る必要はないけれど、ソーシャル・メディアをはじめ、新たなコミュニケーションの手段が広まる中、さまざまな“顔”をもつ他者を受け入れるおおらかさが、この時代のわれわれに求められているように思える。

Illustration Masatoo Hirano

Edit Sumire Taya