この数十年で、“折り紙”の景色が激変しているのをご存知だろうか。一般的に折り紙といえば子どもの遊び、あるいは「千羽鶴」が象徴するような願掛けや伝統的文化のイメージを持っている人が大半だろう。そんな伝承折り紙とは一線を画す、「スーパーコンプレックス」と呼ばれる系統の折り紙が、世界で人気を集めている。正方形を基本とする1枚の紙だけで、切り貼りは一切せずに「超複雑」な立体造形を折り上げるのが特徴。折る工程が400前後に及ぶ大作もあり、仕上がったところでのその作品の佇まいは、折り手のスキルやセンス、使う紙によってもかなり異なってくるのがおもしろい。SNS上では日々オリガミスト(折り紙作家や愛好家)達による投稿が、作品や作者名のハッシュタグでつながりながら、年齢も国境もないユニークなコミュニティーを形成している。

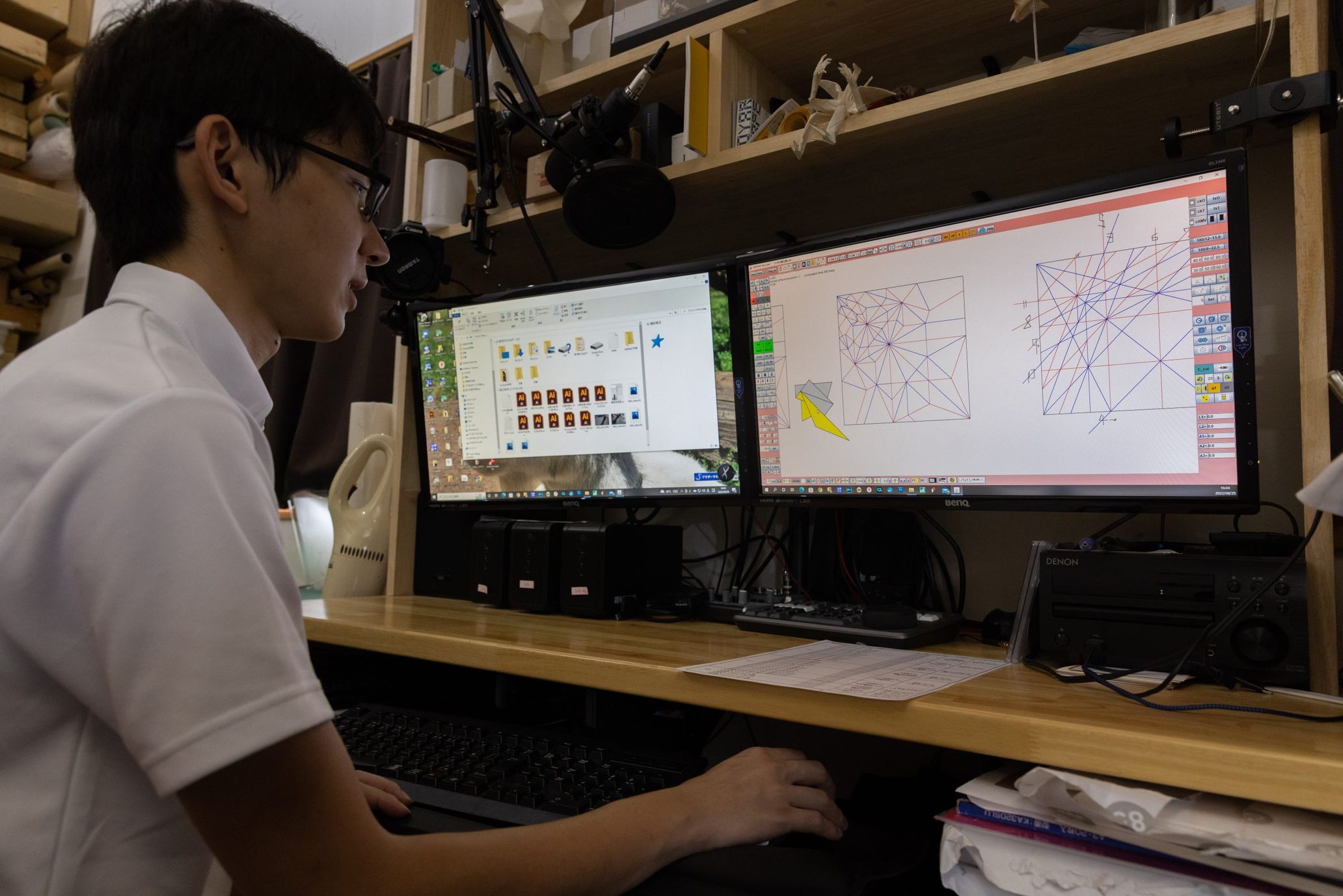

「スーパーコンプレックス」は2000年代に第一次ブームを迎えた。「TVチャンピオン全国折り紙王選手権」(1999年〜)が火付け役で、折り紙王者の神谷哲史が5連覇をかけて出演した2008年がブーム最盛期といえるだろう。同年、東京大学折紙サークルOristも発足し、理論派の折り紙が主導権を握った2010年代、全国各地ではさらなる未来を担う次世代キッズ達もまた着々と育っていた。その1人が、今回インタビューする有澤悠河だ。中学時代から難解な折り紙に取り組み、その過程で紙そのものが持つ魅力にもハマり、高校卒業と同時に手漉き和紙工房に単身弟子入りした。紙づくりから手掛ける(ちなみに紙の原料となる植物も自家栽培している)折り紙作家として、おそらく日本では唯一の存在だ。

2000年代のTVチャンピオン出演組が「折り紙王」と崇められたのに対し、有澤悠河は通称「折り紙王子」(「マツコの知らない世界」出演時に命名)として愛される。近年は企業からのオファーも相次ぎ、3Dガチャ(バンダイ)、公式マスコットやロゴの設計(ロールス・ロイス、マウントレーニア)、プリーツスカートのデザイン(ユナイテッドアローズ)など、ジャンルを超えたところで折り紙の新しいプレゼンスを高めている。現在24歳。そのハイブリッドな活動に迫りながら、前編では現代折り紙の魅力と可能性について話を聞いた。

折り紙との出合い

−− 折り紙をはじめたのはいつですか?

有澤悠河(以下、有澤):幼稚園の頃。みんなと同じタイミングです。当時の折り紙は、書店や図書館で手に入る本がすべてで、自分に折れないものはないと思っていました。その自信が一気に崩されたのが、小学3年生の頃に観た「TVチャンピオン全国折り紙王選手権」。こんなに難しい折り紙があったのかとショックを受け、ますますのめり込んでいきました。

−−小中学生の頃は、どんな折り紙を折っていましたか?

有澤:「TVチャンピオン」王者の神谷哲史さんの作品集があることを小学5年生の時に知り、親におねだりして出版元の「おりがみはうす」から通販で取り寄せてもらいました。そこから難解な折り紙にハマって、中学では自分でもオリジナル作品を創作するようになりました。

−−神谷哲史さんは、スーパーコンプレックス折り紙の第一人者ですね。

有澤:そうです。当時、神谷さんレベルの複雑さを操る作家は他にいなかったと思います。神谷さんは創作ペースも早くて、新作がどんどん出てくる。それだけでも鳥肌が立ちますが、実際に折ってみると、何よりその構造の美しさが衝撃的でした。

©arisawayuga

−−神谷さんの代表作といえば、最初の作品集の表紙にもなっている「エンシェントドラゴン」や、世界で最も複雑な作品と評されている「龍神」がありますよね。有澤さんは「アスールドラゴン」と「IBUKI」(写真上)。折り紙作家にとって、ドラゴンはやはり挑戦したくなるテーマなのでしょうか。

有澤:折り紙作家それぞれのドラゴンが確かにありますね。ドラゴンはパッと見てわかりやすいのが1つの理由かもしれません。僕よりひと世代前に、東大、早稲田、京大など有名大学の折り紙サークルが流行ったんですけど、その時に折り紙の理論がかなり進化して、画期的な構造を組み込んだ作品が出てきました。ただし、そのすごさは一般の人には伝わりにくかった。僕も構造の研究を続けていますが、渾身の作品をまわりの友達や家族に見せても、リアクションはイマイチだったりするんです。その点、ドラゴンは複雑な構造を持ちながら、なおかつ見栄えがしてわかりやすい。

−−有澤さんの作風として、ユニークなキャラクターも多いですよね。「クリスマスツルー」(クリスマスツリー×鶴)、「カドマツル」(門松×鶴)、「魔女鶴」など、誰もが知っている「折り鶴」をアレンジしたような作品が人気です。

有澤:そうですね。あとは「馬人間」(※ 体が人間で顔が馬)とか。これは僕のブログ時代の定番ネタだったんですけど、反響が良くてシリーズになっています。クラリネットやトロンボーンなどの楽器作品を持たせたりして。作品そのものが楽しそうなのがいい。

伝承折り紙から現代折り紙へ

−−シンプルでわかりやすく誰もが楽しめるのは、元来の折り紙の姿でもありますよね。折り紙の系譜をたどると、吉澤章さん(1911-2005年)という作家に辿り着きます。明治生まれの彼が、それまで平面&直線の構造だった折り紙を、立体&曲線を持つ創作の世界へと導いたパイオニアだと思うのですが、それでもまだ造形はシンプルで有機的でした。

有澤:吉澤さんは現代折り紙の父といわれています。ひと昔前の折り紙にも興味があって、吉澤さんの没後に開催された作品展を見に行ったことがあります。彼は折り紙に初めて「創作」の概念を持ち込んだ人です。海外での折り紙人気も、元をたどれば吉澤さんの影響だと思います。決まった折り方しか存在しなかった当時の時代背景を考えると、あのクオリティーは本当にすごい。

−−ちょっと調べたら、吉澤さんは1950年代から晩年までの半世紀、日本のアートを世界に広めたかった外務省や国際交流基金の派遣で世界54ヵ国を回ったようです。

有澤:けっこう最近の話ですよね。吉澤さんの折り紙を見て育った世代が、次の世代を生み出して、また次へ……という流れが、この数十年の現代折り紙にはあります。その中で時々、突然変異的な変化をもたらす作家さんも出てきたり。

−−例えばどんな?

有澤:「角度系」と呼ばれる構造で折り紙の「設計」を始めた前川淳さん。90度を4等分した22.5度の倍数核だけで構成していくと、整合性の取れた展開図を作れることができますが、これを用いて理論的に折り紙を設計できることを見つけた人です。それまでの折り紙は「ぐらい折り」という、これくらい折るみたいな感じで、気持ちいい形に紙を持っていく折りたたみ方が多かったんです。それが前川さんの登場以降、折り紙は「設計」になった。今の折り紙のほとんどは、前川さんの土台に乗っかっています。

あとはやっぱり神谷哲史さん。僕もそうでしたが、神谷さんの影響で折り紙にハマるキッズ達は今もたくさんいて、小学1年生から「エンシェントドラゴン」を折る時代になっています。ほんの10年前までは考えられなかった状況。うらやましいくらいです。

形にするだけじゃない領域へ

−−折り紙の可能性をどう捉えていますか?ずばり、折り紙で食べていくことはできますか?

有澤:本の出版やワークショップなどで稼ぐことはできますが、純粋に創作だけでご飯を食べている作家は日本にはいないと思います。そこでいうと、海外のほうが折り紙はアートになっているので、ビジネスとして成立しています。

−−海外でのORIGAMIはアートの文脈でも語られていて、より表現の幅が広そうです。

有澤:そう思います。紙の隅をちょっと折っただけ、みたいな作品が、海外では折り紙として成立していますから。僕達が探究している折り紙はまず目的の形があって、それをいかに折り出すかがすべて。その過程が楽しい。だから折り紙作家としては、できたものへの執着はあまりないかもしれません。

−−これまで創作した作品は大量にあると思いますが、どのように保管を?

有澤:コンテナや段ボール箱にどんどん詰め込んでいます。紙は崩れやすいので、ひとつの箱にまとめて保管することで、作品同士が支え合って緩衝材になるメリットもあります。コンディションを保つ意味でも、部屋に飾ったりなどはしません。

−−現代折り紙は、職人というよりデザインの世界なのですね。

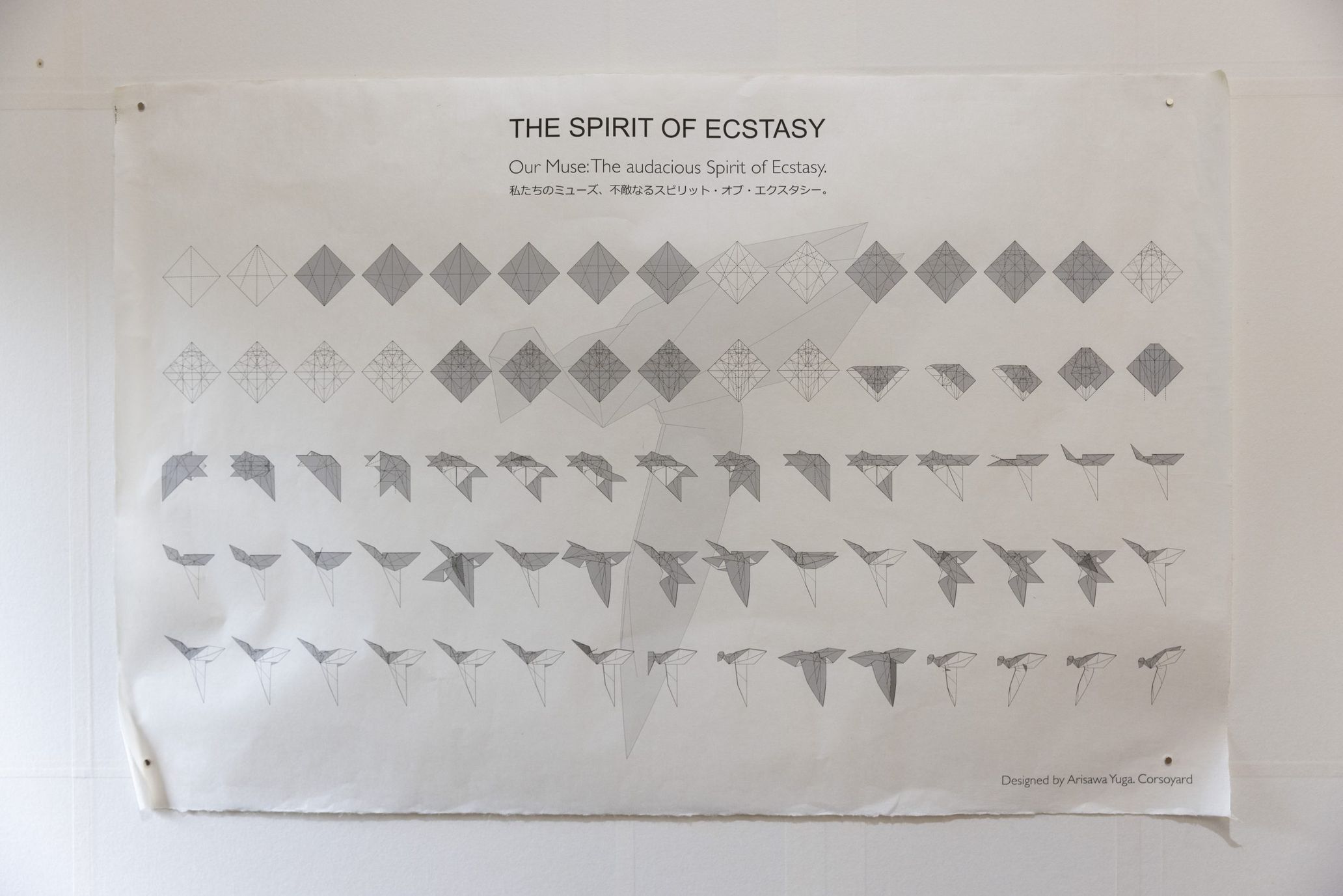

有澤:仕事としての折り紙は、ほとんどが設計です。例えば2019年秋に受けたロールス・ロイスからの依頼は、スピリット・オブ・エクスタシー(ロールス・ロイスの公式マスコット)の精霊を折り紙でデザインして、エキシビションの時にパフォーマンスをしてほしいという内容でした。エキシビションの来場者に配る折り図も書いて、ポスターのグラフィックも作成して、自分で手漉きした紙に印刷して納品しました。

−−何かを創作する時、その手の内まですべて公開してみせるというのが折り紙作家の1つ特性としてあります。折り図にするところまでが仕事。

有澤:本を出すのもそうで、折り紙作家が出す本は、1冊でトータル1,500工程以上を絵におこす作業なので、膨大な時間がかかります。ちなみにオリガミスト達は折り図がなくても、折り線だけを引いた展開図で解読します。上級者になると、完成品を見るだけでだいたい折れちゃいます。

−−音楽の耳コピみたいな?

有澤:まさに。折り紙作家の間では「にらみ折り」っていうんですけど、じっと対象をにらんで折り方を予想しながら折っていくやり方です。

−−できるんですね……そんな凄腕がそろう折り紙界で、有澤さんはさらに紙から自分でつくる職人でもあるというのは異色の存在です。

有澤:創作を始めた子どもの頃から、おもしろい形がつくりたい以上に、紙そのものへ思いがあって。人の手から生まれた紙にはエネルギーがあります。そのエネルギーを生かす方向に、僕は形を変えるだけ。折り紙はいつもそんな気持ちで創作してきました。手漉き和紙にチャレンジしたいと思ったのは、折り紙のための理想の紙が欲しいというのももちろんありますが、何よりモノとしてゼロから生み出したい思いが強かったから。変えるだけじゃなく、生み出すためには、どうすればいいのか。紙づくりから行うことで、その唯一性にたどり着けると思ったんです。(後編に続く)

有澤悠河

1997年北海道札幌市生まれ。幼稚園の時に折り紙と出合い、12歳から難解な折り紙に取り組み始め、創作活動をスタート。高校卒業後の2016年、美濃手漉き和紙工房「Corsoyard(コルソヤード)」に弟子入りし、折り紙と手漉き和紙の両方を生かした商品開発や設計を行う。著書に『おりがみ王子のカワイイ!けれど難しすぎるおりがみ』(2019年/KADOKAWA)、『折り紙王子の凄ワザ!折り紙』(2020年/河出書房新社)、『折り紙王子の凄ワザ!折り紙 ジャポニスム』(2022年10月発売予定/河出書房新社)。なお「折り紙王子」の呼称は「マツコの知らない世界」出演時の命名をきっかけに定着。バンダイ、明治、ロールス・ロイス、ユナイテッドアローズ他、さまざまな企業とのコラボ多数。

Photography & Videography Shin Araki