箭内道彦(やない・みちひこ)

クリエイティブディレクター。1964年福島県郡山市生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業後、博報堂を経て2003年に独立し、風とロック有限会社を設立、現在に至る。タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」、リクルート「ゼクシィ」など話題の広告を数多く手掛ける。若者から絶大な人気を得るフリーペーパー「月刊 風とロック」(定価0円)発行人・編集長、東京藝術大学 学長特命・美術学部デザイン科教授。2011年大晦日の紅白歌合戦に出場したロックバンド「猪苗代湖ズ」のギタリストでもある。

https://michihikoyanai.com

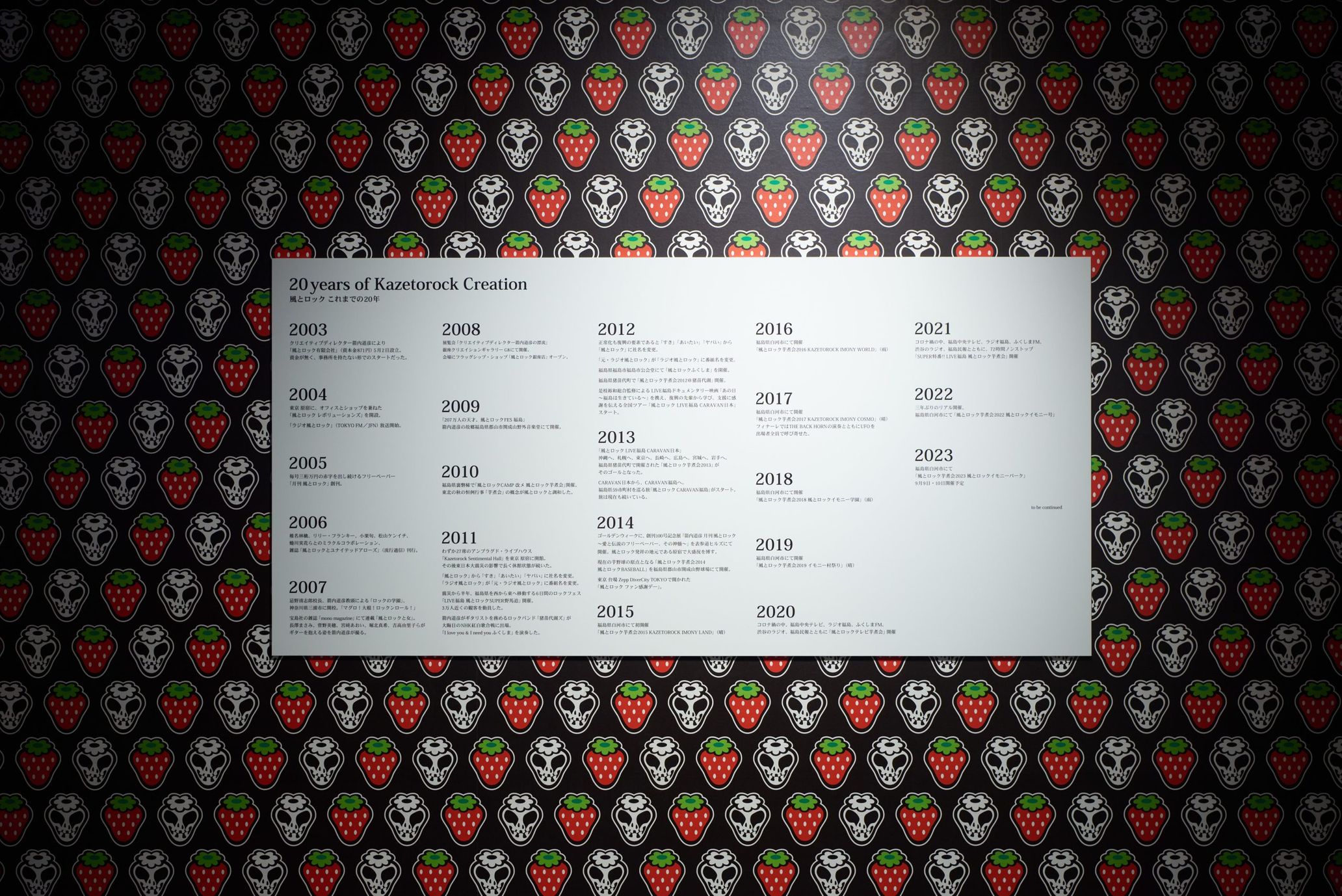

クリエイティブディレクター箭内道彦による「風とロック」が、2023年5月2日に設立20年を迎えた。それを記念し、渋谷パルコでは風とロック20周年展「風とロックで みんな笑ってる」が開催(4月28日~5月8日)されている。

同展は、風とロックが手掛けてきたタワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」の広告やフリーペーパー「月刊 風とロック」(定価0円)の写真などが複数の大型LEDディスプレーに次々と映し出される構成で、加えて「風とロック」の全バックナンバーがそろう貴重な機会となっている。

また、会期中は渋谷パルコ10Fの「ComMunE」で11日間に渡り、展覧会入場チケットを購入した人を対象にした日替わり「ゴールデントーク」も行われている。

今回、この展覧会がどのような経緯で開催されることになったのか、その理由とともに箭内道彦にこの20年を振り返ってもらった。

回顧展ではなく企画展

——今回の展示はいつ頃から企画されたんですか?

箭内道彦(以下、箭内):昨年9月にパルコの「SPECIAL IN YOU.」というシリーズ広告で画家の友沢こたおさんを撮影した際に、独立以前の博報堂時代から長年ご一緒してきたパルコ宣伝部の草刈(洋)さんが久し振りに現場に戻って来たんです。「そういえば風とロックは来年20周年ですね」っていう話が出て、「ぜひパルコで何かやりましょう」という流れになったんです。

それまで20周年に何かをやることは特段考えておらず、何もしないで通過するのだなと思っていたくらいでした。

——風とロック20周年の展覧会と聞くと、箭内さんの撮影した写真が会場いっぱいに飾ってあるのを想像していたんですが、基本的には大型LEDディスプレーに動画として写真を見せていくといった展示なのは意外でした。

箭内:プリントだと観てほしい写真を全部並べるのにはスペース的に難しく、スライドショーにすれば何枚でも積み重ねることができると考え、このスタイルにしました。

それと、20周年ではあるのですが、歴史を振り返る「回顧展」じゃなく、現在と未来に向けた「企画展」としてやりたかったんです。この世界の平和にほんの少しだけでも役に立てるように。さまざまに活動をしてきた過去のアーカイブではなく、今回は「みんなが笑ってる」ということにフォーカスして、そのプレゼンテーションも風とロックらしくしようと考えて大型LEDを5枚用意しました。

——フリーペーパー「月刊 風とロック」(定価0円)のすべての号を読むことができるのも、貴重な機会です。

箭内:もう手に入らない号ばかりです。全バックナンバーをリアルにめくることができます。

——展覧会と合わせてトークイベントも開催していますが、それは最初からセットで考えていたんですか?

箭内:はい。「風とロックとPARCO」として、ゴールデンウィークに渋谷PARCOでしか体験できない時間を作ろうと考えました。11日間連続で14本のトークがあります。

僕がパーソナリティを務める3本のラジオ番組の公開収録や、「月刊 風とロック」の公開取材、僕が教授を務める東京藝術大学美術学部デザイン科の公開授業「映像論」も開きます。これまでもこれからも、人と人が出会い、笑顔になる「場所」を作ることが、風とロックの本懐であることは揺らぎません。

——トークイベントの人選に関してはどのように決めたんですか?

箭内:とにかく、僕が今、直接会って話したい方々にお声がけをしました。結果的に、ここにしかない唯一無二の、うっとりするようなラインアップになりました。

東日本大震災による気持ちの変化

——2003年5月2日に風とロックを設立し、今年で20周年を迎えました。設立した当時は20年後を考えていましたか?

箭内:全く考えてませんでしたね。当時は「リアルタイム」というものに異常な執着があって、「今日のことしか考えない」というNO TOMMOROWな日々でした。だから20年後の自分なんて想像すらしていなかった。「みんな、明日が来るって思い過ぎなんだ」と、日々是遺作の心境で、生き急ぐように疾走を続けていました。

——博報堂を辞めて、風とロックを設立したのは箭内さんが39歳の時ですが、やはり40歳を前に独立しようと決めていたんですか?

箭内:実は辞める直前に社内報で「博報堂を一生辞めません」って宣言したんですよ。それで先輩方から「お前いいな」って褒められたり、後輩達から「元気をもらえました」と言ってもらえたんですけど、声にしたことで逆に本当にそうなのかと思い始めてしまって。自分の発言に自分でアンチテーゼするみたいな。半ば反動的に辞めた形です。

それと、ある先輩が「40歳の時に何をしているかだよ、人間は」って常々言っていたので、辞めるなら40歳になる前に辞めようと思ったのもあります。あともう1年待って、40歳になったら早期退職制度があって、退職金が多くなったりとか、上場前だったので、あと1年半待てば、持株会の配当なんかもあったんですが、それを捨てて辞めちゃうっていうのが面白いって、自分の中で盛り上がってしまって。若かったと思います(笑)。

——風とロックを設立した当時の箭内さんは、広告業界の異端児的存在でした。先のことは考えずに楽しいことをやっていこうというマインドだったんですか?

箭内:2000年代はそんな感じだったんですけど、東日本大震災で気持ちは大きく変わりました。震災直後に僕は「福島を一生支えます宣言」をしたんです。でも、一生ってどれくらいかなと考えた時に、当時、東京電力福島第一原発の廃炉が40年かかると言われて、だから今後福島を支えていくには、明日死んだら1日しか支えられない、長生きしなきゃダメなんだってことに気がついたんです。そこから仕事でも20年後、30年後をイメージするようになりました。

本当にそこが境目で、自分の中で、「今 必要なもの」が変わっていったというか。この20年を振り返ってみると、今回の展示のタイトルを「風とロックで みんな笑ってる」にした通り、“笑う”ということはどの時代でも一番必要なことだったんだなと改めて思います。だから震災を機にみんなが“笑える”ことをより考えるようになりました。

——近年は新型コロナの流行というのも大きく価値観が変えられる出来事だったと思いますが、コロナ禍での意識の変化はありましたか?

箭内:芸術やエンタテインメントが「不要不急」というレッテルを貼られる中、果たして本当にそうだろうか、というのは震災の時にも感じていたことでした。あの時も音楽は無力だと言われたけど、でも、全然そうじゃなかった。人が前を向いて生きる力を得るために、大きな声を出したり、歌ったり、泣いたり、笑ったりできる場所は絶対的に必要不可欠です。コロナ禍の中、その確信はさらに深まりました。

タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」

——風とロックの設立以前から手掛けているタワーレコードのコーポレイトボイス「NO MUSIC, NO LIFE.」は広告の枠を超えて、音楽ファンからも愛されています。あの広告はどのように誕生したんですか?

箭内:「NO MUSIC, NO LIFE.」は1996年に誕生しました。僕が担当する以前のタワーレコードの広告は博報堂のスターチームのクリエイターが手掛けていたんですけど、今でも担当してくれているタワーレコードの坂本(幸隆)さんから「すごい人じゃない人を連れて来てください」と営業が言われたそうで。営業もどうしようかと困っていたのを、僕と一緒に仕事をしていたコピーライターの木村透さんが見つけて。当時は“営業パトロール”っていうのを2人でやっていて、いい仕事が落っこちてないか、営業のフロアに行って声をかけてたんです。そこにあったのがタワーレコードの仕事でした。

それで坂本さん、僕、木村さんの3人で作るようになって、坂本さんからナイキの「JUST DO IT.」やアップルの「Think different」のような言葉がタワーレコードにもほしいとオーダーをいただいて。僕が「No Pain, No Gain,」っていう言葉がすごく好きだったのと、否定から入る企業スローガンはほとんどない時代に、NOで始まる強さを考え、木村さんに「No Pain, No Gain.」の音楽版を作りたいと言って「NO MUSIC, NO LIFE.」が生まれました。否定の否定は強い肯定、中学で習った二重否定です。

——そのコピーが色褪せることなく、ずっと続いているのはすごいですよね。

箭内:言葉に力があったとか、僕等が頑張ったとかではなく、たくさんの音楽ファンやミュージシャンが時間をかけて育てあげてくれたということに尽きると思います。

「風とロック」もそうなんですけど、「NO MUSIC, NO LIFE.」も、もう僕等のものではないというか、好きだと言ってくれる方々が大きくしていった言葉だと思います。あと、「NO ラーメン, NO LIFE.」みたいにみなさんがそれぞれにで遊んでくれる現象が起きて一般化されたのも大きかったと思いますね。

——モノクロ写真に赤いコピー、黄色い帯というフォーマットも変わらずに続いています。

箭内:2000年代前半にできたフォーマットです。それまではあえて毎回違うロゴデザインです。当時はいかにその時その時の気分を捉えて定着できるか、を考えていました。

それで、2000年代前半から音楽のデジタル配信が始まったりして、これから音楽ってどうなっていくんだろう、CDが無くなるんじゃないかとかそんな空気感だったんです。みんなで一緒に考えていこうと、「.(ピリオド)」で結んでいたコピーを「?(クエスチョン)」に変え、問いかけのシリーズが生まれました。それが、平間(至)さんが撮ったモノクロのポートレイトに黄色い帯のシリーズです。

そう考えると、僕の広告の作り方は、基本的にすべて「問いかけ」なんです。あなたはどう思います? 一緒に考えましょう、と、ここでも「場」をつくる。あらかじめ答えを用意してそれを一方的に提示するのではない、対話というスタイルが多いです。

「月刊 風とロック」(定価0円)の革新性

——フリーペーパー「月刊 風とロック」(定価0円)もずっと続いていますが、これは会社を設立した時から作ろうと考えていたんですか?

箭内:いえ。設立して少し経った頃、「ラジオのパーソナリティをやりませんか」ってお話をいただいて、2004年8月からTOKYO FMで「風とロック」という番組が始まったんですが、その番組が半年で終了したんです。

終わった時にすごく自分を全否定された気持ちになって、これからどうしようかなと落ちて。ラジオをやっていると、会いたい人に会うことができる。メディアってすごいなと改めて感じて。だったら、ラジオが終わっても、別のメディアを自分でを作ればいいんだと気がついたんです。ラジオとともに雑誌も「オールドメディア」と呼ばれ、縮小傾向が続いていました。だからこそ雑誌だったんです。2005年3月末でラジオが終わり、4月1日に「月刊 風とロック」(定価0円)をスタートしました。もしラジオが続いていたら「月刊 風とロック」は生まれてなかったかもしれません。

——無料というのもすごいですよね。

箭内:無料にしたのは、何にも縛られず自由にやりたかったからです。あと好きにやるから誰にも何も言わせないぞという予防線(笑)。

「なぜ無料なの?」「なぜ赤字なのに続けるの?」とか、よく言われるんですが、それは「好きだからです」っていうことしかないんです。でも好きだからなんていう理由だけでは広告業界じゃ着地しない。それを成立させながら、さまざまに活動を進めていけたら痛快だろうなと思ってましたね。

でも、時代も変わってきて、0円というものに価値がなくなってきて。最初は、価格をつけられない=プライスレスという意味で0円だったんです。それがウェブでいろいろなものが無料で見られるようになって、0円の持つ意味が変わってきてしまった。あと「月刊 風とロック」が手に入らないことへのクレームの方が大きくなってきてしまって、そんなに無理して毎月にするよりはさらに新しいことに無駄遣いをしていこうと考えを少し変えていきました。

——「風とロック」で革命的だったのは、箭内さんが「写ルンです」を使って自分で撮影したことだと思っていて。あれによって、普段見られない俳優やミュージシャンの表情が撮れる、まさに箭内さんしか撮ることができない写真になってました。

箭内:「写ルンです」を使った理由の1つは、フィルムカメラだったからです。当時、カメラもデジカメが主流になりつつあった中でフイルムだった。もう1つはもともと「写ルンです」自体が親しい人を撮る時に使うカメラなので、好きな人を撮る表現に最適でした。一時期、日本で一番「写ルンです」を買っていたと思います。右手親指にフイルムの巻きダコがいつもできてました(笑)。

オノ・ヨーコさんを「写ルンです」で撮影した時は、最初は驚いていらっしゃったんですけど、「大好きな人を撮るためのカメラなんです」と説明したら理解してくれました。

今は「写ルンです」以外にも、スマホで撮ることも多いですね。スマホも「写ルンです」と同じように好きな人と距離の縮めてくれるので。

——インタビューも含めて、箭内さんだから引き出せる内容ですよね。

箭内:他の人だったらOK出さないですよって事務所やマネージャーさんから言われたりもしました。仕事としてやっていないので、みなさん一緒に遊んでくれたんだと思います。インタビューもそうだし、笑っている写真や変顔の写真とかもよそじゃOKが出なかったと思います。

——今後も「風とロック」は継続的に作っていくつもりですか?

箭内:もちろん。僕が死んだ時には棺桶に全号入れてほしいですね。

「僕がやっていることは全部広告」

——今、一番注力していることはなんですか? 東京藝大の教授でしょうか?

箭内:そうですね。組織が嫌で独立したのに、また組織に戻っている(笑)。

やっぱり震災を機に、死を意識するようになって、やがて自分がいなくなるという事実に気がついて。ずっと1人広告代理店みたいな感じで、自分のやり方を人に見せずにやってきたんですが、僕の写真の撮り方、デザインの作り方とか、非常にめずらしいやり方なんですよね。再現性のない方法論でやっている。それを誰かに引き継げたらいいかもしれないと思って、東京藝大の仕事を引き受けました。新しい作品を生み出すバトンみたいになったらいいなという思いで。

今回の展覧会も、世の中に笑顔が増えますように、という純粋な気持ちもあるんですけど、何かここから生まれたらいいなとも思っています。

——箭内さんといえば、広告の人というイメージですが、風とロックを設立してからは、その枠を超えて活躍してますよね?

箭内:人にはよくそう言われるんですけど、「僕がやっていることは全部広告なんです」と、あえて言うようにしてきました。「対象の魅力を抽出して、それを最大限に表現し、発信する」、広告をそう規定すれば、自分のやっていることは全部広告なんです。

「広告することは、応援すること」とも考えています。好きな商品を、ブランドを、つくる人を、でる人を、手にする人を、社会を、時代を、応援するクリエイティブです。

広告への不信感やダーティなイメージって今はかなりありますよね。ウェブでも、広告って表記するとPVが下がるなんて話も聞いたりして。それだけ広告って嫌われている。もともとそうだったかもしれないですけど、広告に携わるものにとって、それは大きな課題だなと思います。

僕自身も広告から離れようと思ったことは幾度かありました。でも、僕がやっていることも広告なのだとしたら、広告も悪くないなと。若い人にもそう思ってほしいです。

——ずっと第一線でやってきて、新しいものには反応し続けられていますか?

箭内:もともとできていないですよ。基本的に同じことをずっとやり続けて、狭く掘り進めて、それだけで20年やってきています。

——でも、それが真似できないからこそ20年も続けてこれたんでしょうね。

箭内:そうだと思います。でも何でこれができているのか、自分でも解明できていないんです。再現性もない。

——今、一番興味あることはなんですか?

箭内:なんだろうな……。さっきの話ともつながるんですけど、「どうやったら人が輝くか」にいつも興味があって。大学(東京藝術大学美術学部デザイン科)にいても、学生達が生き生きとアートやデザインに向き合うには自分は何をすればいいか。教えているという感じじゃ全然なくて、エデュケーションをしているというよりは、ディレクションをしているような気がします。晒した僕の姿を見て、学生が勝手に何かを掴んでくれるような。一緒に悩み、答えを探すような。

——風とロックにも箭内さんにも、自由なイメージがあります。

箭内:もともと自由ではなくて、自由なふりをし続けているだけなんですよ(笑)。

——トレードマークの金髪を辞めようと思ったことはありますか?

箭内:ないです。髪の毛が1本になっても金髪にするって樹木希林さんと約束しちゃったので、その約束は破れないなと。今年で金髪は25周年で、12月にドレスコードは金髪っていうパーティを開きます。今回の展覧会の宣伝美術を担当してくれた千原徹也さんに幹事をお願いしました。

——最後の質問で、来年60歳になるのに向けて何かやりたいことはありますか?

箭内:自分の60歳を祝ってほしい気持ちはないんですけど、自分が60歳でまた新しいことができたという景色が見たくて、来年4月にイベントを計画しています。あえてずっと個人商店的な感じで動いていたんですけど、何か大きなことをやりたいなと思って、今準備を進めているところです。またたくさんの笑顔で溢れるような。

Photographer Tameki Oshiro

■風とロック20周年記念展「風とロックで みんな笑ってる」

会期:2023年4月28日~5月8日

会場:PARCO MUSEUM TOKYO

住所:東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 4F

時間:11:00〜21:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日18時閉場

※5月7日は抽選整理券順の入場後、フリー入場となる

料金:一般 ¥500/小学生未満無料

https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1199