1990年代、イギリスから発信されたクリエイティビティの衝撃は世界中を駆け巡った。それはパンクというサブカルチャーの終焉を迎え、1980年代後半に起きたバッファロー・レヴォリューションと呼ばれたファッションムーブメントをきっかけに爆発した新しいクリエイティブのパワー。『i-D』や『The Face』などのイギリスを代表するカルチャー誌から発信された“リアリティ”スタイルのファッションストーリーは、それまでのファッションフォトグラフィーの定義を破壊し、新たにファッションフォトアートの潮流が作り出された。それによってファッションフォトグラフィー界では、グレン・ルチフォードやユルゲン・テラー、マリオ・テスティーノ、ヴォルフガング・ティルマンス、エレイン・コンスタンティンなど多くの新スター達を輩出。そしてアリス・ホーキンスもまた、当時アートスクールを卒業後すぐにその才能を見いだされ、彼等の後を追うようにファッション・カルチャー誌や広告キャンペーンなど数多くの媒体で活躍したフォトグラファーの1人だ。

現在イギリスはもちろん、世界各国で個展などを行い、アーティストとして活躍するアリス。そんな彼女が5月に出版した最新写真集『Dear Dolly』は、アメリカのカントリー・ウェスタンミュージックの女王といわれたソングライター、ドリー・パートンに対するアリスのイメージが凝縮されたものだ。西洋の価値観ではブロンドの髪の女性は憧れであり、一般的な男性においてセクシャリティをイメージさせる美しい女性を表す。マリリン・モンローはもちろん、パメラ・アンダーソンやアナ・ニコル・スミスなど、彼女達が持つブロンドの髪と肉感的な体形。それは「フェミニニティ」と「セクシュアリティ」という女性らしさを表し、とくに男性から称賛される一方で、時には知性に乏しいという印象を抱かせるという屈折した偶像ともなった。しかし自身もブロンドの髪を持つアリスは、ドリーの「女性的なもの」を尊敬し、女性的でありながら、才能と強さを持つ彼女に憧憬の念を抱き、その想いを写真に収めるに至った。

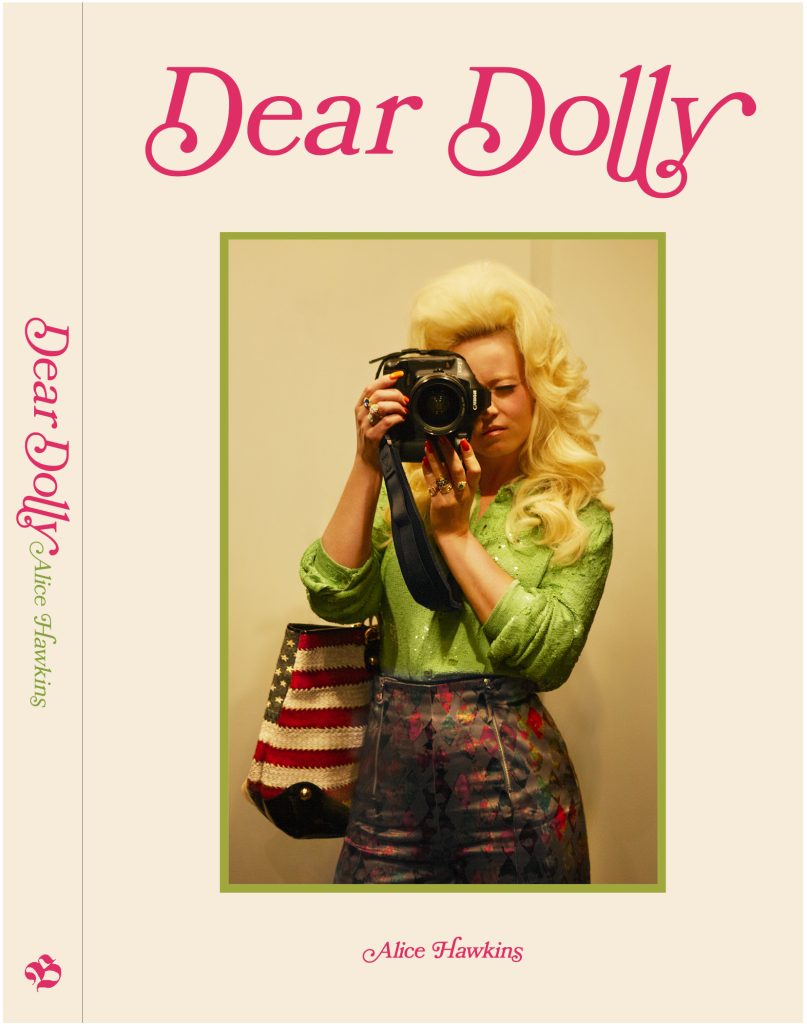

自らドリーに扮してセルフポートレートや他のモデルとともに彼女のアイドルにオマージュをささげたこの写真集には、セクシュアリティよりも、母性や女性らしさに溢れている。制作メンバーには、アートディレクションに『The Face』『POP』『LOVE』などのアートディレクターとして知られる「Suburbia」のリー・スウィリンガムとスチュアート・スポルディングが担当。彼らのクリエイティヴィティがアリスの写真のクオリティをさらに高めている。

今回は、日本にも撮影で訪れたことがある彼女に同作を通して彼女が表現したかったこと、自身のアイドルであるドリーの魅力、フェミニニティについて、そして本人の女性像や日本人の女性像などについて語ってもらった。

自身のアイドル、ドリー・パートンにささげた本作

――『Dear Dolly』のコンセプトを教えてください。

アリス・ホーキンス(以下、アリス):これは、私が深く愛し、憧れる人について語っているとても個人的な作品です。この自己の世界でどのように動き回り、いかに自分を見せるか、という夢やファンタジーを探求しています。自分の個性をしっかりと保ち、コントロールすることで大きな力が発揮できると信じているから。

『Dear Dolly』は、名目上1人に宛てたものですが、変身し、喜びを分かちあいたいという願望を理解する人全員に向けたもの。偶像を通して自分自身をフィルターにかけることで、私達がどのような人間になりたいかを見いだすための探求です。この点についてドリーは「観客は、私が私であることを見るためにショーを見に来るのではない。彼らは自分達がなりたい姿を見に来るのだ」と言っています。

――この写真集を作ることになったきっかけは?

アリス:2010年に初めて「ドリーウッド」(ドリーが運営するテーマパーク)に行ってから、 いつか私のアイドルであるドリーの作品を作るためにまたここに戻って来たい、と思っていました。そして最近、大切な友人が命を断ってしまい、彼の葬儀を終えて傷心のままニューヨークに戻った時、夫が「ドリーウッド」へのドライブを提案してくれたんです。そこに再び訪れて、1970年代に実際に使われていた彼女のツアーバスに乗り込んだり、チャペルの中で静かに座ったり、幼少期に住んでいた小屋のレプリカの中をのぞいたりすると、ドリーを身近に感じ、深い感動に包まれました。ドリーのファンがここを訪れると、スピリチュアルな何かが起こるみたいで、この体験が癒やしと感動を与えてくれました。

その後『Ponystep』誌の編集者リチャード・モーティマーにアイデアを提案したら、幸運なことに出版することに同意してくれました。そして翌年、ヘアスタイリストとファッションスタイリストを連れて、テネシー州のナッシュビルにあるドリーの曲に関連する場所で撮影することができました。

――このプロジェクトを始めるのに、何かの決意があったのでしょうか?

アリス:他の誰のためでもなく、ただ自分自身のためにやる、という決意でした。大切な友人を失った傷心とともに、人生は短すぎるという直感が胸を打ち、亡くなった彼が私を駆り立てているのを感じました。少なくとも自分自身にそう言い聞かせていたんです。当時すでに妊娠後期で、もう1度自分自身何かを感じたいと切実に思っていたのも理由のひとつ。この時私は妊娠糖尿病と診断され、週1回は健診を受けていました。救命手術を伴うかもしれない危険な状態にあるという怖いトラウマから逃れたかったんです。そして母親になったら、もう2度と自分勝手なことはできないだろうとも思っていましたから。

妊娠後期中、大きなお腹に小さな生命を宿したという最も女性らしい身体をしていた私は、撮影のために全裸にならなければいけないと思っていました。それまで1度もやったことがなかったけれど、人生のその時点では、私は見た目よりもすべてに対処している自分の身体に誇りを感じていたんです。外部からの意見には一切左右されない、すべてを飲み込むような空間を移動しているような感覚でしたね。

――自身を含めてドリーのイメージを伝えるモデル達はかなり重要ですね。どのように見つけたのですか?

アリス:彼女達とは、ドリーのファンという共通の理由で知り合いました。1人はドラァグクイーンの友人を通じて知り合ったクレア、まさに運命の出会い。もう1人のトリクシーはロックダウン中にオンラインでの会話で決めました。2人ともコロナの影響でプロジェクトを進められない間、私に夢を与え続けてくれた人達です。

さらにもう一人のモデル、ケリー・オブライエンはプロのドリーのモノマネ芸人。彼女達はドリーの美学に共鳴し、愛し、尊敬している。クレアが撮影のために作ったウィッグ、ケリーが海外から取り寄せたドリーのレプリカの衣装、花柄のディテールやウッドチップを壁にあしらったピンクのベッドルームのインテリアまでドリーのイメージが表現されています。彼女達が素晴らしいのは、自分自身に誇りを持ち、信念を持って自身のセクシュアリティとフェミニニティを受け入れていることです。

――子ども達を作品に参加させた理由は?

アリス:母親というアイデンティティが大きな部分を占めているから。ケリーも母親で、10歳になる娘のアンバーも写真に登場しています。私の双子の息子バディとバスター、カメラマンのアシスタントのレオニの双子の娘、ルミン・ジュンとマコーレーも参加しています。

本作を通して、ドリーを慕う人達の間に見つけた姉妹愛も伝えたかった。それは彼等とつながることで感じる帰属意識です。だからレオニにはブロンドの双子の娘を連れてくるように頼みました。それがルミン・ジュンとマコーレー、トリクシー、私が一緒に写真に写っているもの。また写真集に私達全員の姿を何度も映し出すことで、作品全体を通して、新たに発見した姉妹愛の強さと、ドリーへの共通の愛を強調しようとも思いました。

――この本を作るにはどのくらいの期間を費やしましたか?

アリス:2010年から2021年の11年間。本の最後の章では、私が持っているドリーのチラシやパンフレットをひたすら紹介しています。これは20年以上前に彼女のファンになってから始めたドリー・スケッチブックという日記をスキャンしたものです。このファンダムという要素は悪趣味だと思われがちですが、私のプロジェクトには欠かせないものでした。

――歴史的に、ブロンドの女性は魅力的でセクシーな女性の代名詞だった。ドリーもその1人として知られています。彼女に憧れた理由は?

アリス:2001年に初めてドリーのアルバムを買って以来のファンですが、当時はアートスクールを卒業し『i-D』誌の撮影を始めた頃で、また同時に「エージェント・プロヴォケーター」のお店で時々アルバイトをしていました。2002年に初めて彼女のパフォーマンスを見た時は、魂を奪われたような感覚になり、一瞬で「私のアイドルを見つけた!」と確信したほど。ドリーが大胆不敵に、堂々と、自分の理想とする女性らしさを完全に受け入れていることに本当に感動しました。彼女の人柄と存在感は、ブロンドでセクシーで、しかも万能(美しく、賢く、強い)でいられるという概念を明確にしてくれました。とくに彼女の強さは、自身のセクシュアリティを用いることから引き出されていると思います。批判に対してユーモアと皮肉を使うことで、自身の宣伝としても利用しているから。

――実際にドリー本人に会いましたか?

アリス:今回のプロジェクトのためではないのですが、2011年に初めて彼女に会いました。写真集の最初のページの写真は、「O2」で行われたドリーのコンサートのバックステージで一緒に撮ったもの。イギリスのシンガーソングライターで友人のパロマ・フェイスが撮影してくれました。「バックステージで彼女に会わない?」とパロマからメールを受け取った時はすごく驚きました。フェイクメールかと思ったぐらい! ナッシュビルでの撮影を終えた私にとって大きな出来事でしたね。この時私が撮影した写真をプリントして彼女にプレゼントしました。ドリーはとても喜んでくれたのを覚えています。その翌日、彼女のマネージャーから「あなたはまるで若い頃のセクシーなドリーみたい。また今後もショーに来て彼女に会ってほしい」とお礼のメールが届きました。これは私にとって誇りであり、最後までプロジェクトを続ける励みになりましたね。

フェミニニティとセクシュアリティの探求

――この本で最も表現したかったことは?

アリス:ブロンドで、セクシーであると同時に、万能でいられるんだということ。そして心からドリーを愛していることを伝えたかった。今回アイドルに敬意を表して作品を作ることは、逃避と空想の場の機会を与えられるとともに、自身のフェミニニティとセクシュアリティに誇りをもち、分かち合い、探求することを可能にしてくれました。フォトグラファーとして仕事を始めた当初から、自分の作品に登場したり、セルフポートレートを撮ったり、フォトパフォーマンスを行なうなどしてきました。それは自身のアイデンティティと戯れ、探求するため。つねに被写体のように大胆で勇敢になりたいという夢があるからです。でも『Dear Dolly』は、私という人間や私自身のフェミニズムを理解するという点では、それ以上のものを与えてくれました。20代、30代、そして母親になってからも、ドリー自身の言葉を借りれば、「自分らしさを見つけ、目的を持って行動する」ことを可能にしてくれたんです。

――この本はフェミニニティに溢れていますが、あなたにとってフェミニニティとは?

アリス:私にとって女性らしさ=フェミニニティとは、自分自身の基準やルールを定義すること、つまり自分自身の体を所有し、人としてたたえられることです。女性らしさとは、単一のカテゴリーというよりはむしろスペクトルのようなもので、女性らしくあるために女性である必要はありません。それは自己表現であり、理想的な世界では、あなたの女性らしさがどれほど極端であろうとなかろうと、判断や固定観念なしに見られるべきです。

――何度か日本にも訪れていますが、あなたにとって日本の女性像とは?

アリス:日本の女性について私が抱く印象は、比較的保守的な集団主義文化の中で生活しているため、その中に溶け込むか、勇気を持って正反対のことをするかのどちらかではないかということ。彼女達は個人主義者になるか、あるいは集団でファッション・サブカルチャーの一部を形成する人々になる。そしてその多くは日本独自のものであり、神秘的で、魅了されます。

日本女性の中では少数派であろう「常識にとらわれない自分を見せる」という、彼女達の反抗心は素晴らしいことだと思うし、自己表現への追求には驚かされます。そして細部へのこだわりは世界トップクラスで、そこには多大な努力をしていることが窺われる。以前日本を訪れた時、道で芸者を見つけると、まるで王族かセレブが通りかかったような気がして、畏敬の念を抱いて目が釘付けになりました。

―ーそれはいつのことですか?

アリス:『インディペンデント・サンデー・レビュー』の仕事で日本に行った2007年。「ア ベイシング エイプ®」のNIGOが東京で「フェンディ」と開催したイベントを撮影するために行きました。それから2日間、『i-D』の仕事でミュージシャンを撮影したり、最終日には秋葉原の電気街を探索したり、メイド喫茶で働く女の子達を発見して嬉しくて有頂天になりました(笑)。典型的な18世紀英国ヴィクトリア朝のメイド服を着ていた彼女達の写真を撮るために、帰りの飛行機のスケジュールを変更したくらいです。その光景すべてが不思議で魅力的で、今まで日本で見たことがないものも多かったですね。

「エージェント・プロヴォケーター」のショップガールとして働いていた時、私もコスチュームのようなデザインの制服を着ていたので、カフェの女の子達に親近感を覚えました。当時は「ヴィヴィアン・ウエストウッド」による黒のボタンがついたピンクの短い丈のタイトなドレスにヒールを履いていました。実生活では許されないようなスタイルが、ショップガールとしては許される。そこに性的なパワーを見つけたのです。

でも日本で最も興味を持ったのは、制服の中には“セクシー”という西洋のステレオタイプの理想を覆すような、肉体をまったく見せないものが多くあったこと。私がポートレートを撮った女の子の制服の中にもバリエーションはありましたが皆同じような感じでした。最も魅力的だったのは、『ダウントン・アビー』から抜け出してきたかのようなメイドの制服。この古風なイギリスのピューリタン・スタイルを、私にとって未来都市のように感じられる現代の東京で見たのは不思議な感覚でした。

――その他に日本滞在時に何か驚いたことはありますか?

アリス:2度目の来日となった2015年。下田の温泉に行きましたが、それは忘れられない別世界のような不思議な場所と体験でした。夫も一緒だったのですが別々に入浴し、日本の伝統的な静謐な雰囲気の中で、日本の女性達と一緒に裸でお風呂に浸かりました。その場にいた外国人は私1人でしたが、自己表現のための外見的な要素はすべて取り除かれ、一体となった感覚がありました。今思い返しても、とても感動的な体験で癒やされます。もしこの場面を写真に撮っていたら、きっとこの経験は台無しになっていたでしょうね。

――憧れのドリーのような西洋の女性と日本の女性を比較してどのように思いますか?

アリス:もし私が芸者とドリーと同じ部屋にいると仮定したら、どちらを先に写真を撮るかわからないですね。それぞれが、別世界のクオリティとこだわりのある自己表現を放ち、まばゆいばかりに輝いているから。でも、もしドリーのような超フェミニンなイメージのブロンドで個性を主張する女性と比べ、保守的な社会のルールや制限された自己表現を守り、同じビジュアルに溶け込んだ日本女性についてどう感じるかといえば、それらはとても対照的だと言えます。日本では伝統的な保守的価値観が根強く、女性の人生のあらゆる時期において女性らしさに対する不文律や期待が存在するため、個人主義になるのは容易ではなく、奨励も期待もされていないのではないでしょうか。もしかしたら、西洋の象徴的なセクシーなブロンド女性の理想像の影響はそもそもなかったのかもしれない。この2つの対照的なイメージが存在するのは、形成されてきた文化がそれぞれ違うからでしょうね。

写真家からアーティストへ。新たな自己表現の仕方とは

――ファッションフォトグラファーからアーティストへ転身した理由は?

アリス:今でもエディトリアルの撮影は継続しています。最近では、今年初めにパリで、アメリカの演劇プロデューサーでゲイのファッションアイコンのジョーダン・ロスを『キングコング』誌で撮影したり、友人のデザイナーであるオリンピア・ル・タンによるカプセルコレクション「メゾン キツネ」の広告キャンペーンも撮影しました。でも時には、私の作品はファッション誌や広告キャンペーンから旅立ち、アートギャラリーや本の中で別の人生を歩むこともあります。ナッシュビルでドリーのセルフ・パフォーマンス・ポートレートを撮るという私の提案を支持してくれたのは、ファッション・アート誌でした。そしてこれらの写真は『Dear Dolly』プロジェクトの最初の章になったのです。写真を撮ることは誰にでもできますが、私にとっては、それが私個人にとって本能的に何かを意味するものであり、自然に衝動的にやってみたくなるものでなければならないのです。自分の夢やファンタジーの実現を感じるために。

――アーティストとして不可欠な要素は?

アリス:初めてカメラを手にしてからずっと、私は自分のアイデンティティを探求してきました。よく考えてみると、それは10歳の時から寄宿学校へ行ったこととかなり関係があると思います。学校はとても厳しくて普段は制服で誰もが同じ姿ですが、土曜の夜だけ私服が許される。それは自己表現ができる唯一の日。食事を受け取るために学校の巨大な食堂の中央に並び、闊歩する姿はまるでファッションショーのランウェイを歩いているような気分でしたね。入学当時、男子生徒は600人、女子生徒は100人ほどで、女性の先生も少なかった。男の世界のような場所で、“キャットウォーク”が耐え難いものになるか、素晴らしいものになるかは、他の女子たちの私服を借り服装をどう工夫できるかで決まる。服装と個人的なアイデンティティは、土曜日の夕方の学校で特に重要になったんです。

また、仕事の経験から言うと、私の場合コミッショナーや雑誌編集者が自分を信頼してくれた時、最高の仕事をすることができると気づきました。アートスクールを卒業した翌日に『i-D』誌のために初めて撮影したとき、プロジェクトにどうアプローチするか、依頼内容にどう反応するかは、自分の直感に耳を傾けるといいことを教えられました。その時の仕事は、ホワイト・キューブ・ギャラリーで開催されたスティーブン・マイゼルの「ヴェルサーチェの主婦たち」展のオープニング・ナイトの撮影でした。でもその中には怖くて入れず、代わりに入り口近くでパパラッチと一緒に立ち、そこに出入りするおもしろいものや人を撮影しました。編集者は私の写真を喜んで掲載してくれてホッとしましたが、それからは、自分がこうすべきだと思うことよりも、自分の感覚に従った方がいいと思うようになったんです。自身の心の声を聞くことは、アーティストとして不可欠なことだと思いますね。

――写真で最も大切にしていることは?

アリス:新しい現実を約束すること。それは、最高の自分、あるいはまだ想像もしていない自分に自由になれることです。フィクションと現実の間のバランスを描くこと。現実と理想の境界線をぼかして、ある種の高められた現実を作り出すことです。でも当然のことながら、さまざまな要素を演出することで、最終的には私が感じる現実のバージョンを描いていることは自覚しています。私の写真の中で、現実が重みを与え、そこに空想が解き放たれることが重要なのです。

私が写っているかどうかにかかわらず、私の写真はすべて”セルフポートレート”です。私はただ単純に写真を撮っているわけではなく、感情を動かされたり、個人的にインスピレーションを感じたりしないものを撮ることは考えられません。被写体に共感すること、つまり個人的な感情で被写体を見つけてつながることが重要。私の写真と人生が確実に手を取り合っていることがとても大切なんです。

私の作品は、写真を作るプロセスで冒険し、発見し、ロードトリップの感覚で作られることが多く、その過程で主題を発見する。現実を描くという意味でのドキュメンタリー。現実的で、事実に基づいた、予測不可能な状況。つまりレンズを通した時に何を見つけられるかわからないところが好きなんです。私の写真の意図するところは、寓話と現実の境界線を探ること。そして、私が捉えたものが現実の瞬間であり、程度の差こそあれ、最終的に私自身が創作し、演出したものをそう信じてもらえれば満足です。

――あなたにとって写真とは何ですか?

アリス:人生を豊かにし、退屈しない生き方をするもの。表現し、伝えるための手段であり、私が気付き、捉える価値があると思うものを大切にするための手段でもあります。さらに言い換えれば、あらゆる文化圏の興味深い人々を調べたり、出会ったりするための口実。見知らぬ人と友達になり、新しい場所を経験すること。

――今後の予定を教えてください。

アリス:あなたと話していたら日本を思い出しました。また戻って芸者達の写真を撮りたいです!ドリーの言葉を借りれば、私の大好きな歌の一節、「そう、私は夢を見ているだけだとわかっている。でも夢を見続けるだけ」という気持ちですね。

アリス・ホーキンス(Alice Hawkins)

女性らしさとジェンダーの社会的定義について考察するイギリス人アーティスト・フォトグラファー。2001年カンバーウェル・カレッジ・オブ・アートを卒業後、『PPO』『i-D』『LOVE』『Vogue』などに寄稿。ロンドンのサマセット・ハウスや北京のUCCAでグループ展や個展を開催する他、昨年はハートルプールアートギャラリーで「The Female Gaze: Revisited」を、「メゾン キツネ」(ニューヨーク)による展覧会「Imagined Realities」を実施。今でも雑誌に寄稿する傍ら、今年5月『Dear Dolly』を発刊と同時にHABギャラリーで行った個展を開く。『Dear Dolly』は、初写真集『Alice’s Adventures』(2017年)に続く2冊目の写真集。