現在、東京都現代美術館で展覧会を開催中のアーティスト・久保田成子。「Viva Video! 久保田成子展」は、2022年2月まで開催される国内巡回展で、没後初、日本では約30年ぶりの大規模個展となる。久保田の活動を代表するヴィデオ彫刻や映像作品に加えて、ドローイング、初公開の資料によって、初期から晩年までの創作活動を包括的かつ多角的に展示している。

今なお、世界中のアーティストに影響を与え続ける久保田の活動背景から、彼女が何を考え、表現を追求してきたのかをニューヨークの現代アーティストで美術評論家のマーク・ブロックが紐解いてゆく。

Photography Kenji Morita

Photography Kenji Morita

オノ・ヨーコ、塩見允枝子等との出会い

久保田成子は、生まれながらに知名度と国際性を約束された存在であった。1937年、久保田は新潟の文化的な家庭に生まれる。祖父は、中国からの影響を強く受け、17~18世紀頃に盛んに描かれていた日本画の流派、南画の名手で、中国的な教養を身につけた文人と呼ばれる層に支持されていた。両親はともに教師で、彼女は仏教的環境の中で育てられた。叔母は前衛舞踊家で、後に久保田が戦後の前衛ムーブメント、「ハイレッド・センター」や「グループ・音楽」に関わるきっかけとなった人物だ。特に「グループ・音楽」は、久保田の作家性を形付ける意味で重要な役割を担った、前衛音楽家・塩見允枝子や小杉武久らが結成したグループだ。

1962年、久保田は上野の東京文化会館にツアーしてきたジョン・ケージと出会ったが、その時、オノ・ヨーコはフルクサスが産声をあげたばかりのニューヨークから、日本に2年間だけ戻ってきている最中で、ケージのパフォーマーの一人として舞台に立っていた。草月アートセンターの公演では、オノや当時の夫の一柳慧、後に久保田の生涯のパートナーとなる韓国人音楽家、ナムジュン・パイク等に加え、塩見もパフォーマンスに参加している。さらに、ハイレッド・センターの《シェルター・プラン》にも参加している久保田、オノ、塩見の3人は、東京・新橋の内科画廊を頻繁に訪れていたが、そこで久保田とオノはそれぞれ個展を開いている。

このことはすべて、1963年12月に開催された内科画廊での久保田の個展「1st Love, 2nd Love…」につながっていく。「ラブレター」と称してクシャクシャにした紙を山のように敷き詰め、 “蜂の巣”のように白い布で覆うというハプニングを起こし、その記録をオノの勧めでニューヨークのフルクサス創設者であるジョージ・マチューナスに送った。

社会的には男性が優位な立場に置かれ、伝統的な女性アーティストは従属的な立場に甘んじるという状況の中で、前衛的な女性アーティストである久保田は、自分の作品が注目されないことを嘆いていた。1964年に海外旅行制限が緩和されると、小杉はマチューナスの誘いに応じて、久保田とともにマンハッタンに転居することを約束したが、それは後に撤回された。代わりに、久保田と塩見がアメリカに渡り、フルクサス本部のマチューナスに迎えらえたのである。その後2人は、半年前に渡米し、フルクサスのメールアート関連の仕事や販売作品のラベル貼りなどを手伝っていた斉藤陽子と合流した。近くに住んでいた靉嘔とパイクと共同で行われた夕食会のために、マチューナスが用意する低予算かつ不健康な献立に物申すべく、食材の買い出しや準備は、塩見と久保田に任された。

それでも、久保田はユニークなフルクサスのリーダーを敬い、フルクサスのメールアートの作品リストに2つの作品を加えた。1965年、雑誌に掲載された女性の口元の切り抜きが入った《フルクッス・ナプキン》(1965)と、マチューナスの健康状態の悪さを反映した、透明なプラスチック箱に入った空のゼラチンカプセル《フルックス・メディシン》《フルクサス・ピルズ》(1966)である。1965年、久保田はフルクサスが刊行したハイレッド・センターの『イヴェント集』の編集を担当した。

Photography Kenji Morita

Photography Kenji Morita

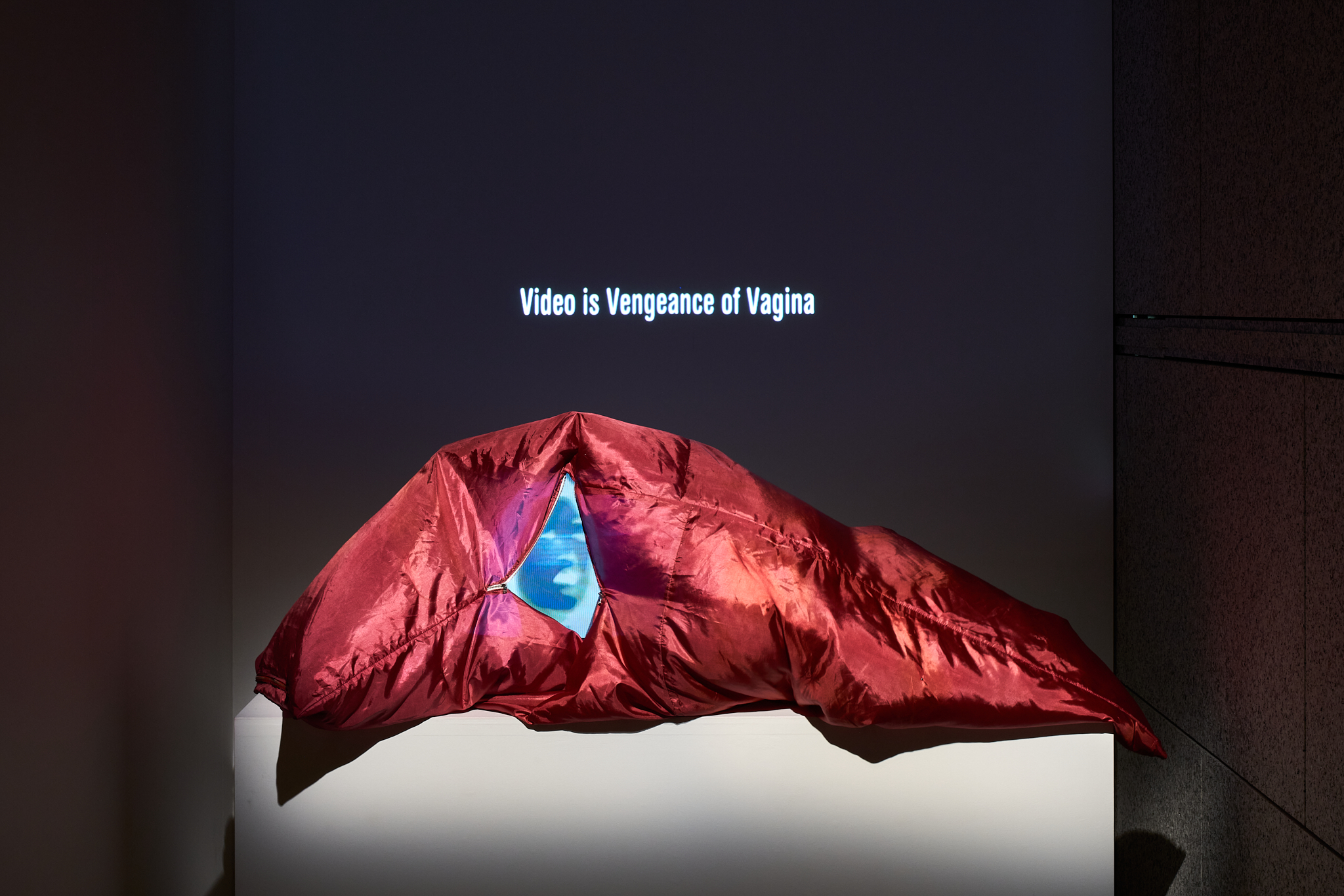

《ヴァギナ・ペインティング》の曖昧さと複雑さが、強力なポジションを高める

久保田は1965年7月4日、マチューナスの協力者であるジョナス・メカスが主宰するニュー・シネマテーク(通常は映画館として営業)で開催された「パーペチュアル・フルクサス・フェスティバル」でパフォーマンス《ヴァギナ・ペインティング》を発表したことで、時の人となる。彼女はあがり症だったが、わずか10人ほどのフルクサスのアーティスト達を前に、久保田は下着に筆をつけてしゃがみ、床一面に敷かれた紙に、まるで血のように赤い抽象的な形を描いていった。月経血や芸者、書道などの要素を思い起こされる作品は、ジャクソン・ポロックのマッチョなアクション・ペインティングや、イヴ・クラインが1960年に発表した《アントロポメトリック》で女性を画材として使用したことへの批判的回答と受け取る人もいた。また、他方では、1962年にドイツのヴィースバーデンで開催されたフルクサス初期のイベントで、パイクが髪の毛にトマトジュースを混ぜた墨をつけて、黒くまっすぐな線を描いた《ZEN FOR HEAD》を思い出した人もいたという。

一度きりの印象的なパフォーマンスは、マチューナスが撮影した写真の中に、フェミニズム以前の象徴的なアートの記録として今も生き続けている。久保田は2009年のインタビューで、「個人的にはパフォーマンスにはあまり興味がなかったんです。あの作品は、マチューナスとパイクに頼まれたんです」と答えている。実際のところ、誰がこの作品を考案したのかは不明だが、彼女は、「あれはアクション・ペインティング。フェスティバルに参加したのは、彼等に頼まれたからです」と続けている。

この曖昧さと複雑さが、久保田の強力なポジションを損ねるどころか、より高めているという向きもある。「男性であろうと女性であろうと、アートはアートですからね」と彼女は「ブルックリンレール」紙に語っている。「人々が私をフェミニストのカテゴリーにするのは自由ですが、私はアーティストとしての仕事以外で何か貢献できるとは思っていませんでした」と結んでいる。確かに《ヴァギナ・ペインティング》は作家の転機となったが、その後、二度と体を使ったパフォーマンスを行うことはなかった。

久保田は、1967年から1969年にかけて、実験的作曲家のデイヴィッド・バーマンと婚姻関係にあった。しかし、1970年にはパイクを追ってロサンゼルスに移り、1977年には彼と再婚している。1965年にバーマンと出会い、翌年にはバーマンやアルヴィン・ルシエらとソニック・アーツ・ユニオンの公演に参加している。1967年にバーマンと結婚した久保田は、メアリー・ルシエ等ほかのパフォーマーとその配偶者たちと一緒にヨーロッパツアーに同行し、時にはヴォーカルを担当した。

また、キャロリー・シュニーマンの1967年のマルチメディア作品《Snows》にベトナム人女性の役で出演し、戦争に対する悲しみや怒りを表現した。さらに、1969年にニューヨークで開催された「TV as a Creative Medium」展のレビューを『美術手帖』に6ページにわたって寄稿し、ヴィデオ・アートについての情報を国際的に広めた。

翌年には、久保田が初めて試みたセルフポートレートのヴィデオは、パイクと新しいコラボレーターである日本人エンジニアの阿部修也によるシンセサイザーにより、ラフな質感でありながら緊張感のあるカラー作品に仕上がっている。この3人は、ロサンゼルスの著名な芸術大学である「カルアーツ」で教鞭をとっていた。

1972年、これらの経験に触発された久保田は、メアリー・ルシエ、セシリア・サンドヴァル、シャーロット・ウォーレンらとともに、アメリカ国旗と肌の色にちなんで名付けられたフェミニストのヴィデオ・アートのグループ、「ホワイト ブラック レッド イエロー」を結成した。このグループは、マンハッタンの多目的パフォーマンススペース「ザ・キッチン」で「マルチメディア・コンサート」を2回開催した。続いて久保田は、1972年から1973年にかけて同地で開催された「第1回女性ヴィデオ・フェスティバル」のコーディネートも手伝った。

マチューナスは、同じリトアニア出身の映画監督で「アンソロジー・フィルム・アーカイブズ」の創設者であるジョナス・メカスと久保田を引き合わせた。1972年に発表したヴィデオ作品《ブロークン・ダイアリー:ヨーロッパを一日ハーフインチで》は、メカスの影響とは言えないまでも、彼の画期的な自伝的スタイルに共鳴するものがある。この作品では、ヨーロッパの都市やデュシャンの墓への旅、ヨーゼフ・ボイスや他のパフォーマーとの面会などを記録している。久保田は生涯にわたって、日記という形で映像の撮影を続け、その多くが撮影したままか一部編集された状態で残されている。

1974年、久保田はウースター街80番地に再オープンした「アンソロジー・フィルム・アーカイヴズ」のヴィデオ・キュレーターの仕事を始めた。その年の初めに、久保田とパイクはマチューナスを通じて、近くのマーサーストリート110番地にアパートを購入している。

1965年にソニーから初めての携帯用ヴィデオカメラ「ポータパック」が発売されると、パイクはすぐに手に入れた。パイクに遅れること5年、久保田も、「ポータパック」を購入する。それは、後に自身の作品ヴィデオ彫刻として結実するアイデアをパイクが実行するべきだと考えて提案したが、却下された後のことだった。「彼は私の話を聞いてくれなかったので、私は自分でやることにしました」と語っている。日本で正式に彫刻の教育を受けていた久保田は、1983年「私は彫刻家で、ヴィデオを作りたいが、オブジェも作りたい」と語っている。

マチューナスとメカスは久保田のメンターであり、パイクは人生のパートナーであったが、彼女にとっての父親的な存在は、マルセル・デュシャンである。久保田は1968年、吹雪の中、ニューヨーク州のバッファローに向かう飛行機の中で偶然にデュシャンに出会った。その日はマース・カニングハムの公演「ウォークアラウンド・タイム」の初日で、彼女がたまたま持っていた日本の美術雑誌『美術手帖』にデュシャンの特集が組まれており、彼女は彼にそれを伝え、一緒に嵐の中バッファローにたどり着いた。

1968年3月5日に、ケージとマルセル・デュシャン、ティーニー・デュシャンの3人による「レユニオン(音楽的再会)」がトロントで初演を迎えた際に、久保田はスチール撮影を担当している。公演中で、3人は音響装置付きのチェスゲームを行った。マルセルは30分でケージを負かし、ケージとティーニーが対戦したが、マルセルは観客がわずか10人になっていた午前1時まで対戦を見学。ティーニーがケージとの勝負に勝ったのは数日後のことだった。

それが、デュシャンにとっての最後の公の場となる。その年の暮れに心不全のため81歳で亡くなった。彼の死をきっかけに、久保田は1972年から1991年まで、それぞれの作品にサブタイトルをつけた「デュシャンピアナ」シリーズを発表した。まず、《マルセル・デュシャンの墓》という作品。これは、12台のモニターと床の鏡を備えつけられた合板製の作品で、ケージとデュシャンのチェスの試合の写真をもとに1970年に制作した写真集を持って、フランスのルーアンにある、デュシャン家の墓所で撮影した彼女自身の映像が収められている。この作品は1975年に前述の「ザ・キッチン」で展示された。

1975年作の《ヴィデオ・チェス》は、久保田が裸のパイクとチェスをしている間に、デュシャンとケージがチェスをしているという作品。1976年の《階段を降りる裸体》は、アシスタントのような立場で久保田をサポートした大工、アル・ロビンスが制作した合板製の4段の階段のそれぞれの段にモニターを埋め込んで、ヌードの女性が写るスーパー8フィルムのクリップを映し出したものだ。《ドア》(1976-1977)はデュシャンと、オールド・フェイスフル・ガイザーと呼ばれる、イエローストーン国立公園内にある間欠泉のイメージが使われている。《自転車の車輪》(1983)、《自転車の車輪1、2、3》(1990)は、自転車の車輪のスポークに5インチの小型カラーモニターを取り付け、モーターで回転させている。三脚を使って慎重にスタジオで撮影したパイクの映像とは異なり、久保田はデュシャンの墓を撮影した作品にも見られるように、重いソニーの「ポータパック」を引きずり、時に疲労でふらつき、感情を発散させながらというように、仏教的な受容による悲しみも含んだ、極めてパーソナルなスタイルを確立した。

Photography Kenji Morita

ヴィデオ彫刻と幼少期の体験から、独自の言葉で永遠に絵を描き、物語を紡ぎ続ける

MoMAのヴィデオ・キュレーターであるバーバラ・ロンドンは、《階段を降りる裸体》のヴィデオを見て感銘を受け、MoMAにとって最初のヴィデオ作品としてコレクションに加えた。後に久保田は、「ナムジュンは唖然としていましたよ。作品が売れてお金を稼いだのは、私だったんですから」と語っている。

それは、久保田とパイクの別々ではあるが対等なヴィデオの友情の始まりというより、彼女がヴィデオ彫刻の領域に革新的に踏み込んだ出来事だった。ヴィデオ彫刻は、ポータブルカメラや磁気テープ、重たいヴィデオデッキ、モニター等が、ベニヤ板、板金、プラスチック製の鏡などと融合し、タイムベースド・メディアから生まれる振動を、鑑賞者の思考や瞑想をうながす1つの強固な装置へと変えたのである。当時主流だった男性優位なミニマリスト美学が持つ、形式的な純粋さを破壊し、フルクサス的なインターメディアの反芸術性を反映させることで、作品のパーソナルな物語を際立たせた。ヴィデオ作品《私のお父さん》や後の《韓国の墓》は、この厳粛で哀愁に満ちた感覚を体現している。

2人は共同作業をしていたたわけではないが、久保田の作品には《韓国への旅》(1984)から、《ピッシング・マン》(1993)、《セクシュアル・ヒーリング》(1998)、《四月は残酷極まる月》(1999)、2005-06年の《マイアミでの冬》、そして亡き夫への弔辞・追悼となる2007年のインスタレーション《ナムジュン・パイク I 、II》に至るまで、パイクに言及したものがいくつかある。さらに、1980年代、1990年代以降の自然をテーマにした作品群でピークに達する。そこでは、川や山、滝、岩、花などの彼女独自の視覚言語が、日常生活と交差しながら、ゆったりとした自然のリズムを表現する。作品には、《鳥》や《木》シリーズ、《三つの山》、《河》、《ナイアガラの滝》等の他、岩に埋め込まれた5インチのモニターが鏡の破片に囲まれている《ロック・ヴィデオ》もある。

久保田は、1960年代半ばからニューヨークを拠点に活動していたが、常に日本との強い結びつきを持ち続けた。フルクサス作品のほか、ヴィデオを彫刻の領域に融合させるとともに、パーソナルな世界観とテクノロジーを詩的に引き合わせた。そして強い女性のアイデンティティを確立しながら、パイク、マチューナス、デュシャン等、スター達との関係を深めてきた。

ここでは、彼女の数え切れないほどの展覧会からコラボレーション、旅路、デュシャン関連の別シリーズ、「フルクサスの副会長」として先導した事務仕事やサイドプロジェクトについては触れない。

2014年、久保田は 「書き記すことは、カメラでできることだと気付いた」と語っていて、ヴィデオ技術を“新しい絵筆”になぞらえている。ヴィデオ彫刻と幼少期の物語によって、独自の言葉で永遠に絵を描き、物語を紡いでいくのだ。

■Viva Video! 久保田成子展

会期:2022年2月23日まで

会場:東京都現代美術館 企画展示室 3F

住所:東京都江東区三好4-1-1

時間:10:00〜18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

休日:月曜日(2022年1月10日、2月21日は開館)、12月28日-2022年1月1日、1月11日

入場料:一般 ¥1,400、大学生・専門学校生・65歳以上 ¥1,000、中高生 ¥600、小学生以下無料

※予約優先チケットあり

※本展チケットで「MOTコレクション」も鑑賞が可能

※小学生以下のお客様は保護者の同伴が必要

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳持参者とその付き添いの方(2名まで)は無料

Edit Jun Ashizawa(TOKION)

Translation Shinichiro Sato(TOKION)