その時々だからこそ生まれ、同時に時代を超えて愛される価値観がある。本連載「時の音」では、そんな価値観を発信する人達に今までの活動を振り返りつつ、未来を見据えて話をしてもらう。今回登場するのは写真家のヨシダナギ。

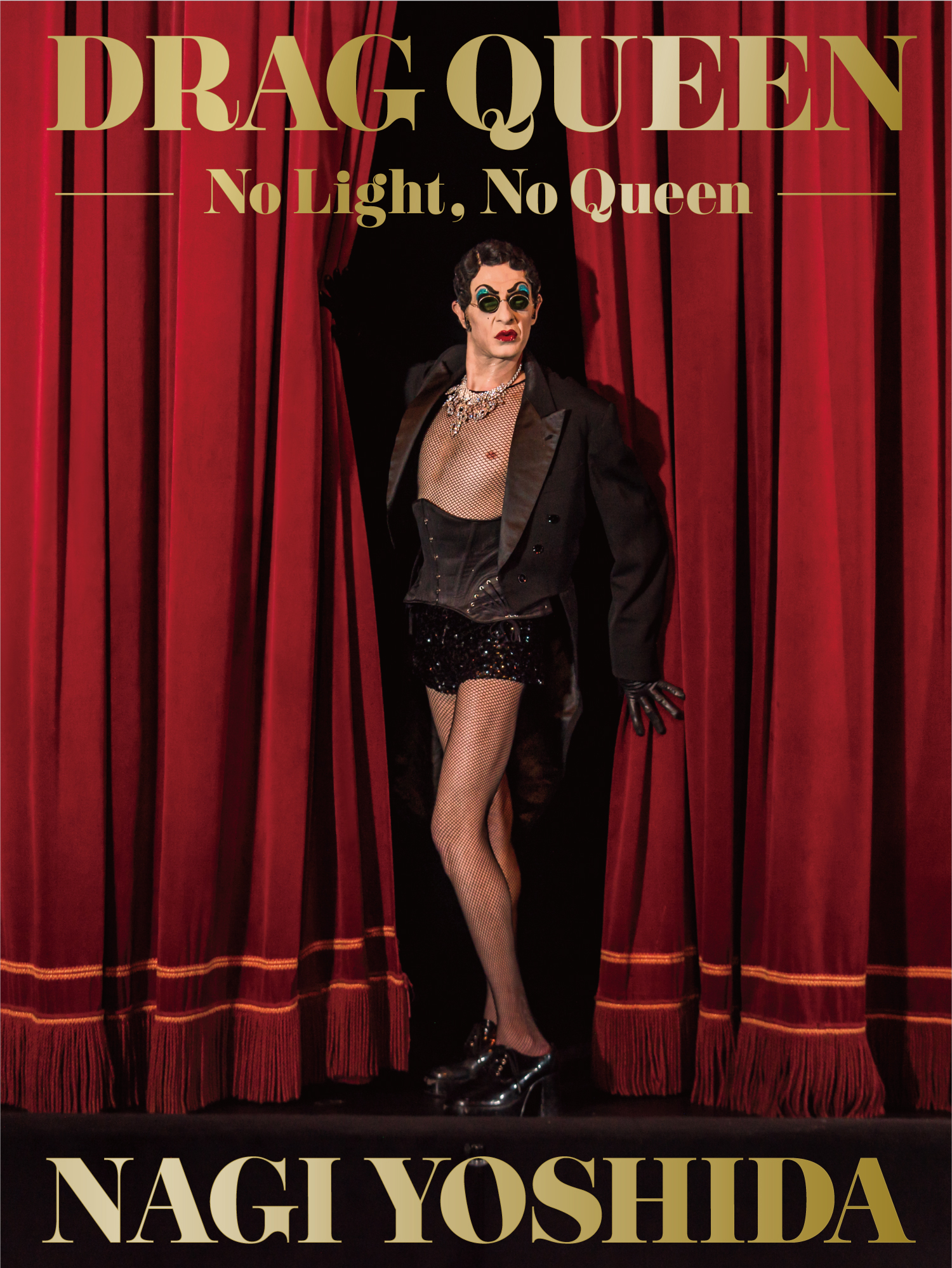

アフリカやブラジル・アマゾンをはじめとする少数民族や先住民族を被写体として追いかけ、彼らと共鳴しながらオリジナルな領域を築いてきたヨシダナギ。最近では大都会のマイノリティ的存在であるドラァグクイーンにフォーカスした『DRAG QUEEN -No Light, No Queen-』(ライツ社)を発表し、新鮮な驚きをもって迎えられた。観るものを異世界へと誘い続ける、彼女が追い求める美とは何か。

10年以上もアフリカを中心に旅し、あらゆる僻地へ赴いてきた。新型コロナウイルスによって、旅に出るという行為自体がポジティヴではなくなった今、ストレスは感じていないのだろうか。

「ストレスは溜まってないですね。むしろ今までロケが重なり過ぎた時期があったので、もう少し振り分けられないかなと考えていたところです。今思えばあれはすごく贅沢な時間だったんだって。今の状況がなければ、そんな幸せやありがたみに気がつけていなかったかも。次のロケは今まで以上に大切にしようと思います。普段、家からほとんど出ないので、今は堂々と引きこもりする時間が増えて楽しんでいます。『あつまれ どうぶつの森』のプレイ時間が1000時間に近づいてきて自分でもびっくりしています(笑)」。

撮影方法も“直接会う”プロセスが叶わない状況下で、被写体への向き合い方や考え方への変化はあったのだろうか。

「新型コロナの影響はあまり感じていません。被写体としての彼らに会えないのは、家族や友人に会えないのと同じ感覚。特に少数民族は携帯を持っていない人も多いので会えない今のほうが彼らのことを考える時間が多いのかも。よく、自分の撮影スタイルを現地の人と“同化”して、つまりドキュメンタリーやジャーナリスティックな手法で撮影しているとイメージされる方も多いのですが、実はどちらかというとファッション写真に近いんです。“異物”として入って“異物”として出て行く。それには賛否両論ありますが、一瞬の集中力であったり、被写体をどう美しく見せるか。ドキュメンタリーとは異なるアプローチで撮影することに費やす時間は増えていたかもしれないですね。例えば、日本国内で撮影するならどんな被写体がいいだろうとか。考えていたのは“間違ったクールジャパン”。以前、山形県のモノづくりのPRで映像とスチールの監修を担当したんですが、普通だったら成立しないような構図を私の作品では敢えてやっているので、世の中の人にどう見えるのか不安でした。でも、写真ができあがった時に『すぐにヨシダナギの写真だってわかる』と言われて、日本で撮影してもヨシダナギっぽくなるんだって自信がつきましたね。私の世界観は、間違った日本を演出するタランティーノみたいなものなんだなと。彼は外国人だから日本への視点が異なるのであって、私は日本人なのに日本の見方が違う。その違和感があるから人の目を引くことができるんじゃないかなと感じます。これからは舞妓や力士、大阪のおばちゃんを撮影してみたい。被写体との向き合い方よりも作品との向き合い方を考える時間が増えましたね」。

計算し尽くされた写真から生まれる絶対的なオリジナリティ

ドキュメンタリー、ジャーナリズム的な写真として受けとられることが多い彼女の写真は、今そこにあるものを瞬間的に撮影するのではなく、構図を配置し色彩を緻密に計算した上で、トーンも大胆に調整する。それは、むしろアートを作る感覚に近い。結果として良い違和感とともに、既視感のない“ヨシダナギ”の世界観になる。作品撮りへのモチベーションはどこから来るのか。

「自分がかっこいいと思う人を世の中の1人でも多くの人に知ってもらいたい。昔、アフリカ人がかっこいいと思った時、周りの人から全否定された経験があります。私にしてみれば友人を否定されたような感じで悔しかった。やっぱり人は自分が知らないものを遠ざけてしまう。少しのネガティブな情報だけで人を否定してしまうのではなくて、あなたの知らない世界にはこんなおもしろい人がいるんだというメッセージを送りたい。それはある意味、広告やファッション写真に近いのかもしれません」。

今回ヨシダナギは、『DRAG QUEEN -No Light, No Queen-』でニューヨークとパリを拠点に活動するドラァグクイーン18名を被写体に選び、ドラァグクイーンという言葉から連想する予想をはるかに超えた新しいストーリーを完成させた。ドラァグクイーンと少数民族には共通項があるという。

「どちらの被写体も、立ち姿がずば抜けてかっこいいんです。俳優も顔立ちがきれいな人はいっぱいいるけど、立ち姿がかっこいい人は少ない。そこには、その人が背負っているドラマが滲み出るからなんです。少数民族は自分達の伝統を守って生活する人達、一方でドラァグクイーンは最先端で、ジェンダーや性別も超越し、選択肢も無数。むしろ、人間じゃなくてもいいんじゃないかというような思想を持っている人達。その両方に出会えたのはおもしろい。私はその中間にいる人間として、違いを見つけるのはたやすいですから、写真というツールを通して世の中にその橋渡しをしている感覚でいます」。

創造を駆りたてる美へのコンプレックス

「幼少期に自分の親から『あなたは娘だからかわいいけど、世間一般からしたら特別美人でもブスでもないから、その辺を理解しておいたほうがいい』って言われて(笑)。小さいながらに自分のポジションを理解してきたんです。世の中では顔立ちがきれいな人が良しとされますが、美しさの定義はさまざま。そのコンプレックスがエネルギーだったし、それがなかったら今の作品にたどり着いていないです。今回、撮影したドラァグクイーンは、コンプレックスを180度ポジティブな力に変える努力と美を極めて、自分の求める姿になった人達。男性として生まれてきたけれど、メイクに4、5時間も費やしている。お気に入りのウィッグでなりたい自分になれる。誰でも自分に向き合えば、彼らみたいになれるんだという手本を見た気がします。彼女達も自己の不一致があると思いますが、撮影するうちにどう向き合ってきたのかが伝わってきました。共感するというよりはむしろ癒されている感覚。あるドラァグクイーンは長髪でヒゲや腕毛、胸毛も生えていて、私が想像している姿とは違い異質でした。その人から『ドラァグクイーンに限らず自分がやりたいこと、なりたい姿に忠実でいていいんだよ。だから、私はこの姿でいることで、そんなメッセージを伝えるの』と言われて。自分がなりたいものは、他人からかけ離れていてもいい。フォトセラピーではないですが、写真は被写体が癒されるといいますけど、今回は逆の感覚でしたね」。

写真が美しさやマイノリティ、世に知られていない何かを紹介するきっかけであることを改めて見せてくれた。では、ポストコロナの世界で写真表現はどのように変わっていくのか。

「変わらないです。初期衝動の美しさやかっこよさの絶対的感覚はきっと変わらない。撮影する過程で見える美への気付きが、作品の仕上がりに変化を起こすこともありますが、いろいろと肉付けされていく感覚。その時々の記憶が足されていくのと同じで色彩も上塗りされていきます。日本で撮影するアイデアも今回の新型コロナショックがなければ考えなかったでしょうね。日本に目を向けるいい機会になりました」。

ヨシダ ナギ

1986年生まれ。フォトグラファー。独学で写真を学び、2009年より単身アフリカへ。以来、アフリカをはじめとする世界中の少数民族を撮影した作品を発表。唯一無二の色彩と直感的な生き方が評価され、2017年には日経ビジネス誌で「次代を創る100人」、PENの「Penクリエイター・アワード 2017」に選出され、講談社出版文化賞写真賞を受賞。2020年、ドラァグクイーンを被写体とした『DRAG QUEEN -No Light, No Queen-』を発表。以降、国内外での作品撮影やディレクションなどを手がける

Edit Jun Ashizawa(TOKION)