“音と音楽の間”はどこにあるのだろうか。作曲家またはアーティストとして、音響空間デザインやコンサルティングを手掛けるほか、コム デ ギャルソンの川久保玲からの依頼を受け、ファッションショーのための音楽を制作した『COMME des GARÇONS SEIGEN ONO』など多様な“音”を手掛けるオノセイゲン。そしてそのオノセイゲンが信頼する数少ない音楽批評の指標であり、オノセイゲンの観察者でもある音楽評論家・松山晋也が観察する“意識”と“無意識”の先にある音楽とは。

『20200609_HARAJUKU 1』

© Seigen Ono

調和を生む音、ノイズとの出会い

松山晋也(以下、松山):セイゲンさんは日々“音”にふれているわけだけど作品を作っていない時、日常の中でも音や音楽って意識的に耳を傾けているんですか?

オノ セイゲン(以下、オノ):意識的ではないかな。仕事が音や音楽の録音だから、むしろ日常では意識してないはず。あっ、だけど好きではない音楽が聞こえてくると、タバコの煙と同じくらいの拒否反応を示す(笑)。店ならそこから出る。それと無意識なんだけど、はっと気付くことはある。最近のことなんだけど、毎朝通っていたカフェのパンをこねる、ガタッゴトッツカ、ガタッゴトッツカって機械の音がサンバのリズムそのもので、サンプリングして曲にしようと思ったくらい。

松山:要するにセイゲンさんは楽器の音ではない音、自然の音や生活音からも音楽を感受していると。

オノ:そのパンこね機械の音をiPhoneで録音するじゃない? 音だけ聴けば完全なサンバのビートなんだよ。わざわざポータブル・レコーダーで録音もした。ある時からBGMがかかり出しちゃって、そうなると単なるガチャガチャノイズにしか聞こえなくなり、そのカフェにも行かなくなっちゃった。

松山:セイゲンさんが作品の中でいわゆる楽器の音、楽音ではない音を使うようになったのっていつからでしたっけ?

オノ:いわゆる楽器の音ではない音、つまりノイズを曲に取り入れたのは、実はファースト・アルバムの『SEIGEN』(1984)から。ニューヨークの街角や公園の音などを入れた。次のセカンド・アルバム『The Green Chinese Table』(1988)ではあらゆるところに暗騒音的なノイズを使ってる。「The Pink Room」という曲では、コンサートホールの開演前のざわざわをリバースした音をキーボードのパッド的に使ったりして。開演前とか演奏の間(ま)、そこには独特の緊張感が記録されているわけ。街角のざわざわ、ホールのざわざわ。ランウェイの実況音、始まる前の空気で会場の広さや人数……文字にすると全部“ざわざわした音”なんだけど、風景が全く違うよね。

松山:つまり、音楽制作者としては最初期からノイズをポジティブに意識していたわけですね。

オノ:今、こうして聞かれるまで考えたことなかったけど、高校生の頃に観てた映画の影響が大きかったんだろうなあ。僕は大学にも行かず1978年から1980年、たった2年間だけど老舗スタジオの音響ハウスにアシスタントとして在籍してたんです。あの時代に、CMフィルムの編集や映写係、撮影現場でブームマイクを役者さんに向けたりと、映像につける音を録るプロの現場経験ができたのは、今思えば貴重な体験だったなあ。音楽録音に移ってもそのまま映像的なコラージュは自然に僕のスタイルになった。

オノ セイゲンが過去に影響を受けてきたという映画の一部。人の声や波の音、雑踏などノイズを意図的に含みながらその景色や時間軸を作り上げていく映画の音の捉え方に影響されていることがわかる。

松山:アンサンブルの中の1つの要素として、ノイズそのものも一種の楽音のように捉えているということですかね?

オノ:そうです。まさにノイズも楽器の演奏やサンプラーやテープ編集の音と同じように音楽要素として扱えるようになってきた。台本に「バーで女性がヒールで歩く」と書かれてるとします。バーを表すにはグラスのカチャカチャが遠めに聞こえてて、床はマーブル? フローリング? そこで靴底の材質が硬めのほうがヒールに聞こえる。女性の歩くテンポとか。実際よりそれらしく概念的に聞こえる効果音を作るフォーリー・アーティストっていう職業もあるくらいで。楽器として捉えているというより、録音現場で働いていればノイズの重要性に気付きます。

よくその音だけ狙ってきれいに録ろうとするじゃないですか。マイクを近づけるか、周りの音が被らないように、狙った方向の音だけを録るスーパーカーディオイド(超単一指向性)のマイクとかガンマイクもある。ズームレンズみたいに寄せていったオブジェだけを切り取るわけです。でも、その時に抜け落ちてしまう要素、つまりオブジェ以外のすべて、アンビエンスとか暗騒音とか言いますけど、これが意外に重要でね。

例えば今テラスでお皿に太陽の光が当たっていてカレーがとても美味しそうに見えるけど、同じ光の状況をスタジオで再現しようとするととても大変。スポットライトとして直射日光があって、反射している光が陰影を作りだしていて、音でいうところの反射音がカレーに回り込む陰影を作って空間を支配している。スポットライトやスーパーカーディオイドでオブジェを捉えたように思えても、実はそれを引き立てていた重要なノイズ、反射音などが抜け落ちてしまうんだなあ。

松山:この世界のあらゆる音のフィードバックや調和で音楽は成り立っていて、その中にはノイズも必然的に含まれていると。

オノ:そうです。僕のアルバムに『Forest and Beach』(2003)っていう5chサラウンドのアルバムがありますけど、ビーチの中から波の音だけ抜き出してってできない。波の音、風の音ってなんでしょう? 波が小石や砂をザーっと動かしぶつかり擦れる音、ミクロの泡がパチパチっと弾けるとすごい高周波も出ている。風が木の葉をすり合わせるのも、考えてみれば波や風には音はなくて、風や波のエネルギーでできたさまざまなノイズのことを風の音と感じている。で、そこに例えば、繊細で静かな音楽が流れていて、ゴォーっと風が吹いてて、風の音とか波の音がパタッと止んでシーンとなった途端、音量を上げていないのに音楽がふっとスポットライトを浴びたみたいに際立つのね。 “ノイズ”と表現すると音楽を録音する時には、まるでゴミのように言われるけど、音楽的に言えば、調からずれてクラッシュしたデコードのように捉えることもできる。

音で景色を描いていく

松山:ノイズといえば去年『COMME des GARÇONS SEIGEN ONO』の再発盤と一緒に出された『CDG Fragmentation』の前半40分には「コム デ ギャルソン」のショーのランウェイの実況音が入ってましたよね。

オノ:“fragmentation”というのは“断片”という意味だけど、SACDのチャプター1~6は、1997年のパリコレにおけるリアルタイムの実況音で、カメラマンがモデルに向かって叫ぶ声やカシャカシャってシャッター音、拍手、靴の音、ざわめきなどが入っている。現場で僕はモデル1人につき1つ、サンプラーに仕込んだいろんな音をピッと出した。最初の5人くらいまで観客は、音響の事故だと思ったみたい。でも、音をアニメみたいに歩きに合わせたりしていくと、だんだんとそれが演出だとわかってくる。あの場に立ち会っていた人にはよりリアルにね。日本コロムビアというメジャーから発売する、新作アルバムの最初の40分(SACDでは全編100分ほどある)が実況音のみで構成されてていいものか……ギリギリまで迷ってたんだけど、写真家の繰上和美さんにこれを聴いてもらったら「スタジオで使いたい」と言ってくれたんです。彼はたぶんスタジオで撮る時、いわゆるBGMをかけないのかな。音楽というよりショー会場の緊張感が再現されるのをおもしろがってくれた。それで決まりです。約40分の空気、緊張感って音で記録再現できるんだという発見でもありましたね。松山さんはどう思いました?

松山:服、あるいは服を取り巻く環境や文化、さらにはデザイナーの顔や熱意までも想像させるという点では、ある意味、音楽以上に雄弁かつリアルだと思いました。

オノ:「コム デ ギャルソン」は1997年以前の何回かのショーでは音楽を全く使わなかったそうです。で、川久保さんから僕にきた注文は“音楽”は使わないけど“音”は使いたい。禅問答みたいですけど、音楽と音の境目をそのプレゼンテーションのために定義付けしたんです。「コム デ ギャルソン」ですから適当にレコードから断片をサンプリングするという発想にはなりませんでした。それで、音の断片をわざわざレコーディングしたんです。といってもミュージシャンに闇雲に断片を演奏してとはオーダーできません。そこで、ミュージシャンに渡す楽譜を書き、ガイドとなる僕のピアノを録音しました。でも、そこにあるのはコードと簡単なメロディだけ。僕は“Lurking Tonality Piano(潜んでいる調性ピアノ)”と呼んでます。発明とも言えるかな(笑)。そのガイド的ピアノをベースに、アンサンブルしないようにという指示で1人か2人ずつ録音を重ねていきます。ただし前の人の音は聴かせずに。ミックスの時は僕のピアノはミュートします。結果、明らかに何かトーナリティはあってるんだけどアンサンブルすることなく、仕組まれた偶然として生まれてきた曲がアルバムの9曲目にある「三丁目のジャン」と11曲目の「三丁目のジョン」です。映画の台本にあたる楽譜を役者がどう読んで演技をするか?みたいな解釈もできるかな。プレゼンテーション(ショー)では、これらの曲から断片だけを使ってるわけです。そして、その時の“Lurking Tonality Piano”を土台に今回新しく録音したのが10曲目にある「あげくの果て」です。このやり方がおもしろくて、#StayHome期間中の今作っている新しいアルバムでも、今度はシンセサイザーでこの手法を用いている。

松山:映画から受けた影響も大きいというか、土台になっているわけですよね?

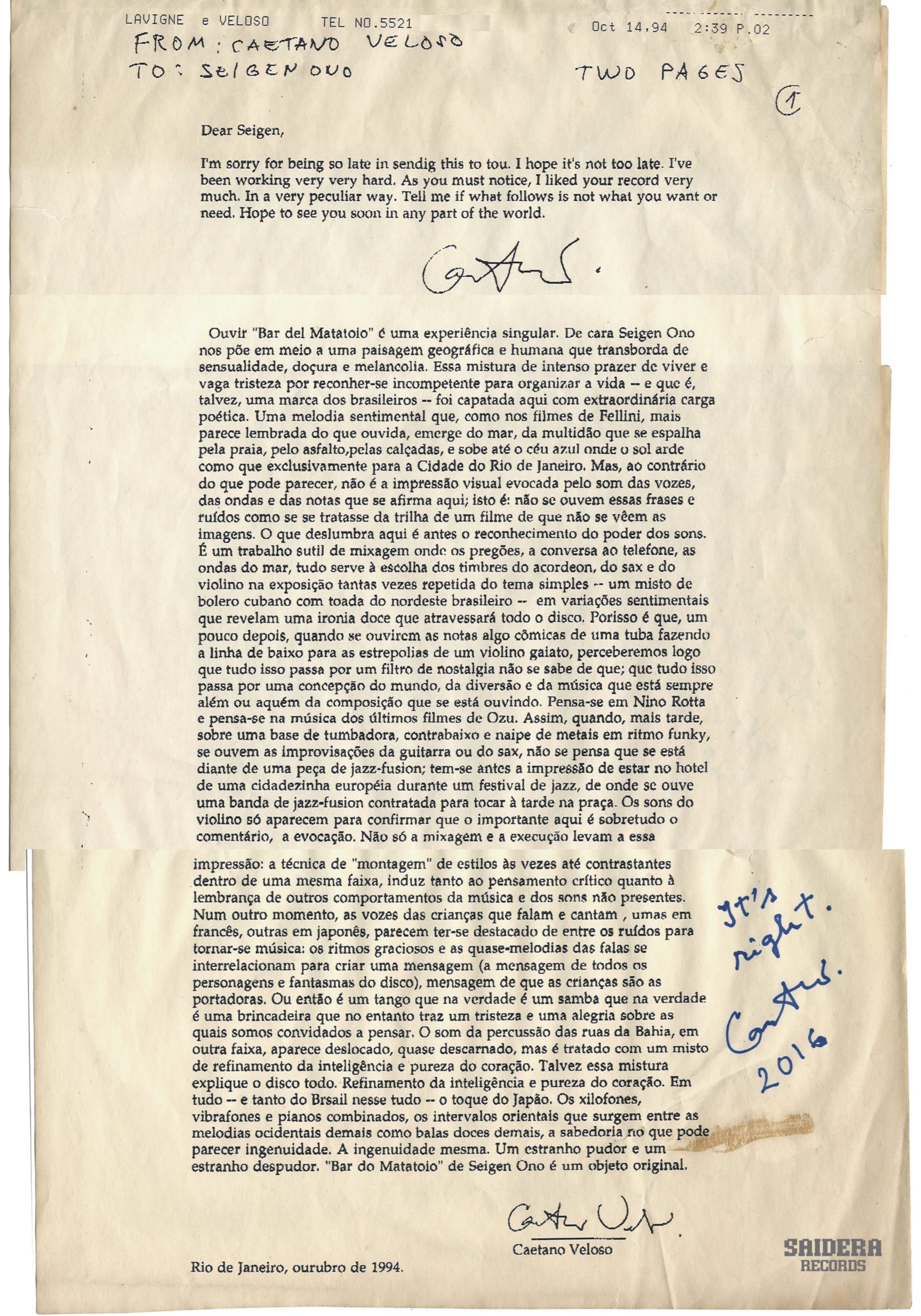

オノ:僕のアルバム『バー・デル・マタトイオ(屠殺場酒場)』(1994)は、1988年から1994年までサンパウロ、リオ、パリ、ミラノ、東京、ニューヨーク……とあちこちで録音したんだけど、今になって改めてあのアルバムを作ってよかったと思う。大好きなカエターノ・ヴェローゾがライナーノーツを書いてくれたことで作品として完結したから。松山さんの質問の答えもそこに。サントラを作ってるわけじゃないけど、映画から受けてた影響が大きいですよね。フェリーニやニーノ・ロータ、小津安二郎などの映画。それらの作品を念頭に置いたモンタージュ録音というジャンルができた(笑)。

あと、ジャン=リュック・ゴダールの映画のように映像と音で時空が違うのもおもしろい。映画では、画面には映らない部分とか次の展開にいくために音や音楽でつなぐことがありますよね。それこそファースト・アルバム『SEIGEN』につながる日本ビクター発売の映像作品『MANHATTAN』(1984)では、音楽監督として、笹路正徳さんに冒頭シーンの曲を依頼する時、CMなどと同じく楽器編成やコード感などの打ち合わせの他、サンプルとしてまさにルキノ・ヴィスコンティ監督の『ベニスに死す』(1971)の挿入曲(グスタフ・マーラーの交響曲第5番の4楽章「アダージェット」)がイントロで、あとはビル・エヴァンスがストリングスとやったみたいに……といった説明をしたし。世界観というか、大きな枠を指定したらそこから先は作曲家と演奏家のものです。その中で自由にやってもらう。

松山:そこまで具体的に見本を指定していたとは(笑) ……映画で言うと、音と音楽の間を語るには、僕は武満徹さんの映画音楽作品が特に重要だと思っていて。

オノ:武満さんの音は音楽といっても景色を描いているような感じがするよね。

松山:音で映像を作っている感覚だと思うんですけどね、彼の場合は。職業作曲家であり1人の映画監督でもある。使っている音も譜面に書かれた音楽だけではなくて、録った音を電子的に変調させてノイズ化させたりとか。環境音も多用していて、彼の中ではノイズもまた音楽であり映像であるという意識があったんじゃないかと。

オノ:最近の映画音楽で印象に残っているものだと『レヴェナント:蘇えりし者』(2016)の坂本龍一さんのサントラ。大自然や寒さが圧倒的な映像もすごいんだけど、あのサントラでは自然音と音楽の境目がないですよね。一部では、自分のアルバム『out of noise』(2009)の収録曲「glacier」なども使っているようです。ライナーノーツの「何千年か前のピュアな水の音をベースにして、いろいろな音を置いていった」という北極圏の氷河とか水の音? こういうのはDVDやテレビ放送になっちゃうとAACで圧縮されちゃうので音のディテールまでは聞こえないから、『レヴェナント:蘇えりし者』は、良い劇場で聴くのが一番いいんですが、ブルーレイでもいいシステムで聴くとすごくいい。静かで繊細な自然の音とその後ろにヒューっと入って来るシンセサイザーの音の境目がない。見事でしたね。

松山:坂本さんは自然のノイズ的な音と繊細なエレクトロニクスをすり合わせるのがものすごくうまいんですよね。1970年代から一貫してそうですけど、音とノイズの境目、あるいは共存領域を常に考えているんだと思いますね。

『20200609_HARAJUKU 2』

©Seigen Ono

意識と無意識の先にある音楽の観察

オノ:それでいうとね、例えば“風の音” って台本のト書きにあった場合、何をイメージしますか?

松山:風の音ね……ガラス窓がガタガタ揺れる音とか……。

オノ:風ってね、本当は音なんかないんですよ。風自体には。“雨の音”という言葉もあるでしょ。でも雨にも音なんてない。“波の音”も、波打ち際とかいうけれど波が崩れて岩に当たるか、砂がサーっと波で移動する音だよね。風も同じで、葉っぱに当たって、ざわざわと聞こえているのは葉が擦れている音。ダメなノイズはね、今まさに野外でこのインタビューしているので、後でテープ起こしする時にボコボコっと聞き取りにくくなる。なんでボコボコってなるかっていうとICレコーダーのマイクの網目に風が当たっている風切り音で、運転中の車の窓を開けるとびゅーっとなるのと同じ。これはインタビューには不要なノイズ。もっともト書きに“風の音”ってあった場合、そのビューっという音でいいんだけど。葉っぱがサラサラっと擦れている音を録るのは結構難しいかも。

松山:心配になってきたのでちょっと(ICレコーダーのマイク部分をカフェのペーパーナプキンで包む)。テープ起こしする時にノイズで起こせないのがいかに地獄か、よく知っているので(笑)。

オノ:今まさにね、羽田新ルートの飛行機が上を飛んだでしょ、だけど会話はできてたでしょ。そのICレコーダーに入っている音は、飛行機の音のほうが声よりずっと大きく入っているはず。でも人間は立体的に音を捉えていて、意識がこっち(会話)に向いていると、頭の中で周囲の音(ノイズ)をキャンセル(無視)することができる。これは機械ではできないことで、後でテープ起こしをしようとするとノイズばかり録音されてて肝心のインタビューが聞こえない(笑)。カクテルパーティ効果っていうんだけど、パーティで同時に複数の会話の中でも聞きたい話だけに集中できる。人間の耳ってすごくて、聞き分けって無意識に誰でも使ってる能力なんだよね。

松山:要するに、聞きたい音と周囲の音の区別なく機械的にすべての音を同等に拾ってしまうのがICレコーダーだけど、人間もそれと同じように、無意識のうちに取り除いてしまっている音に意識して耳を傾けてみると、それがノイズではなく音楽になる可能性もあるかもしれないと。

オノ:そうそう! 今食べてるカレーのお皿とスプーンの擦れる音だったり。これ美味しい! って感じる要素にいい音も影響してたりしてね。その味の思い出にこの音サンプリングして録っておこうとなったり。

松山:楽器でないものも楽器になる。

オノ:お皿とスプーン、キッチン周りの道具は実際に楽器ですよ。僕の曲には「アンチョビパスタ」があったり「サンマサンバ」があったり。キッチン道具っておもしろい音が出るものが多いです。特にのし棒(めん棒)とか箸はキリがない。クラベス的に、シンバルをレガートでソフト・タッチに叩くには、ドラム・スティックより箸(笑)。楽器として太鼓バチを買おうとすると3千円から5万円するところが、めん棒だと中華街に行けば1本1ドルですから、山積みしてあるのからいい音が出るものを選りすぐったりしますね。

レシピを作るように作曲する

オノ:昨日急に思い立ってね、新作の一部になる予定の曲をアップしてみた。開発中のヘッドホン用の立体のエンコードもしてるけど、まだほとんど視聴者いない(笑)。

20200403 Seigen Ono Fragmentation 2

© Seigen Ono

松山:とてもいいですね。生々しくて、ドキドキする。オノセイゲンの美意識、表現のべクトルやエモーションが作品としてはっきり感じ取れる。

オノ:松山さんにそう言ってもらえると嬉しいです。2010年ブラジル、マナウスのジャングルや、2003年ニースのモンテカルロ・バレエ団のリハーサル・ルームでダンサーたちに床を這ってもらった音、駆け抜ける子供の声、それらをいろんな楽音とコラージュした。パスタ・ソースを作るのと同じ感覚かな。

松山:音から風の匂いや湿度が伝わってきそうな生々しさという点で、クリス・ワトソンの作品を思い出した。キャバレー・ヴォルテールの初期メンバーで、その後、英BBCで録音技師の仕事をしながら、自分の作品もたくさん作ってきた人なんだけど、キャバレー・ヴォルテール時代から音楽とは何か、音と音楽はどういう関係にあるのかをひたすら探求してきた。あと日本人でも、フィールド・レコーディングを音楽作品の中に取り込んできた重要人物としては、アメフォンとか、ニューヨーク在住の恩田晃(Aki Onda)とかがいますね。恩田晃は安物の携帯カセット・テープレコーダーをいつも持ち歩いていて、いろんな土地の音を録り、そのロウファイ音源だけでコラージュ作品も作っているけど、素晴らしく音楽的なんですよ。

オノ:いいチャンスを捉えられるかどうかは、高価なマイクや機材よりロケハンとマイク位置の方が重要だよね。予約して三つ星レストランに行くのではなく、ローカルの人が通う漁港近くの店に飛び込んだ方が本日の魚に巡り会えるし、美味しかったりもする。音質も映像も機材や技術より内容でしょ。何を撮り、録音したいのか。曲自体とエモーショナルな演奏であるかどうかの方が絶対大事、当たり前なんだけど。

松山:今は音楽に限らず、あらゆる面でミスとか誤差とかノイズを恐れすぎる気がしますね。日本では特にそれが顕著だと思う。表面的な完成度とアートとしての深度や強度はほとんど無関係なのに。伝えるべきものがよりちゃんと伝わること、そしてそこに込められたエモーションが何よりも大事なわけで、往々にして誤差やノイズがその本質を明瞭にすることもある。

オノ:パソコンでレコーディングしてると、みんな修正ばかりしてるのが商業音楽では当たり前になっててね。僕はそれは人生の時間の無駄使いにしか思えないんだよね。小さなミスがないものなんてないと思っていて。それを直そうとするより、演奏している方も聴いている方も気持ちの良いもの、感情が入っているものの方が最終的に美味しいものになるんじゃないかな。

オノ セイゲン

作曲家/アーティストとして1984年にJVCからデビュー。1987年に日本人として初めてヴァージンUKと契約。1987年「サイデラ・レコード」、1996年「サイデラ・マスタリング」設立。VRなどの音響技術の共同開発、音響空間デザインやコンサルティングなど、音を軸とした多様な仕事を手掛ける。2019年度ADCグランプリ受賞。

松山晋也

音楽評論家。1958年鹿児島県鹿児島市生まれ。著書に『ピエール・バルーとサラヴァの時代』(青土社)、『めかくしプレイ:BLIND JUKEBOX』(ミュージックマガジン)、編著『プログレのパースペクティヴ』(ミュージック・マガジン)、その他共著のディスクガイドなど多数。

Interview Shinya Matsuyama

Photography Erina Takahashi

Edit Moe Nishiyama