音楽好きでなくとも、一度は手にしたことがあるだろうバンドTシャツ。超有名からマニアックなものまで、彼らの音楽を知らない人もそのデザインに惹かれ、ヴィンテージらしきものから、おおよそブートと思えるもの、ジャンルも1980年代のハードコアやメタルなど流行に無関係なバンドものまで、そのデザインは実にさまざまだ。中でも人気の高いブラック・フラッグ。1980年代のインディー、オルタナティブシーンを牽引し、ジャケットのアートワークはレイモンド・ペティボンが手掛けた。1983年にリリースした2ndアルバム『MY WAR』はタイトル通りシーンへの宣戦布告ともとれる異色と評され、メタルに接近するハードコアというサウンドを確立した。そんな記念碑的作品のジャケットをシルクスクリーンでプリントしたアイテムでコーディネートし、日々インスタグラムに投稿し続ける、美術家の田巻裕一郎。インスタグラムのアカウント名はmywar_yuichiro。プロフィールには「毎日“MY WAR”を着ます / Wear the “MY WAR” shirt everyday.」とだけ。

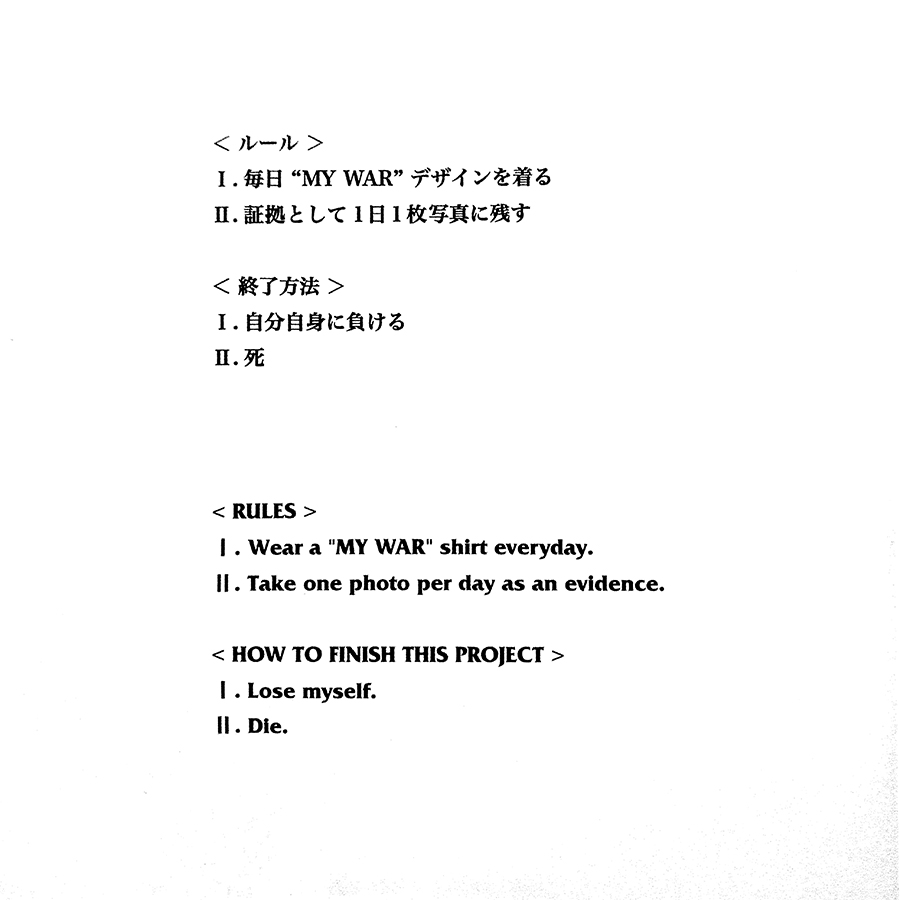

このSNSは政治的なメッセージをビジュアル化するというコンセプトのもと、2015年の元日に始まった作品だ。「MY WAR」のTシャツを着た写真を投稿し続けるという単調な行為こそ、彼にとっての戦いである。局地的ながらも話題を呼んだ作品のディテールは2017年に発売した、2年間の投稿を集めた作品集『MY WAR_ YUICHIRO』に掲載されている730日分のコーディネートで確認できる。ここで再認識するのは自らに課した投稿のルールだ。

<ルール>

Ⅰ.毎日“MY WAR”デザインを着る

Ⅱ.証拠として1日1枚写真に残す

<終了方法>

Ⅰ.自分自身に負ける

Ⅱ.死

きっかけはピュアな遊び感覚

「今でも続けていますけど、2015年から2年間、730日も毎日投稿している時点で、日課と作品の境界がわからなくなっていました(笑)。当時のインスタグラムは、今のようにビジネスツールになるほど普及していませんでしたから、ピュアな遊びの感覚で投稿していて。少しずつ認知はされたものの、今は本当に好きなフォロワーが見てくれているのでしょう。広がっていくのが理想ではあるけれど、そこだけ切り取られることに少し違和感も感じていました」。1日1枚「MY WAR」を着たセルフポートレイトを撮り続ける投稿がコンセプチュアルアートとして成熟する一方で、作家としてのジレンマも生まれた。

そもそもこの作品以前は、まったく異なるジャンルの作品を手掛けていて、「MY WAR」は知人からの「らしくない」という評価のもと、肩の力が抜けた、彼の言葉を借りると保険。言い換えればフラットな心情でスタートした。これは亜種のインフルエンサー投稿なのか? という問いかけも多かったそうだが、それは愚問だ。作品のコンセプトには当然、ルールがあり、田巻裕一郎の場合はインスタグラムへの毎日投稿を自分との戦いというテーマに据えている。きっと“「MY WAR」の人”という印象がついてまわることは言わずもがなだが、他の表現へのモチベーションでもあり、インスタグラムへの投稿を続ける行為にこそ、この作品の意味がある。「セルフポートレイトを撮り続けるコンセプチュアルアートと言っているんですが、1日撮影したら1作品ができるという保険みたいですね。毎日Tシャツを着るという縛りも、シルクスクリーンの仕事をしているのでクリアできる。デザインはブートですけど」。

点描からスタートしドローイング、そしてシルクスクリーンの道へ

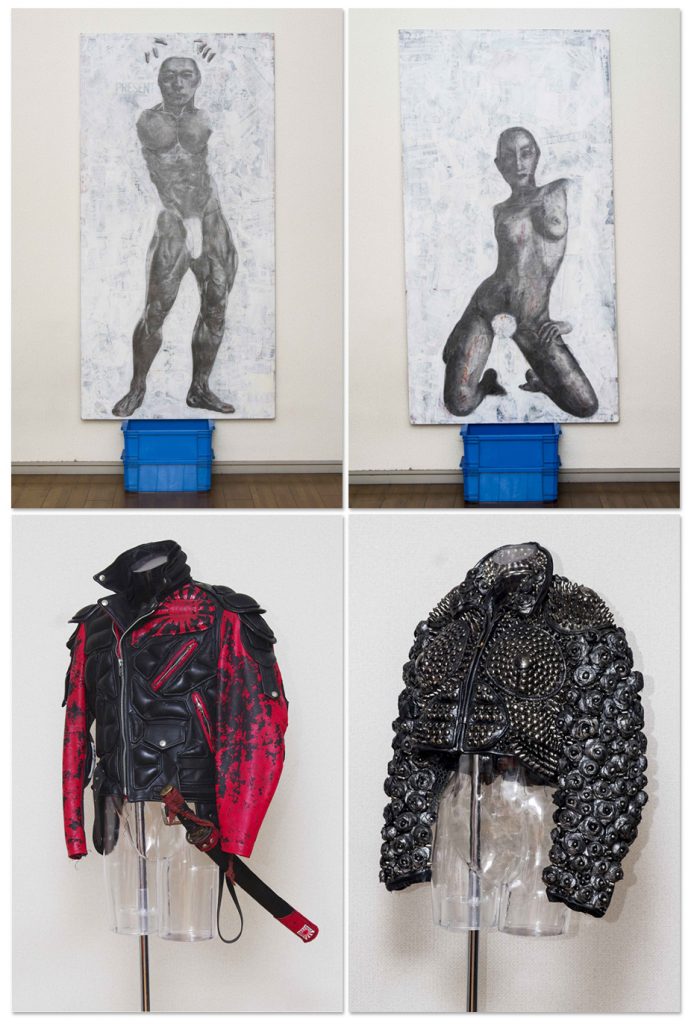

「MY WAR」だけではなく、食品玩具(ビックリマンシール)をイメージさせるアートワークをシルクスクリーンで刷った「日本国カードコレクション」は日本のカードや玩具、ゲームをモチーフに、政治的問題をビジュアル化した作品。また、右翼、国粋主義的なモチーフの「第1話 『救世主、求ム!』(仮題)」では、男女それぞれの救世主が登場し、微細な鋲で覆われたジャケットや複数の器官からなる救世主像を作り上げた。他作品も同様、一貫しているのは、その時々の自分の興味に誠実に向き合っていること。そのため田巻裕一郎の作品はあらゆるジャンルを横断する。そもそもアーティスト人生はどこからスタートしたのか。

「パスヘッドが好きだったので点描を描いてました。でも、全然進まないんです(笑)。作品のサイズが大きくなるにつれて莫大な時間もかかる。疲れたし、限界も見えたんでしょうね。徐々に塗りつぶして一部だけ点描にするような作風に変化していきました。でも、“ずるい”という心情が強くなって、もっと楽な方向性を考えたらシルクに行き着きました」。スケート好きとしてTシャツ制作の志向は強まり、シルクスクリーンであればオリジナルのTシャツを作ることが容易になる。「シルクでグラデーションを表現するのって写真のようなアミ点にするか、点描しかない。今はシルクでフィニッシュできる想定の作品がメインですから、パソコンでビジュアルを決めてドローイングした作品をデータ化して、アナログに落とし込む作業ですね」。

点描の経験を聞くと「今とのつながりを考えると特に関係はない」という答え。前述のパスヘッド好きが高じて点描に行き着いただけなのだ。統一性のなさも、最終的に自身の作品をたどった時に感じる雑食性をおもしろがりたいという考えに帰結する。活動時期によってまるで作風が異なる高名な画家もいるのだから、何がスタンダードなのか言い切るほうが難しい。初期のダークな作風を知る周囲の反応も「日本国カードコレクション」を見て違和感を感じたものの「田巻裕一郎はずっと同じことを続けない発明家」と評価したことが、その後のアーティスト活動を後押しした。

「最近、僕は職人なんだと感じるようになりました。生活リズムに置き換えると、仕事が40%、家庭が40%、残りの20%が作品。作品のネタが息子の好きなものと直結することもあるので、仕事からフェードアウトするように作品になったり、いいバランスなのかなと。それにアートは趣味でいい。そんなにガツガツは生きたくないし、生活がモチベーションになることのほうが最近は多いので。その意味で『MY WAR』は死ぬまで続けられると思ったので毎日投稿をルールと課したんです」。

コマーシャルワークで知ったシルクスクリーンのライヴパフォーマンスの可能性

2月にスタートした渋谷パルコのパブリックアートプロジェクト「アートウォール」の第1弾では3,987mm× 6,294mmという巨大な展示作品を手掛けた。「巨大な壁にするというきっかけを頂いて光栄でした。あの企画は去年GEZANのマヒトくんからライブペイントを頼まれて、個人的にはシルクをライブでやりたいと伝えたところから始まりました。おもしろがってくれて、全感覚祭でも披露する予定だったんですけど、台風でダメになった時にTANGDENG(タンデン)の石丸さんが、後押ししてくれて年末に半蔵門のANAGRA(アナグラ)で開催することになったんです。夏のイベントよりもさらに巨大なサイズで」。このイベントがきっかけでパルコの「アートウォール」も決まり、シルクスクリーンのライブパフォーマンスはライフワークになりうる作品の可能性も見出した。

「シルクスクリーンのライヴパフォーマンスは『MY WAR』に続く、自分にしかできない作品。そのくらい好感触でした。巨大な壁を何版かで構成して組み立てるのはインクの知識も版の技術もなければ完成しない。作品制作の行程をさらけ出す行為は、生きていくさまを表現しているような気がしますし、完成後の巨大な作品を見た時には我ながら鳥肌が立ちました。角度違いも些細なミスも手刷りの味ですし、インクのテカリ、擦れも含めた未完の感じこそ素晴らしい。シルクの醍醐味を再認識させられました」。

ジャンルを横断するのは作風だけではなく、各プロジェクトそのものにも同様のことがいえる。自分の興味や対象の向く方向によって展示そのものが変化する。作品が残り続けることに興味があるわけでもない。「パルコの作品も消されるというのが大切なんです。また刷ればいいわけですし、完成した作品そのものよりも、でき上がっていくさまのほうが重要な意味を持つこともあるんです。ANAGRAのイベントも『BUILDING』というタイトルにした理由は、設計して完成されていくイメージをライヴで見てほしかったから。別の場所で刷った作品の展示を否定しませんが、音楽と組み合わせたり、スキージが滑る音なども、すべて体感してもらうと見方が変わるはずです」。

これまでに発表した多様なフォーマットを用いて、ポップでありつつも独特の不気味さを併せ持つ作風は、まぎれもなく田巻裕一郎的な表現であるものの、すべての作品を相対させることで、それぞれの輪郭が際立たっているのも事実。そして、「MY WAR」のスタートから現在まで、5年以上も続くこのシンプルな戦いは、自立した新しい表現の方法論となるのだろうか。

田巻裕一郎

東京都出身。シルクスクリーン・ドローイング・立体・パフォーマンス。作品の多くは家族への愛がテーマ。

Web:yuichirotamaki.com/

Instagram:www.instagram.com/hart_yuichiro/

Twitter:mobile.twitter.com/y16omywar

Youtube:www.youtube.com/channel/UCDdYXmV7rBnP37yAVpyH3fw