フランス人アーティスト、クレア・タブレは、これまで抱き合うカップルやレスリングで組み合う男、仮装した子どもなど、肖像画を中心に2人以上の人物の関係性に焦点を当てた作品を手掛けてきた。世界各国の美術館やギャラリーでも、高い評価を得ている。また、グッチを傘下に置くケリング・グループのCEO、フランソワ・アンリ・ピノーや「アニエス・ベー」創設者兼デザイナーのアニエス・トゥルブレらが、彼女の作品をコレクションしていることでも知られる。

12月26日まで「ペロタン-東京」で開催している「クレア・タブレ」のセルフポートレイト展では、世界的に都市封鎖が行われ、あらゆる人にとって孤独な状況が続き、何かと息が詰まる現代社会において、自らの内側を見つめ、自分自身の個人的な姿を描いた新作セルフポートレイトのペインティングと版画技法の1つであるモノプリントのシリーズを発表している。

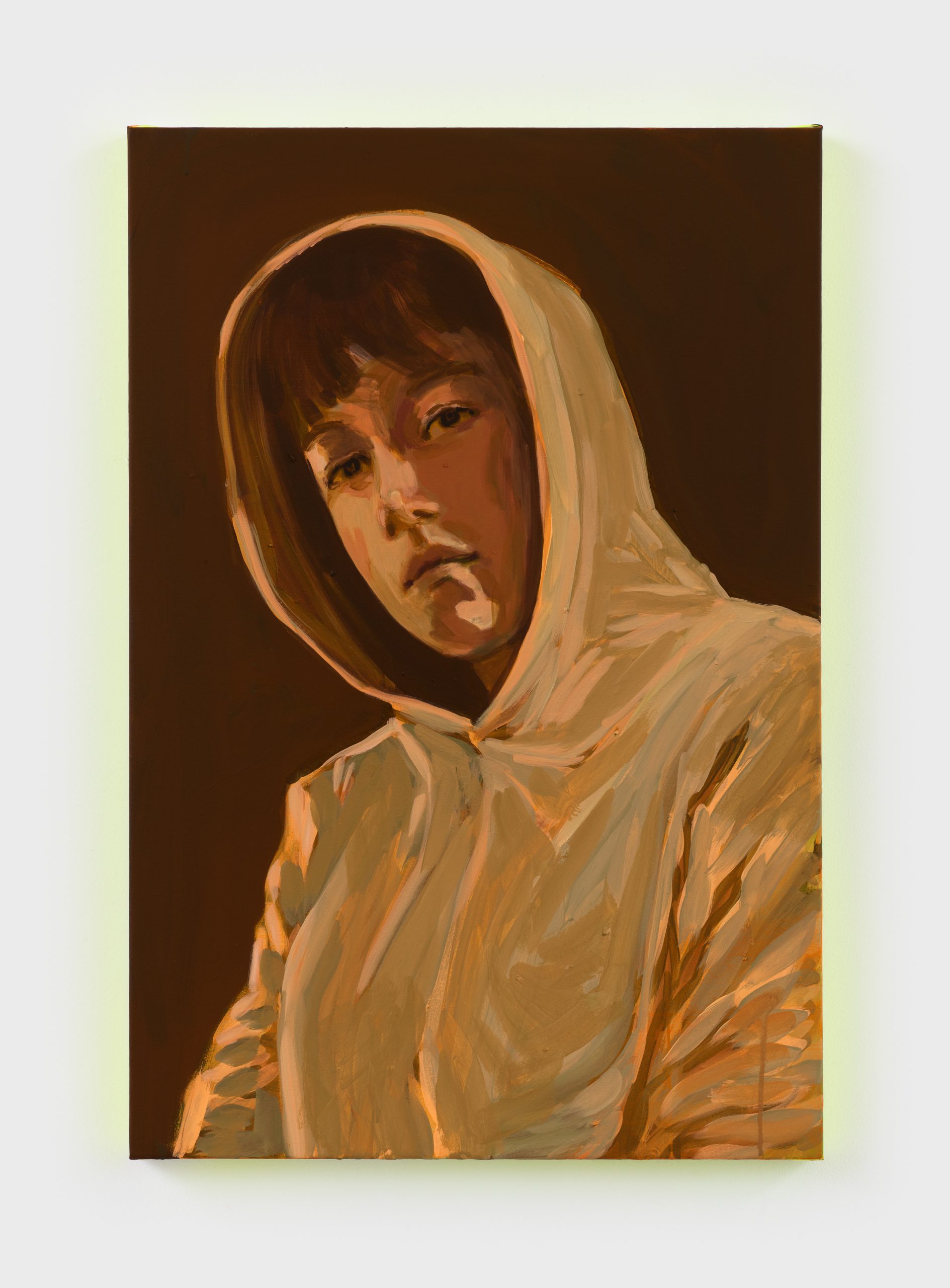

複数の作品では、洋服やメイクなどを体の一部を隠す “鎧”として機能させるという要素が見られる。厚手のバスローブやフード付きのスウェットシャツ、愛犬のジョージなど、今回の新作に繰り返し登場するモチーフは、家庭的な温かさや安堵感を示している一方で、これらは避難所としての役割を果たし、「消えてしまいたい」というタブレの衝動をも表現している。

コロナ禍の世界情勢の不確実性を受け、クレア・タブレが改めて自分自身に向き合ったことで見えたものとは何なのか?

Photography Kei Okano Courtesy of Perrotin

――コロナ禍で来日はかないませんでしたが、日本初の個展です。日本に対してはどのような思いがありますか?

クレア・タブレ(以下、タブレ):日本は大好きで、今回の展覧会で日本に行けることを楽しみにしていたのですが、残念です。次回を楽しみにしています。

――世界情勢の不確実性を受け、自分自身に再び向き合い率直に感じたことを教えて下さい。

タブレ:当初は、この新しい、一見ゆっくりとした日常生活で、絵を描く時間がもっと増えるだろうと予測していましたが、実際は逆でした。ニュースで知る、先行きが不安な世界情勢の不確実性を整理することで頭がいっぱいになってしまいました。でも、誰もが困難な時代を経験し、多くの不安に直面する中、私にとっては絵を描くことでこれまでの経験を頭の中で整理し、毎日の生活の中に意味を見出すことができました。

――これまで空想上と実際の友達を対象に、複数の人物の関係性に焦点を当てた作品を手掛けてきましたが、そもそも人との関係性にフォーカスしたきっかけは何ですか?

タブレ:風景画を描いていた頃は、その場所で起こった出来事や記憶をテーマにした作品を描いていました。絵の中に人物がいなくても、そこにいた人々の存在を感じることができる。人が乗っている船を描く時にも同じような感覚があったので、遠くにいる人の顔や目をズームアップして描いていたのですが、徐々に近づいてくると、人物と鑑賞者の対立や、人物そのものの関係性に興味を持つようになりました。

Photography Kei Okano Courtesy of Perrotin

――今回の「LOCKDOWN SELF-PORTRAITS」は新型コロナによってもたらされた個の状況が制作のきっかけですが、ロックダウン中の自分の姿を描き始めた理由は何でしょうか?

タブレ:自画像を描くことは以前から自身のライフワークとしてきましたが、今回のロックダウンによる突然の孤立により、自画像を描かざるを得なくなってしまいました。私には、何があっても絵を描きたいという衝動が常にあって、他人の姿を描くことに違和感があったので、この環境下で自分が持ちあわせているものは何かを考えて、自分自身を描くことにしました。

――キャンバスに描かれたタブレさんからは、カジュアルな服装だったり、裸体にガウンを羽織っただけの姿だったり、自宅だからこその静謐でリラックスしたひとときを感じました。一方で背景色やたれているインクから緊張感も感じられます。時勢が目まぐるしく変化する中で感情にはどのような変化がありましたか?

タブレ:絵を描くということは、常に変化し続ける、とてもダイナミックなプロセスだと思います。人間の体はほとんどが水でできていて、顔の表面も水のように動きながら変化します。このように絵を描くことで、感情的であれ、物理的であれ、変化を捉えて反応させることができる。この微妙な変化は、絵画にもモノプリントでも見ることができますが、すべて私を描いたものであるにもかかわらず、すべてが同じではありません。

Acrylic and ink on paper Unframed : 142 x 108 cm Photography Marten Elder Courtesy of the artist and Perrotin

Acrylic on panel

76 x 51 x 3.5 cm

Photography Marten Elder Courtesy of the artist and Perrotin

――カンファレンスでは蛍光色の使用について「自然や人間の体にない、人工的に作られた色なので、夢の中や空想の世界とリンクしているような雰囲気がある」と話されましたが、新型コロナの影響で想像する時間が増えたなど、実生活で感じたことがきっかけになっているのでしょうか?

タブレ:アグネス・マーティンの言葉を引用すると、“無限の方向が2つある”。入る方向と出る方向。私の作品は、外の世界や現実の生活などからインスピレーションを得ているように感じますが、絵を描くことで、その状況を別の視点を通して、完全に精神的な世界として振り返ることができるんです。だからこそ、色はある意味で人工的であり、別世界で起こっていることを示すためのものと考えています。

――ポートレイト作品において何かを意識的に考えて描くことはありますか?

タブレ:すべてのポートレイトは、ある感情や状況を呼び起こすために、色や構図を直感的に捉えることから始まります。それは内向的な衝動であって意識して描くとは限りませんね。

Acrylic on panel

61 x 46 x 3.8 cm

Photography Marten Elder Courtesy of the artist and Perrotin

Acrylic on canvas

100 x 81 x 2 cm

Photography Marten Elder Courtesy of the artist and Perrotin

Acrylic and ink on paper Unframed : 112.5 x 76 cm Photography Marten Elder Courtesy of the artist and Perrotin

――2017年のオノ・ヨーコとともにローマのヴィラメディチ、上海のYuz博物館に展示された中でのmake upシリーズの女性のポートレイトなど、一見穏やかに見えますが、随所に闇が見え隠れし、違和感を覚えることがありました。ポートレイトの制作においてのスタンスを教えていただけますか?

タブレ:メイクアップポートレイトは、シミや不完全な部分を受け入れることがテーマです。これらのポートレイトでは、さながら戦時中のペイントのように誇らしげに、そして激しくメイクアップしています。顔を美しく見せるためのメイクとは正反対。このポートレイトでのメイクアップは落ちやすく、人為的に施されています。狂気や不気味さを呼び起こして、不穏な雰囲気を感じさせることもありますが、それでも強いんです。

――これまでコミュニティの重要性やつながりを表現してきましたが、新型コロナの影響を受けて、改めてコミュニケーションに対する思いを聞かせてください。

タブレ:私の作品では、近接性や人と人との関係性、グループの中で人がどのように空間を占めているかということを表現しています。パンデミックの時はそもそも人が集まらないし、距離が縮まらない。お互いに近くにいたいと思うのはとても人間的なことなので、その状況がコミュニケーションにとっては大きなデメリットであったことは間違いありません。人とつながりがないことが、私が自画像を描きたいという衝動に結びついた理由です。

――ポストコロナではどのような美術表現を行っていきたいですか?

タブレ:近接、身体的な近さ、人が集まること、ダンスパーティなどの人の集まり、80人が部屋で飛び跳ねることなどをテーマにした作品を作りたいと思っています。このコロナ期間、私達が見落としていたものをすべて作品にしたいと思っています。

クレア・タブレ

1981年フランス生まれ。現在はロサンゼルスを拠点に活動する。ロサンゼルスカウンティ美術館をはじめ、ケリンググループのCEOフランソワ・ピノーやアニエス・ベーなどの主要なコレクションになっている。また2017年にはオノ・ヨーコとローマのヴィラメディチと上海のYuz博物館で展示を行った。

■LOCKDOWN SELF-PORTRAITS

会期:12月26日まで

会場:ペロタン東京

住所:東京都港区六本木6-6-9

時間:12:00~18:00(予約制) 入場:無料

休館:日・月曜日

URL:www.perrotin.com