2020年のパルコミュージアムでの個展や、今年の清里フォトアートミュージアムのヤング・ポートフォリオ展入賞など、目覚ましい活躍を見せるアーティスト大竹彩子。乃木坂のギャラリー・アートアンリミテッドで個展「宇和島⇄東京」を、幡ヶ谷のパールブックショップ&ギャラリーで妹・笙子との初の二人展「BS Channel 〜 Black by Sister channel 〜」を開催中の大竹に、最新作や創作活動の背景などを聞いた。

© SAIKO OTAKE, Courtesy of gallery ART UNLIMITED

©︎SAIKO OTAKE Courtesy of 888books

Photography Masato Kawamura

イメージを切り取り、蒐集する

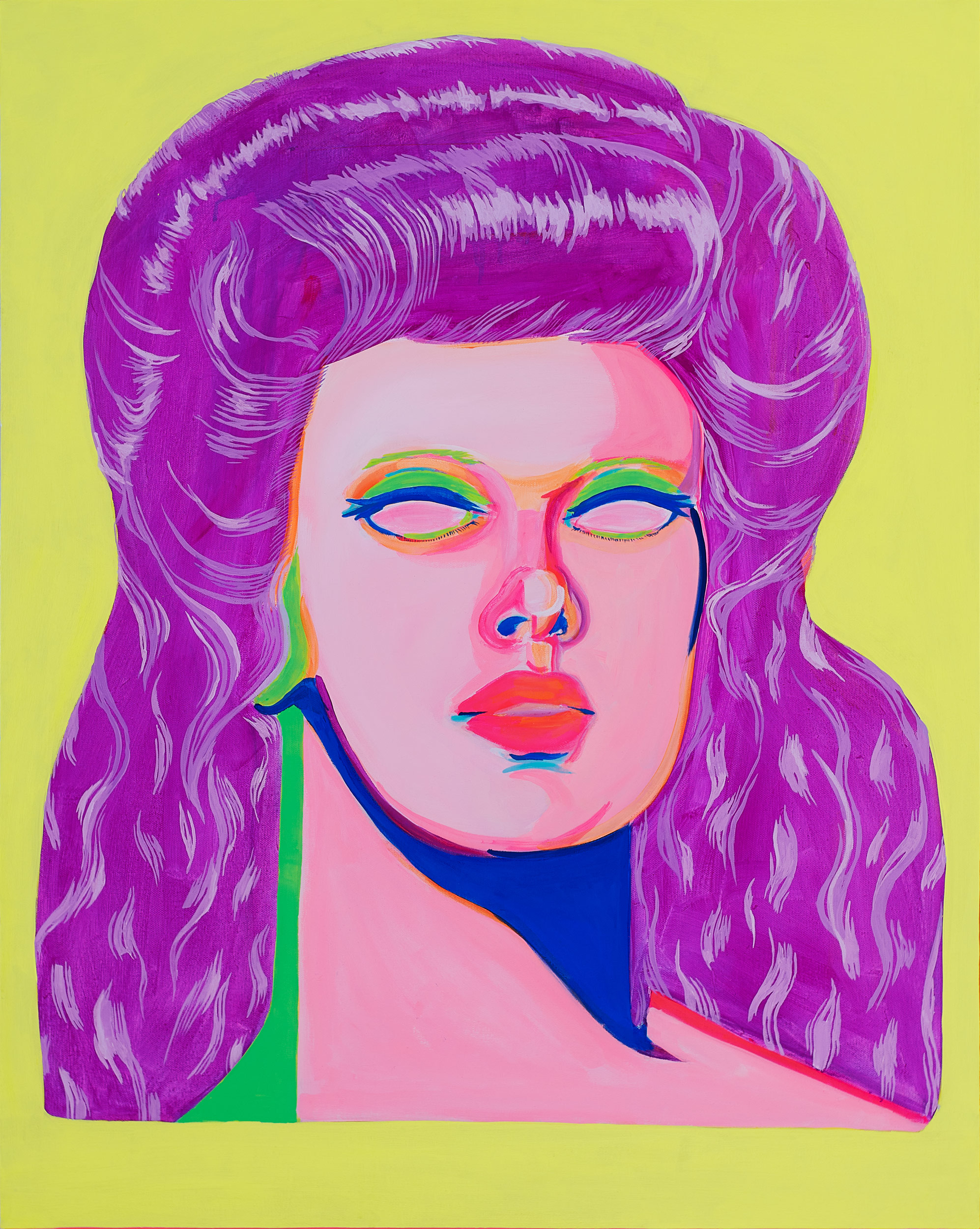

今回の展示では、大竹が現在暮らし、制作拠点でもある東京と、出身地である愛媛県宇和島市の写真で構成した写真作品の他、女性の顔を描いたペインティング「SPELLBOUND-MASK」シリーズを発表。展示した写真作品も含む14冊目となる新たなZINE「UWAJIMA⇄TOKYO」も出版した。

おもしろいのは、2枚の写真を組み合わせて1つの作品として成立させていること。東京と宇和島で撮られた写真は、どちらが東京でどちらが宇和島かはわからない。一見全く関連がないようにも思えるが、色や形、イメージの連鎖など、その組み合わせの妙により、新たなイメージが浮かび上がってくる。

これまでも、訪れた場所をテーマに、ZINEとして写真集を発表してきた大竹。そもそもは、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズに留学した際に卒業制作としてまとめた一冊がきっかけだった。だがそれは写真を作品として撮って写真集にするという作業とは少し異なる。彼女にとって写真を撮るのは素材集めに近い感覚なのだという。

「インスピレーションを受けたイメージをひたすら蒐集するという感覚。邪魔なものを入れずに好きなものだけを切り取って撮っています。それを並べて組み合わせを考えるんですが、その作業が楽しい。撮影した場所も時間も全部が溶け合うような、混ざり合う感じ。それを1枚の作品にしています」

言葉も余白もいらない。イメージだけの本をつくりたい。それが今も続くZINEのかたちとして定着した。見開きで作品をつくるという、いわばレイアウトの感覚は、彼女がセント・マーチンズのグラフィックデザイン科を卒業したこととも無関係ではないだろう。最初はPhotoshopも使わず、画像加工もせずにフリーのソフトでつくったというから驚きだが、とにかく気になったイメージを撮りため、その膨大な素材のアウトプットとして吐き出すように生まれたZINEには、彼女が世界をどう見ているかが凝縮されている。世界の切り取り方が、ユニークなのだ。

現在はデジタルコンパクトカメラを使っているというが、それは量をたくさん、そして的確に撮りたいからだという。写真を作品にするためというよりは、自分の好きなイメージを集めるためのツールとしてカメラを使っているという感覚も独特だ。

「カメラは、実際iPhoneでもいいと思います。でも私のはちょっと古いので(笑)。どこかに行くと、歩き回ってひたすら写真を撮りまくっています。それにはデジタルコンパクトカメラが一番合ってるかな」

2.SPELLBOUND-MASK <LIGHT GREEN> F50 (116.7×91.0cm)

3.SPELLBOUND-MASK <PURPLE> F30 (91.0×72.7cm )

4.SPELLBOUND-MASK <GREEN> F30 (91.0×72.7cm)

© SAIKO OTAKE, Courtesy of gallery ART UNLIMITED

2.UWAJIMA1038/TOKYO4836

3.UWAJIMA0622/TOKYO5300

4.UWAJIMA2135/TOKYO5821

© SAIKO OTAKE, Courtesy of gallery ART UNLIMITED

宇和島と東京、2つの重要な場所

展覧会のタイトルでもあり、今回の作品のモチーフともなった宇和島と東京。小さい頃から常にその間を行ったり来たりしてきた彼女にとって、どちらも重要な場所だと話す。

「宇和島は私が生まれ育って、高校生まで過ごした場所。東京は父の出身地であり、小さい頃から祖父母の家へ行ったり、遊びに行く感覚。あっという間に時間が過ぎる楽しい場所でした。その2カ所を並べてみたいと思ったのが今回の展示につながっています。宇和島のことは以前はあまり強く意識していませんでしたが、今は帰る場所、家族がいる場所という思いが強くなりました」

ロンドンから帰国後、宇和島で制作することもあり、東京と行き来していたが、コロナで宇和島に帰れない状況が続いている。移動することが創作にも直結してきただけに、つらい状況でもある。

「常に新鮮な目でいたいので、“慣れ”が一番こわい。宇和島を離れると、宇和島に戻ったときに撮りたいという気持ちになるし、東京は刺激的だけど、行動範囲が限られていると新鮮さはなくなります。今までいろんなところを訪れて制作や展示ができたのはありがたいし、創作意欲につながっていると思います」

ただ、ずっと東京にいることで制作に集中できたという側面もある。キャンバス画は当然だが1箇所で描く作業になり、この1、2年は、東京は重要な制作拠点となっていた。今回発表したアクリル画「SPELLBOUND-MASK」は、マスクで人の顔が覆われていることがあたり前の今、1点1点が強烈な存在感を放つ。写真でもヴィヴィッドな色が取り入れられていることが多いのが印象的だが、ペインティングはより鮮やかな色使いが顕著だ。モチーフこそ人の顔と、写真とで全く異なるが、どこか通じるものもある。

「写真集になっているような画像が、ペインティングでもインスピレーションの素になっていると思います。アクリル絵の具は発色がよくて、理想の色が出せるので、自分に合っています」

今後は油絵にも挑戦してみたいという。

「今は色と色がパキッと分かれているような絵を描いてますが、油絵独特のやわらかさも好きなので、色が混ざることでどうなるか、落ち着いてじっくり描いてみたいです。絵は独学なので、画材の種類や使い方などは自分で調べたりしていますが、表現方法をもっと勉強してみたいという気持ちも湧いてきました」

どんな状況でも、つくり続けたい

父は言わずと知れた画家・大竹伸朗。子どもの頃から父と一緒に絵を描いたり、何かをつくったりして遊ぶのが日常で、それが原体験となっているのは確かだが、自身はごくふつうの田舎の中・高生だったと話す。ロンドン留学中も、意外にもアーティストとして生きる自覚には至っていなかったという。

「留学にはファウンデーション・コース、次にBAなどいくつかの段階があるんですが、そのたびにいつもこれが終わったら帰ろう、これが終わったら……と思っていました。父のように簡単になれるものではないと身に染みて感じていましたから。でも一方であがいていたというか、何かつくりたいという気持ちはずっとあって。アーティストになって生きていくんだと強く思っていたわけではなかったけれど、とにかくつくるのが好きで、どんな仕事をしていたとしても作品をつくり続けたいと漠然と思ってきたし、今も思っています」

卒業後、ロンドンの美容院の展示スペースを借りて初めての個展を開き、そこで作品を買ってもらった時に、アーティストとして続けていこうと腹をくくったという。そこからは今も、売れるかどうかにかかわらず、つくり続けたいと思っている。

コロナ禍は自分と向き合う時間にもなった。展示も中止になることなくなんとか開催され、制作の日々が続いている。

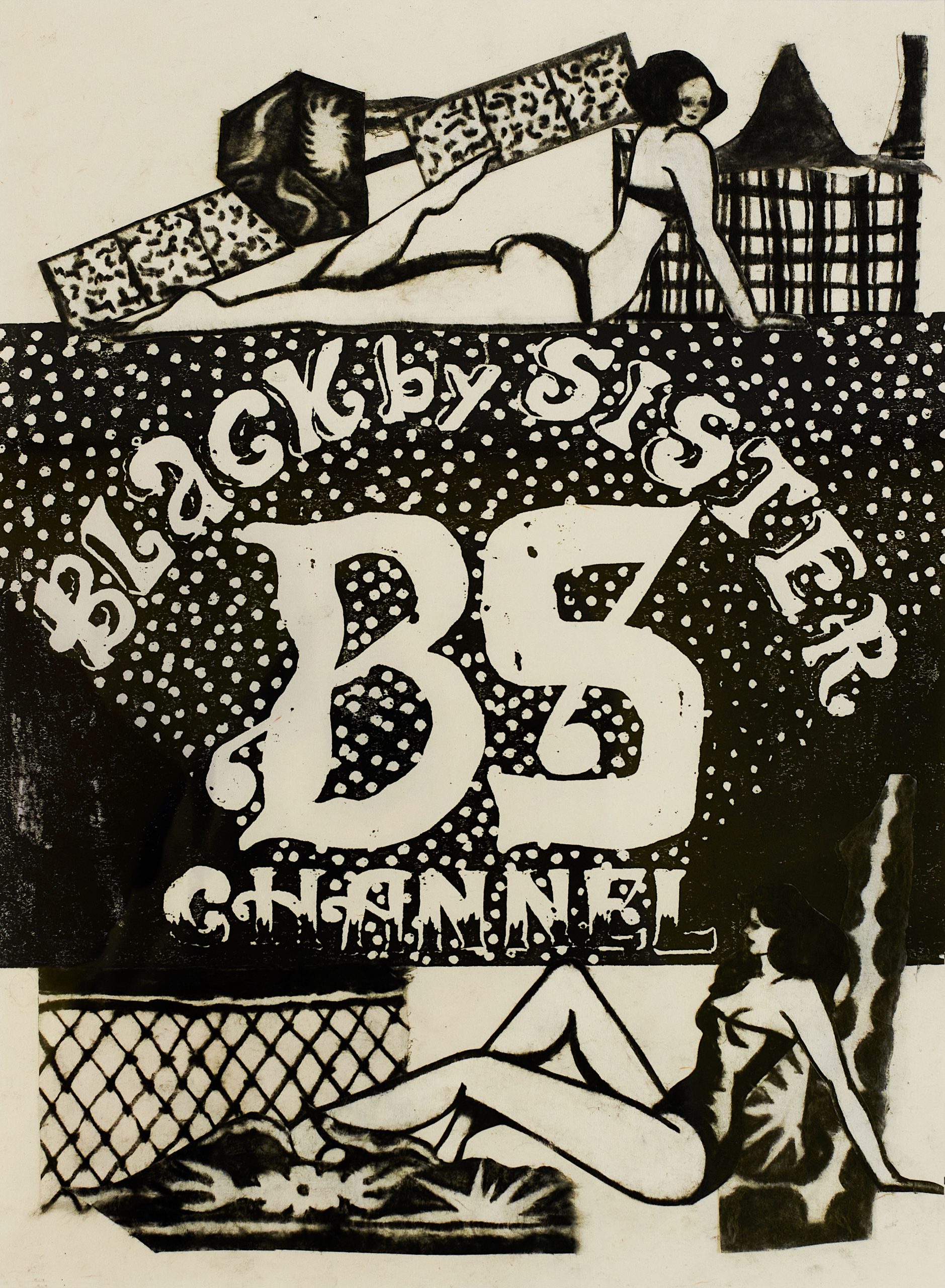

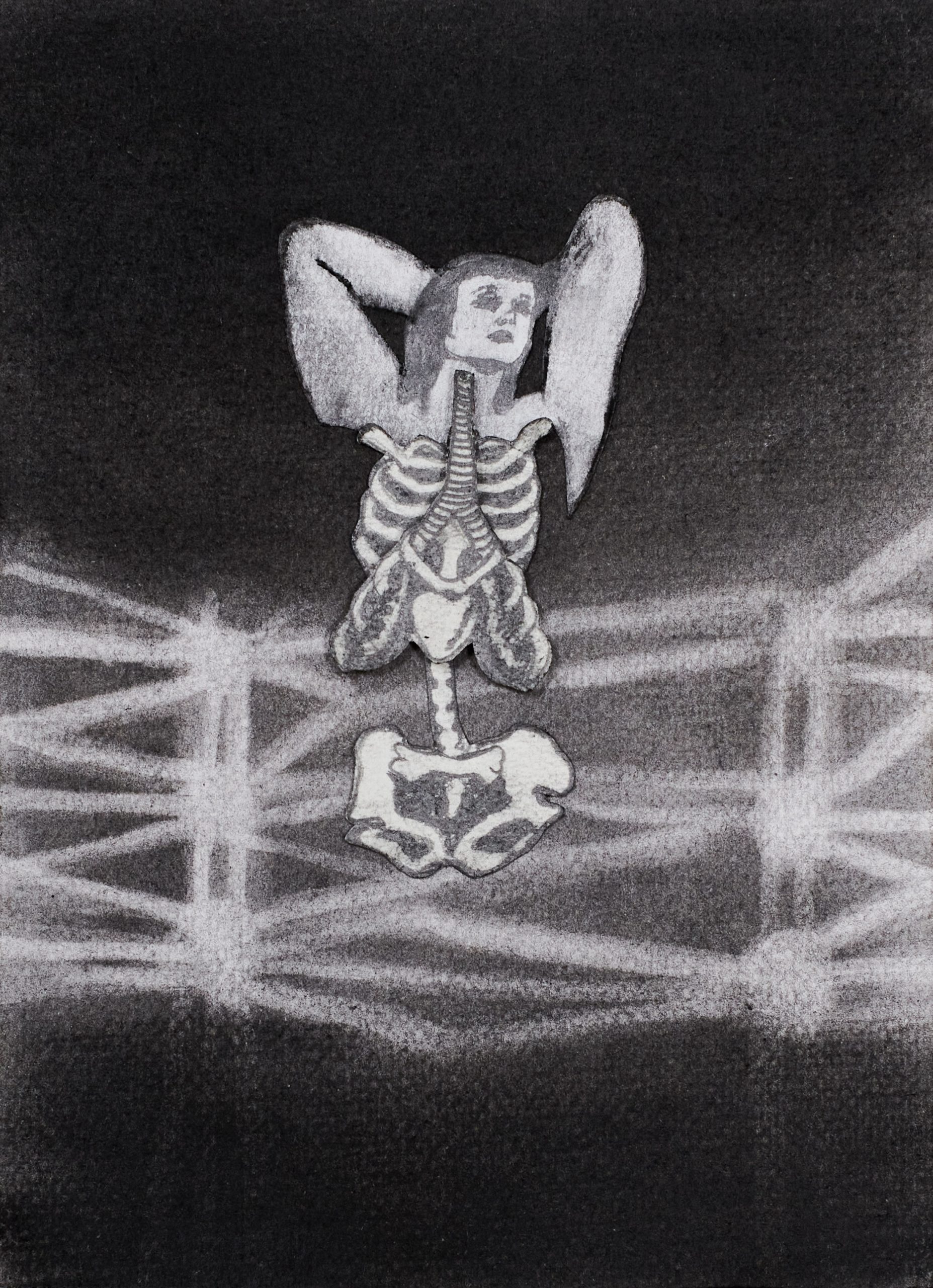

2.MYSTERY CHANNEL (43.5×32.0cm)

3.BEAUTIES (20.4×25.6cm)

4.HER DOG (18.1×13.1cm)

5.P-POLE (18.1×13.1cm)

6.X-RAY (18.1×13.1cm)

©︎SAIKO OTAKE Courtesy of 888books

「これだけ長い時間、家族に会えないというのは自分にとっては大きなこと。ひとりでどうにかしないといけない状況だったので、気合いを入れ直すきっかけになったと思います。これまでの展示は1つひとつが挑戦でした。一貫しているところはありつつも、少しずつ変化したり、進化しなくてはいけないという気持ちもあります。特に絵には自分の気持ちが表れている気がしていて、大阪での展示(「GALAGALAGALA」2020年2月11日~3月8日に心斎橋パルコで開催)は、色で元気になりたい、なってもらいたいという気持ち。今回はその延長でもありますが、少しやわらかくなったかも。ギラギラしたところから少し落ち着いてきていると思います。インパクトは大切にしながらも、今後はもう少し優しいものがつくれたらと思っています」

現在、幡ヶ谷のパールブックショップ&ギャラリーで妹・笙子との二人展「BS Channel 〜 Black by Sister channel 〜」も開催中で、そちらは原点に戻るような、小さなモノクロームのコラージュ作品を発表している。巨大な作品を描いてみたいという思いもあり、「やりたいことはたくさんある」と目を輝かせる。これからも進化しながら多様な表現に挑むアーティストから、目が離せない。

大竹彩子

1988年生まれ。2016年、ロンドン芸術大学卒業。複眼的なパースペクティブから成る独自の作品世界をドローイングやペインティング、写真、コラージュなど、さまざまな技法で表現している。主な展覧会に、個展「EXUVIA」(2016年/ロンドン)、(2016年/シンガポール)、「VISUAL SAMPLING」(2018年/台中)、「COSMOS DISCO」(2019年/東京)、「GALAGALA」(2020年/東京)、「GALAGALAGALA」(2021年/大阪)がある。

webサイト:saikootake.com

■宇和島⇄東京

会期:7月31日まで

会場:ギャラリー・アートアンリミテッド

住所:東京都港区南青山1-26-4 六本木ダイヤビル3F

時間:13:00〜18:30(最終入場)

休日:日曜、火曜、祝日

入場料:無料

Webサイト:www.artunlimited.co.jp

■大竹彩子・笙子 二人展 BS Channel~Black by Sister Channel~

会期:8月1日まで

会場:パールブックショップ&ギャラリー

住所:東京都渋谷区西原2-26-5

時間:13:00〜19:00

休日:月曜、火曜

入場料:無料

Webサイト:888books.jp

Edit Jun Ashizawa(TOKION)