ジム・ジャームッシュ監督初となる大規模な特集上映が開催中で、長編デビュー作『パーマネント・バケーション』(1980年)や『ストレンジャー・ザン・パラダイス』(1984)、トム・ウェイツ映画初主演『ダウン・バイ・ロー』(1986年)の他、工藤夕貴と永瀬正敏が出演し話題を呼んだ『ミステリー・トレイン』(1989年)などを含む12作品が上映されている。多くのミュージシャンと親交が深く、音楽への造詣が深い監督として知られるジャームッシュの映画には、音楽に携わる人物が重要な役割を果たしてきた。改めてジャームッシュの足跡や遺した映画と音楽について振り返る。

©︎Sara Driver

小津安二郎監督作品からの影響と日本映画のスタイルを見事なまでに消化

ジム・ジャームッシュの存在を初めて知ったのは映画雑誌ではなく、TBS系の深夜番組「ザ・ポッパーズMTV」でのことだった。YMOの作詞家として知られていたピーター・バラカンが司会を務めていたこの番組は、英国のニューウェイヴやワールドミュージックのビデオクリップをパワープレイして、アメリカのヒット曲では物足りない洋楽マニアの心を掴んでいた。時折バラカン氏は自分の気に入った洋画も紹介しており、その中の1本として流れたのが『ストレンジャー・ザン・パラダイス』の予告編だった。おそらく主演を務めたジョン・ルーリーが、ニューヨークのニューウェイヴ・シーンで騒がれていたパンク・ジャズ・バンド、ラウンジ・リザーズのリーダーだったために目にとまったのだろう。

予告編を観て、思った。「新しい」と。それはルーリーによる現代音楽風スコアや、テーマ曲代わりに劇中何度も流れるスクリーミン・ジェイ・ホーキンスによる強烈なブルース曲「I Put a Spell on You」といった音楽面に限ったことではなかった。モノクロの冷え冷えとした映像、本絶妙な間で繰り出される、笑っていいのか判断に苦しむギャグ、そして一見弛緩しているように見えながら、計算しつくされた画面レイアウト。何から何までフレッシュだったのだ。

同時に『ストレンジャー・ザン・パラダイス』は奇妙な親しみも感じさせた。同作の登場人物は皆無口でセリフがとても少ない。アメリカ本国では戸惑う観客も多かったと聞くけど、日本人的にはピンと来た。これは漫画のセリフでいうと「……」であり、ここにこそ本当の心情が隠されているのだと。

こうした奇妙な親しみの正体が、主人公達が競馬をするシーンで言及される競争馬の名前によって明かされる。その名前とは、「晩春」「出来ごころ」「東京物語」。すべて小津安二郎の監督作品である。ジャームッシュは日本映画の崇拝者なのだ。もちろん日本映画へのリスペクトを表明する映画監督はそれまでもいたけど、これほどそのスタイルを見事に消化した作家はいなかった。

そんなことも作用してか、日本公開された『ストレンジャー・ザン・パラダイス』は、シネフィル向け映画という枠を遥かに飛び越えるヒットを記録した。ミニシアターと呼ばれていた単館映画館はどこも満員御礼。映画のポスターは、クエンティン・タランティーノの『レザボア・ドッグス』が登場するまで、文化系少年少女のベッドルームの常備品だった。『ストパラ』という略称で呼ばれたり、「あんなの何がおもしろいんだ。みんな無理して観てるんだろう」とギャグ漫画(たしか相原コージだったと思う)でいじられるインディ映画なんて、空前絶後だろう。

© 1984 CINESTHESIA PRODUCTIONS INC. New York All Rights Reserved

『ストパラ』の大ヒットを受けて、その前作で監督デビュー作にあたる『パーマネント・バケーション』も公開され、これもヒットした。ニューヨーク大学在学中に撮影された同作は、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』ではわかりにくかったジャームッシュ本来のルーツを垣間見せてくれる。主人公の少年は1950年代風ファッションに身を包み、ハードバップにあわせて痙攣したかのようなダンスを踊り、「ぼくは永遠の旅人なのさ」とうそぶいてみせる。そう、ジャームッシュは、ジャック・ケルアックやアレン・ギンズバーグといったビートニク作家に憧れる男だったのだ。

体制からのドロップアウトや放浪を賛美し、1950年代から1960年代にかけてカウンターカルチャーの中心にあったビートニクだったが、ジャームッシュがニューヨークに上京した頃には既に流行は過ぎ去っていた。「ビートニクの精神を受け継ぐ新しい表現方法を作りたい」そう考えたジャームッシュが試行錯誤した結果、行き着いたのが『ストパラ』だったというわけだ。

© 1980 JIM JARMUSCH

文学の「連作短編」を映画のフォーマットで描く稀有な映画作家

そんなジャームッシュが、続く脱力脱獄コメディ『ダウン・バイ・ロー』でシンガーソングライターのトム・ウェイツと組んだのは、だから必然だった。日本ではルイ・アームストロングに憧れて喉を潰したとか、「酔いどれ詩人」というキャッチフレーズばかりが先行していたトム・ウェイツだが、本来はケルアックの『オン・ザ・ロード』に捧げた「ジャックとニール」なんて曲を作ってしまうほどのビートニク・フリーク。フランシス・フォード・コッポラ作品の常連俳優だったのも、コッポラと同好の士だったからだ(コッポラは後年ケルアック作品『オン・ザ・ロード』の映画版をプロデュースしている)。

© COPYRIGHT 1986 BLACK SNAKE INC

そのコッポラは金がモノを言う映画産業で、ビートニク詩人のようにインディペンデントな立場で活動を続けていく夢を叶えた映画作家として、ジャームッシュの先輩にあたる存在である。コッポラは『ゴッドファーザー』や『地獄の黙示録』など大ヒット作を撮ることで夢を実現したわけだが、ジャームッシュはそれとは全く異なるアプローチを取った。

その象徴こそが、『ダウン・バイ・ロー』で、ウェイツ、ルーリーとともに主演に起用したイタリア人俳優ロベルト・ベニーニである。同作をきっかけに世界的な注目を集めた彼だったが、本国ではすでに人気者だった。ジャームッシュは非アメリカ人のスターを起用することで、アメリカ以外での人気を獲得して創作の自由を確保しようとしたのだ。メンフィスのモーテルを舞台にした3部作『ミステリー・トレイン』の最初のエピソードを永瀬正敏と工藤夕貴が主演したのも、今ならこうした文脈で語れるだろう。

本作を皮切りに、ジャームッシュは世界を股にかけて、文学でいう「連作短編」を映画のフォーマットで描く稀有な映画作家となった。『ナイト・オン・ザ・プラネット』(1991年)では、ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、ローマ、ヘルシンキの世界5都市を舞台に、タクシードライバーと乗客のやりとりが描かれた。『コーヒー&シガレッツ』(2003年)に至っては、その名の通りコーヒーと煙草をテーマにした11編もの短編が綴られている。

© 1991 Locus Solus Inc.

© Smokescreen Inc.2003 All Rights Reserved

こうした独自のスタンスからか、ジャームッシュには同業者よりもミュージシャンの友人が多い印象がある。もちろん彼自身がミュージック・ラヴァーだからというのが最大の理由だろうけど、世界各国で少しずつ稼いで自由な活動をしているアーティストが映画界より遥かに多いからだろう。

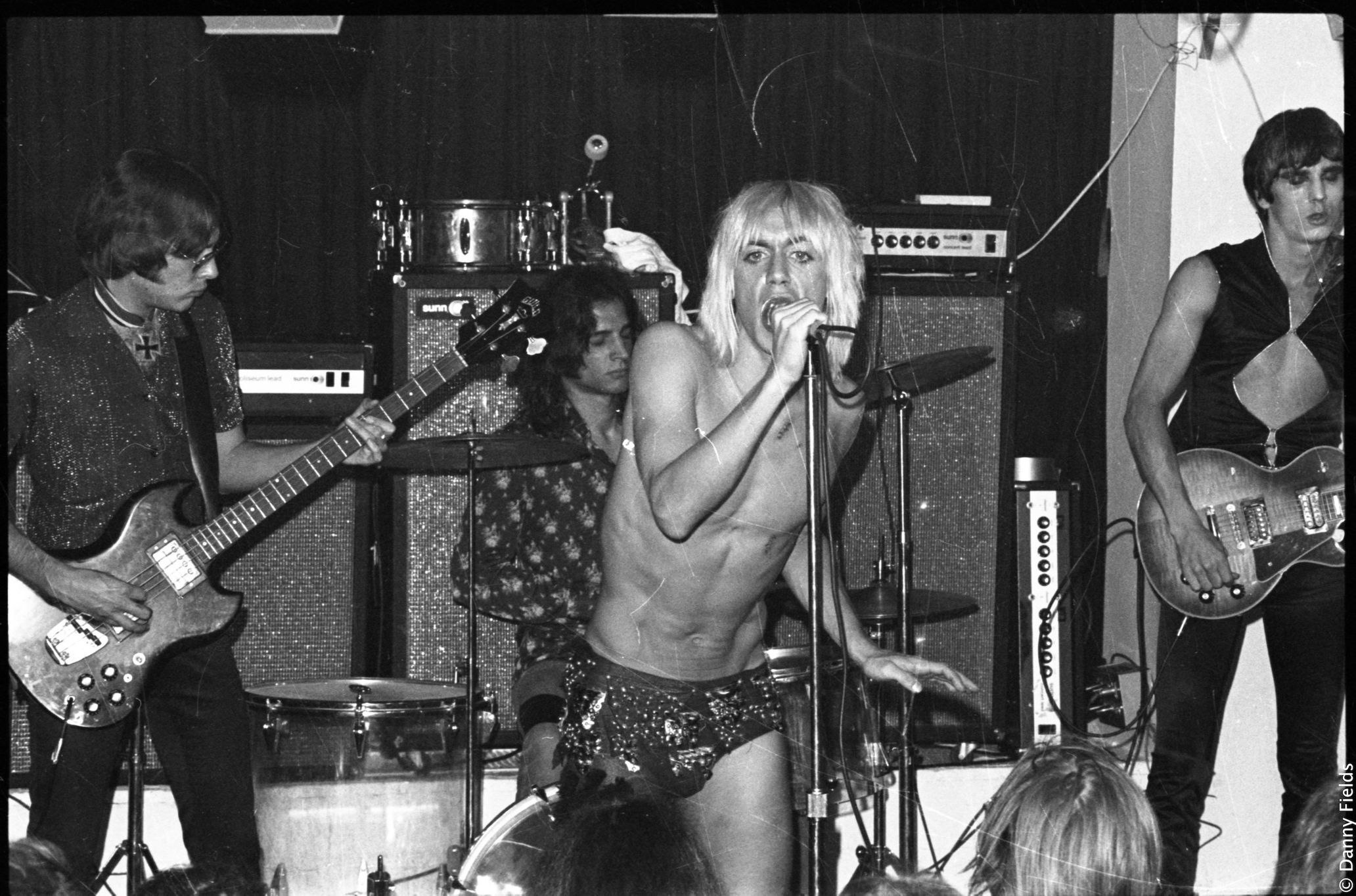

交友関係から映画出演に至ったミュージシャンとしては、前述のジョン・ルーリーやトム・ウェイツをはじめ、『ミステリー・トレイン』の最終パートに登場する故ジョー・ストラマー、『コーヒー&シガレッツ』に登場し、『ゴースト・ドッグ』(1999年)ではサウンドトラックを担当したウータン・クランのリーダー、RZA、そして2本のライブドキュメンタリー映画『イヤー・オブ・ザ・ホース』(1997年)と『ギミー・デンジャー』(2016年)でそれぞれフィーチャーされたニール・ヤングとイギー・ポップが挙げられる。

© Mystery Train, INC. 1989

©️ 1999 PLYWOOD PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED

© 2016 Low Mind Films Inc

そのヤングがスコアを担当し、イギーが出演した西部劇『デッドマン』(1995年)こそが、ジャームッシュがアメリカ映画の文脈で評価される転換点となった作品だった。主演は、すでにスターだったジョニー・デップ。しかし映画を観れば、ジャームッシュが日和っていないどころか、攻めの姿勢を打ち出しているのがわかる。何しろ全編がモノクロ撮影。ヤングのスコアはメロディ皆無のノイズ・ギターの嵐だし、デップ演じる主人公ウィリアムは、ガンマンなどではなく会計士。しかも彼は序盤に体に銃弾を打ち込まれて、遠からず死ぬことが決定づけられてしまう。

同作を皮切りにジャームッシュは、フォレスト・ウィテカー(『ゴースト・ドッグ』)、ビル・マーレイ(『ブロークン・フラワーズ』)、トム・ヒドルストンやティルダ・スウィントン、ミア・ワシコフスカ(『オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ』)、そしてアダム・ドライバー(『パターソン』)と、ハリウッドのスター俳優たちが出演を熱望する映画作家とみなされるようになった。

© 1995 Twelve Gauge Productions Inc.

©2013 Wrongway Inc., Recorded Picture Company Ltd., Pandora Film, Le Pacte & Faliro House Productions Ltd. All Rights Reserved.

©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

アメリカの現実そのものを描いた最新作『デッド・ドント・ダイ』

そんなジャームッシュの最新作『デッド・ドント・ダイ』(2019年)は、自分を大物監督として扱いはじめたアメリカ映画界に対して、あえて肩透かしをしてみせた痛快作となった。同作はジャンルで定義するならゾンビ・パニック映画。現代のハリウッドではヒット間違いなしの鉄板企画なのだが、彼はこれをオフビートなコメディに仕上げている。

この手の映画では大袈裟な演技が必須なのに、主人公の警官トリオにビル・マーレイ、アダム・ドライバー、そしてクロエ・セヴィニーと、デッドパン(無表情)気味の演技をする俳優でそろえているキャスティングからして愉快犯的だ。3人ともジャームッシュ作品への出演経験がある俳優だが、本作にはティルダ・スウィントンやRZA、スティーヴ・ブシェミやロージー・ペレスと、かつてジャームッシュ作品に出演した俳優たちが次々と再登場する同窓会映画の趣もある。もちろん盟友トム・ウェイツとイギー・ポップも登場するのだが、イギー扮する「コーヒー」とだけ連呼するコーヒー・ゾンビというキャラに注目したい。

© 2019 Image Eleven Productions Inc. All Rights Reserved.

『デッド・ドント・ダイ』のゾンビはそれぞれが生前愛していたものを連呼する奇妙な習性を持っているのだが、このジャンルのパイオニア作であるジョージ・A・ロメロ監督作『ゾンビ』(1978年)の舞台はショッピングモールであり、消費社会に惑わされる人々のメタファーとしてゾンビが描かれていた。そうした意味で『デッド・ドント・ダイ』は『ゾンビ』の正統的な系譜を汲んだ映画といえる。

そしてゾンビたちがねり歩く街の荒涼とした光景は、まるで新型コロナによるロックダウンされた都市のようだ。かつて何もかも新しかったジャームッシュ作品は、今やアメリカの現実そのものを描いているというわけだ。もちろんそれはジャームッシュがおもねったからでない。アメリカがやっとジャームッシュの感性に追いついたのだ。キャリア初期から彼のことを見守り続けた日本人のはしくれとしては、それが妙に感慨深い。

■「JIM JARMUSCH Retrospective 2021」全国順次開催中