水と墨、爪楊枝を用いた技法から生まれる繊細な線、詩情ゆたかな情景描写と文学性と詩情息づく言葉たちから、独自の作品世界を紡ぎあげる漫画家、森泉岳土。夜の闇の中で出会った男女の不思議な冒険譚『夜よる傍に』(2014年、KADOKAWA)、古き洋館で惨劇が繰り広げられるゴシックホラー『報いは報い、罰は罰』(2017年、KADOKAWA)、終わりゆく世界を共に過ごす人とヒューマノイドの交感を描いたSF『セリー』(2018年、KADOKAWA)などのオリジナル作品のほか、村上春樹やカフカ、ドストエフスキーなどの文学作品のコミカライズ作品も発表し、そのデビュー以来、漫画表現の新しい可能性を模索し続けている。

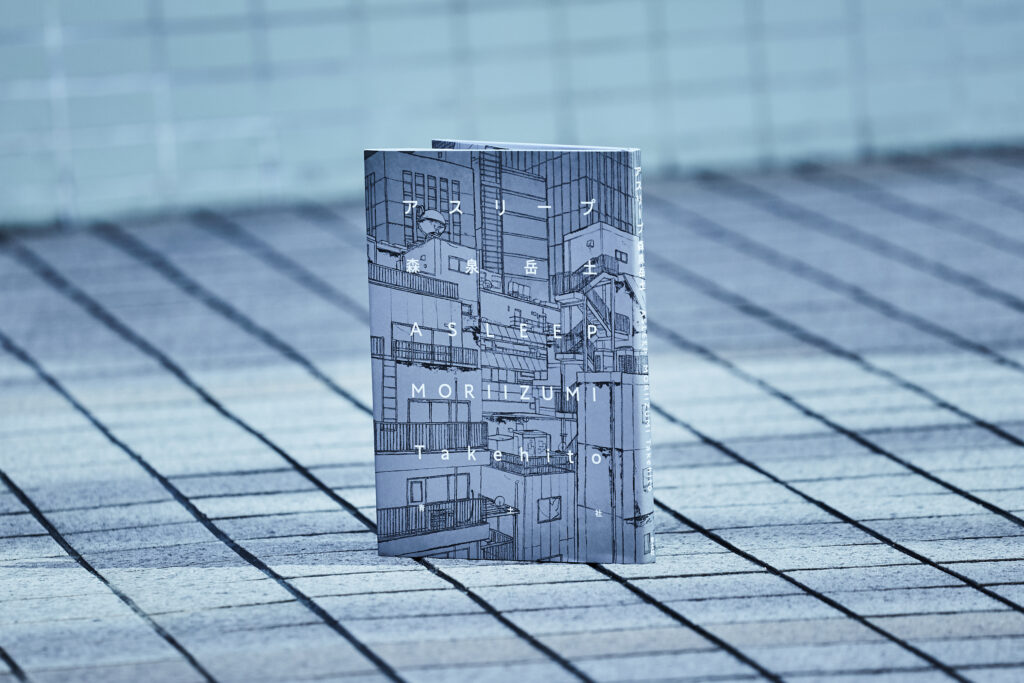

そんな森泉が、今月に『爪のようなもの・最後のフェリーその他の短篇』(2020年、小学館)以来となる描き下ろしの新作『アスリープ』(青土社)を上梓。同作は、上述の『セリー』で描かれた世界と地続きにあるようなポストアポカリプス的なSF作品となっている。同作が生まれた経緯やそこに描かれる主題を起点としながら、森泉にその創作哲学や想像力の源泉、文学からの影響や自身の作家人生の原点に位置する村上春樹という作家について、語ってもらった。

2重の意味で閉じこめられた檻の中で

――新作『アスリープ』の執筆のきっかけをお聞かせください。

森泉岳土(以下、森泉):きっかけは、去年、挿し絵を描かせてもらった小沼純一さんの『しっぽがない』(青土社)という書籍の担当者の方が、僕の本を1冊出したいとおっしゃってくれたことです。はじめは気軽に幻想譚みたいなものを描こうとしたんですけど、やっぱり、夢・幻みたいなことでは許されないような、切迫した現実の状況があったので、現実とこれからの未来とがどこか地続きであることが分かるような形で作品を描きたいと思い、SFにスイッチしました。あと、2018年に描いた『セリー』の感触が僕の中にずっと残っていて、『セリー』の世界、のいわゆる前日譚に当たるようなものを描けたらなと。

――『セリー』の感触というのは、もう少し言うとどういうことでしょうか?

森泉:作品で描いたキャラクターが生きているというのはよくあることなんですけど、『セリー』の場合は、僕の中で初めて「世界観が生きている」という残り方をしたんですよ。『セリー』では、例えば、ヒューマノイドであっても、人間の文化や精神を受け継いでくれるのであれば、ひょっとして彼らも人間であると、ポジティブにとらえてもいいんじゃないかなというようなことを考えたり。人間ってなんだろうという定義の問題ですね。でもそこは、人間に絶望しているという話と、それでも希望を託したいんですっていうところの、ギリギリのラインなんですよ。僕は『セリー』を描いて以降、そういうギリギリの中でなんとか希望をもって生きている感覚があるので、僕の実感と作品の世界観が、『アスリープ』でもかなりリンクしていて、いまだに育ち続けている感じなんです。

――つまり、コロナ禍の社会で生きていることが影響している部分があるということですね。漫画家のワークスタイルという意味ではあまり変化がないかもしれませんが、実際、森泉さんの生活は変わりましたか?

森泉:普段の生活という意味ではほとんど変わってはないですけど、閉塞感はどうしてもありますよね。いくらインドア派の僕でも、家から出る気がないので出ないというのと、いざ出ようと思っても出られないというのでは、状況が全く違いますから。『アスリープ』の中でも描きましたが、結局、僕達は2重の意味で檻に閉じこめられてるんですよ。1つは家の中で自粛しなければいけないという空間的な意味で。そしてもう1つは未来の約束ができないという時間的な意味でです。「明日会おうよ」とか「来週どこどこへ行こうよ」という話が、少なくともこの作品を描いている時はできなくて、つまりこれは、「今」という時間の中に閉じこめられているんだと。過去はある、今もある、でも未来はない。

――大都市に1人残された主人公のチタルが襲われる無力感は、『アスリープ』の中でとても印象的な部分です。

森泉:それが本当に僕の実感なんです。やっぱり、ごく素直に人間ってどこかに向かって歩いていくべきだと思うわけですよ、世界をよりよくするために。山の頂上と足元を見て前へ進んでいくというのが僕の基本的な人生のイメージなんですけど、自分の足元しか見えない中でどこかに行けと言われても、どうしたらいいかわからないんですね。作品は、どうしたって現実のリアクションという部分がありますから、今回はそのあたりは作品と現実が接続していますね。

余白が生み出す詩情(ポエジー)

――『アスリープ』の舞台は事後なわけですけど、例えば核戦争があった世界というような20世紀的な想像力で描かれはていません。世界自体が「息を引きとるような緩慢な終わり」を迎えているというところに妙なリアリティを感じました。

森泉:具体的な破滅する瞬間みたいなのを描きたいわけじゃないんです。そういうのって、ある種、気持ちいいじゃないですか。そういうカタストロフの快楽というか、喜びを消費して溜飲を下げることは現状維持にしかならないんじゃないかと思うところもあって。『アスリープ』の世界の終わり方には、もちろん自分の中にある程度設定はありますけど、僕が描きたかったのは事後なので、事後だけ描ければいいなと思ってこういうかたちにしました。どちらにしても核戦争のような華々しい終わりというより、破滅って忍び足で背後からやってくるイメージがあります。

――そのような閉塞感に覆われた中で、ある可能性を見出すことによってチタルの世界認識は変化します。ここにも森泉さんの世界に対する見方が反映されているように感じました。

森泉:可能性があるということは希望があるということなんですよね。やっぱり僕はどんな状況でも絶望はしたくないと思うんです。しそうになりますけど、歯を食いしばってでも、希望がある方へ進んで行く人を描きたかった。

――森泉さんは初期の頃、物語というより詩のようなものを描きたかったとおっしゃっていますが、『アスリープ』もある種の長編詩として読むこともできるのではないでしょうか。

森泉:確かにそうかもしれません。『アスリープ』でも詩のように余白の多い作品を描きたいと思っていました。むかし僕はしばらく登場人物全員シルエットというかたちで漫画を描いていたんですよ。表情や衣服の詳細を描かないことで「行間」をあけようとしたんですね。つまり、例えば悲しい顔を描いたら、それはもう「悲しい」でしかないじゃないですか。でも人間にはもっと複雑な感情があるので、そこは読者の皆さんがシルエットの中の表情を、そのキャラクターの感情を想像してください、と。漫画家を続けていく中で、そういった飛び道具的な行間のあけ方じゃない方法で余白をつくれるようになってきたのだと思います。

――言葉も相当考えられて、削ぎ落とされていると感じました。

森泉:僕は引き算の人なんです。『アスリープ』も盛りこみたかった言葉はこの3、4倍はあって、そこから引いて引いて、最少の言葉で最大限に伝わる言葉を残すという方針で言葉のストックからどんどん削っていきました。不思議なもので削った言葉が多ければ多いほど、残った言葉1つひとつが持つ「意味」って潜在的にふくよかになるんです。それが行間として機能する。それはコマでも同じで、やっぱり最少のコマ割りでリズムを作りたいと思っています。漫画においてリズムって読み心地の上でとても重要なものなんですよ。全く台詞がないコマがここに入ってとか、このコマのこの位置には吹き出しがなければならないとか、相当気を配って何度もやり直しますね。なので、描かれたコマはすべて描かれる理由があって、不必要な絵は1つもありませんし、余計な台詞というのも一切入っていないと思います。それでいて読み方を規定しないよう余裕があるように――というのが、腕の見せどころですね(笑)。

ひとりになることで醸成された作品世界

――森泉さんが一貫して描き続けているモチーフに「夜」があります。作品世界の1つの核にあるものだと思いますが、ご自身ではどのようにとらえていますか?

森泉:いやあ、もう、僕は夜が大好きなんで(笑)。夜の散歩も行くし。でも、なんで夜が好きなんだろう……。

――夜の中で創造力が育まれたみたいなところはありますか?

森泉:どうだろうな。もともと子どもの頃から夜が好きなんです。夜の散歩も子どもの頃からしてましたし。でもひとりになりたいっていうのはあったかもしれないですね。子供の頃なんてとくに親も兄弟もそばにいて雑音が多いじゃないですか。そういうところから少しでも抜け出したかったし、ひとりになることは僕にとってすごい大事なことでした。夜ひとりで土手まで歩いて行って、ようやくちゃんとそこで呼吸ができるような。うん、自分で選びとった孤独って素晴らしいですよね。それは、本を読んだりするのも同じな気がします。

――確かに本を読んでると親も声をかけてこないですよね。

森泉:そうそう。やっぱり本を読んでいるあいだも呼吸できていた気がしますね。受験や勉強みたいなものは好きになれなかったし、人間関係も不得意でしたし、夜の散歩も読書も命綱みたいなものだったかもしれない。この2つには返さないといけない恩がありますね、たっぷり。

――読書好きは子どもの頃からですか?

森泉:ええ、ものごころがついてからずっとですね。幼少期は『ナルニア国物語』(C・S・ルイス)とか『ドリトル先生』(ヒュー・ロフティング)とか『宝島』(ロバート・L・スティーヴンソン)とか、児童書を読んでました。最初にはまった漫画も岩波少年文庫の『おとうさんとぼく』(e・o・プラウエン)でした。それでも、自分が好きなものを読んでたし、親が買ってきたものは絶対読まなかった(笑)。そこは強情でしたね。やっぱり、「自分で見つける」っていう行為が大事だったんですよ。自分で選びとったもので自分だけの世界を築くんだっていうような貪欲さはあったかもしれない。少年探偵ものから始まって、中高生でアガサ・クリスティは全部読んだし、ジョン・ディクスン・カーなんかも好きでした。SFはあまり読んでないけど星新一だけは当時出ていた文庫は全部読んだな。

――そういうジャンルものをたくさん読んできて、夏目漱石を読んだらオチがなくて衝撃を受けたと、別のインタビューでおっしゃっていました。

森泉:ほんとにびっくりしました。ええ、これで終わり?! って(笑)。確か最初は『三四郎』だったと思います。最後が、「迷羊(ストレイシープ)、迷羊(ストレイシープ)と繰り返した」ですよね。推理小説みたく犯人が捕まるわけでもないし、児童書みたく大団円でもないし、本当に愕然とした。読みながら抱えていたやり場のない感情が宙に浮いていつまでも自分の中に残留して、毎日の生活の中で少しずつその感情と向かい合っていくというか、梯子を外されたというか(笑)。何か手渡されてしまった……、そう、人生の大事な宿題をもらった感じですね。やっぱり、僕の「文学」の定義って、そこからきちゃってるんです。

――そういった文学観が、例えば『セリー』や『アスリープ』のような世界をつくる上で基礎になっていますか?

森泉:うーん、僕の基礎ってなんなんだろう……。でもおっしゃるように、漫画に影響を受けてこういうものを描いてるという感じはなくて、もちろん影響は受けてるんですけど、やっぱり大きいのは小説なんですよね。小説ってこちら側で想像できるものが圧倒的に多いんです。やっぱり自分自身で余白や行間を埋めていくという作業が好きなんでしょうね。そこに「発見」がある。それって作品を通して自分をも発見するということでもある。

知らないことを知る、発見するって、生きている中でももっとも贅沢な体験の1つだと思う。「わかる!」という共感が片方にあるとしたら、僕はどちらかというともう片方の「知らなかった!」という発見に喜びを感じる種族なんですよ。そういう、余白を埋めることで読者が自分を発見していくみたいな作品を、僕も漫画で描けたらなと思っています。漫画の何がいいって、言葉を尽くさなくても絵が補ってくれるし、絵がすべてを表さなくても言葉が補ってくれるし、絵も言葉も「足りない」状態で物語れるということなんですよね。そのお互いの不完全さのあいだに、相乗効果として余白が生まれる。想像力の入り込める余地が。そう考えると漫画の可能性ってまだまだ無限にあるんじゃないかなって思います。

大人になる手助けをしてくれた村上春樹の小説

――森泉さんは、『カフカの「城」他三篇』や『村上春樹「螢」・オーウェルの「一九八四年」』のように、文学作品のコミカライズも手掛けられています。作品のセレクトは、ご自分が描きたいものを選ばれているのでしょうか。

森泉:基本的にはそうですね。僕はカフカの『城』が大好きなんですよ。一般的には不条理ものだというけど僕にはものすごいリアルだし笑えるし、爆笑しながら読みすすめて、最後まで読んだら「未完」で呆気にとられるという。漱石どころじゃない梯子の外され方ですよね(笑)。で、その「未完」の続きを誰かがコミカライズして描いたらいいのにという話を編集者の方に話したんです。そしたら「森泉さんが描くのはどうですか?」って言われて、「続きを描くのはとてもじゃないけどできないけど、ひょっとしたら16ページぐらいで作品の魂だけ抜き出すみたいなことはできるかも」ってポロッと言っちゃったんです。そのアイデアをおもしろがってくれて、『城』をまず描いてみました。

――あの長編の本質を見事に16ページで抽出されているのに驚かされました。

森泉:意外と読解力あるんですよ(笑)。他の(エドガー・アラン・)ポーの『盗まれた手紙』と(フョードル・)ドストエフスキーの『鰐』も好きな作品で、漱石だけ編集者さんの案でした。「『こころ』の一章の『先生と私』って、たぶん誰も覚えてないと思うんですよ」って言われて、確かに僕も「先生と遺書」しか覚えてないと思って読み返してみたら、海水浴場で私が先生をじっと目で追っている感じが、ビスコンティの『ベニスに死す』だ! と。それで描けると思いました。マーラーをエンドレスリピートで聴きながら鎌倉の海に取材に行きました。作品によってそうやって取材に出掛けたり、独自のサントラ作ったりするんですよね。

――村上春樹の「螢」も思い入れのある作品だったんでしょうか?

森泉:実は、漱石や森鴎外、川端康成といった近代文学は別として、いわゆる日本の現代文学は大学に入るまで読んでなかったんです。それで、ちょっと日本文学でも読んでみるかという感じで書店に行ったら、村上春樹さんの本がたくさん並んでいました。とりあえず1作目はどれなんだと思って、『風の歌を聴け』を買って読んだら衝撃を受けて、それからほぼ毎日1冊ずつ順に読んでいきました。僕は大学時代は世界を旅するバックパッカーだったんですけど、19歳の時に『ノルウェイの森』を持ってメキシコに行ったんです。メキシコシティに着いて読みはじめたら面白くて止らなくて、次の町のオアハカに行っても、観光もせずに公園のベンチでずっと読んで、まだ旅の3日目ぐらいで最後まで読んじゃったんです(笑)。その後も旅は続くわけですけど、メキシコからグアテマラに陸路で行って、ティカル遺跡に行く拠点となるサンタエレナという小さい村に着いたときに、僕は20歳になったんです。『ノルウェイの森』にも19歳から20歳になる瞬間があって、「本当は18と19のあいだを行ったり来たりしている方が正しいんじゃないかという気がした。18の次が19で、19の次が18、——それならわかる」という文章があるんですけど、まさにその気持ちで、ちょうどこの小説の主人公達と同じ時を歩んでるんだと思いました。

――それは強烈な体験ですね。

森泉:さらに、サンタエレナにいる時には、メキシコ国境でチアパスのゲリラ(サパティスタ民族解放軍)活動が起こってグアテマラとの国境が封鎖されてしまったんです。それで、現地で会った日本人の3人組の旅行者と一緒に行動したんですけど、みんなで「どうしようどうしよう」って相談しながらご飯を食べた帰り道に、生まれて初めて螢を見たんです――まさに20歳の誕生日の夜に。あの風景は忘れられないな。旅先でのそんな体験をしてから、『ノルウェイの森』と「螢」は僕のための小説じゃないかと思うぐらい心酔してしまって、何度も読み返しました。もちろん書かれた時期は違いますけど、小説とともに大人になってきたという実感が僕の中にはあるんですよね。だから村上春樹さんの作品というのは、僕がまだ何者でもないような18、19、20歳の頃の自分に寄り添ってくれて、大人になる手助けをしてくれた大切な存在です。村上さんの小説の主人公って、痛い目に遭う、負けるとわかっていても自分の信念――それは公平さだったりするんですけど、そういった自分の信念に忠実に生きる個人なんですよ。その姿が僕にとって大人のモデルだったんです。

――そういう作品をコミカライズできたのは特別な思いだったでしょうね。

森泉:漫画家をやっていてこんなに嬉しいことはないっていうくらい嬉しかったです。あの18ページにできる限りのアイデアと思いを詰め込んで描きました。大学生の自分に教えてあげたいです。「おまえ将来これを漫画で描くぞ」って。信じないと思うけど。

「螢」も主人公が四谷駅から神保町、御茶ノ水、本郷、駒込駅まで歩くというシーンがあるので同じルートを歩きました。もう風景が変わってしまっているので取材ということでもないんですけど、やれることをやらないと悔いが残りそうだったので心がけとして、へとへとになりながら。大学生の主人公が「体がばらばらになってしまいそう」って言うくらいなんだから、当時40歳の僕もよく頑張ったと思う(笑)。主人公達は駒込駅近くの蕎麦屋で食事をするので蕎麦屋を探して行ったら休みで悔しかったな。

何を描いても森泉作品になる

――バックパッカーの頃は、将来何になりたいと思っていましたか?

森泉:いや、本当にお恥ずかしいことなんですけど、大学を卒業したら普通に就職するものだと思っていました。それ以外の選択肢って考えたこともなくて。

――ともかく漫画家になりたいわけではなかった。

森泉:全く考えてなかったですね。ていうか思いつかなかった。就職して社会人になって25歳の時、初めて実家を出て友人と中野で2人暮らしを始めたんです。そこで交流する人達を見て、世の中には自由な人がたくさんいるんだなと思って。その頃「子どもの時お絵描き教室で絵を描くのが好きだったなあ」って思い出して、絵をもう一度描き始めたんです。それが楽しくて楽しくて。絵で食べていけたらいいなと考えて勢いで10年勤めた会社を辞めたんですけど、そこからもちろん仕事なんてなくて、ふらふらしながら漫画を描いたり、大林宣彦監督の事務所にしばらく勤めたりしていたんですよね。大林監督からは大切なことをたくさん学びました。とくに監督が見せてくださった表現者としてのあるべき姿勢、態度は、僕の創作者としての背骨になっています。

漫画家としてデビューしたのが2010年なので、会社を辞めて3年後ですね。これが早いのか遅いのかぜんぜん分からないけれど。漫画家になって11年なので、会社員時代を越えました。あっという間です。

――素晴らしいですね。今後チャレンジしてみたいことはありますか?

森泉:長い物語も描いてみたいし、コミカライズも描きたいものがまだまだたくさんありますし、描けるものはなんでも描きたいですね。振り返ると、結局僕はずっと「時間」について描いてるなという気がするんです。ゴシックホラーを描いてもSFを描いても、過ぎ去った時間やこれからやって来る時間や止まってしまった時間について描いている。なので、どんなジャンルにしろこだわらずになんでも描いてみたいな。きっと僕が描いたらどんなジャンルでも自分の作品になるんだろうと思います。そういった意味では自信も出てきましたし、歳を重ねるごとにどんどん自由になっている感じがありますし。いまだに毎朝起きる時に「漫画家になれてよかったな」って思っています。絵を描くのが好きで、それが仕事になるなんて、なんて幸運なんだろうって。ありがたいですよね。大人になって本当によかったな(笑)。

森泉岳土

1975年東京都生まれ。漫画家。墨を使った独自の技法で数多くの漫画、イラストレーションを発表している。最新作は『アスリープ』(青土社)。ほか著書に『爪のようなもの・最後のフェリー その他の短篇』(小学館)、『セリー』『報いは報い、罰は罰(上・下)』(以上、KADOKAWA)、文学作品の漫画化に『村上春樹の「螢」・オーウェルの「一九八四年」』『カフカの「城」他三篇』(以上、河出書房新社)などがある。

Twitter:@moriizumii

Photography Kazuo Yoshida