漫画という手法を使い、ジャズという音楽のパワー、そして人間の成長を描く『BLUE GIANT』。仙台、そして東京を舞台とした第1部『BLUE GIANT』、ヨーロッパに舞台を移した第2部『BLUE GIANT SUPREME』、アメリカを舞台とした第3部『BLUE GIANT EXPLORER』と、シリーズは舞台を変えながら、今なお継続中。シリーズ累計680万部突破の超人気作である。作者の石塚真一は、そもそもなぜジャズを漫画にしようと思ったのか、そして聴こえるはずのない音をどのように表現しているのか。独学で漫画家になる夢をつかんだ男に、創作における自身の考え、込める想いを聞いた。

実は山よりもジャズが先。いつかはジャズを! とはずっと考えていた

――そもそも、漫画家になったきっかけは?

石塚真一(以下、石塚):学生時代にアメリカに留学していたんですが、その時に日本の友人が考古学を勉強しに来ていて、なぜ、わざわざアメリカまで考古学の勉強をしに来たのかと尋ねたら、浦沢直樹先生の『MASTERキートン』という漫画に影響されて来たと言うんです。それまで何かに大きな影響を受けたという人間が周囲にはいなかったので、漫画が人生を変えたという事実にすごく衝撃を受けました。そして、いつか自分も表現したい何かが見つかったら、それを漫画で描いてみたいと思ったんです。それが20代前半の頃ですね。

――いわゆる漫画家への道筋としては、自分で作品を描いていて賞に応募したり、先輩漫画家のアシスタントになって学ぶ、というのが一般的だと思います。ですが、石塚さんはどちらとも違うとか。

石塚:漫画家を目指す人のための入り口として、「小学館新人コミック大賞」というものがあることを知って「これしかない!」と思い、応募しました。とはいえ、それまで絵自体描いてきていなかったし、漫画の描き方もまるでわかりませんでした。そこで、弘兼憲史先生と浦沢直樹先生の作品を参考に、漫画の作りというのを学びながら、見よう見まねかつ手探りで描き始めたのが29歳の時でしたね。

――そして処女作『This First Step』で第49回「小学館新人コミック大賞一般部門」に入選し、2002年に同作でデビュー。今名前が挙がったお2人は、濃厚な人間ドラマを巧みに描くことで定評がありますが、やはり影響を受けていますか?

石塚:もともと漫画よりも小説などを好んで読んでいたので、僕は、今の時代を生きるひとびとを題材にした人間ドラマを描きたいとは思っていました。弘兼先生からは今も影響を受け続けていますが、技術的なものでいえば“読みやすさ”。説得力のある画力の高さもそうですし、ストーリーテリングも巧みなので、戻って読み直す必要がまったくないんですよね。読者にストレスを感じさせずに読んでもらうのは、僕自身が目指しているところでもあります。

――作品作りにおけるこだわりを教えてください。

石塚:僕は、事件性よりも“人と人の関係性”に惹かれます。多くの作品の中で描かれてきたテーマにどうアプローチするかというのが、僕の課題です。僕の作品には、悪いヤツはあんまり出てこない(苦笑)。一般的に“普通”と言われる、市井のひとびとの物語を描いていくということに向き合っていきたいと思っています。

――そんな石塚さんが、山岳救助漫画の前作『岳』から一転、次作に音楽漫画を描くと知った時、とても驚きました。

石塚:実は、構想はジャズのほうが山よりも先なんです。もともと漫画家を目指す際に、音楽を、それもジャズを描きたいという強い想いがあったんですが、大好きなジャズをテーマにするからには、ちゃんと読者に届けたいし、絶対に勝ちたい。とはいえ、当時の自分ではジャズを描くには切り口が難しいと思っていました。その点、山岳救助ならば、ハッキリとした動きのアクション要素もあるし、死生観も描けると思って。もしも、『岳』をちゃんと描き上げて漫画家として自信を持てたら、いつかはジャズを描いてみたいとはずっと思っていました。

『岳』©︎石塚真一/小学館

――周囲の反応はどうでしたか?

石塚:みんな「ジャズはやめたほうがいいんじゃない」と。でも、『岳』を描き始める時も、「今時、山? 誰がそんなの読むの?」と言われていたので、逆に安心しました。似た状況だな、と。そもそも会社員を辞めて漫画家になる際に、当時の上司から「絶対にムリ」って猛反対されましたからね。ですが、その言葉によって、自分が本当に漫画家になりたいんだと知ることができ、決意を固めることができたので、今となっては感謝しています。

ライヴシーンは静と動。“わびさび”のような表現をもっと増やしていきたい

――反対する声が、一歩踏み出す原動力に。初連載で結果を残した上で、満を持して『BLUE GIANT』はスタートしましたが、音楽の中でも、基本的に歌詞が存在しないジャズは、とりわけ表現が難しいのでは?

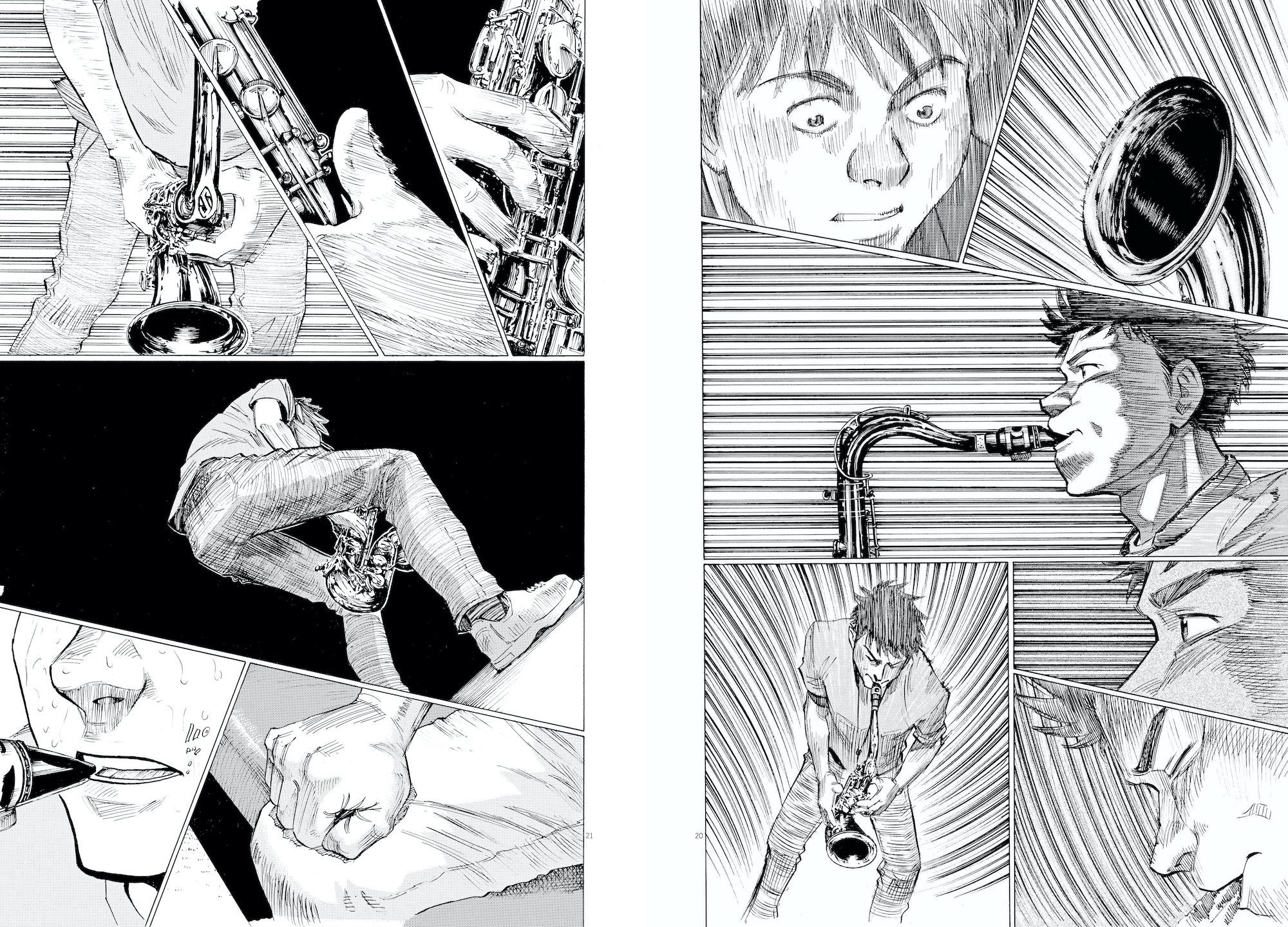

石塚:そうですね。特に主人公の大が持っているサックスは、演奏中は両手を楽器から離すことができないので表現が限られます。ただ昔のレコードジャケットなんかを見ると、楽器と人間が一緒に写っているだけで、ものすごくかっこいいんです。それでもしかしたらいけるんじゃないかと思った……のですが、実際にやってみたらメチャクチャ難しくって(苦笑)。しかもストーリーが進むに従って、画もどんどん濃厚なものにしていかなければいけない。

――確かに。漫画は1枚画のみならず、コマ割りの中での表現が求められますね。描き文字(漫画のシーンを演出する擬音)と集中線、それとアングルの妙なのか、読んでいると、ページから音が聴こえてくるようにさえ感じます。その辺りのこだわりについてお聞かせください。

『BLUE GIANT』 『BLUE GIANT SUPREME』 ©︎石塚真一/小学館

石塚:といっても、最初はアングル(画角)と画面の明暗くらいしか、できることがなく……あとはポージングです。演奏中の限られた動作の中で、いかにかっこよく見せるかが勝負で。映画などの映像作品や他の作家さんの作品など、なるべく勉強しようとしています。漫画だと、しげの秀一先生の『バリバリ伝説』とか。バイクって平面上の画では動いていないじゃないですか。なのに、本当に動いているように見える。ページから感じられる音の迫力がものすごくて、特に描き文字は、ギアを入れる音、タイヤがグリップする音、そのすべてがリアルで秀逸。僕の場合、バババババを多用しがちなので、もっと工夫しなきゃいけませんね(笑)。

――まさかバイク漫画とは、意外でした。

石塚:平面上でバイクが実際に動いているように描くことと、出ていないはずの楽器の音を聴こえるように表現するのは似ていると思います。それでいえば、スポーツ漫画もそう。そういった作品を読むことは、作品作りにおいて非常に大事だと思っています。

――ライヴシーンの臨場感も本作の大きな見どころですが、こちらは?

石塚:実際のプレイを観てインスピレーションを得ることはとても多いし、やっぱり一番直接的で重要ですね。しかも僕らの想像をはるかに超えるプレイを観ることができます。片手で演奏しながら、もう片方の手では強くリズムを取っていたり、観ているこっちも思わず「カッケー!」とか言っちゃうような。

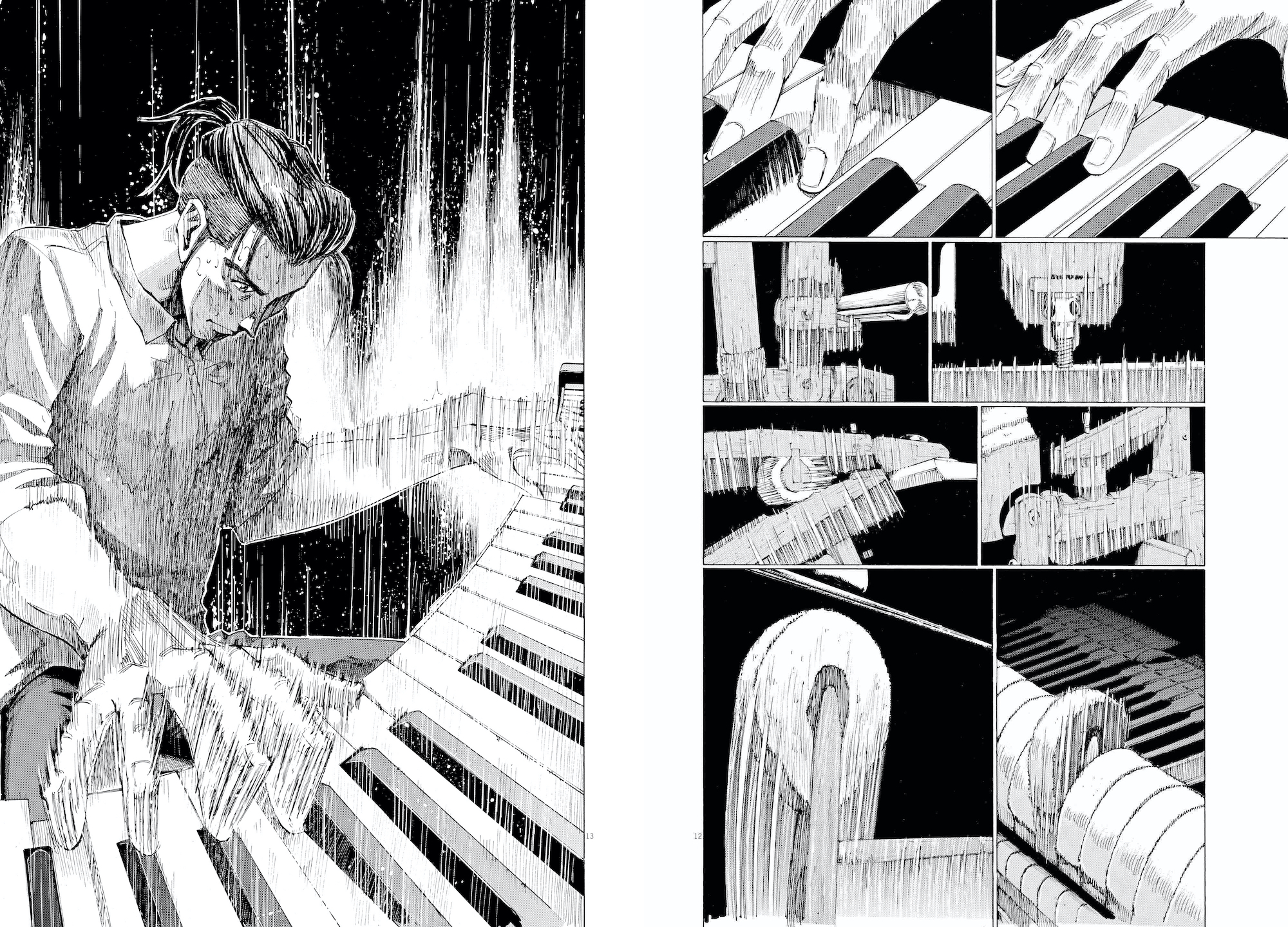

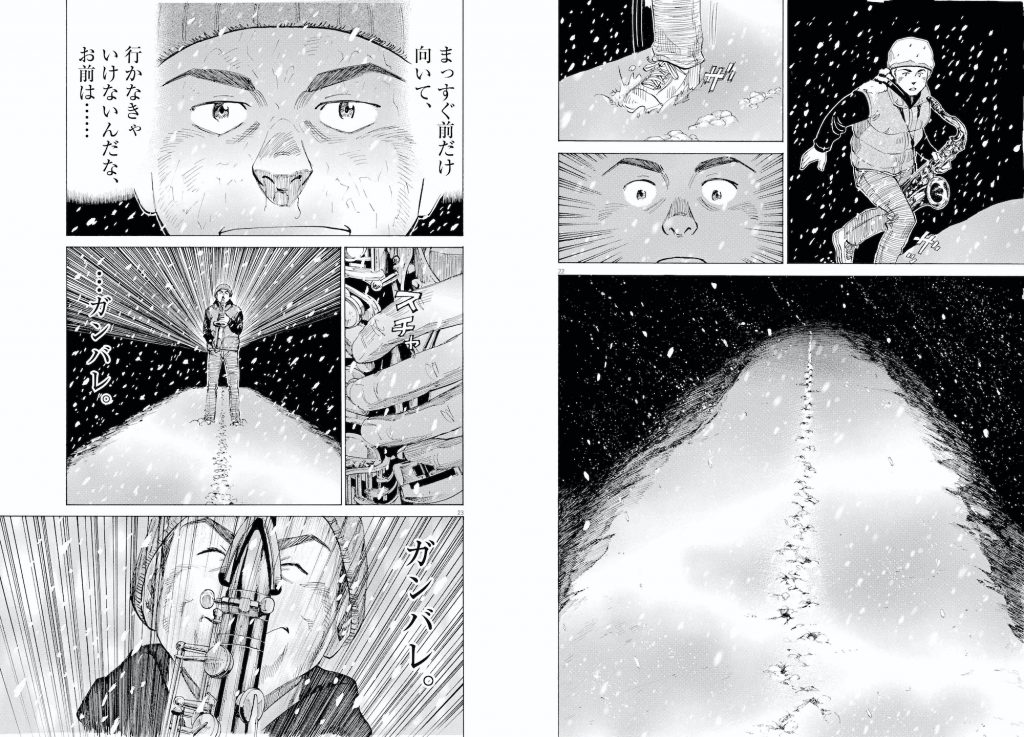

――『BLUE GIANT』10集での、雪祈のピアノソロのシーンも鳥肌ものでした。周囲が暗い中で、冷静に、なのに熱く演奏する彼の姿だけが浮かび上がっていて。画面全体がすごく静かで、だからこそ音を感じさせるというか。それがすごく日本的な表現に感じました。

石塚:“わびさび”みたいな感じでしょうか。そう言ってもらえるのは嬉しいです。ただ激しさを感じさせるだけではなく、そういった表現をもっと増やしていきたいですね。

『BLUE GIANT』©︎石塚真一/小学館

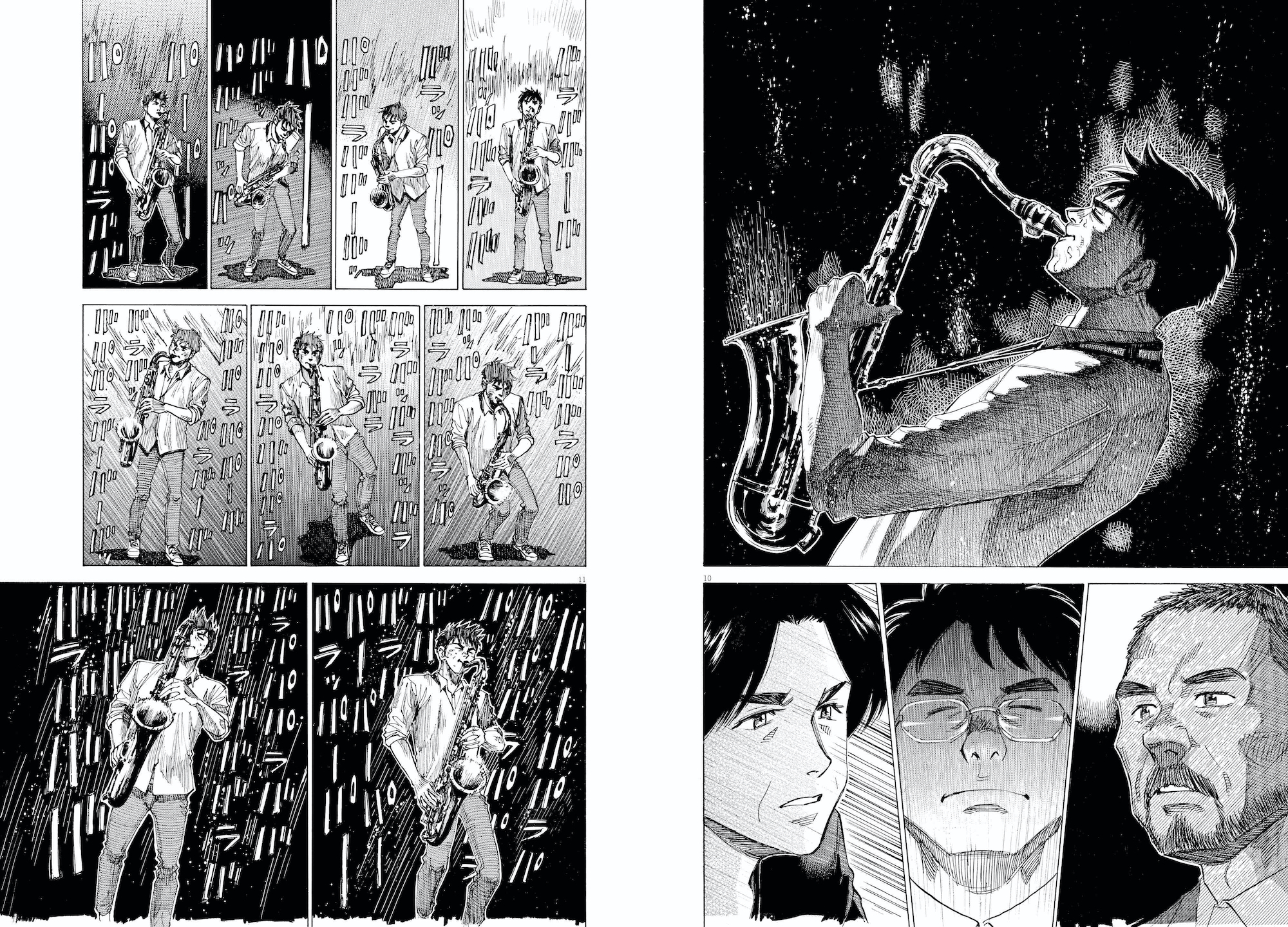

――あと、『BLUE GIANT』は練習シーンが多いですよね。

石塚:楽器を自分のモノにするという行為は、すごく孤独なものだと思うんです。以前、ジャズの関係者の方から、みんな尋常じゃないくらいの時間を練習に費やしていると伺いました。それを続けることができる人間だけが、ジャズを続けていけるんだそうです。なので、大はとにかく練習しています。僕自身は練習は嫌いなので、「大は本当によくやるよなぁ~」と感心しつつ(笑)。

――作品内では、演者同士がプレイ中にアイコンタクトをする描写が頻出します。

石塚:アイコンタクトはとても重要だと思っています。プレイ中の言葉を介さないコミュニケーションは、ここからもっと増えていくと思います。

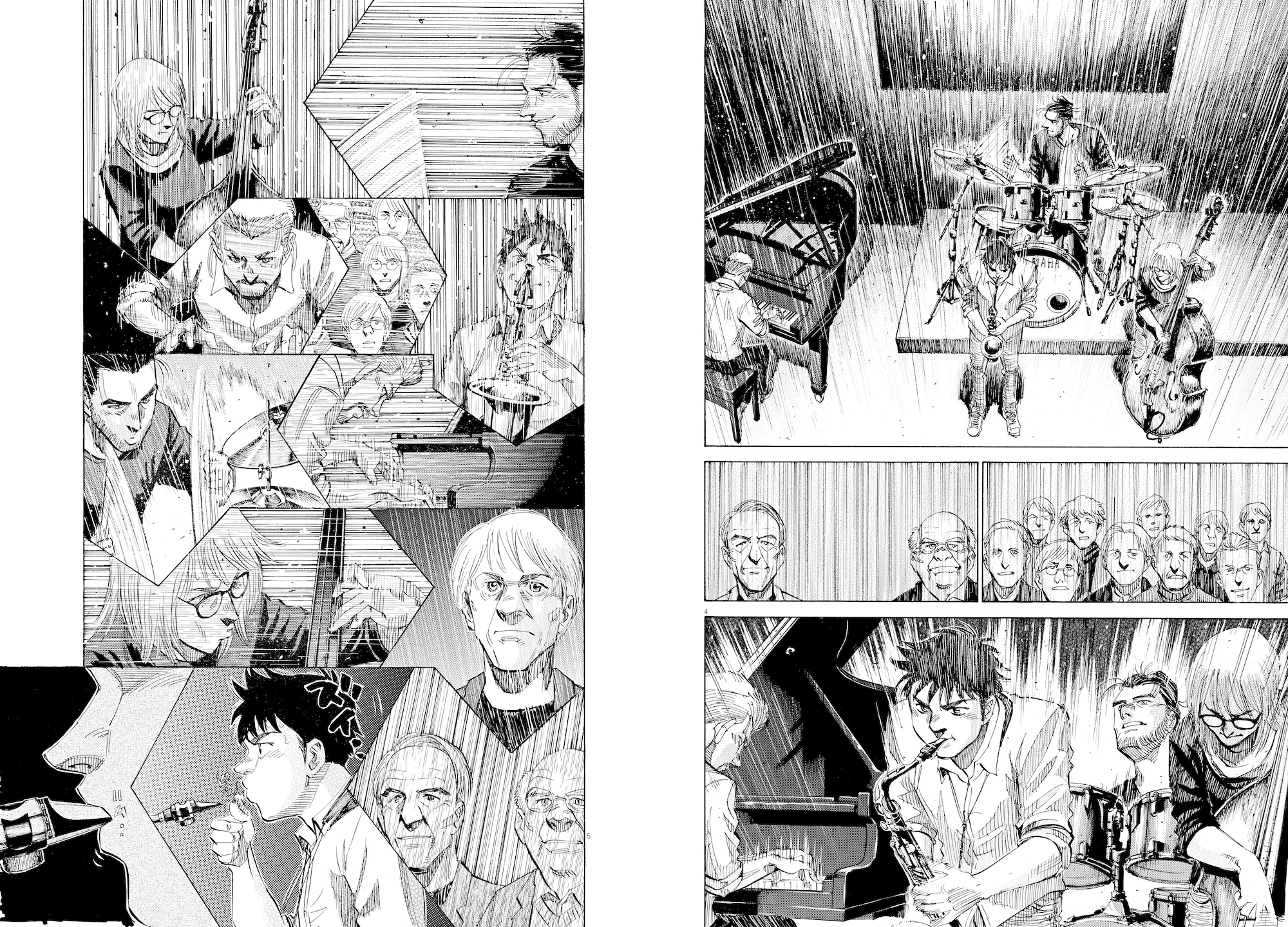

――ヨーロッパが舞台となった『BLUE GIANT SUPREME』はまさにそうでしたね。日本からヨーロッパに渡ってすぐの大は、言語の壁にもぶちあたっていました。それが国籍も価値観もバラバラな3人とバンドを組んで、徐々にお互いを理解し、音で会話をするようになっていく。

石塚:ヨーロッパ編のテーマは“互いをどう理解するか”だったんですが、すごく難しかったですね。相手の思っていること、伝えたいことを、言葉では100%理解しきれないという前提があるので、お互いの表情やリアクションもかみ合わなかったりして。それでも音楽があればつながることができる、そしてその先に進むことができる、という状態を描きたかったんです。

『BLUE GIANT SUPREME』 ©︎石塚真一/小学館

TOKION MANGA / ANIMEの最新記事

*この下に記事が続きます

周囲から「違う」と指摘されるのは、チャレンジしている証拠

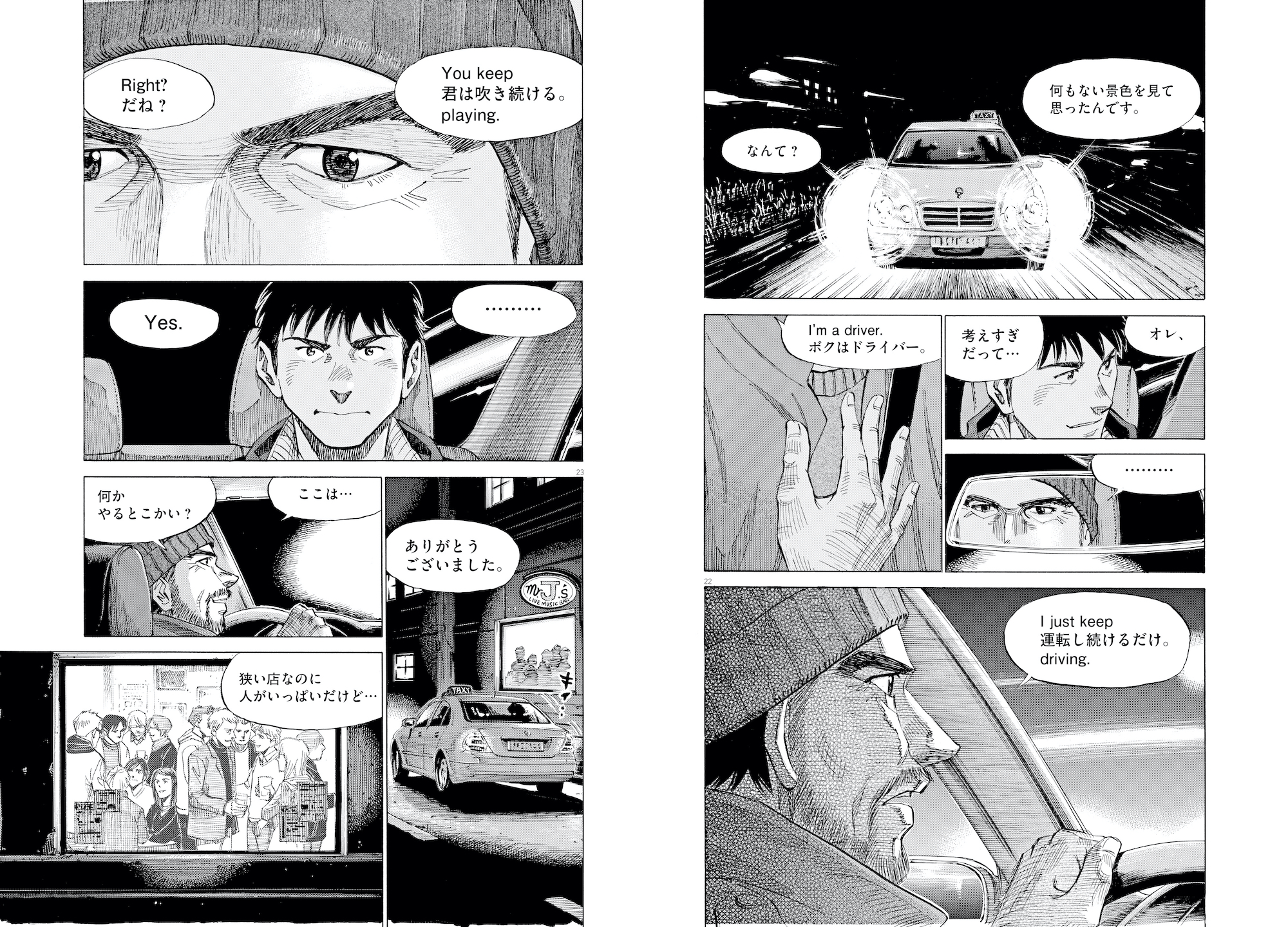

――また作品全体を通して、伏線の張り方がすごく自然だなと。例えば『BLUE GIANT SUPREME』のタクシードライバーとのエピソードは、『BLUE GIANT』での大みそかのネコのエピソードとつながっているんじゃないか? とか。

『BLUE GIANT』 ©︎石塚真一/小学館

『BLUE GIANT SUPREME』 ©︎石塚真一/小学館

石塚:オォ~!! なるほど……僕自身も今、知りました(笑)。確かにそんなシーンでしたよね。感覚で描いていることが多いので、改めて考察を聞くと、自分自身でも発見がありますね(笑)。

――(笑)。主人公の宮本大はどのようにして生まれたキャラクターなんですか?

石塚:初期からずっと同じ担当編集者で、今はNUMBER 8という名義でストーリーディレクターも兼ねてもらっているんですが、連載開始前に彼と主人公について話した際に、僕っぽくもありつつ、でも違うということで誕生したのが、大です。そういう意味では、自分にはない部分を持っている。僕自身の憧れを形にしているところがあるかもしれません。

――不思議なヤツですよね、大って。ひと言では言い表しきれないというか。

石塚:僕自身、主人公がどんなヤツなのか、まだつかみ切れていません。すごく優しくて、家族や仲間、時に見ず知らずの他人にまで思いやりを持って接することができる反面、ジャズでさらなる高みへと昇っていくためには、すごく残酷な決断をしたりもします。

――作中でも、自己中心的な性格と仲間から言われていましたね。

石塚:描きながら「不思議なヤツだよなぁ~」って思うことは、しょっちゅうですね。でも、その不思議な部分がなくなると、すぐに普通のイイヤツになっちゃう。ネーム(マンガの設計図にあたるもの)が完成して、それをNUMBER 8さんにチェックしてもらう際に、「つまらない、(石塚さんが)大に入ってないな!」ってボツをもらうこともあるんですが、それって必ず、大が普通なことを言っている時なんです。「これでイイか」って描くとダメなんですよね。やっぱり、ちゃんと1人の人間として描かなくちゃいけない。

――登場人物の心理描写も様式的ではなく、かつすごくリアルで。

石塚:心の動きっていうのは予想できないんです。“このキャラクターはこういうことをしない、言わない”という制約自体、存在しないと僕は思っていて。なんでもするし、急に心変わりもするのが人間であり、だからこそおもしろい。なので、作中のセリフや展開なんかに関しても、お互いのアイデアを出し合って決めています。僕のアイデアが採用される時もあれば、NUMBER 8さんのアイデアが採用される時もある、まさにジャンケンのような感じです。

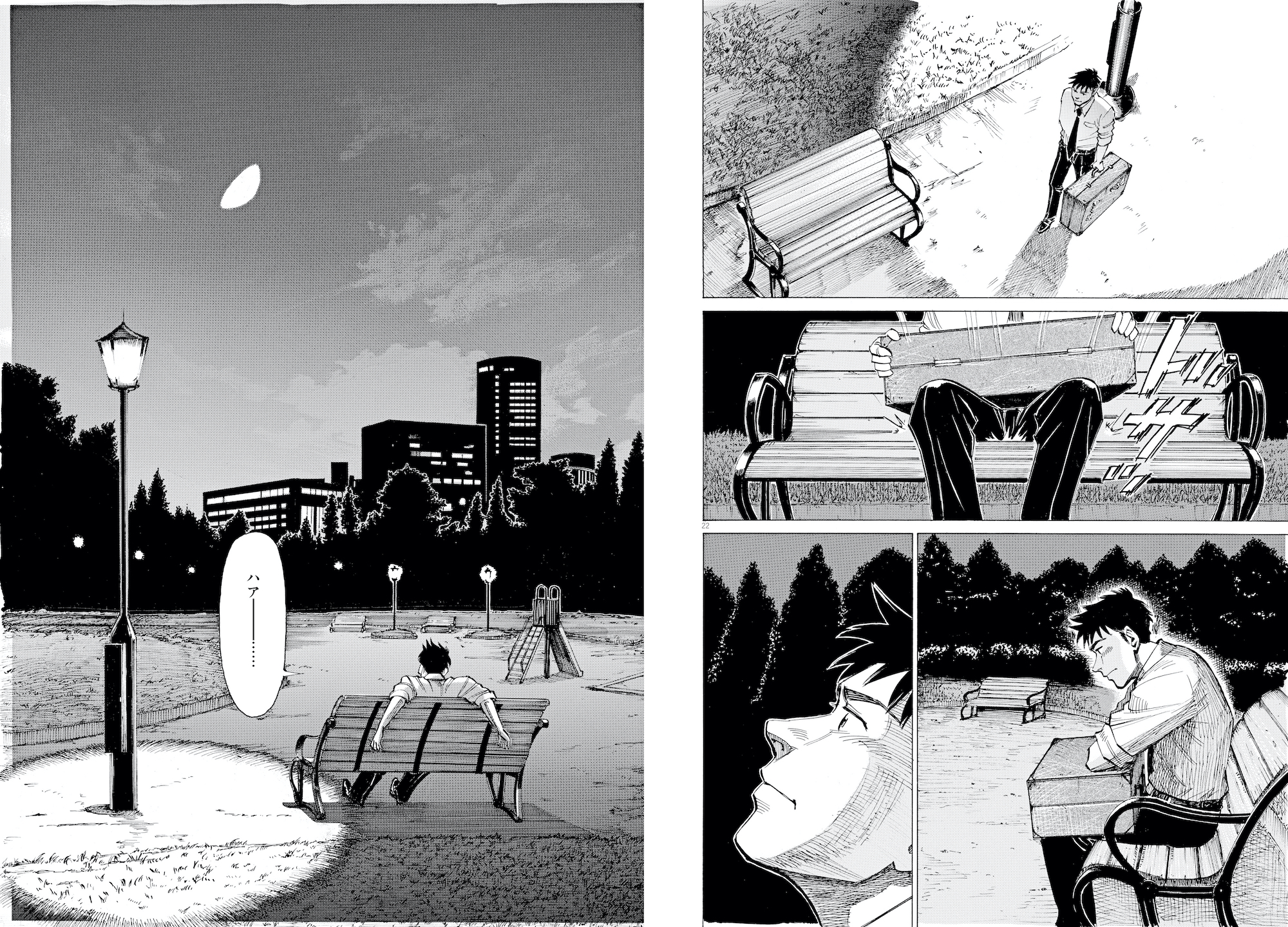

――なるほど。「ここでこのセリフが出るか!」といったシーンもあります。例えば、初ライヴ後のシーンとか。

石塚:大が、初ライヴで失敗してフラフラと夜の公園に向かい、無言でベンチに座るところですよね。そんな時、大の気持ちは? と考えていた時に、NUMBER 8さんから出たのが、「へでもねえや。」のひと言でした。

『BLUE GIANT』 ©︎石塚真一/小学館

――すごく“らしい”セリフですよね。

石塚:それを聞いた時に、オォ! って腑に落ちると同時に、やっぱり大って謎だなと思いました。今も自分の中では、謎のまま大を描き続けています(笑)。

――石塚さん自身も、「なんとかなるって」や「まあいいか」という言葉が大好きとのことですし、そこは大と共通している部分ですね。

石塚:厳しいことを言われるのが好きなんですよ。誰かが叱ってくれていないと不安になるというか、周囲から「違う」と指摘されるのは、チャレンジしている証拠ですし、打たれ強くありたいとは常に思っています。デビューしたての頃も、原稿を持ち込んでボツが出ても、それで良し! と思えないとダメだって思っていました。逆境の中でこそ燃えるというか、ケチョンケチョンにたたかれればたたかれるほど、「人生が俺にチャレンジしてきたぁ!!」って。

“ジャズはカッケー!”という想いを若い世代にこそ伝えたい

――コミック巻末に収録されている、描き下ろしのボーナストラックもおもしろい試みですよね。大と関わったひとびとが、その後の姿で登場し、彼とのエピソードを取材されているという。

『BLUE GIANT SUPREME』 ©︎石塚真一/小学館

石塚:アメリカの音楽番組やドキュメンタリー番組には関係者のインタビューがあるじゃないですか。それを観るのが楽しくって。そのイメージで、先にゴールを見せるという実験的試みだったんですが、読者のみなさんが成長の過程を楽しんでくださっているというのがわかったし、そう言っていただけると嬉しいですね。

――そこで語られる大の姿が、現在進行形の彼からは想像つかなかったりもするんですが、最終的にどのような人物に成長していくのか、未来予想図はあるんでしょうか?

石塚:明確にはまだ決めていなくて。すごいプレーヤーになっている、それだけは決めています。大は世界一と言っていますが、僕がいろんなジャズプレーヤーを見た上で感じるのは、“みんな世界一”かもしれないってことです。小さなジャズバーで演奏し続けている人も、一流プレーヤーと呼ばれ、世界中をツアーで回っている人も。なので、大自身が何を世界一とするか、それはまだわからない。

『BLUE GIANT』 ©︎石塚真一/小学館

――作中で描かれる、熱くてハゲしく、そして自由な音楽・ジャズ。既存のジャズのイメージとも異なり、すごく新鮮に感じられます。

石塚:静かなジャズもすごく良いんですけど、あくまで大という主人公が成長していく物語の中での、1つの定義付けとしてそうしました。僕は若い世代に、ジャズの持つ激しさという部分にかっこよさを感じてもらいたいんです。僕自身、ジャズに心揺さぶられた1人として、若い世代に“ジャズはカッケー!”ということを伝えたい、その想いは強くありますね。というのも若者にとってかっこいいかどうかはすごく重要。ジャズプレーヤーはかっこいいということをもっと伝えなきゃ、となるとまずは登場人物のファッションを頑張んなきゃですね(笑)。

『BLUE GIANT』 ©︎石塚真一/小学館

――大の「白いシャツはジャズマンの証なんで!!」というセリフもありますが、ファッションはジャズを知る入り口としてありだと思います。

石塚:そう思います。そうやってジャズ=かっこいいとなれば、若者は自然とそちらに向かっていく。日本から、ジョン・コルトレーンのような世界的プレーヤーが現れる。そんな日まで、間口を広げていければなって。

――先ほど、常にチャレンジとおっしゃっていましたが、この『BLUE GIANT』シリーズにおけるチャレンジを挙げるとしたら?

石塚:本当に1話1話がチャレンジ。次の展開がわからないんですよ。毎話ごとに打ち合わせをして、次どうしよう? って、常にまっさらな状態から暗中模索でのスタート。大がひたすら前進していっているので、それに対してどうやって物語を進めていくかを、僕らもひたすら考える。それは1話目からずっと変わっていません。

――2月26日には『BLUE GIANT EXPLORER』の最新2集が発売されます。1集は、大が最初の地・シアトルを旅立つと宣言して終わりました。その後の展開が非常に気になります。

『BLUE GIANT EXPLORER』 ©︎石塚真一/小学館

石塚:大は手に入れた車を運転して、アメリカを走り始めます。若者が自分で車を運転して旅をする。そういった何かを運ぶという行為に何かしらの意味があるんじゃないかなって思うんです。自らの足で訪れて、自らの目で見てみないとわからないことってたくさんある。そういった驚きの連続の中でこそ、何かを得られるんじゃないかなって感覚的に思っています。人や街、そして空気など常に新たな出会いを求めて前進していく。それが大の生き方で、そこで得られた何かを音として表現していけたらいいなぁと思っています。

――ボーナストラックから察するに、大の旅はまだまだ続き、連載もあと10年間は続くんじゃないかなと見ているんですが……。

石塚:アハハ、さすがにそんなには長くはならないと思いますけどね(笑)。それこそボーナストラックを描くたびに、風呂敷を広げ続けているので、それをちゃんと畳む。それまでは死ねないなって思っています。

石塚真一

1971年生まれ。茨城県出身。アメリカの大学に進学し、ルームメイトに誘われて始めたクライミングのとりこに。日本に帰国後は会社員を経て、独学で漫画家を目指す。2001年に『This First Step』で第49回「小学館新人コミック大賞一般部門」に入選。2002年、同作で『ビッグコミックオリジナル』増刊号にてデビュー。2003年から『岳』の連載を開始。同作で2008年3月に第1回「マンガ大賞」を、2009年1月に第54回(平成20年度)「小学館漫画賞一般向け部門」を受賞。現在は、2013年から連載がスタートした『BLUE GIANT』シリーズが、『ビッグコミック』で連載中。

https://bluegiant.jp

Photography Shinpo Kimura