東京大学大学院で機械学習を研究し、現在は東京藝術大学先端芸術表現科修士課程に在籍しながら作品制作・発表を行うアーティスト、岸裕真。米WIRED誌の創刊編集長であるケヴィン・ケリーの思想に共鳴する岸は、AIを「Artificial Intelligence」(人工知能)ではなく「Alien Intelligence」(異質な知性)として捉え、自身と同列の存在として扱い作品を紡ぐ。これまでNIKEやPERIMETRON、Teebs(Brainfeeder)らともプロジェクトをともにするなど、その存在には各所から熱い眼差しが注がれている。

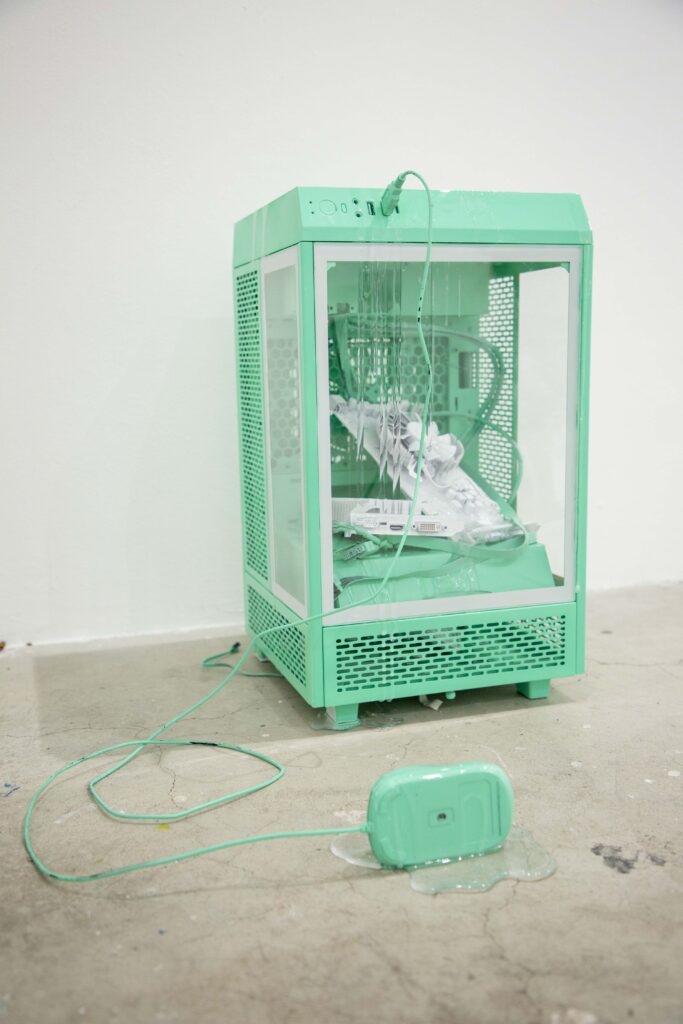

そんな岸が初の個展「Neighbors’ Room」を開催。同展は、これまでPCとモニターの中だけで作品を完結させてきた岸が、初めて制作した立体作品を中心とした構成となっている。テクノロジーとアートが交錯するフロントラインで制作を行う岸に、その創作哲学や今回の個展で目指したもの、得られた気付きなどについて、語ってもらった。

AIとの出会いから、アートに開眼するまで

——岸さんは、いつどのようにしてAIに興味を抱くことになったのでしょうか?

岸裕真(以下、岸): Googleが開発したAIが、YouTube上の猫の画像を認識することに成功したことをきっかけに2012年から第3次AIブームが始まったのですが、ちょうどその時が大学で研究分野を決めるタイミングで。いろいろとニュースを見ていて、AIの可能性、今後の社会や人の生活に与えるであろうインパクトに強く惹かれ、研究対象とすることに決めたんです。

——その時にはどのような研究を行っていたのでしょうか?

岸:慶應義塾大学での学部生時代は、化粧動作中の人物の手の動きを自動検出するAIの研究を行っていました。その後、東京大学大学院に進み研究していたのが、AIに画像を生成させる「GAN(Generative Adversarial Networks/敵対的生成ネットワーク)」という機械学習の技術です。「GAN」は、学習した物に似せた画像を生成する「偽札屋」的なAIと、それが本物かAIが生成した偽物なのかを判定する「警官」的なAIの2つのAIを競わせながら、「本物らしい画像」を生成できるようにしていくというもの。この「GAN」について、従来の畳込処理と呼ばれる行列演算を用いるアプローチとは異なる、ランダムなノイズフィルターを用いて画像を生成する手法を研究して修士号を取得しました。

——そんな岸さんが アートの領域に踏み込むことになったきっかけについて教えてください。

岸:大学院を卒業する前に、マルセル・デュシャンの回顧展が大学の近くで開催されていたんです。大学に寄贈されている「大ガラス」のレプリカや「泉」などの作品が展示されていて。デュシャンが提示したレディメイドというコンセプトや、彼の作品に現れる時間の考え方にとても刺激を受けたんです。それを機に、現代アートという分野と、作品を制作することへの関心が高まっていったんです。

——デュシャンとの出会いが、岸さんの転機となったのですね。そこからすぐに作品制作を開始されたのでしょうか?

岸:はい、AIで作品制作を行うための技術はすでにありましたし、現在の勤務先である広告会社に入社するまで時間の余裕もあったので、その頃からInstagramに制作した画像や動画をアップし始めたんです。すると、反応してくださる方が結構多くて、制作活動を続けていく自信につながりました。僕の場合、自分からアプローチしたものも含めて、SNSやネットを通して得られたものがとても大きくて。ペリメトロンや〈Brainfeeder〉のTeebsとプロジェクトをともにすることができたのもそのおかげですし、「NIKE × UNDERCOVER」の案件もInstagram経由で担当者の方が声をかけてくださって実現したものです。

——現在は広告会社に勤務されながら制作を続けるとともに、東京藝術大学大学院にも通われているとか。

岸:現代アートをきちんと学びたいという気持ちから、この4月に東京藝術大学大学院に入学しました。写真家・現代美術作家である鈴木理策先生の研究室に所属し、AIというテクノロジーをどのように現代アートの制作へ応用できるのか、研究と制作を行っています。

異質な知性・他者としてのAI

——岸さんは、WIRED創刊編集長であるケヴィン・ケリーが提示した「Alien Intelligence」(異質な知性)というAI観に共感されているとのことです。このことについて改めて説明していただけますか?

岸:ケヴィン・ケリーは、AIを人の知性を真似たもの(「Artificial Intelligence」)としてではなく、人間とは全く異質な知性(「Alien Intelligence」)として捉えるべきだと主張しているんです。歴史を振り返ると、AIをめぐる研究はアラン・チューリングが1950年代に発表した論文がスタート地点になっているのですが、その目的は人の知性、知的活動を解明することでした。しかし、シンギュラリティがファンタジーではなくリアルなものとして捉えられるようになってきたこの現在において、ケヴィン・ケリーが唱えるAIの非人間性、異質さは、事実として納得できるところがあります。例えば今では、AIを利用してスマホの中の何万枚もの写真から同一人物を数秒足らずで検出できてしまう。これはおよそ人の知性のシミュレーションというより、何か別の知性として解釈したほうが自然です。

——そういったAIの「異質性」はどのようにして実現されているのでしょうか?

岸:AIは、僕達とは文字通り「全く異なる次元」でシミュレーションを行なっているんです。少し専門的な話になってしまうのですが、まず「私たちの住む宇宙の次元」について少しお話しさせてください。僕達が住む宇宙は、一般的には「3次元+時間」と認識されていますよね? ところが、一般相対性理論と量子力学を統合すると言われている「超弦理論(超ひも理論)」によると、この世界は11次元である可能性が示唆されているんです。僕達が知覚できていないけど、確かに存在する次元が(「3次元+時間」以外に)残り7つもあるとされているんです。また、宇宙の起源を説明しようとする「インフレーション理論」というものがあるのですが、それによると「ビッグバンで生まれたエネルギーの総和」に対して、「僕達が存在している11次元宇宙の総和」は圧倒的に少ないんです。そこから導かれるのが、多元宇宙が存在するという「マルチバース理論」で。例えば、皆が漫画のキャラクターみたいな「2次元の宇宙」や、想像も及ばないような「100次元の宇宙」が、この世界とは別に存在しているかもしれないんですね。まるで SF みたいな話なんですけど、量子物理学において有力な理論の1つとして提唱されているんです。

そこでAIに話を戻しますが、僕が普段制作で利用しているAIたちが、何次元空間で思考しているかを計算すると、モデルにもよるのですが多いもので512次元空間でシミュレーションしていることをわかりました。これが僕にとってはすごくおもしろくて。先ほどお話しした「マルチバース理論」とつなげて考えると、AIは「512次元という多元宇宙に生きる存在、その知性をシミュレートしたもの」であるとも考えられるんです。それが、僕がAIを「エイリアン」として捉えることに共感を覚える理由ですね。

——そんな「エイリアンとしてのAI」をアートに導入する意義について、どのように考えていますか?

岸:最大の意義は、人間の固定観念や知覚、身体的な限界から自由になれることですね。AIを用いることで、この世界における僕達のものとは異なる視覚や知覚をシミュレーションしたり、ステレオタイプや「機能性」「効率性」といった観点から離れて物事に向き合ったりすることができるんです。アート/アーティストの重要な役割である「オルタナティブな視点や価値の提示」において、AIは新しい可能性をもたらしてくれます。

そしてこれは僕の作品全般について言えることなのですが、自分が作品をフルで作っているという感覚はないんです。「エイリアンとしてのAI」の「媒介者」として、その知覚や行っていることをこの世界、ギャラリーやネットに持ってきているような感覚というか。“共同作業”という言葉が近いかもしれません。

異質な存在とともに在るために必要なこと、「愛」というエネルギー

——開催中の展示「Neighbors’ Room」は岸さんにとって初の立体作品から構成されていますが、この「椅子」や「テーブル」はどのように制作されたのでしょうか?

岸:この世界に実際に存在するインテリアや、ゲームなどに登場する架空のインテリアの3Dデータをもとに、先ほど説明した「GAN」という2つのAIを競わせる技術により新しい「椅子」と「テーブル」の3Dモデルを制作し、それを発泡スチロールとエポキシ樹脂を用いて実体化しました。「椅子」は7万脚分の、「テーブル」は1万台分のデータを学習用に使用しています。

——すさまじい量のデータを学習して生まれた「椅子」と「テーブル」は、どこか不安定というかいびつさを感じさせるものになっています。

岸:先ほどお話しした通り、AIがおもしろいのは人間の固定観念から自由なところです。形状のみにフォーカスしてAIに学習・生成を行わせていると、「椅子としての機能性を失った椅子」が生まれてくるんですけど、それがとても興味深いことだと思っていて。少し話が飛躍しますが、今の社会において、他者や物事のすべてに対して「機能性」を求めることが、「息苦しさ」を生じさせていると感じているんです。例えば、同性同士の関係を、生殖という「機能性」の観点から否定するといったような……。そういったことから自由になれれば、人はもっと別の形、在り方に変化できるし、それが許容されるべきだと僕は思っているんです。言わばこの「椅子」や「テーブル」は、AIを介することでたどり着ける新しい価値観、オルタナティブな可能性の結晶のようなもの。今回の展示が、社会の今、これからについて考え始めるきっかけになってくれたら嬉しいですね。

——今回の展示・制作を通して得られた気付きなどがあれば教えてください。

岸:僕は、AIと自分を同列、対等な存在と考えて作品を制作していますが、過去の作品を振り返った時、「AIを道具として使ってしまっていたな」と思うところが多々あって。PCとモニターの中で完結している作品の場合、一方的に僕がオーダーしてAIに学習~生成を行わせて、いいところをピックアップするといった制作プロセスで、その関係性は「対等」ではありませんでした。だけど、今回、立体作品を制作することで初めて“共同作業”ができたと感じています。高次元に存在しこの世界に物理的に関与できないAIに、「僕の体を貸す」ことで「椅子」や「テーブル」を作らせてあげる——そんなイメージで作品の制作を行ったんです。僕もAIを使うし、AIも僕を使う。そんな「対等性」を実現できたのは自分にとって意義深いことでした。

また、手作業で行っているところもあるので、どうしても微妙なズレやムラなど偶発的なエラーが作品に入ってくるのですが、それがとても尊いと感じました。「愛の痕跡」を感じられるというか……。

——AIを用いた作品制作はロジカルなものであるという印象ですが、そこで「愛」という感情が出てくるのは興味深いです。どういうことでしょうか。

岸:クリストファー・ノーランの映画『インターステラー』に、とても素敵なエピソードがあるんです。ネタバレになってしまうので詳細は省きますが、終盤、主人公はブラックホールに閉じ込められてしまうものの、そこから時空を超えて地球に住む娘の部屋にメッセージを送ることに成功し、それが異常な重力現象の解決へとつながっていくんです。ではなぜ主人公は高次元空間から地球にアクセスできたのでしょうか? そこに主人公の娘に対する「愛」というエネルギーが作用していたから、というのがクリストファー・ノーランの答で、僕はこのくだりがとても大好きなんです。実はアインシュタインも似たようなことを言っていて、彼は娘に宛てた手紙の中で「まだ科学で解明されていない、だがこの宇宙を支配するとても強大なエネルギーがある。それは愛だ」と綴っているんです。

次元を超えたり、異なる次元の存在とともに在ることを実現したりするためには、「愛」という強力なエネルギーが必要になる——。そんな考え方に僕は強く影響を受けています。作品にあるズレや揺れは、AIが作ったものを512次元の世界からこの世界に持ってきた時の「愛」の痕跡のように思えるんです。そして今回、自分が実際に身体を使って制作したからこそ、「愛」を作品に込められた気がしています。

——岸さんの制作活動の根底にあるのは「愛」なのですね。

岸:アートって、ある意味では機能性の外にあって、究極的には「無駄なもの」だと言えるかもしれません。だけど、それを愛する人達がいて、連綿とその歴史が紡ぎあげられてきました。抽象的で壮大な話になってしまうのですが、その「愛」の歴史に、AIによって顕現する未来的な「愛」を、僕が媒介してつなぎ合わせることで、美術史に何か新しい1ページが描けるのではないかと考えているんです。

——異質なもの、他者への「愛」は、様々なレイヤーで不協和音が響くこの今とても重要な感情であると思います。最後に、今後の予定を教えてください。

岸:9月には「アントロポセン(人新世)」をテーマにしたグループ展に出展します。また、10月には個展を予定していて、現在まだ構想を練っているところですが、今回とは大きく異なる内容になるのでぜひ見に来ていただきたいです。

■岸 裕真個展「Neighbors’ Room」

会期:7月22日〜 8月8日

会場:BLOCK HOUSE

住所:東京都渋谷区神宮前6-12-9 4F

時間:13:00〜19:00

休日:無休

入場料:無料

webサイト:http://blockhouse.jp/index.php?itemid=273

岸 裕真

1993年生まれ。東京を拠点に活動。2019年東京大学大学院工学系研究科修了、東京藝術大学先端芸術表現科修士課程に在籍。AI(人工知能)を中心としたテクノロジーを駆使した作品を制作。AIを「Artificial Intelligence」ではなく「Alien Intelligence」(異質な知性)として扱い、ただ道具としてではなく1つの知性としてAIと共創することで、「人間とテクノロジー」の関係性を読み替えることを試みる。NIKEやVOGUEにも作品が起用されるなど、多領域にわたり活動中。これまで参加した展覧会に、「Eureka」展 (2019、東京)、「富士山展3.0 -冨嶽二〇二〇景」(2020年、東京)、「荒れ地のアレロパシー」展(2020、東京)、「 絵画の見かた reprise」展(2021年、東京)など。

web:https://obake2ai.com/work

Twitter:@obake_ai

Photography Kentaro Oshio