写真家として20年近く一般人女性の人生を聞き取り、その心象風景を写真で表現するポートレート作品を撮影し続けてきたインベカヲリ★。2013年に写真集『やっぱ月帰るわ、私。』(赤々舎)で第39回木村伊兵衛賞最終候補になるなど、写真家としての活動が注目されがちだが、並行してノンフィクションライターとしての活動も行ってきた。

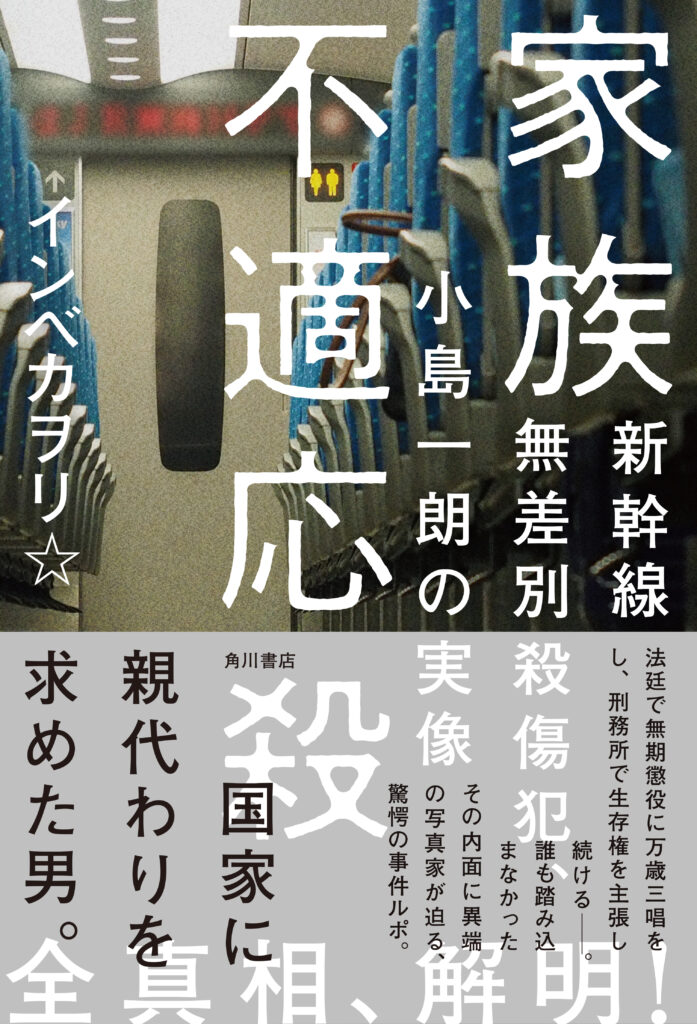

9月29日には、2018年6月9日に起こった「新幹線無差別殺傷事件」の犯人・小島一朗(以下、小島)に迫ったノンフィクション『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』(以下『家族不適応殺』KADOKAWA)を上梓。小島は、走行中の東海道新幹線の車内で男女3人を襲い、2人が重軽傷、男性1人が死亡。犯行動機が「刑務所に入りたい」というものであったり、無期懲役となった際に法廷で万歳三唱をするなど、その奇妙な部分が取り上げられがちな本事件。くしくも今年に入り、「小田急線刺傷事件」や「京王線刺傷事件」など、電車内の事件であることや動機の酷似性などから、小島への事件を想起させる事件が相次いでいる。

なぜ、小島は「刑務所に入りたい」という考えに至ったのか。また事件の本質とはなんなのか。約3年かけて事件を取材してきたインベに、本事件について語ってもらうとともに、ノンフィクションライターとしてのキャリアからノンフィクションを書く理由なども語ってもらった。

——ノンフィクションライターとしては初の単著『家族不適応殺』が出版されました。写真家としての活動はよく知っていたのですが、ノンフィクションライターとしても、これほど本格的に活動していることに驚きました。写真家としてのイメージが強いインベさんですが、文章を書き始めたのはいつ頃からですか?

インベカヲリ★(以下、インベ):もともと短大を卒業してから編プロで働いていたので、そこで文章は書き始めました。写真を本格的に撮り始めたのは編プロを辞めた後なので、仕事としては文章の方が先なんです。

——書く方を先に仕事としてやっていて、写真を撮り始めるきっかけはあったんですか?

インベ:編プロなので、自分で撮ることも書くこともやる感じだったので、そこでカメラの使い方を覚えて。それで編プロを辞めてからなんとなく写真をやってみようと思って独学で始めて、やめる理由もなく、今に続いています。書く方もそれと並行してずっと続けていて、共著の『ノーモア立川明日香』でコラムを書いたことをきっかけに「新潮45」などで事件ルポを書くようになりました。こうして単著として出すのは初めてなので、ようやくという思いですね。

——書く方はノンフィクションをメインにやられているんですか?

インベ:そうですね。私は実話にしか興味がなくて。写真も女性に話を聞いて、撮影するという手法なので、撮影自体はフィクションでもやっていることはノンフィクションに近い。文章でも写真でもやっているのは、目の前の人に話を聞くことなので、自然と文章もノンフィクションになります。

——写真の方は、最初から女性に話を聞いて撮影するという方法だったんですか?

インベ:私は、その人がどういった人かというのは、本人の言葉じゃないと知ることができないと思っていて。普段の撮影でも2時間でも3時間でもその人の話を聞いて、掘り下げてから撮影します。じっくりと話を聞くことで、表から見えなかったものが見えてくるし、本人も自覚していなかったことが見えてきたりする。友達には言えなくても、他人だから話せるということもありますし、質問することで初めて考えて言葉にするっていうこともあります。そうすることで、私だからできる作品になると思っています。

「よくわからないないことこそ、一番知りたいこと」

——これまで撮影では主に女性を対象としていましたが、今回、小島一朗を題材にした『家族不適応殺』を書いたきっかけを教えてください。

インベ:もともと無差別殺傷犯には興味があって、その心理を掘り下げて聞いてみたいと思っていました。無差別殺人は、内面の発露としての犯行ですから。女性の場合は人を傷つけるというよりは、自分を傷つける傾向が多くて、無差別犯罪を起こすのは、ほぼ男性なんですよね。だから今回も男性だからというよりも、無差別殺傷犯の小島にひたすら話を聞いたら何が出てくるんだろうかという興味が、この本を書くきっかけです。

小島の場合は犯行動機も「刑務所に入りたかったから」というよくわからないもので、そのよくわからないっていうものの先に何があるのかが、私が一番知りたいことだったんです。取材を始めた時はどこに掲載するか、本になるかも決まっていなかったんですが、こちらから小島に手紙を書いて、連絡を取り合うようになったんです。

——本を読むとかなり根気よく小島の話を聞いていましたよね。自分だったら途中で取材をやめてしまっていたと思います。

インベ:私もめげそうになることもありましたよ。細かい要求をされてめんどくさいなと思ったり、もうやめたいって思ったりしたこともありました。でも、不思議なことにそう思うたびに、何か要因があって続くんですよね。それまで取材を拒否していた小島の母親から連絡があったりして。周りの人にも小島の話をすると、「それは続けた方がいいよ」って応援してもらったりして、それでなんとか続けることができました。

——出版後に小島から何か反応はありましたか?

インベ:今のところないですね。そもそもこの本は小島を擁護するために書いていないですし。あと、私の書き方として、こちらから善悪を提示するのではなく、読者自身で考えてもらいたいと思っていて、基本的に本の中で自分の考えは述べず見てきたことだけを書いています。

——確かにノンフィクションで難しいなと思うのが、著書の書き方によって印象が左右されてしまうこともある。だからこそ、かなり慎重に書かないといけないですね。

インベ:事実に忠実に書くということには、すごく気を遣いました。本人が使った言葉はなるべくそのまま書くようにしたりして。

ただ、全部のやりとりを細かく書くと読者がついてこれない場合もあるので、ある程度わかりやすくしないといけない。もちろん話した内容でも書かないこともありますし。でも何を書かなかったは読者にはわからない。私が見てきたことを言語を使った表現に置き換えた時点で、それは私の表現物になってしまいますから、その中でいかにリアルを伝えるかは慎重になります。

——それでも、小島の仕草や言葉が細かく描写されていて、その場の雰囲気を忠実に伝えようとしているのは感じました。

インベ:そう言ってもらえると嬉しいですね。なるべく細かく客観的に書くっていうのはすごく意識していたので。

「ただ否定しないだけ」

——最初の頃は小島の警戒心が強かったそうですが、「信頼してもらうために」っていうのは意識したんですか?

インベ:そこまで意識はしなかったですね。相手は犯罪者なので仲良くなり過ぎてもいけないし、心理的な距離はとりながらも喋らせなければいけない。そのために通常のコミュニケーションとは違って感謝するとか、褒めるとかはしなくて、ただ否定しないっていうことだけは意識しました。話したくない人を喋らせるっていうのは難しいんですが、話したがっている人は「否定しないだけ」でも相手を尊重していることは伝わりますからけっこう話してくれるんです。小島の場合は1通目の手紙で「話したくありません」と書いておきながらも文章は饒舌だった。だから、これは押せばいけるなっていうのは感じていました。

——会ってみて、印象は変わりましたか?

インベ:もう少し人見知りで、人付き合いが苦手なタイプかなと思っていたんですけど、それは違っていました。会ってみたら、人と話すのは好きなんだなっていう印象でしたね。

——小島に限らずですが、こういった闇を抱える人の話を聞くと、自分も精神的にまいってしまうということはなかったですか。

インベ:よく聞かれるんですけど、私の場合は基本的にそれはないです。でも、小島の場合は刑務所に入ってからやられましたね。刑務所って特殊な場所なので、外部との交流が私1人になると、そのエネルギーがすべて私の方に向かう。手紙だけのやりとりだと実際に会うのとは違って、距離感を取ろうと思ってもうまく取れなくて、精神的に疲れましたね。

——小島って、やったことは許されないことですが、「無期懲役で刑務所に入るため」という動機は一貫していてブレない。そのために入念に計画もしている。その怖さというか、そういう思考の人が犯罪に走ったらどうしようもないっていう絶望感を感じました。

インベ:私も同じように感じました。犯罪でなくてもここまで一貫して目的を達成するっていうのはなかなかできないですよね。目的達成能力はすごいと思うので、それを違う方向に向けていればよかったのに、とは思いますね。

——あと、本を読んで驚いたのが、犯行に使われたナタの鞘とか、そういうのって戻ってくるんですね。小島からインベさんに鞘や犯行前に野宿していた時の持ち物が送られてきたそうですが、怖くなかったですか?

インベ:裁判が終わったら、持ち物は本人に返すか破棄するんです。それで小島から鞘や野宿していた頃の私物が送られてきて、やっぱり怖かったですね。不気味だし、最初は部屋に置いておきたくないって思いました。自殺した人の遺留品を見てしまった時のような感じで、どよーんとしていて、それを見ただけで落ち込んでくる。生きる方向に向かっていない人が持っているものっていうのが伝わってきて、気分が暗くなりました。でも、捨てるわけにもいかず、今でも家に置いてあります。

「親ガチャ」で失敗しても、自分の意志で変えられる

——こういう無差別犯罪っていうのは幼少期の家庭環境のことが語られがちですが、この本を読むと小島もそういった影響は多少あったのかなとも思いました。

インベ:取材して、やっぱり家族のことはどこまでいっても他人からは見えないんだなって思いました。今回、母親や(母方の)祖母に会ってみて、私に対しては普通というかまともな対応をしてくれるので。私はこれまでにいろんな女性からもっとひどい家族の話を聞いてきているので、こうだからこうなるっていうのは一概に言えない。家族は影響しているだろうけど、それが原因で無差別殺人に至ったというのは違うと思います。

——小島の場合は、母親がホームレス支援のボランティアに熱心なのに、息子がこんな犯罪を犯すというのがなんとも言えず奇妙な点です。母親は小島には愛情が持てなかったんですかね。

インベ:関心はあると思います。愛って関心をもつことだから、私に息子の状況を教えてほしいって言ってきている時点で、愛情はある。でも、その距離感は独特ですよね。

——こういった凶悪事件の場合、加害者家族への取材も難しいですね。どこまで責任があるのかといった問題もありますし。

インベ:そうですね。でもまずは話を聞いてみないとわからないっていうのもあります。取材して、私が感じたことと、それをどこまで表に出すかっていうせめぎ合いですね。

——この事件に関わらず、最近は「親ガチャ」「子ガチャ」という言葉も話題になりました。「家族」のあり方も以前と比べて難しくなってきているのかなと思います。

インベ:家族も1つの社会なので、広い意味では社会の問題でもあると思います。これまで多くの女性の話を聞いてきましたが、親が子どもに理想の押し付けをするのは危険だと感じています。どんな些細なことでも、それを押し付けられて育つと精神は不安定になりやすい。「普通の娘に育ってほしい」ということでさえも。小島の場合はそうしたケースではありませんが、大家族で、血のつながりが濃かったということは1つのポイントだったのではないかと感じます。「家族」という集団を保とうとすると、個人は窮屈になりますから。

「親ガチャ」っていう言葉に対しては、人格形成って周囲の環境でつくられるものなので、つまり運で決まるということなのですが、私はその不条理は認めたくない。自分というものはいかようにも変化するし、自分の意志で人格は変えられると思っていたほうが可能性は広がるし、私はそう思いたいです。

——少し答えづらいかもしれませんが、小島の判決について本人の希望通り「無期懲役」になりました。「この判決は許せない。死刑にしろ」と思う人もいますが、インベさんはどのように考えていますか?

インベ:判決でそうなったことに対して、「死刑にしろ」とは思わないですが、死刑だったとしても「厳しすぎる」とも思わない。そこに是非はないです。

——判決が出て法廷で小島が万歳三唱をするという異常な行動も話題になりました。

インベ:小島らしいなって思いつつ、小島の人間性を知っているから見ていて恥ずかしいなって気持ちもありました。そこまでしてアピールしたかったのかって思って。

「何が正しいのか、揺らぎながら考えてみてほしい」

——ここ10年ほどは無差別事件の犯人の傾向が変わってきたとも書かれていましたが、日本社会の“病み”みたいなことが変わってきたのでしょうか。

インベ:それは感じますね。昔は前科があったり、攻撃性や性格の異常性などもっと犯人の傾向がわかりやすかったと思います。でも、2008年以降くらいから、小島にしてもそうですが、特に前科も攻撃性もない、一見“普通”に見える無差別殺傷犯が増えてきています。

ここ10年くらいの日本社会を見ても、こういう人間になりましょうっていう範囲が狭くなってきている気がします。だから、そこからはみ出したら、すぐ異端として扱われてしまい、問題だから治しましょうとなる。私の周りには、発達障害って診断を受けた人が多いんですが、私からしたら健全に見える人でも、仕事をすることが困難だから精神科に行って薬をもらっていたりするんです。本人は「病気だから」という理由が見えた方が安心することもあるみたいですが、それが本当に正しいのかっていうのは、よくわからないですよね。

——日本の社会自体が不寛容になってきていると。

インベ:異端を許さないというか、社会にとって都合の悪い性格が軒並み病気にさせられている。そういった人達のほうが実はまともな感覚を持っていると感じることもあるんですが、それでも社会に適応できる側の人間はできない側を適用させようとするし、それに対して疑問を感じない。

私から見ると、小島って意外と幸せになれるタイプだったんじゃないかなって思うんです。和歌を詠んだり、折り紙を折ったり、山で野宿生活をしたりして、消費以外で自分のやりたいことを持っている。でも、そうした人がこの世界では生きていけないんだなと、普段見ている女性達とも重なる部分はありますね。

——1冊を書き終えて、読者に伝えたいことは?

インベ:小島の場合は、判決が出た時に「死刑にしろ」っていう声が多かったんです。みんなが疑いなく憎しみを向けられる対象でした。でも、それは情報が1方向だからで、なんで小島はこういう行動をするに至ったのかまでは裁判で明らかにされないし報道もされないし、考える人もそこまで多くない。この本を読んだ人は、そうした善悪だけの話ではなくて、もっといろいろなものが見えてくると思います。多方面からの視点を持つことで、社会はどうあるべきなのか、揺らぎながら考えてみてほしいです。

——今後、写真でも男性を被写体にするなどの影響はありそうですか?

インベ:どうですかね。あまり写真への影響はないと思います。私の話を聞いて撮影するというやり方はやっぱり女性の方が向いている。女性は初対面でも深い話ができますが、男性だとそれができない。男性は感情ではなく、理屈とか知識を話す人が多くて、初対面だと結構ガードがあるというか。女性は感情を話してくれるので抽象的な話にもリアリティーがあって、ずっと話を聞いていると、ふいに腑に落ちる瞬間がある。そういう感じはやはり男性にはないので、同じスタイルで男性を撮ることは今のところ考えていません。

——次に書いてみたいテーマは決まってますか?

インベ:人の心を掘り下げるというテーマは今後も変わらないと思います。あと、事件ものではないですが、ウェブで連載していたエッセイ&インタビューを1冊にまとめて近々出版する予定です。「なぜ女性は偽りの姿で生きている人が多いのか」というテーマなので、女性側の語りによってこの社会が見えてくる内容になっています。

インベカヲリ★

写真家・ノンフィクションライター。1980年、東京都生まれ。短大卒業後、独学で写真を始める。編集プロダクション、映像制作会社などを経て、2006年からフリーとして活動。一般人女性の人生を聞き取り、その心象風景を写真で表現するポートレート作品を撮影。2008年三木淳賞奨励賞受賞。2013年に写真集『やっぱ月帰るわ、私。』(赤々舎)で第39回木村伊兵衛賞最終候補に。2018年第43回伊奈信男賞を受賞、2019年に日本写真協会新人賞を受賞。写真集『理想の猫じゃない』『ふあふあの隙間』のほか、ライターとしても、共著『ノーモア立川明日香』(三空出版)や忌部カヲリ名義のルポ『のらねこ風俗嬢-なぜ彼女は旅して全国の風俗店で働くのか?-』(新潮社電子書籍)など。エッセイ集『私の顔は誰も知らない』を出版予定

■『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』

著者:インベカヲリ★

出版社:KADOKAWA

価格:¥1,870

発売日:2021年9月29日

判型:四六判

商品形態:単行本

ページ数:296ページ

https://www.kadokawa.co.jp/product/322008000737/

Photography Kohei Omachi