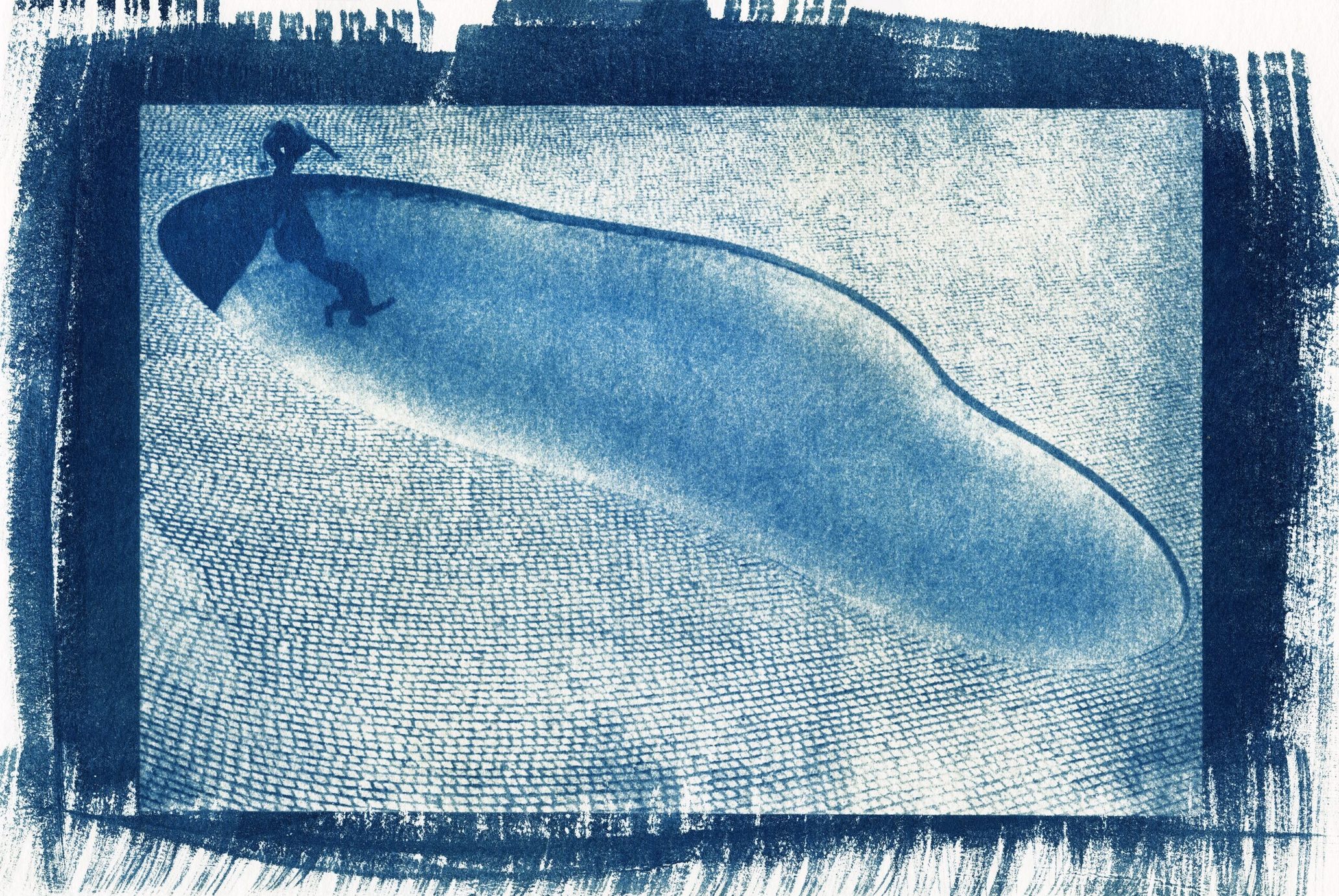

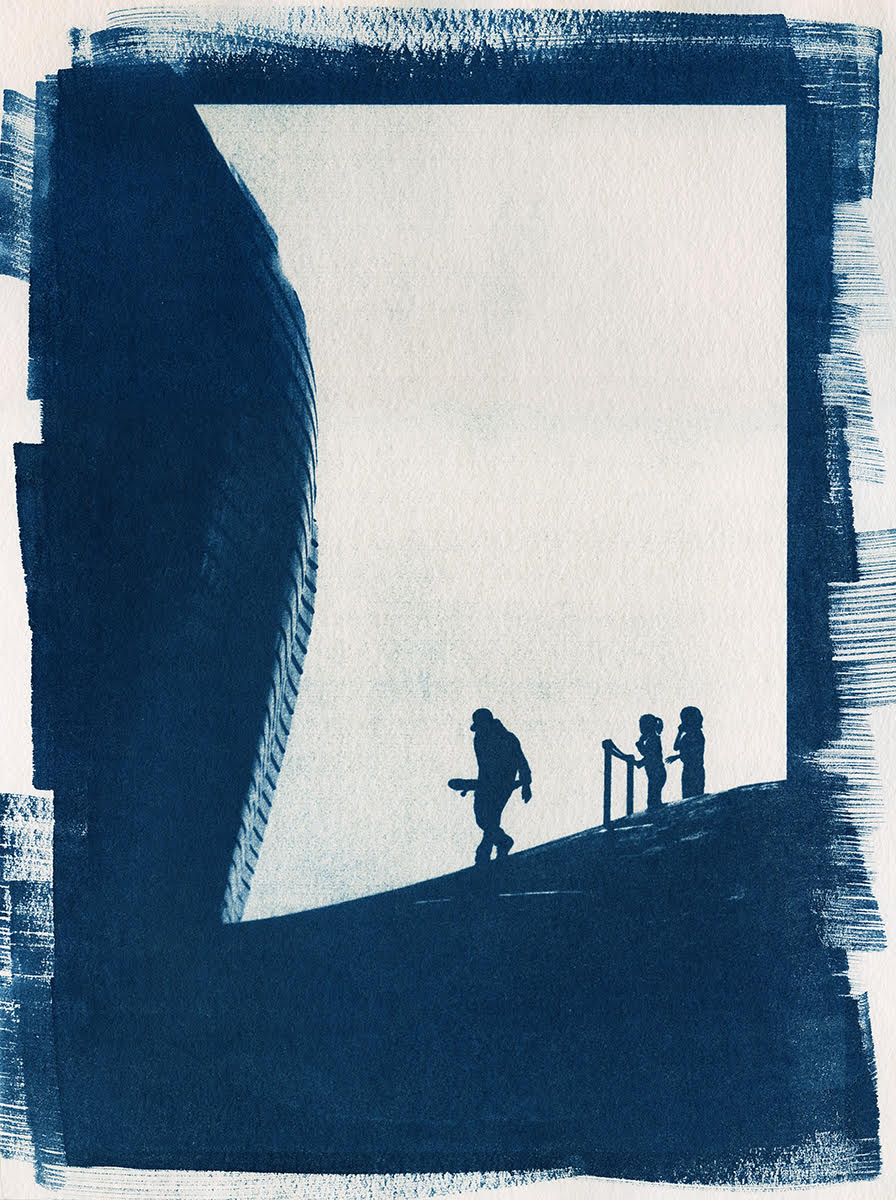

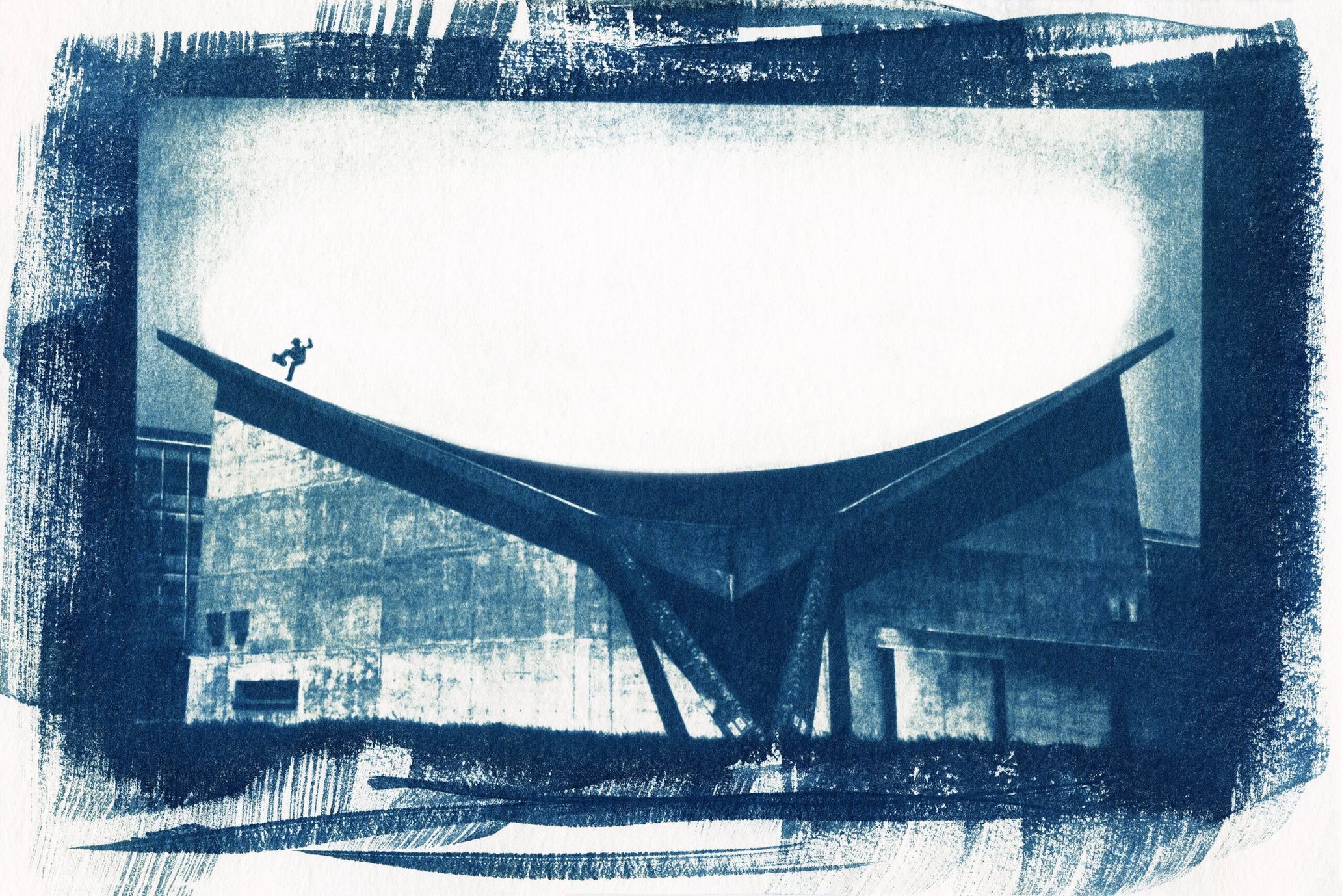

19世紀の現像方法、サイアノタイプ(青写真、日光写真のこと)。この手の写真は、写実的な要素が最終的なイメージの良しあしを決める。そう、ミニマリストな写真が、詩的な要素を醸し出す。それはちょうど、スケートボードが本来持っているユニークで想像を超えた動きと、サイアノタイプのプロセスが生み出す予期しない青色加減のコンビネーションにもピタッとくる。これまでになかった(古いやり方なんだけれど)新しいスケートボードの写真が生まれた。

サイアノタイプに魅せられたのは、ゴージャスな波にブロンドの長髪をなびかせてグライドするジャーナリストのケビン・メタリエ。彼は、リック・ハワードのような長身と立派な手足でスケートボードをプッシュしたり、カメラのシャッターを切ったりする。そして、綿密さとは真逆の粗いダートな道のようなテキストを書く。それらはどちらかというと、クリエイティブやアートワークを担うというより、プレイヤーであるほうがしっくりきそうである。こう言ったら失礼かもしれないが、本人を知っている者からすると、顔に似合わない美しい写真を撮ってきた彼が、さらにまさかの、手間がかかる手法で繊細な青写真を復活させたのだ。今回は、ケビン・メタリエを紹介したい。

© Kevin Metallier

© Kevin Metallier

古きを温め新しきを知る

温故知新ということわざは、ケビン・メタリエが現在取り組んでいる写真活動にしっくりくる。

写真技術が発明されたのは、1839年、産業革命真っ最中のイギリスでのことだった。それから3年後の1842年に確立された現像方法がある。それが、サイアノタイプという青写真で仕上げるやり方だ。

10年ほど前に初めてケビン・メタリエに会った時のことを思い出す。ヨーロッパのスケートマガジンの仕事で来日していた彼は、突然、私の前に現れて、取材させてほしいと言った。極東の島国でスケートマガジンを作り続けていることに興味を持ったようだった。その時の彼は、重そうなカメラバッグを担ぎ、一眼レフのデジタルカメラを肩にかけていたように思う。よく喋り、よく笑い、私達はすぐに打ち解け、そして私は彼の人柄やペースがとても好きになった。

© Kevin Metallier

その後、彼が世界中を旅してジャーナルしてきた写真を使って、私が発行し続けている『Sb Skateboard Journal』で特集をした。その時の写真はフルカラーでコントラストが効いた、あえて固いか柔らかいかと言えば、固い感じだった。それはカチッとしていて、ぺージ映えも良かった。今書いてて気付いたけれど、当時から今に至るまで、現像やプロセスは違っても、彼はヨコイチの写真を好んでいる。そんなケビンが、取りつかれてしまったのが、19世紀のレガシー(遺産)のサイアノタイプ。

© Kevin Metallier

19世紀といえば、スケートボードなんて存在していない(サーフボードは、ハワイのカメハメハのひとびとが、その起源的なものを生み出していたかもしれない)。当時の被写体といえば、貴族の肖像や教会や田園風景だったのだろうか。ケビンは、その古きプロセスの上に、まったく新しい概念、スケートボードやサーフィンを加えていったのだ。今は、ヒマさえあれば、サイアノタイプのためにそぎ落とした写実的なスケートやサーフィンの写真を撮り、そのネガを抱えて暗室で現像している。それが楽しくて仕方がないそうだ。これほどまでにハマったのには何か特別な理由があったのだろうか。それがそうでもないらしい。

もともと彼は、写真をやりだした25年前から暗室にこもって、いろいろな現像プロセスを試していた。どちらかというと、メガピクセルな性能の世界は好きではなかった。それよりも、わずかに情報やイメージを醸し出すだけの青写真のような表現がグッとくるのだった。そして、このグッとくる1枚を仕上げるまで、何回も何十回もやり直すのがまた楽しいらしい。撮って、はい終わり。ではなく、とても手間がかかり骨が折れる作業。失敗すら楽しみ、そのうちに思いもよらない素晴らしい青色が印画紙に浮かび上がる。この瞬間がたまらないらしい。良い意味で変態的。凝り性はゴールが遠くなってしまうけれど、いつかやってくるゴールはとてつもないものになる。確かに、彼のスケート青写真は唯一無二だ。

© Kevin Metallier

© Kevin Metallier

一見、ノリのいいガサツなあんちゃん

ケビンに、このサイアノタイプの現像による青色について聞いてみた。すると、なかなかロマンチックな答えが返ってきた。

「深い青は男を永遠に魅了し続ける。それは純潔への欲望と、超自然への渇きを呼び起こさせるのさ」。

そして、古い作家の一文を引用しながら、こう続けた。

「青という色は、海と空の一部であり、旅と新鮮さも呼び起こす。さらに知恵と深さは同義語である。いろいろな青達は青写真の魂であり、エッセンスである」。

私は、どうしても初めて会った時の彼の印象を消し去りたくないらしい。背が高くてアグレッシブな行動規範とコミュニケーション能力。スケートと同じくらい波乗りにも魅せられた男らしく、無精に伸びた長髪をかきむしるしぐさ。そして、母国語のフランス語をグーグル翻訳にかけたような英語のテキスト。そのくせ美しい写真。それがガサツというかワイルドな魅力だった。

その彼が、実は途方もなく骨が折れる、だけどミニマムで、わかる人にしかわからないような青写真の深淵にこだわりまくっている。この良い意味でのギャップというか違和感がたまらなかった。さらに追い討ちをかけるように、スケートボードという比較的新しいカルチャーを、この由緒正しい古典的なプロセスで記録する、作品にするというギャップ超え。

ハッセルブラッドのウルトラフィッシュアイからパノラマレンズ。ラジオスレイブを駆使した日中シンクロ。ネガフィルムからデジタルへの移行による無限のシークエンス。そしてレタッチ……。さまざまなスケート写真のアプローチが発明されてきた中で、この温故知新な青写真は、未だかつて誰もやっていないアプローチ。刹那的で、多様性に優れた適応力を発揮するスケートにおいても、ケビンがしでかしてくれたものは大きい。ケビンよ、許してくれ。君はガサツなあんちゃんなんかじゃない。とてつもなく、くるおしいくらいいかした、こだわりのフォトグラファーだ。私は、君の青写真をこうして紹介できることをとても嬉しく思っている。

© Kevin Metallier

スケートボードでもなくサーフボードでもなく

ケビン・メタリエは、世界中を旅してきた。

この地球上でワイルドな波が立つところには必ずボードとカメラを持って行き、その道中のストリートでは、スケート的スポットをシーク(探す)し続けてきた。だから、実際に彼の写真は、ヨーロッパのスケボーマガジンやサーフマガジンのページを作ってきた。プロサーファーのシェーン・ドリアンが主演して話題になった映画、『イン・ゴッズ・ハンズ』に出てくる、旅するサーフィン・ジャーナリストとなんとなく雰囲気がかぶるところもある。そういう一面がある一方で、今回は彼のより職人的な部分が垣間見られる、サイアノタイプの青写真を紹介した。

実は、その他にもまだ彼の写真には魅力があって、それは女性を被写体にした写真がまたすてきだったりする。

© Kevin Metallier

この撮影プロセスは、ピントが重要なポイントの1つになるスケートのトリック写真と違う。ましてや、もっと情報を排除した詩的な青写真とも違う。彼のこの一面ではまだ一緒に仕事をしたことがないのだけれど、いつかページを一緒に作れたらいいなと思っている。

これまでにこのコラムで紹介してきたフォトグラファー達のすべてを隅々までわかっているなんて言う気はさらさらない。わかるわけがない。ただ、長年、彼らとやりとりをしてきて、それとなく最大公約数的なものがあったりする。

例えば、スケートボード写真を撮る。アナログフィルムをこよなく愛している。旅そのものも愛している。そして、コンクリートや大理石がひしめく大都市で暮らしている。

ケビンは、スケートだけでなく海に入ってサーフィンの写真も撮るし(そうなるとカメラのセッティングなどがまるっきり変わってくる)、メタリックな大都市というよりは、メトロから離れた風光明媚なビーチタウンに住んでいる。そのような機微が、私の中でケビン・メタリエを特別にしているのかもしれない。そして、突拍子もないことを言うと思われるだろうが、映画『紅の豚』でのフィオ・ピッコロ嬢のセリフを思い出す。

「小さい時から飛行艇乗りの話を聞いて育ってきたの。飛行艇乗りの連中ほど気持ちのいい男達はいないって、おじいちゃんはいつも言ってたわ。それは海と空の両方がやつらの心を洗うからだって。だから飛行艇乗りは、船乗りよりも勇敢で陸の飛行機乗りより誇り高いんだって」。

この後、空賊のマンマユートのボスが大きくうなずくのだけれど、私はケビンを想像してうなずいている。ストリート(青い空)とビーチ(青い海)の両方に精通し、その両方を旅して回り写真を撮る彼だからこその青い色がある。だから、ケビン・メタリエのサイアノタイプはおもしろい、と思う。

© Kevin Metallier

ケビン・メタリエ

15年以上、世界中を駆け回っているスケートボード、サーフィンのジャーナリスト、フォトグラファー。活動拠点は、フランス南西部のバスク地方にある美しい街、ビアリッツ。ここは、19世紀頃からヨーロッパの王族や貴族のリゾート地して名高い、そして、現代ではヨーロッパ随一のサーフスポットとして知られている。旅をしていない時は、ケビンはここで暗室にひきこもり、スケートボードやサーフィンといった被写体を19世紀の現像法(サイアノタイプ)によって青写真に仕上げることに没頭している。

https://www.kevinmetallier.com/

Instagram:@kevinmetallier