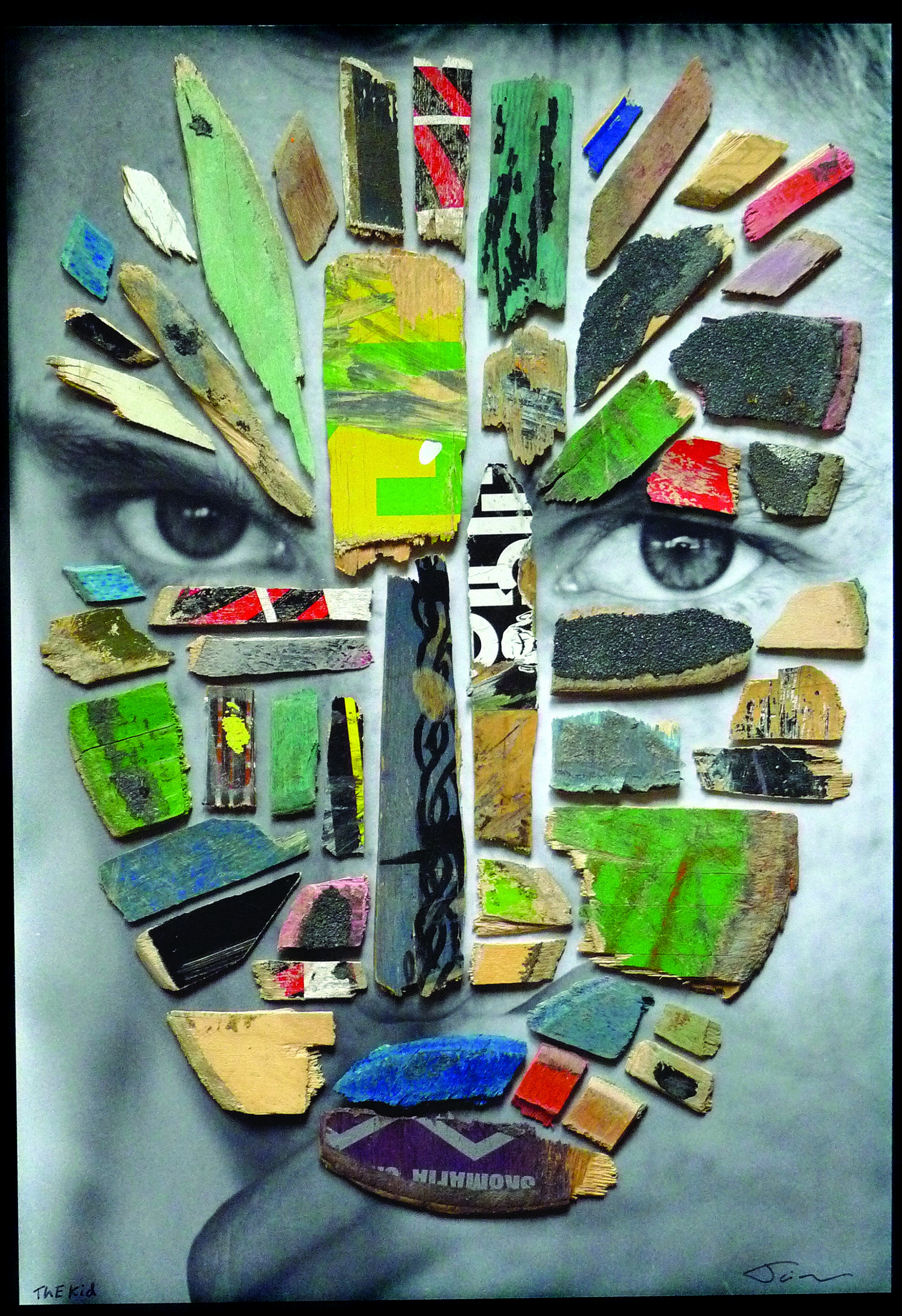

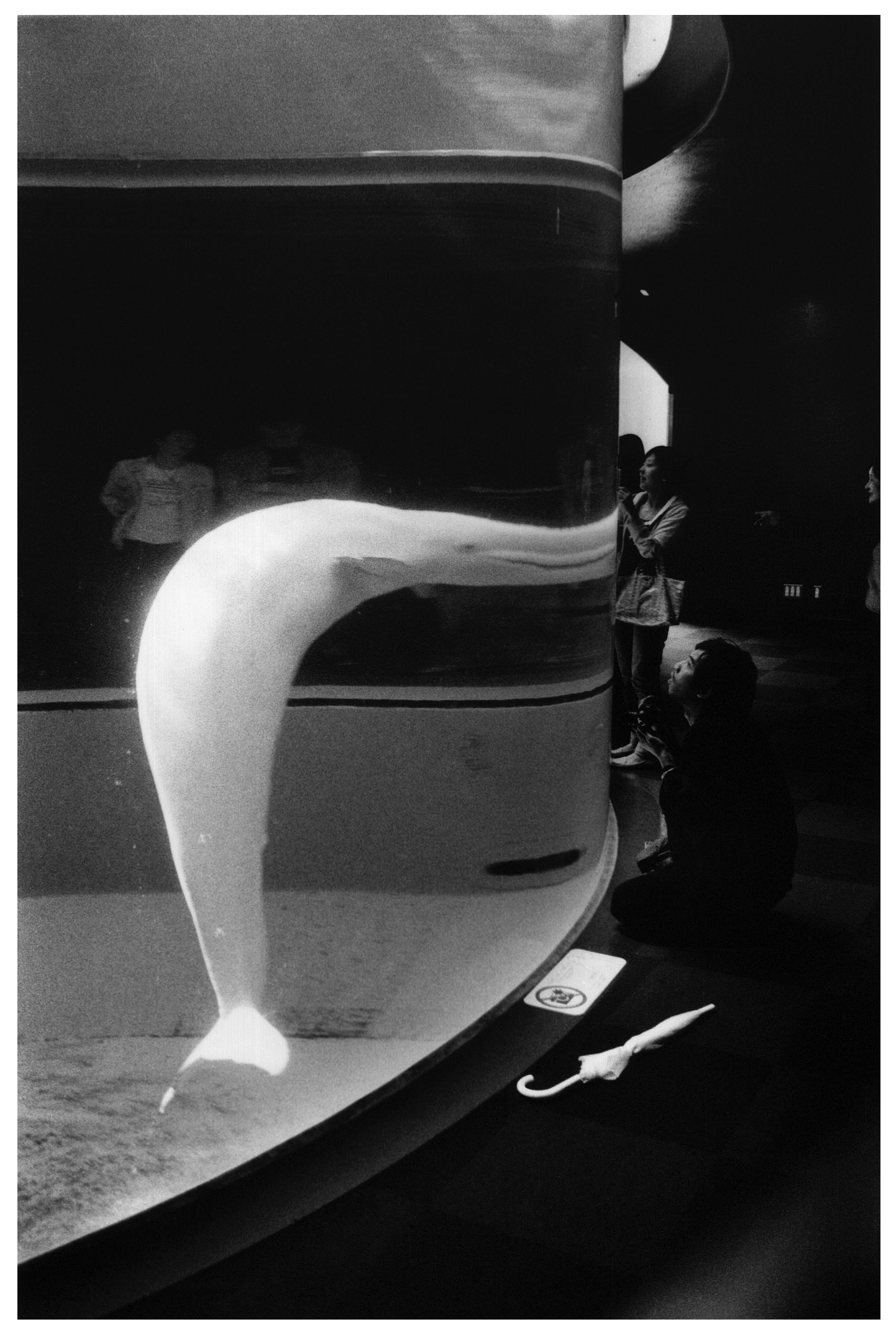

前回のジョー・ブルックは、よく喋りよく笑い、肩からカメラをぶら下げている写真家だった。今回のジャイ・タンジュは、そんなジョーととても仲が良くて、一緒に撮影旅行に出掛けたりしている。そして、静かに微笑み、詩のような文を書き、肩からカメラをぶら下げている。ジャイは、写真を1枚きりでドンと見せるだけでなく、コラージュしたりスケートの破片を集めて作品にしたり、写真の上に文章を添えたりする。

そういう作業を好むのには、彼の考え方やあり方が影響している。

©Jai Tanju

写真以上にジャイ・タンジュっていう存在を紹介したい

ジャイ・タンジュ。サンノゼ在住のスケーターでギャラリーオーナーで、フォトグラファー。少し遅咲きながら、『SLAP』や『SKATEBOARDER』をはじめとして、『THRASHER』『JUXTAPOZ』など、アメリカのスケートカルチャーを代表するメディアで活躍してきた。

今回は、彼のそういうところだけを紹介したいわけではない。

先に書いておきたい。僕は彼を詩人だと思っている。会ったことは数回しかないけれど、古くからの友達、もしくは先輩だと思ってもいる。

2006年、今はなき東京の小さなギャラリー、「No.12」で、ジャイの写真を買った。キッズが自転車でウイリーしていた。本人はまったくそんなことを思っていないだろうけど、僕の思考やアイデアにおいて、彼の存在はとても大きい。とくに、スケートマガジンで何か新しい企画や特集を作ろうとする時、彼のことが真っ先に浮かぶ。

例えば、ジャイだったらこの事態についてどう感じているだろうか。ジャイだったら街のスケートボードについて、どういった写真を撮るだろうか。ジャイだったら今のスケートシーンについてどういったスタンスで関わろうとしているだろうか。フォトジェニックと聞いたらジャイは誰を一番に撮りたいのだろうか。そんな具合だ。

ジャイはフィルムで撮影することと同じくらい、その写真の上に文章を書く。決して、写真を台なしにしてしまうような説明文ではない。写真の一部になっていて、より多くのことを考えさせたり、連想させたりするものだ。文章からは、人生に対する彼の感情や哲学がにじみ出ている。煽動でも押しつけでもない。啓蒙でも諭しでもない。彼の魂みたいなもの。だから、彼に参加してもらうことができるページは、僕にとって嘘のない、正直なものになる。伝えたいことをちゃんと伝えるものになる。そして、所詮、それは世間一般には通じないスケートボードに関係することなのだけれど、スケートボードを知ってて人生を考えるのとそうでないのとでは、だいぶ違うんだぜと思っている。少なくとも、ジャイの写真や文章から匂い立ってくるスケートボードは、スケートボード人生そのものであり、コスプレユーチューバーのようなスケートチックなものではない。誤解しないでほしいが、どっちがいいかというのを、今さら論議する気はない。

©Jai Tanju

ゾウをたとえにして考えるようなところ

彼と初めて会ったのは、僕が発行し続けている『Sb Skateboard Journal』というスケボーマガジンより前だった。20年以上前のことだ。スケートツアーに同行していた彼にジョインして、都内を撮影して回った。こちらの拙い英語では意思の疎通はいかんともしがたかったが、嫌な空気が漂うことはなかった。それは彼の人間性によるところが大きい。フィルムでていねいに撮影し現像することを楽しむこと(それはこの連載で僕がみんなに知ってもらいたいと思って書いてきた写真家達にも共通するのだけれど)。仲間や家族とスケートボードとカメラとテントを持って旅すること。そして、急ぎすぎないこと。刹那的でスケッチーなスケート撮影には不釣り合いなほど、ゆったりとして物静かな空気感をまとっていた。それから、前述したように、『Sb』や『FATマガジン』など、僕が手掛けるページで、彼の存在が指針的なものになっている。

ここで、なぜそれほどまでに彼の写真だけでなく、彼のことを好きなのか。その理由について、書いていこうと思う。

理由はたくさんではないけれど、いくつかはっきりと言うことができるものがある。そもそも、好きっていうのは、理由がたくさんあるからっていうよりも、はっきりとしたものがちゃんとあることじゃないかと。

彼の写真と文章で、こんなエピソードがある。それはピーター・ビアードの写真集『The End of the Game』を見た時のこと。飛行機から撮ったゾウの亡骸の写真。燃えるような太陽の下、砂漠に横たわった乾いた骸。それは干からびたブランケットにくるまった骨の山。その写真を見つめ、自らのことを思った。ジャイは、雌のゾウを従えた群れのリーダーではなく、群れの中心から数フィートほど右に立っているようなゾウ、あるいは、片方の牙が折れてしまったようなゾウだと自らをなぞらえる。勝つことが絶対。競争に勝たないといけないという風潮の社会。なのに、ジャイのこの冷静かつ引いた考え方は、とても印象的だ。

©Jai Tanju

フィルムや手紙や切手……ノスタルジアでオーセンティックなところ

「デジタル」という、フィルム写真にとっての氷河期がきた時。その時のジャイも印象的だった。

とにかく彼は、冬に備えて木の実を集めるリスのようにフィルムをたくさん蓄えた。しかし、氷河期が勝ち、ピーター・ビアードが撮った死んだゾウのような気分を味わった。砂漠に横たわり、ハエに囲まれた自分。だけど、彼はすねたりひねくれたりはしなかった。自分のペースで、フィルムで写真を撮り続け、ドキュメンタリースタイルで楽しんでいる。そして、世界中のスケーターと交流し、ゆっくりと冷静にページを作っていった。そうして、腐ってしまったと思っていた自分というフォトグラファーの死体から新しい木々の芽が生えていることに気付く。気付くたびに、初めてカメラを手にした時の好奇心とスケートへの情熱が炎となって、何度でも蘇るという。

これが、彼にまつわることで、僕が一番好きなエピソードだ。

そして、彼がライフワークのように続けているプリント・エクスチェンジ・プログラム。これは、世界中のひとびとと、切手を貼った写真を通して交流するもの。サンノゼの彼のギャラリーには、世界中から絵葉書ならぬ写真が届く。実際に、僕の隣人の写真家達も、ジャイと写真の往復書簡をして楽しんでいる。そこには名もなきスケーターや写真好きがいれば、デニス・マクグラスやアリ・マルコポロスやジョー・ブルックといった名の知れたフォトグラファーも参加している。

ジャイの前では、というかジャイの感性の前では、有名無名か、知ってるか知らないか、ボンボンかそうじゃないか、ビジネスかそうじゃないか、そういった群がる要素が霧散してしまうのがいい。だから、いくらジャイのことをなんとかしようとしても、写真か写真を撮ることか、スケートボードか人生か、そういうものを真剣に愛していない者は寄りつかない感じがする。

まあ、所詮、それは世間一般に通じるような大したものじゃないのかもしれない。だけれど、これがあたりまえでいいじゃないか、とも思う。

いつかは、誰もが社会という砂漠に横たわる亡骸になるのだ。

©Jai Tanju

社交辞令から一番遠くて牧歌的なところ

そして、変な言い方かもしれないけれど、僕が好きな写真家で友達の阿部ちゃん(=阿部健)のことを、ジャイが好きだというところが好き。愛犬だった老雌犬の“Frida”をかわいがるように、阿部ちゃんのことをエイブ(ABE)と呼んで、サンノゼで一緒にエキシビションをするジャイ。阿部ちゃんもたくさん喋るほうではないから、2人ともニヤニヤして、言葉を交わす代わりにフィルムカメラをパシャパシャしてるんだろうと思う。それから、数日後に現像したネガを覗き込んで、それぞれの暗室でまたニヤニヤしているに違いない。

なんだ、ただの変態チックじゃないか。そんな風に思う人もいるだろう。それは僕の文章力が足りていないのが一番大きな理由だけれど、彼らの写真とスケートボードを愛してやまない個性もやっぱり本物だ。阿部ちゃんもジャイも、スケートボードがアスリートチックなスポーツだったら、やっていないだろう。なんだかわけのわからないおもしろい乗り物だからやっていたはずだ。そして、そういう不安定で不思議なものから生まれていった写真やカメラへの情熱もまた、職業とかビジネスツールになるから燃えあがっているのではない。だから、ジャイと阿部ちゃんが出会って、おたがいリンクしていることを目の前で実感できるのは嬉しい。

ちなみに。みんな、彼のことを“ジャイ”と呼ぶ。お茶の間レベルだと、ジャイと言ったら、アニメのドラえもんに登場するガキ大将のゴウダ・タケシ、通称ジャイアンのことを思うだろう。しかし、僕らストリート界隈では、アメリカだけでなく日本の街角でもジャイと言ったら、ジャイ・タンジュのことだ。そして、ジャイはジャイアンのような群れのリーダーを自称するような理不尽な人間ではない。まったくその逆で、人間や時流の理不尽さをよく知りながら、ブレることなくスケートをし、家族を愛し、写真を楽しみ、サンノゼという街の一部になって、サンノゼという街もジャイの一部になっている。

僕は、これからもページを作る上で、ジャイを大事なインスピレーションにさせてもらうと思う。そして、いつか、彼の写真と文章で、1冊の作品集を作りたい。とくに、ジャイが今取り組んでいる手法、コンタクトシートで写真とメッセージをコラージュするシリーズ(ワード・コンタクトシート)。これが1冊にまとまったとき、未来がさらに荒廃したデジタル社会になっていたとしても、砂漠に横たわって余韻をずっと抱かせるゾウの亡骸のように、ずっと忘れないものになると信じている。そういうオファーをしたいと、勝手に、秘かに思ってきた。

とても個人的な結び方になってしまったが、これを読む時に、ジャイがニヤッとしてくれたら嬉しい。

©Jai Tanju

ジャイ・タンジュ

フォトグラファー。アメリカ・サンノゼを拠点に活動。多数の作品集や個展、グループ展を積極的に主催している。『THRASHER』の兄弟誌『SLAP』でスケート写真を発表したのを皮切りに、当コンテンツで紹介したデニス・マクグラスやジョー・ブルックなどと親交を深め、今に至る。次々に生まれる彼ならではの作品は 、https://booksbyjai.bigcartel.com/で購入可能。

Instagram:@iajujnat