ジョー・ブルックは、よく喋りよく笑う。そして、いつだって肩からカメラをぶら下げていて、カメラをのぞき込んでいる。写真家はたいがいそういうキャラクターかもしれない。個人的にはその象徴は、映画『あの頃ペニーレインと』の主人公、ロック・ジャーナリストのウィリアムに、写真集『Early Color』のニューヨークの写真家、ソール・ライター、そして、このジョー・ブルックだ。

カメラがよく似合うと思う。そういう人物に出会うと、なぜかそれだけで嬉しくなる。そういえば、『あの頃ペニーレインと』には、ジョーが憧れたスケーターの1人、ジェイソン・リーも出演している。

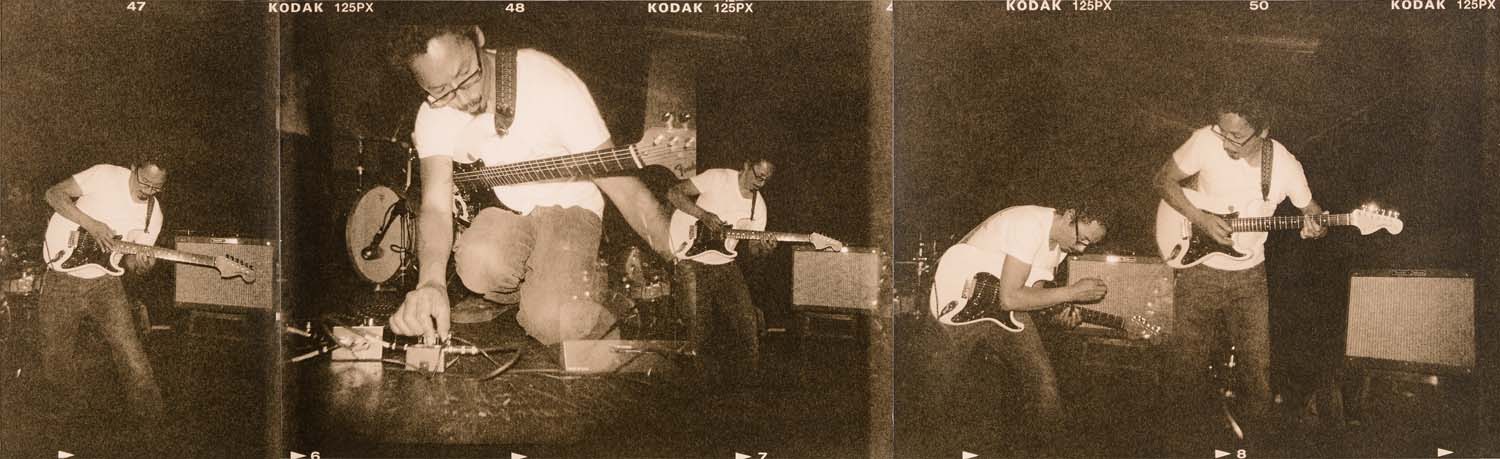

©Joe Brook

カメラの過渡期にいた世代はフィルムとデジタルを楽しむ

デジタルカメラはとても便利だ。それはスケートボード写真では、より実感できる。スケートデッキの回り方やトリックのカタチ、スケーターのスタイルといった、スケートボードの写真として、写っていないといけないものがちゃんと写っているかどうかを現場ですぐに確認できるから。当然、ピントやライティングについても確認できる。そして、複合トリックのためにシークエンス(連続)で撮らないといけないもの、なおかつ複合トリックという難易度の高いものだから、より多くのトライ(シャッターを切る)を必要とするものでも、感材費を気にしなくていい。いくらでも撮ることができる。

しかし、1990年代はそうはいかなかった。フィルム数本分があっという間に無駄になることは日常茶飯事だった。撮れたものをチェックするためにはラボで現像しなくちゃいけない。その仕上がりにがくぜんとして、スケーターに謝ったことはゼロではない。スケート撮影にテスト用としてポラロイドを導入したのは、日本ではわれわれが最初だった。そして当時、日本唯一のスケボー専門誌ということで、『WHEEL』マガジンは出版社の予算をフルに活用だか悪用だかして、フィルムを惜しむことなくスケートの撮影に投下したのだった。時には、やる気だけはあるアマチュアフォトグラファーに無償でフィルムを与えたものだった。これは、スケート先進国でスケート大国のアメリカだって同じ。

フィルムでのスケート撮影は、誰もが技術的にも予算的にもシリアスだった。スケーターは、スケートボードに集中するためになるべく早くスポンサーにフックアップされることを望む。そしてフォトグラファーは、感材費を充実させて、より多くのスケーターを撮ることができるように、なるべく早く誰もが認めるポジションを目指したのだった。しかし、結局は予算がなくてもあっても、根っからの写真家というのは、写真を撮り続け、ひたすら楽しむことができる。それはまるで、スポンサーの有無にかかわらず、ボロボロのスケートデッキに穴の空いたスリッポンで、しかもスラムしたら当然痛いのに、ひたすらスケボーを楽しむことができるスケーターのようだ。ジョー・ブルックもそういう写真家の1人であり、スケーターの1人でもあった。

©Joe Brook

©Joe Brook

ひたすら撮ることで確立した写真撮影

ジョー・ブルックは20歳になる前に、地元デトロイトからサンフランシスコにやってきた。その時は、写真家ではなくスケーターだった。旅支度は、ダッフルバッグ1つとスケートボード、それに500ドルだけだった。かけもちのバイトで食いつなぎながら、スケートボードのメッカでスケート三昧の日々。仲間には、その後フォトグラファーとして活躍するグレッグ・ハントや(スケートカンパニーの)デラックス・ディストリビューションで働くデイブ達がいた。ひたすら滑っていれば、自然とジム・シーボやトミー・ゲレロといったスタースケーターとも出会うことができた。そうしてスケーターとして、ひと旗揚げようと思っていた矢先、ひどいケガをしてしまった。このケガによって、プロスケーターというスケートドリームは厳しくなった。ありあまってしまった表現欲求は、彼を写真の道へと導いていった。

撮影と現像。このおもしろさにハマっていくのに、時間は大して必要なかった。それからは、狂ったように写真を撮り、晩御飯を買うお金があるなら、それもすべてフィルムの現像代に回された。そして、チャンスがあれば旅をして回った。当時のサンフランシスコで、名うてのスケーター達を撮っていたのは、ゲイブ・モーフォードだった。ジョーは、『THRASHER』マガジンや『SLAP』マガジンといったスケボー専門誌を発行するハイスピードプロダクションへ写真を持ち込んだ。そのたびに、『SLAP』マガジンのエディターのランスは、稽古をつけてくれたのだった。フォーカスの仕方に始まり、被写体との距離、構図など、写真について厳しいレッスンを受けた。いつもボロクソに言った後、ランスはジョーに数本のフィルムと励ましの言葉をかけた。彼は、写真をもっと学びたい、もっと写真を狙い通りに撮れるようになりたいと強く願った。このメンタリティがすべてだと思う。

その後、52日間におよぶスケートトリップや、カウチサーフしながらヨーロッパを2ヵ月間旅して回った。ひたすらに撮った。とてつもない量のフィルムをラボで現像した。そして、すっからかんの無一文になってしまった。それでも写真を撮ることをやめなかった。やめることなどできるわけがなかった。ジョーはそういう写真家だ。もしくは、この時にそういう写真家になっている最中だったのだろう。

©Joe Brook

世界的トピックというトリックの証明書

膨大なフィルムとラボで格闘している(楽しんでいる)時、『SLAP』マガジンのエディターのランスから連絡が入る。

「おまえが全財産をはたいているラボに、そろそろ良い写真ができている頃だろ? サンフランシスコに戻ったら、それらを持って編集部に来てくれ」。

これがジョーの新しい旅の始りとなった。ランスと『SLAP』マガジンの次期編集長のマーク・ホワイトリーを交えて、ジョーの全作品を見た後、正式にフォトエディターとしてオファーされたのだった。彼の答えは、もちろん「イエス!」。それから20年以上たった今も、ジョー・ブルックは大活躍している。ちなみに、ジョーの撮影対象は、スケートボードにかぎったものではない。

そして、特筆しておきたいのは、彼がスケートスポットの現場で、ベストなアングルをすぐに見つけ出すこと。さらに彼が撮ったスケーターは、その後のスケートライフを大きく飛躍させることになったり、エピックな1枚のグラビアになったりする。あの場所で、あのスケーターが、あのトリックをかましたぞ。そういうニュースが世界中のヘッズに共有されることになる。その記録になり得る作品を撮るのがジョーであり、ジョーはそういったスケートシーンの最前線にいる写真家なのだ。

例えば、ハリウッドのど真ん中、ハリウッドハイスクールでのゲリラ撮影。けたたましいスケートの音で、ひとびとが集まってくる。キックアウト(追い出される)まで時間に猶予はない。そういう状況下で、ジョーは、デッキブランド「エンジョイ」のプロライダー、エンゾがハードフリップをメイクした瞬間を撮影した。それをあっという間に、多くのスケーターが知ることになる。そして、エンゾとともにジョーの写真もまた伝説の証明書となった。スケーターにしてみたら、ジョーと旅したり撮影に行ったりすることが、1つの大いなるチャンスでもあるということ。もちろん、彼にそんなおごりは、みじんもないのだけれど。ただ、アメリカに行くという日本のスケーターには、われわれはこう言いたい。

「ジョーに会えたなら、礼儀正しく、そして食らいつけ。撮影にこぎつけることができたなら、自分のスケートのクリエーションを出し惜しみするな」。

もし、素晴らしいメイクができたなら、カメラをのぞき込んでいたジョーが右手を上げてスマイルしてくれるはずだ。

©Joe Brook

人生は短い。だからこそ素晴らしい出来事やスケートボードを記録する

スケートボードのメッカ。スケートボードの一大都市。そう、サンフランシスコは、その他のスケートのメッカ、ニューヨークやロサンゼルスと違った格別なカルチャーがある気がする。現に、1990年代からあまたあった紙媒体としてのスケートメディアは、軒並み休刊もしくはデジタルに移行していった。しかし、サンフランシスコ発信の『THRASHER』マガジンは今なお健在だし、それに連動しているサブカルチャーマガジン『JUXTAPOZ』も良い感じだ。骨太でシーンをしっかりカバーするメディアがあるところは、カルチャーが綿々と受け継がれていくもの。だから、サンフランシスコは、スケーターが絶えずトピックスをリリースし、新しい才能が生まれている街なのだ。

前述のゲイブ・モーフォードをはじめ、先日、写真集『93til』をリリースしたピート・トンプソンやケン・ゴトウなどすばらしいフォトグラファーがサンフランシスコにはいたが、個人的にはジョー・ブルックが大好きだ。人との関係性というのは、通常、初対面の印象から、会うたびにどんどん良くなったり、逆にどんどんギャップを感じたりするものだ。しかし、ジョーはそれには当てはまらない。1990年代の夏、まだデジタルカメラの気配もなかった頃、ハイスピード・プロダクションの編集部で初めて会った時から今に至るまで、ずっと同じイメージのまま。最初に笑顔を見せた時から、ずっと笑っている感じ。とても良い男で、そしてとてもたくさん写真を撮っている。あの頃、ジョー達にさんざんに憧れてスケート写真を撮っていた日本人の何人かがすでにスケート写真を撮らなくなってしまった今でも、ジョーは撮り続けている。もちろん、ジョーだって、スケート写真だけでなく、アートだなっていうようなモノクロームのパノラマ写真や、美しいランドスケープに、ピントを度外視したかっこいいポートレートなんかも撮ったりする。だけれど、彼自身はアーティストというよりは、スケーターだ。そして、写真家だ。なんていうのかな。愛すべき写真野郎というか。

例えば、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の登場人物であるドクのような博士は、歩くたびにポケットからネジとか計算機みたいなのがこぼれ落ちてきそうだろ? いつもスイングしてセッションし続けてるジャズマンなら、カウンターでビールをオーダーするたびに、ポケットからタバコやマッチや10ボックスが落ちてきそうだろ? それと同じで、ジョーのデニムや「ディッキーズ」のポケットからは、35mmのフィルムやルーペがはみ出してくるようなイメージなのだ。四六時中、最高の瞬間を狙っていて、スケートスポットを探している。私は大好きだな、そういう人物が撮るスケート写真が。

今はデジタルカメラがとても便利になった。それでも、ジョーは時にはフィルムカメラで大切な記録を残している。もともと、機材フリークではないジョー・ブルックだったから、できるかぎり自然光で撮ることを心掛けている。日によって変わる光に対して、毎回違った挑戦をすることを楽しんでいる。映画『あの頃ペニーレインと』の主人公、ロック・ジャーナリストのウィリアムスのように、いつも肩からカメラをぶら下げて、いつも笑顔で周囲や状況をとらえているジョー・ブルック。彼が、決定的瞬間を見逃すことはない。もし、見逃しても、ちくしょーって言いながら、大笑いしているはずだ。

ジョー・ブルック

フォトグラファー。ミシガン州デトロイト出身。地元の高校を卒業後、サンフランシスコへ。数多くのレジェンドスケーター達とスケートをしながら、アートスクールと出版社ハイスピード・プロダクションのエディター、ランスから写真を学ぶ。その後、スケートマガジン『SLAP』のフォトエディターに就任。現在はハイスピード・プロダクションの看板マガジン『THRASHER』をはじめ、多くのメディアで活躍中。

Instagram:@photojoebrook