2006年に東京からLAに移り住んだハシム&アキコ・バルーチャは、それぞれライター/翻訳家、フォトグラファー/ヴィジュアル・アーティストとして活動しながら、2人で音楽レーベル「Plant Bass Records」の主宰やイベントの企画・運営、ユニット・SunEyeとしてのDJや音楽制作なども行う夫婦ユニット。カルロス・ニーニョやマーク・フロスティ・マクニールらLAのキーパーソンとも交流を持つ2人は、現地で日本のテクノポップやレアグルーヴをフィーチャーしたイベントを主催するなど日米のシーンをつなぐ媒介者としての役割も果たしている。

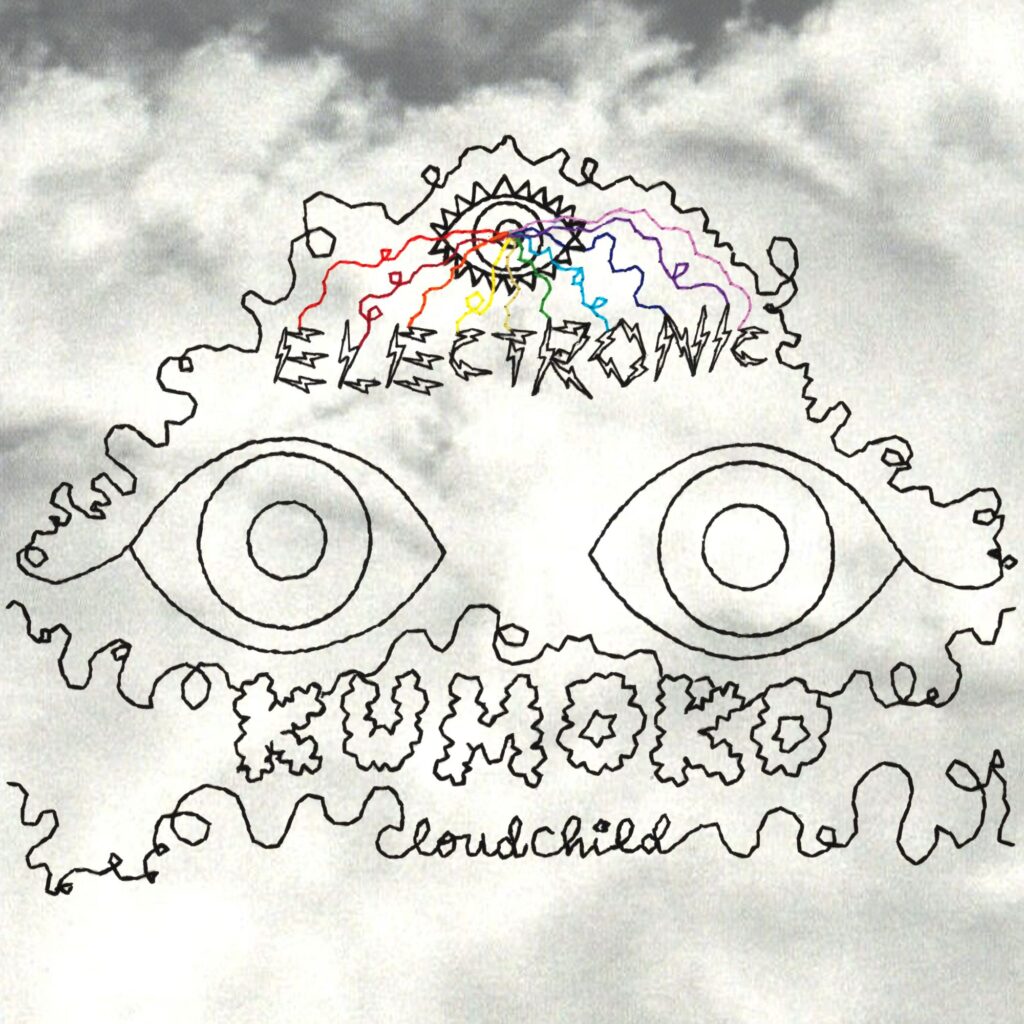

そんな2人が企画・監修したコンピレーション・アルバム『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』が、この1月にリリースされた。日米から総勢21名のアーティストたちが集結した今作のリリースを機に、「TOKION」は2人にインタビューを実施。東京にいた頃のことや渡米の理由、今作の制作背景などが語られた前編に続く今回は、参加アーティストのカルロス・ニーニョやサム・プレコップ、山口美央子&松武秀樹やテンテンコらについてキュレーターとして思うところや、LAシーンの動向、現在地について。

日本からは山口美央子&松武秀樹、小久保隆やTENTENKOらが参加

――ここからは『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』の参加アーティストと楽曲について伺っていきたいと思います。今作のイントロとアウトロは、お2人のユニットであるSunEyeと、IMAという「4歳のブルックリン出身の新人アーティスト」の共作曲です。IMAというアーティストと、楽曲の制作プロセスについて教えてください。

アキコ・バルーチャ(以下、 アキコ):IMAくんはハシムの甥っ子で、今回参加しているYOKUBARI(ヒシャム・バルーチャ)の息子です。曲に参加してくれた時は、IMAくんはまだ3歳で、その可愛い声を「Kumoko Daisuki」と「Kumoko Outro」の2曲の中で封じ込められたのは宝物だと思っています。KUMOKO第一弾のコンピレーションでは、今作に参加しているターン・オン・ザ・サンライトことジェシー・ピーターソンとミア・ドイ・トッドの長女イネズの声が、冒頭とエンディングを飾っています。KUMOKO cloudchildシリーズでは、必ず子供の声をイントロとアウトロに入れるコンセプトにしているのですが、みんなの中にあるインナーチャイルド、子ども心を忘れないでいてほしい、という想いが込められています。

ハシム ・バルーチャ(以下、 ハシム) :IMAくんが参加しているイントロとアウトロの曲は、モジュラー・シンセで音作りをしました。コロナ禍になってから、自宅で時間を過ごすことが多くなったので、LAでもハウスプラントがブームになり、プラントショップはどこも一時期は長蛇の列になってました。私たちも一時期LAにあるさまざまなプラントショップに通うようになって、家の中が植物だらけになりました(笑)。そんな中で、モジュラー・シンセと植物を繋げて、植物からのバイオフィードバック・データを音に変換できるモジュールがあることを知り、それを入手してこの曲で使いました。このモジュールでは、植物が音階を演奏できるように設定できるんですが、この曲の幻想的なメロディは、本当に家にあったスネークプラントなどの植物が演奏しています。つまりこの2曲は、人間と植物と機械のコラボですね。

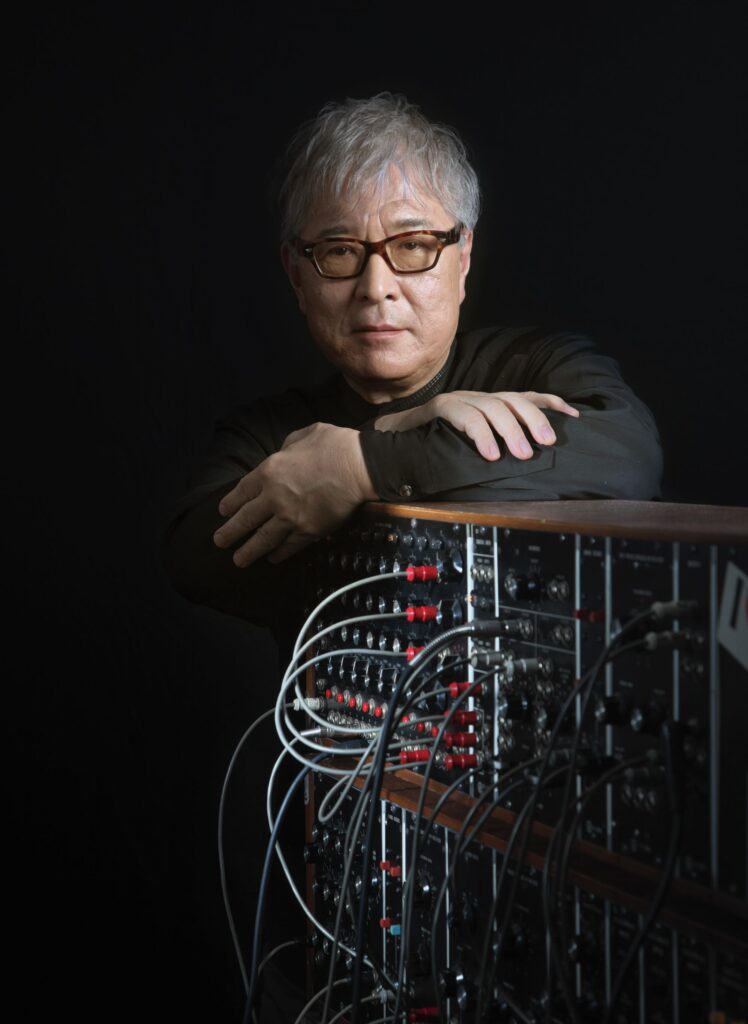

――山口美央子さんと松武秀樹さんの共作曲、小久保隆さんの楽曲が収録されています。お三方のこれまでの作品・活動についてどのように見てきたか、また、日本のシンセサイザー・ミュージック、アンビエント・ミュージックの世界的な(再)評価について思うことなどをお聞かせください。

ハシム:SunEyeとして二人でDJをするようになってから、それこそYMOだったり、山口美央子さん、松武秀樹さんが関わった曲をプレイしていたので、その流れで僕らのネットラジオ番組SunEye Radioで、彼らのような偉大なアーティストにインタビューすることができて、たくさんの刺激を受けました。同時期に、YouTubeから世界的に日本のシティポップがブームになり、そこから派生して日本のシンセ・ポップス、環境音楽、アンビエント、ジャズまでも海外のリスナーから注目されるようになって、さまざまなコンピレーションもリリースされるようになりました。

1

2

さらにコロナ禍になってからは、やはり癒やしを求めている人が多いせいか、世界中からYouTubeなどで日本のアンビエントを聴いている人が増えたみたいで、僕も毎日のように小久保隆さんの『Ion Series』などのアルバムを聴いている時期がありました。小久保隆さんの90年代の『Ion Series』や、吉村弘さんの作品など日本の環境音楽は、YouTubeで再生回数が数百万回を超えてますけど、LAでも日本のアンビエントに影響されたと公言するアーティストは多いです。日本人特有の自然を大切にする感覚や、エゴを感じさせない流麗なサウンドが、日本のアンビエントが世界的に評価されるきっかけになったと思います。LAのシーンで「アンビエント・ポップ」というジャンルが流行ってますが、山口美央子さんは『月姫』などの作品で既にそれを何十年も前に形にしていて、今の時代生とぴったりハマっています。

――TENTENKOさんは、アイドルを出自としながらアンダーグラウンドシーンでカッティングエッジな活動・リリースを展開しており、昨年3月にはドイツのTALからEPもリリースしました。彼女のアーティストとしての魅力や、今作の楽曲を聴いて感じたことをお聞かせください。

アキコ:TENTENKOのことは、Bisに入っていたことは知らずに、たまたまYouTubeで「Good bye, Good Girl」のミュージックビデオを見て、曲、映像、歌詞もすごいなと感心し、シティポップ系の新しいアーティストだと思っていました。私たちがdublabのイベントやクラブで、昔のシティポップと「Good bye, Good Girl」をミックスしてプレイすると、アメリカ人の女の子が突然踊りだしたり、反応がいつも良いんですよね。そこから、TENTENKOのより実験的なサウンドも知って、独自のセンスやアウトサイダー的な感覚に共感できましたし、さらに好きになりました。今回の『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』のために作っていただいた曲を聴いた時は、KUMOKOが竜巻から飛び出して、黒雲の中を走り回っているようなイメージが浮かびました。TENTENKOの声も入っているんですが、まるでKUMOKOの声のように聴こえてきて、そこにもグッときましたね。TENTENKOは、カワイイだけにとどまらず、彼女が作る斬新な曲には、独自の鋭さがちゃんと反映されていると思います。

ハシム:以前から南波一海くんと交流があったんですが、僕らがアメリカに来てから彼がアイドル界で有名なライターになっていることを知って驚きました。南波くんにTENTENKOの連絡先を教えていただいて、今回の参加が実現したんですけど、僕が日本でリアルタイムで経験したような実験音楽、ノイズのカルチャーをTENTENKOが受け継いで、新しい感覚で表現していると思いましたし、彼女の音楽からは一種の懐かしさと新鮮さを感じています。

カルロス・ニーニョやジャメル・ディーンらLAシーンを象徴するアーティストたち

――ヒップホップやジャズ、エレクトロニックなどジャンルを横断しながら、プロデューサー/アーティスト/DJ/オーガナイザーなどさまざまな立場から音を紡ぐカルロス・ニーニョは、近年のLAシーンを象徴するアーティストの1人だと感じます。お2人は彼の活動をどのように見てきましたか?

ハシム:カルロスは、もともとdublabや地上波のラジオ番組のDJとしてLAでは有名だったんですけど、本当にジャンルレスなDJプレイが昔から大好きでした。彼は昔からLAのジャズ・ミュージシャンの作品をプロデュースしたり、ビルド・アン・アークとしても活動したりしていたし、いち早くLAでニューエイジ・ミュージックやアンビエントをプレイして、流行らせた先駆者でもあると思います。今では、パーカッショニストとしても大活躍していて、ジャメル・ディーンのような若手から、ネイト・マーセロー、Pan African People’s ArkestraのようなLAのベテランとも共演しているので、一人のミュージシャンとしての進化も目覚ましいです。

今回カルロスが提供してくれた曲には、今LAのジャズ界で最も注目されているピアニスト、ジャメル・ディーンと、ジャイZ、リゾなどにヒット曲を提供したことでも知られるネイト・マーセローが参加しているので、かなり豪華なメンツの曲です。

アキコ:私はスポークン・ワードで、カルロスの『Aquariussssss』の「Trance Elation of Transformance」という曲に参加させてもらったり、雑誌の取材で彼の写真を撮ったり、公私共に縁の深い人です。カルロスは、アーティストとしてだけではなく、人間としても魅力がありますし、愛があってピースフルな人です。いつも顔を合わせていなくても、どこか心で繋がっている感じがします。

――Jira ><は、先日本名のジャメル・ディーン名義でリリースしたアルバム『Primordial Waters』でもその二面性が表現されていましたが、ヒップホップ/ビートミュージックとジャズをモダンなセンスを持って行き来する若手アーティストです。LAの音楽シーンにおける彼の立ち位置や魅力について教えてください。

アキコ:何年か前に、ハリウッドにある小さなギャラリーで行われた、カルロス・ニーニョのライブを見に行ったんですけど、その時にジャメルがピアノを弾いてました。当時、彼はまだ20歳くらいだったんですけど、すごく才能あるなーと思ってその時から注目してました。彼はニューヨークにある名門ジャズ大学のニュースクールの出身なんですが、ジャズ・ピアニストとして天才的な演奏ができる一方で、ビートメイカーとしてJira ><という名前でトラックを作ったり、ラップもやっていて、新進気鋭のアーティストです。私たちの想像を超える素晴らしい曲を提供していただきました。彼はソロでJira ><として楽曲を提供してくれただけではなく、カルロスの曲にも参加しています。

ハシム:ジャメルが日本でリリースしたアルバムのライナーのために僕は何度かインタビューしていますが、20代前半の青年というよりかは、80歳の長老に話しているかのような、あらゆる分野において博識な人です。彼はサウスLAの、ラマート・パークというLAのジャズの聖地として知られているエリアで育っていて、LAのジャズ・シーンの重鎮であるPan Afrikan People’s Arkestraのメンバーと幼少期から学び、大学までどっぷりジャズの教育を受けながらも、ヒップホップとかエレクトロニック・ミュージックも同一線上で影響を受けているまさに新世代のジャズ・ミュージシャン。彼は、ピアノを演奏することも、ビートを作ることも、ラップをすることも、基本的に同じで、「ブラック・ミュージックは定義づけられるものではない」と話していたのがとても印象的でした。彼はコンピのために、ビートを提供してくれるのかと思ったら、そこでまた意表を突かれて、アンビエントを作ってきたので、いい意味で期待を裏切られました。

マニー・マークらベテラン勢が現在のシーンに残したもの

――マニー・マーク、ジョン・テハダ、サム・プレコップら、ジャンルを超えたベテラン勢の参加も目を引きます。彼らが築き上げてきたもの、切り開いてきたものは、後続アーティスト、シーンにどのような影響を与えていると思いますか?

ハシム:マニー・マークが来日する時は、僕が通訳やライターとして仕事をすることが多くて、おそらく20年くらい前からの関係です。LAに引っ越して、彼のスタジオが僕らの家のすぐ近くにあることを知り、いろいろな現場や、スーパーでも顔を合わせることが増えました(笑)。マニー・マークは、ビースティー・ボーイズやジャック・ジョンソンなどの大物との共演で知られていますけど、彼は「宅録」で作品を作り上げる美学をソロ活動で何十年も前から実践していて、それは今のビートメイカーや、インディーズ音楽の制作全般に多大な影響を与えていると思います。しかもマークは今も新世代のアーティストとコラボをやっていて、新しい学校のリーダーズの新作をLAで制作したり、自身の美学を保ちながらも、最前線のサウンドを作っています。いつも予想外のことをする人ですが、今回コンピレーションのために作ってくれた曲がピアノ・アンビエントだったので、またもや僕らの想像を超えてきました(笑)。

アキコ:マニー・マークは、あらゆる枠に収まらない、私にとっては人間的にも、音楽的にも永遠におもしろい人です(笑)。サム・プレコップは昔、ジャパン・ツアーをした時に、私たちが住んでいた東京の下北沢の家に遊びに来てくれました。彼はレイ・バービーと同じく、いつもライカのカメラを持ち歩いてストリート・スナップを撮ってました。サムとレイ・バービーは、音楽、写真、ビジュアル・アートも同時にやっていて、私たちも音楽もビジュアル・アートもやっているので、そういう意味でも昔から共感しています。

ハシム:サム・プレコップは、ザ・シー・アンド・ケイクのボーカリスト、ギタリストとして、その甘い声と独特のギターの演奏で知られていましたが、彼らのジャパン・ツアーのコーディネートをしていたので、かなり昔からの関係です。サムはその後、モジュラー・シンセを操るエレクトロニクスのソロ・アーティストとしても注目されるようになり、コンピレーションのテーマとピッタリの音楽性だったので、久しぶりに連絡をしてみたら、オファーを快諾してくれました。今回彼が提供してくれた曲も、彼の独特のメロディの世界観とモジュラー・シンセが融合しています。

アキコ:ジョン・テハダのことは昔から知っていて、私たちがアメリカに引っ越す前に日本で仲良くなって、彼のお母さんに、アメリカに移住する時にだいぶ助けていただきました。彼は大学で教えてもいて、彼を取材したついでに、モジュラー・シンセについていろいろと教えていただきました。

ハシム:ジョン・テハダが日本でライヴをやった時に仲良くなったんですけど、今はテクノのアーティストとして有名ですが、ウィル・アイ・アムが昔やっていたアットバン・クランをプロデュースしたり、実はLA初期のヒップホップ・シーンに関わっていたことを知って驚きました。彼の音楽には、ヒップホップ、テクノ、ハウスなどあらゆるタイプのエレクトロニック・ミュージックの要素が反映されています。彼が提供してくれたトラックは、テクノっぽいフレーズなんですけど、ビートレスなところが面白くて、『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』のストーリーにぴったりでした。

――その他、今作において注目すべきアーティスト、トラックについて教えてください。

アキコ:例えばBOY DUDEは、彼の「Cassette for You」をよくDJの時にプレイしていて、今回の『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』に彼の曲を取り入れたら世界観が広がるのではないかと思って声をかけたら、80年代っぽいファンク・サウンドでKUMOKOを表現してくれて感動しました。

ハシム:r benyは、北カリフォルニアのモジュラー・シンセを使っているエレクトロニクスのミュージシャンですが、彼が提供してくれた曲は、自然を感じさせるサウンドでありながら、聴いているだけで精神が溶けていくような極上のアンビエント・サウンドです。レイ・バービーはギタリストとして知られていますが、彼のギタリストではないエレクトロニクスの一面を見せてくれたのが良かったです。ジェレマイア・チュウは、LAのモジュラー・シンセ・シーンを代表するアーティストですし、YOKUBARIはレイヴっぽいトラックを提供してくれて驚かされました。ロブ・マズレクはトランペット奏者のイメージが強いですが、モジュラー・シンセで作ったノイジーなトラックが、彼のアブストラクトな絵画とリンクします。ラッキー・ドラゴンズはアートと音楽を融合させた活動で知られていますが、彼らのトラックにもそのアプローチが反映されています。瀬川英史さんと岩城由美さんは、日本の映画やテレビ業界で活躍している作曲家ですが、以前はLAに住んでいて、モジュラー・シンセのアーティストとしても注目されています。Leaving Recordsのオーナーであるマシューデイヴィッドとパーカッショニストのブリンがコラボ曲を提供してくれましたが、マシューデイヴィッド周辺のオールジャンルなシーンは、まさに今のLAを象徴していると思います。

アキコ:XLミドルトンは、LAのモダン・ファンク・シーンを代表するアーティスト。ライブをする時は、ショルダーキーボードを使ったり、オリジナリティがありながら、エイティーズの要素を感じさせて、格好いいんですよね。彼は日本のシティポップにも詳しくて、Salt Box Recordsというレコード店をLAのチャイナタウンで経営しているんですけど、今回提供してくれた曲も、どこかシティポップっぽくてクールです。彼とは今後もコラボレーションを予定しています。ターン・オン・ザ・サンライトの曲には、ブラジルのタルマというシンガーと、鹿野洋平さんが参加していますが、まるで昭和のアニメ・ソングのような楽しさがあって、子どもたちが踊りたくなるような曲です。

SunEyeの曲で私は今流行りのAuto-Tuneを使って歌っています。主にヒップホップで使われているエフェクトですが、地声を使うと現実に引き戻される感覚がしたので、声を変化させながら、日本語と英語で歌いました。KUMOKOというキャラクターとAuto-Tuneの組み合わせは意外かもしれないですが、遊び感覚で歌声をAuto-Tuneで試してみたらしっくりきたので、KUMOKOへのラブソングが完成しました。

LAシーンの現在とこれからの展望

――お2人は、さまざまな立場・角度から、日本とアメリカのエレクトロニック~オルタナティヴシーンにコミットされ続けています。日米のシーンの違いやそれぞれの魅力はどんなところだと感じていますか? また、今注目している動きはありますか?

アキコ:LAのエレクトロニクスやインディー・シーンでは、小さいコミュニティではありますが、ギャラリーだったり、公園みたいな場所を使って、リラックスした雰囲気の中でイベントを開催しているのが、今のLAらしい動きです。

ハシム:LAのシーンではアーティスト同士がサポートし合っているところがあって、そのおかげでこのコンピが実現したと思います。LAではさまざまなシーンのアーティストが常にコラボレーションをして、新たな化学反応が起きているところも興味深いです。日本は、海外にインスパイアされながらも、それを取り入れて新しい音楽を生み出していると思います。最近のシティポップや環境音楽の流行りもそうですが、日本から生まれた音楽が、逆に海外に影響を与えていることもあります。

――新型コロナウイルスのパンデミックは、LAの音楽シーン、お二方のご活動にどのような影響を与えましたか? 現在の状況や、今後の見通しなどについて教えてください。

アキコ:パンデミック中は、世界中どこもそうだったと思いますが、アメリカでもイベントがだいぶ減ってアットホーム時間が増えた分、私たちは『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』の制作に集中することができたと思います。このような時代だからこそ、KUMOKOのような存在に価値があるのでは、と直感が働きました。空と雲はどこまでもつながっています。このコンピレーションを通して、国や人種が違っていても、音楽を通してつながりたいという想いが込められています。風の時代に入ったと言われていますが、新風に乗ってKUMOKOが戻って来たと私は捉えています。

――お2人の今後のご予定や、見据えていることについて教えてください。

アキコ:KUMOKO cloudchildはのんびりペースではありますが、雲が形を変えて流れていくように、次回のKUMOKOもテーマを変えて数年後に戻ってくると思います。これは利益優先よりも、クリエイティブを追求しているプロジェクトなので、子供心をいつまでも忘れずに、楽しみながら続けていけたらと思っています。

ハシム:今後はSunEyeとしての作品に力を入れながらも、Plant Bassのレーベルとしての活動を広げていきたいと思います。

ハシム・バルーチャ、アキコ・バルーチャ

2006年に東京からLAに移住。ハシムはライター/翻訳家、アキコはフォトグラファー/ビジュアル・アーティストとして活動しながら、レーベル「Plant Bass Records」主催、イベント運営、DJ、音楽制作など多岐に渡る活動を2人で行っている。インターネットラジオ局dublab.では番組「SunEye Radio」を担当し、YMO、矢野顕子、大貫妙子など、多数の豪華ゲストのインタビューを公開中。

KUMOKO Twitter:@kumokosays

SunEye Twitter:@suneyemusic

Plant Bass Records Twitter:@Plant_Bass