2006年に東京からLAに移り住んだハシム&アキコ・バルーチャは、それぞれライター/翻訳家、フォトグラファー/ヴィジュアル・アーティストとして活動しながら、2人で音楽レーベル「Plant Bass Records」の主宰やイベントの企画・運営、ユニット・SunEyeとしてのDJや音楽制作なども行う夫婦ユニット。

そんな2人が企画・監修したコンピレーション・アルバム『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』が、この1月にリリースされた。2016年にリリースされた『KUMOKO』の続編となる今作には、総勢21名の日米アーティストたちが集結。アメリカからはカルロス・ニーニョやサム・プレコップ、マニー・マークら、そして日本からは山口美央子&松武秀樹、小久保隆、テンテンコら豪華多彩な面々が、SunEye=ハシム&アキコの考案した「KUMOKO」という架空のキャラクターにインスパイアされた楽曲を紡ぎあげた。日米のエレクトロニック/オルタナティヴ・ミュージックが交錯する今作のリリースを機に実施した2人のインタビューを、前後編の2回に分けてお届けする。前編となる今回は、雑誌「FADER」への参加など日本・東京で活動していた頃のエピソードや渡米した理由、今作の制作背景について。

90年代後半からゼロ年代の東京の音楽シーン、LAに渡り見えてきたこと

――日本にいた頃を振り返った時に印象に残っていることや、現在拠点としているLAに移住を決めたきっかけや理由について教えてください。

ハシム・バルーチャ(以下、ハシム):僕は日本で大学を出てから、HEADZ(編集部注:著述家・佐々木敦が1995年に設立した団体・音楽レーベル)に入って、「FADER」という雑誌(編集部注:1997年に創刊され2005年まで11号にわたり国内外のカッティングエッジな音楽、カルチャーを伝えた)でライターと翻訳家として関わりながらも、フリーランスのライターとしても活動し、アメリカやヨーロッパからのアーティストのツアーの招聘業務にも関わっていました。90年代から2000年代にかけてのHEADZ周辺や東京のアンダーグラウンド・シーンは、世界でも稀に見る雑多性があり、実験音楽からヒップホップ、ポスト・ロックからフリージャズ、アンビエントからノイズなど、世界中のマニアックな音楽を同一線上で吸収できる環境だったので、そこで音楽に対するジャンルレスなアプローチが形成されたと思います。そんなハイブリッドな音楽的アプローチがその後の自分のDJ活動や、トラックメイカーとしてのアウトプットにも反映されました。

また、その時期に、シカゴ、ベルリン、LAなどのアーティストをインタビューしたり、彼らのツアーに同行したりしたことで作りあげた人間関係は、LAに移住してからのライター、プロモーター、レーベル活動にもダイレクトにつながっています。東京に住んでいるときから、LAのインターネットラジオ局Dublabのメンバーや、Stones ThrowなどLAのレーベルとの交流が始まったので、LAに移住すれば、ライターとしていろいろなアーティストの取材がしやすくなったり、DJ活動や、その他の新しいビジネス展開の可能性が広がったりするのではないかと思い、LAに引っ越すことを決断しました。僕は10代までカリフォルニアに住んだ経験があったので、LAに住むことは決めやすかったです。

アキコ・バルーチャ(以下、アキコ):私たちは、LAに移住する前までは東京の下北沢に住んでました。私はその頃はフリーランスのフォトグラファーとしてすでに活動していましたが、クリエイターとして仕事の幅や人脈を広げる意味でも、これはチャンスだと思い、2007年に渡米することに決めたんです。

実際にLAに住んでいて感じることは、やはり表現の自由があるということ。日本だと、どこか枠からはみ出さないことを気にしながら表現する傾向があると思うんですけど、LA在住になってからは、もっと遠慮なく、思いっきり自分を自由に表現してもいいんだ、という意識に変わりました。もちろんアメリカ社会の裏には、人種差別があったり、銃社会の問題があったりと、納得がいかないことも多々ありますが、自由に自分を表現できるという点では、居心地の良さを感じています。

――お2人が主宰するレーベル「Plant Bass Records」の設立のきっかけや経緯について教えてください。

ハシム:2007年にLAに移住した頃は、ちょうどLOW END THEORYというクラブ・イベントやフライング・ロータスをはじめとするビート・ミュージックが大ブレイクする直前でした。このシーンの人たちと自然と仲良くなり、LOW END THEORYのジャパン・ツアーのオーガナイズに自分が関わるようになったわけですが、世界的にもビート・シーンが影響力を及ぼすようになりました。しかし、2018年にLOW END THEORYが終わってから、徐々にLAのシーンはビート・ミュージックから、ジャズ、アンビエント、ニューエイジ・ミュージックにシフトしていきました。現在はコロナの関係もあり、クラブなどの室内のイベントよりも、公園などでのアウトドアのイベントの人気が高まっています。

そんな流れもあったことと、僕らがもともとアウトドアや大自然が好きだったことが融合し、「自然」を意識した音作り、レーベル活動にシフトしたと思います。Plant Bass Recordsを立ち上げたのは、僕らの周りに素晴らしい実験音楽やインプロヴィゼーション・ミュージックをクリエイトしている仲間のアーティストがたくさんいて、それをリリースしたいというところから始まりました。カルロス・ニーニョは、LAのジャズ、インプロヴィゼーション・ミュージック、ニューエイジ、アンビエントにおけるキーパーソンで、彼とは長年仲がいいのですが、彼とファーマー・デイヴのユニットによる『Espacio Especial』を2017年にリリースしました。

カルロス・ニーニョ&ファーマー・デイヴ『Espacio Especial』

また、ジェシー・ピーターソンというミュージシャンがカルロス・ニーニョとやっているターン・オン・ザ・サンライトというユニットとは、ジャパン・ツアーにも同行したことがあって、彼らのアルバム『Warm Waves』もリリースしましたが、どちらも「自然」の要素が色濃い作品です。とにかく、自分たちが聴きたい仲間の音楽をスローペースでもいいので、リリースしていこうというコンセプトのレーベルです。

ターン・オン・ザ・サンライト『Warm Waves』

――お2人のユニットSunEyeでの活動どのように始まったのでしょうか。

アキコ:Plant Bassを立ち上げる前の、2015年ぐらいにSunEyeを結成したのですが、私たちが旅先で経験した自然からのインスピレーションが大きかったと思います。当時、モニュメントバレー、シャスタ山、セドナ、ハワイ、ジョシュアツリーなど数々の自然豊かな旅先をロードトリップなどで訪れて、そこで体感した壮大な大自然の風景の数々や、そこで聴こえてきた自然の音を音楽として表現したいと思い、SunEyeを結成しました。実際、旅先で録ったフィールドレコーディングを作品で取り入れました。私自身は、人間からインスピレーションを受けることよりも、自然からインスピレーションを受けることの方が圧倒的に多いです。LAはビーチ中心のイメージが強いと思いますが、こちらに住んでわかったのが、少し車を走らせるだけで、砂漠や森など、あまり知られていない大自然の風景を体感できるということです。

アメリカに住むようになって、特に身体の健康や、環境問題、動物愛護を意識するようになったのをきっかけに10年前からヴィーガン(完全菜食)になったのですが、アメリカでは菜食主義のことを”plant based”と呼びます。レーベル名は、それにインスパイアされていて、”Plant”が自然界から受けたインスピレーション、”Bass”は低音を意味しているので、Plant Bassがレーベル名として、私たちらしいと思ってつけました。

ハシム:LAでDJをするようになって、他のDJと差別化する意味でも、最初から自分は日本のレア・グルーヴやシティポップを、アメリカや他の国のレア・グルーヴとミックスしていました。それもあって、自分たちがDublabでやっているインターネットラジオ番組SunEye Radioで、YMOの坂本龍一さん、細野晴臣さん、高橋幸宏さんや、松武秀樹さん、山口美央子さん、大貫妙子さん、フォーク界の金延幸子さんなどをインタビューし、日本だけではなく、英語圏のリスナーに向けて、日本の音楽の素晴らしさを発信してきました。僕らのラジオ番組を通して出会ったアーティストとの関係性が、今回のコンピレーションにもつながっています。

■「KUMOKO」というキャラクター、コンピレーションアルバムはいかにして生まれたのか

――今回リリースされる『ELECTRONIC KUMOKO cloudchild』は、2016年にリリースされた『KUMOKO』の続編となります。改めて、両作の根幹に通底するコンセプトと、いま続編を作ろうと思った経緯について教えてください。

ハシム:2011年にマウイ旅行に行った時に、飛行機の窓から美しい雲海を眺めていて、確か僕がふと「KUMOKOというキャラクターを作ったらおもしろいかもね」と言いました。席の前に入っているエチケット袋に、KUMOKOというキャラクターのアイデアをいくつか書き留めて、それをアキコがずっと保管してくれていたんですけど、その時のことはあまり覚えてないんですよね(笑)。

アキコ:そのエチケット袋を持って帰ってきて、2人で相談し、KUMOKOのイメージを膨らませ、私が色鉛筆などでキャラクターを試行錯誤しながら描き始めました。そこで、KUMOKO cloudchildという雲のスピリットが誕生したんですよね。そこからさらにストーリーを2人で広げていき、KUMOKOは空の「大いなる目」から誕生し、雲を使ってアートをクリエイトしたり、空を色鮮やかに染めるという、空の芸術家という世界観が出来上がりました。このストーリーは終わりではなく、まだこれからもいろいろな形で発展させていきたいなと思っています。

ハシム:初めは絵本からスタートさせようという話もしていたのですが、もともとミュージシャンの知り合いや友達が多いので、KUMOKOというキャラクターをテーマに、仲間のミュージシャンに自由に解釈してもらって、音楽として表現してもらったらおもしろいんじゃないか、という話になりました。

アキコ:ちょうどKUMOKO cloudchildの企画を立ち上げた時に、LAで開催されたハローキティの40周年のイベントに行く機会がありました。そこで、ハローキティのデザイナーである山口裕子さんとお話しすることができ、図々しくも「KUMOKOというキャラクターを作っているんです」という話をさせていただいたら、「頑張ってね」と言ってくださって、その言葉がお守りになり、さらにやる気に拍車がかかりました。

ハシム:そこで、今まで関わりのあるミュージシャンの中から、KUMOKOというコンセプトに賛同してくれそうなアーティストに声をかけたら、意外とおもしろがってくれる人が多くて、LA、日本、ベルリン、ニューヨークから25人のアーティストが第一弾の「KUMOKO」コンピレーションに参加してくれました。日本からはACOさん、ボアダムスのYOSHIMIOさん、Chocolat & Akito、ナチュラル・カラミティなどが参加し、ドイツからは、グリッチ系のパイオニアであるOval、LAのエレクトロニクス・シーンのベテランであるDntelやデイデラス、カルロス・ニーニョ、ストリングス奏者のミゲル・アットウッド・ファーガソンなどが参加し、27曲入りのコンピレーションを2016年にリリースしました。

V.A.『KUMOKO VOL.1』

アキコ:初めての試みでしたし、25人のアーティストをまとめる作業は決して楽ではなかったので、そこから5年間くらい次のKUMOKO cloudchildをリリースするまでに十分な充電期間が必要でした(笑)。その間は、Dublabで放送している私たちのSunEye Radioという番組の活動や、LAのZebulonというクラブなどでDJイベントを開催したりしていました。それ以外にも、私はアートのグループ展などに参加したり、他の仕事をしたりしているうちに、あっという間に5年ほど経ってたんですよね。5年間休息している間に、実際にKUMOKOを続けていくべきか考えていたんですけど、せっかく生み出したので、またKUMOKOというコンセプトをのんびりペースでもいいから、長く続けていこうと2020年に腹をくくった瞬間がありました。

ハシム:同時期に、LAではモジュラー・シンセやアンビエントなどの小さな野外イベントが川岸や公園などで開催されるようになり、EDMやメインストリームのクラブ・ミュージックではない、より実験的でカテゴライズ不能で、DIY感が強いエレクロトロニック・ミュージックのムーヴメントが盛り上がり始めました。その後にコロナ禍の時代が訪れて、世界的にアンビエントや日本の環境音楽など、癒やし効果のある音楽への関心が高まって、僕らもそういう音楽にどんどんハマっていきました。

アキコ:そのようなイベントに顔を出していくうちに、自ずと第二弾のKUMOKO cloudchildはエレクトロニック・ミュージックにしよう、という方向性が見えてきました。その頃、私たちのSunEye Radioで、80年代に『月姫』をリリースし、世界的に再評価されている山口美央子さんや、YMOとの活動やシンセサイザー・プログラマーの第一人者として知られる松武秀樹さんを2020年にインタビューする機会があり、その時にぜひ次のKUMOKOのコンピレーションに参加してもらいたいね、と2人で話し合っていました。2年前くらいからテーマの企画を練り、21人のアーティストを絞り込んだわけですが、曲が集まるまでにかなり時間がかかりました。

日米から21名の豪華多彩な面々が集結したコンセプト・アルバム

――今作には日本とアメリカから総勢21名のアーティストが参加しています。どのような基準やプロセスで人選を決めていったのでしょうか?

アキコ:テーマが「エレクトロニック」だったので、KUMOKO cloudchildというコンセプトを理解してくれて、KUMOKOの世界観をさらに広げて、おもしろくしてくれそうなアーティストに声をかけました。それぞれのアーティストには、「KUMOKOというキャラクターと世界観を自由に想像してもらって、音として表現してください」というお題を投げかけました。

ハシム:声をかけたアーティストは、僕らが個人的に関係性のあるアーティスト、または僕らが純粋にファンのアーティストばかりです。ここ数年の間に、僕らがライヴを見たり、取材をして関係性が始まったアーティストもいれば、昔からの友達もいたり、YOKUBARIは自分の弟だったりするので、幅広い層のアーティストが参加しています。最初はモジュラー・シンセやアンビエントのアーティストを中心に考えていたんですが、「エレクトロニック・ミュージックをもっと幅広く表現しよう」という方向性に自然とシフトして、さまざまなジャンルのアーティストに声をかけました。

アキコ:今回参加したアーティストは意外性のあるコンビネーションかもしれないですが、「どういう風にKUMOKOに色付けをしてくれるのかな?」と思わせてくれるアーティストに声をかけました。アーティストたちから曲が届いた時は、逆にこちらもさらに想像力をかき立ててくれるような意外性のあるサウンドが戻ってきたので、毎回刺激的でした。普段だったら決して交わることのないようなアーティストが集結したことが、このコンピレーションのユニークなところだと思います。

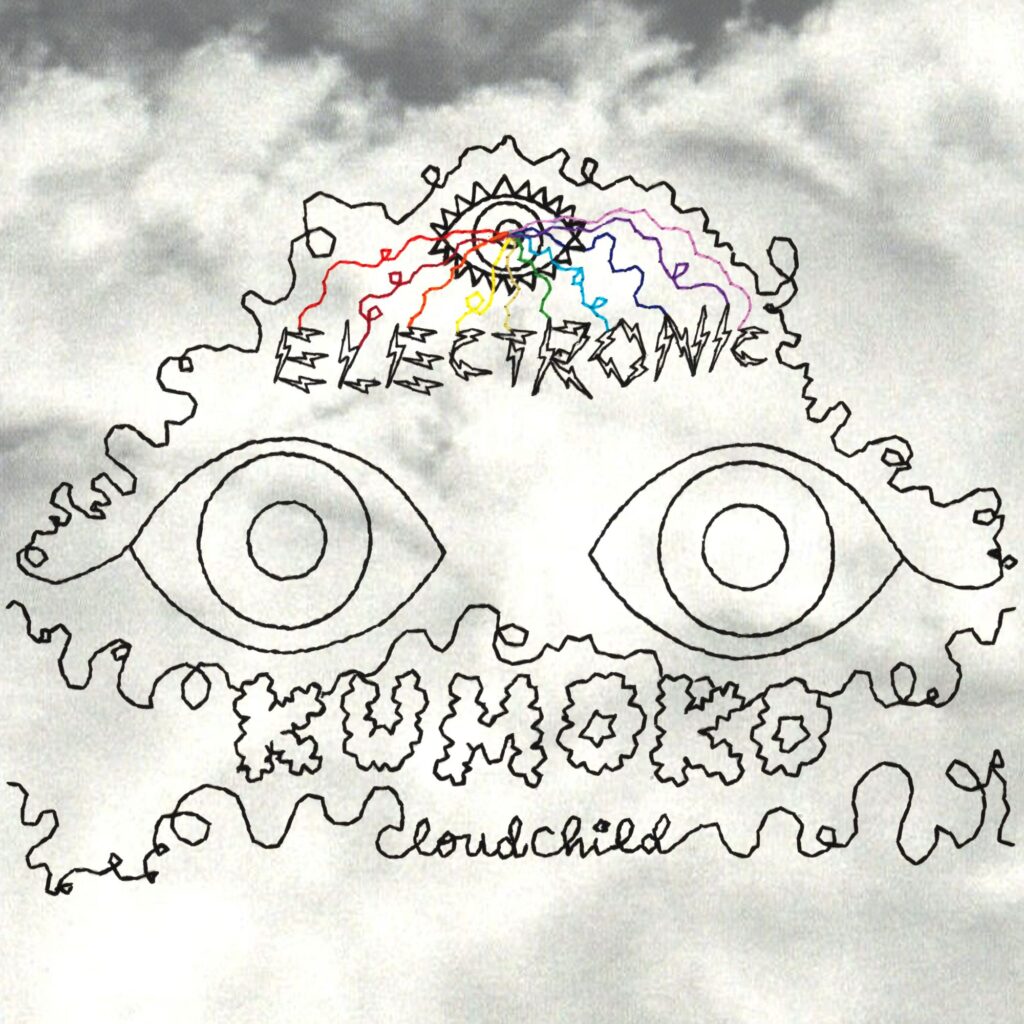

今回のジャケのアートワークも私が描いたのですが、参加アーティストに、曲を作ってもらう前にこのアートワークを見せて、想像力を膨らませてもらいました。アートワークは、第一弾のKUMOKOのイメージを大切にしつつも、音の波動とか波形を視覚的に表現するように心掛けました。音楽と人が国境を越えてつながるというメッセージも入っていて、平和への願いを込めてミサンガ用の糸で描きました。サードアイから出ているレインボーカラーの音波は、モジュラー・シンセのケーブルをイメージしています。

(後編に続く)

ハシム・バルーチャ、アキコ・バルーチャ

2006年に東京からLAに移住。ハシムはライター/翻訳家、アキコはフォトグラファー/ビジュアル・アーティストとして活動しながら、レーベル「Plant Bass Records」主催、イベント運営、DJ、音楽制作など多岐に渡る活動を2人で行っている。インターネットラジオ局dublab.では番組「SunEye Radio」を担当し、YMO、矢野顕子、大貫妙子など、多数の豪華ゲストのインタビューを公開中。

ハシム・バルーチャ Twitter:@hashim_b

KUMOKO Twitter:@kumokosays

SunEye Twitter:@suneyemusic

Plant Bass Records Twitter:@Plant_Bass