独自の表現方法で、国内外で高い評価を得るダンサー、田中泯。人々が彼のダンスに引きつけられるのはなぜなのか。映画監督の犬童一心も田中のダンスに魅せられた1人。犬童は長年にわたって田中のダンスに足を運び、俳優として自身の作品である映画『メゾン・ド・ヒミコ』(2005年)やドラマ『グーグーだって猫である』(WOWOW、2014年)にもキャスティングしてきた。そして、田中の踊りを見て感じたことを映画で表現しようと試みたのが、ドキュメンタリー映画『名付けようのない踊り』だ。2年以上にわたり日本、ポルトガル、フランスを巡って撮影した本作は、田中の踊りや暮らしぶりを紹介しつつ、アニメーション作家の山村浩二やBuffalo Daughterの大野由美子などさまざまなアーティストが参加。まるで映画自体が1つのパフォーマンスのように感じさせられる不思議な作品だ。どんな思いで映画を制作したのか。田中泯とはどういう人物なのか。犬童監督に話を聞いた。

『名付けようのない踊り』 1月28日(金)より全国公開中

配給:ハピネットファントム・スタジオ

(c)2021「名付けようのない踊り」製作委員会

観客が踊りと1対1で向き合えるような作品を目指す

――犬童監督が田中泯さんのポルトガル公演に同行して、撮影したことが本作を制作するきっかけになったそうですね。

犬童一心(以下、犬童):ポルトガルで撮影した泯さんのダンスをつなげて18分の短編を作ったんです。それは8つの踊りの順番をバラバラにしてつないだもので、映像としておもしろく見せようとした編集でした。泯さんの独特なダンスを説明するような作品ではなかったんです。でも、観はじめたらすごく楽しんで観れた。僕はこれまで何度も泯さんのダンスを観に行っているんですけど、その時の没入感があったんです。それで、「時間を延ばしていくと、今まで観たことがないダンス映画ができるんじゃないか」って思いました。

――映画では、泯さんや関係者にインタビューをせず、泯さんの踊りとモノローグで構成されています。映画全体が泯さんのパフォーマンスのようにも感じました。

犬童:ドキュメンタリー映画のインタビューというのは基本的に説明じゃないですか。観ているほうはひたすら言葉を聞いている状態で、その言葉にグッとくることもあるけど、ほとんどが知識として消費されている気がするんですよ。2日たったら忘れられていて、知識としては伝わるけれど映像体験としては残らないものも多い。映画として作るなら、そういうやり方はしたくなかった。今回は「ダンス映画」として作ろうと思いました。だから、映画のために泯さんに踊ってもらうのではなく、泯さんが踊るところに行って撮る。そして、あとでどんなふうに構成するのかを考えようと思ったんです。

――場所によって変化する泯さんのダンスは「場踊り」と呼ばれています。それだけに、いろんな場所で撮影することが大切だったわけですね。その素材をどう構成するのか、という点で試行錯誤はありましたか?

犬童:僕はよく能を観に行くんですけど、能も一種のダンスだと思っていて。能もクラシックバレエもモダンダンスも、それぞれに時間の流れがある。泯さんの踊りにも固有の時間があって、それを映画で再現できればと思っていました。僕は泯さんの踊りを見たあと、浄化されたような気持ちになるんです。だから、この映画を観た観客にもそんなふうに感じてもらいたかった。映画館で作品が始まると、観客は言語化できない、何か漠然としたものを感じながら映画を観続けて、映画を観終わって外に出た時には、すごく気持ちのバランスが取れた状態になっている。そんな体験ができる映画にするにはどうすればいいのか? と考えました。そこで映画の長さが90分だとまずいなって思ったんです。というのも、90分の映画体験って、僕の感覚ではアクション映画みたいな感じなんです。90分だと、僕が生で泯さんの踊りを見た時に感じるある種の退屈さや、集中しきれなくて1回、気持ちが逸れちゃう感じを映画に入れ込むのが難しいと思って、それで2時間を目指しました。編集には半年くらいかけましたね。途中で試写をやって、映画を作っている友達、この映画とは関係ないプロデューサーとかを呼んで観てもらって感想を聞いたりして、ちょうどいい長さを探っていったんです。

――時間感覚が構成の指針になる、というのもおもしろいですね。

犬童:泯さんの踊りって、観客が超絶技巧のダンスに釘付けになって劇場が一体になる、というものではない。そういうところはゼロなんですよ。観客がそれぞれで感じるしかない。だから、映画も僕の感覚を再現するしか方法がないんですよ。ただ、この映画を撮影していて気付いたのは、日本もフランスもポルトガルも、泯さんの踊りを観始めた時の観客の顔がすごく似ているんですよ。みんな見入っちゃってる。笑顔で観ている人もいないし、退屈そうな人もいない。みんな同じような表情で観ているんです。あれはそれぞれが(泯さんと)1対1になっている顔だなって思いました。

――フランスで泯さんが観客と質疑応答している時に、自分と観客1人ひとりの間でダンスが生まれる、とおっしゃっていましたね。

犬童:その観客の間で横のつながりや一体感はないんです。観客それぞれが泯さんと1対1の関係になっているのがおもしろいんですよ。横のつながりを求めてライヴに行くというのは間違っていないし、素晴らしいことなんですけど、そういうことに対する疲れもある。この映画では、観客が個々に映画と向き合ってもらえたら、と思っています。

アニメと踊りの融合 「山村浩二なら田中泯に拮抗できると思った」

――泯さんが「私の子ども」と呼んでいる過去の記憶を、アニメーション作家の山村浩二さんのアニメで描くことにしたのは、どうしてですか?

犬童:田中泯の踊りはこうだ! と説明する気はないけれど、映画を構成する時にキーワードを絞って脚本を書こうと思ったんです。そこでピックアップしたのが「土方巽(日本の舞踏家で、田中にも影響を与えた)」であり、「死体」であり、「私の子ども」でした。泯さんは、いつも「私の子ども」を自分の中に持って踊っている。それをとても大切にしていて、顔向けできないことをしないって書いていたりもするんです。だから、常に「私の子ども」を持っている泯さんの状態を、映画に山村浩二のアニメを入れることで構造的に表現できるんじゃないかと思ったんです。

――なるほど。おもしろい趣向ですね。

犬童:それに山村浩二なら田中泯に拮抗できると思ったんです。山村くんとは大学の頃からの付き合いで、これまで一緒に仕事もしてきました。最初に仕事をしたのは1990年くらいなんですけど、その頃、彼は大学を卒業して烏山のアパートに住んでいたんです。僕は「アニメーションを一緒に作らないか」って誘ったんですけど、彼のアパートに行くと僕が頼んだ分が上がっていて、それと並行して自分の作品も毎日描いていたんですよ。その絵の束がどんどん分厚くなっていって、それがある時、完成して作品になる。毎日、彼は自分の作品を書き続けていました。世界的なアニメーション作家になった今も、毎日描き続けています。一方、泯さんは日々農業をやって、農業で作った体で踊っている。2人とも日々の重ね方に通じるものがあると思ったんです。2人ともそうやって暮らしながら、どんなものかわからない到達点を目指している。きっとたどり着けないまま死ぬんだろうけど、ひたすら向かっている。だから、泯さんのダンスに拮抗できるのは、山村くんのアニメしかないと思ったんです。「こんな感じになります」って、山村くんが描いてきた原画を泯さんに見せたら見入ってましたね。

――泯さんのダンスを観る観客みたいに?

犬童:そうそう(笑)。僕が映画でアニメーションを使いますって言った段階では、泯さんはどういうものになるのかイメージできていなかったと思うんですよ。ですが泯さんが原画を見ている時は、田中泯が山村浩二に、山村浩二が田中泯に見入っているような気がしました。

――なかでも、実写とアニメを融合させたシネカリグラフィーのパートを見ていると、山村さんと泯さんが一緒にダンスを踊っているようにも思えました。

犬童:土方巽の「言葉だけで振り付けをする」というやり方で、泯さんが「頭上の森林」というダンスを作り上げていくシーンを、アニメーションとダンスでやるとおもしろいんじゃないかと思ったんです。それで山村くんに相談したら、彼が「あそこはシネカリでやるのが良いと思う」とアイデアを出してきた。大変なことを言い出したなって思いましたね。というのも、シネカリってフィルムに鉄筆で直接、絵を描き込んでいくんです。つまり、描き始めたら後戻りができないんです。その「後戻りができない」というところが、山村くんにとって重要だったんだと思います。

――というと?

犬童:泯さんの踊りも不可逆的なものだからです。泯さんは(自分の踊りを)「脱線する」って言うんです。元の路線に戻れずに永遠に脱線するんだって。後に戻れないことが大事なんです。そんな踊りとアニメーションをコラボレートする時に、「戻れないアニメーションとは何か?」と山村くんは考えて、シネカリというやり方を選んだんじゃないかと思います。あの数分のシネカリを描くために彼は1ヵ月強費やしているんです。他の仕事もやりながらの作業は大変だったと思います。

大野由美子と共に歌った「皆殺しの青空」

――映画では、ドラマーの中村達也さんとの共演をはじめさまざまなコラボレーションの様子も紹介されています。泯さんが「場」や「人」と交流しながら、それを踊りに昇華していることが伝わってきましたが、劇中で流れるBuffalo Daughterの大野由美子さんとのデュエット曲「皆殺しの青空」も異色の共演でした。

犬童:今回、映画の音響をレコーディング・エンジニアのZAKさんにやってもらったんです。映画の発想とは違ったやり方にしたいと思ったので。そして、音楽は上野耕路さん。上野さんは僕の映画の音楽をよくやってくれているんですけど、上野さんも泯さんに拮抗できる人だと思ってお願いしたんです。そのZAKさんと上野さんが、「泯さんの声が良いから歌を作ったほうがいい」って別々に言い出したんです。最初は無視していたんですけど、ずっと言い続けるものだから、じゃあ、やったほうがいいのかな、と。音響をZAKさんと大野由美子さんがZAKYUMIKO名義で2人でやることになったので、じゃあ、泯さんと大野さんと歌うと良いんじゃないか、と思ったんです。実際やってみたら、すごく相性が良かった。改めて、大野さんの声って良いな、と思いましたね。

――泯さんは歌うことに抵抗はなかったのでしょうか?

犬童:もちろん、ありましたよ(笑)。そこはいろいろ話をして「やってもいいかな」って言い出した時に録音したんですけど、一生懸命歌ってくれました。歌詞は僕が書くことにして、土方さんと泯さんの関係を歌詞にしたんです。泯さんの横には、いつも土方さんがいるような気がするんですよね。2人のカウボーイが荒野を旅しているイメージが僕の中にはあって、片方は実はもう死んでいる。だから、もう片方が話しかけても「俺はもう死んでるんだ」っていうことを言い続けている。その死んだほう、土方さんのパートを大野さんが歌っているんです。

――あの歌にはそういう物語が隠されていたんですね。

俳優、そして人間としての魅力とは?

――監督は俳優としての泯さんも間近で見てきたわけですが、踊っている時と演じている時の違いはあるのでしょうか。

犬童:これまで映画に出てもらう時は、セリフの少ない役にしてきました。そのほうが、僕が思う泯さんの良さを引き出せるので。泯さんがその場にいるだけで、そこが特別な場所になるんです。泯さんは場を作り上げることができるんですよ。それは踊りの時も同じで、ポルトガルでも泯さんが路地に座った途端、そこが特別な路地になるんです。

――場の空気を変える力がある?

犬童:なんなんでしょうね。それってどういうことなんだろう? と思ってこの映画を作ったわけなんですけど、やっぱり言語化するのは難しい。これまでいろんな役者さんと仕事をしてきましたが、泯さんみたいなことがやれる人ってそうはいない。泯さんは演じているのではなく、ダンスの文脈でその場にいるからなんだと思いますが、どうしてダンスだとそれができるのかを説明するのは難しい。『グーグーだって猫である』というドラマの最終回に泯さんに出てもらったんですけど、セリフはなくてベンチに座ってもらうだけだったんです。井の頭公園にあるベンチなんですけど、元々すごく完成度の高い場所にあるんですよ。泯さんが座った時点でさらに特別なベンチになるんですけど、その横に宮沢りえさんが座ると、また全然印象が変わる。それってどういうことなんですかね?って僕が聞きたいぐらいです。

――不思議ですね。では、監督から見た、1人の人間としての泯さんの魅力はどんなところでしょう。

犬童:それも言葉にするのは難しいけど、1つは、泯さんは自分にとって大事なものが何かを知っていて、それが揺るがないということじゃないでしょうか。その大事なものに対する考え方には揺らぎはあるけど、それが一番大事だということは確信を持っている。それがすべてだから、有名になりたいとか、お金をもうけたいとか、そういう欲求がゼロなんです。

――今の社会の流れとは真逆にいる人なんですね。

犬童:ただ、反対の場所にいたい、と思っているわけではないんですよ。それが本人の普通の状態っていうだけで。何かに対してアンチな気持ちはないんです、アンチで行動していると、そこにセクトやサロンが生まれる。そうすると、その集団に入らなければいけなくなるじゃないですか。でも、泯さんはそういう思想的なものとは無縁なので、誰もが泯さんのそばに行きやすいんです。

――分断を生まない人でもある?

犬童:そうなんですよ。そういえば、(ドナルド・)トランプと(ヒラリー・)クリントンが選挙を戦っている時、昔アメリカの南部でCMを撮ったことを思い出したんです。だだっ広いバーガーショップに入ると、太ったおじさん達が退屈そうにビールを飲んでハンバーガーを食べている。その様子を思い出して、クリントンのほうが分断を生んでいるんじゃないかって思ったんです。クリントンは知的で洗練されていて、「自分はデキる人間だ」っていう雰囲気を出している。そんなふうにかっこいい自分を出せば出すほど、経済的にうまくいっていない人達との間に溝を作る気がして。自分のかっこよさを見せびらかすのが、そんなに良いことなのかな?って思ったんです。

――確かにそうですね。常にありのままでいる。それが魅力なのかもしれません。

犬童:この映画の取材を受けている時も、泯さんが話しているのはダンスのことだけ。そこに自分を良く見せたいという気持ちは全然ないんです。だから取材の時に自分がおかしいと思ったらそう言うし、怒ったりもする。そういう正直さも人を引きつけるところだと思いますね。人間的にダメなところもあって、そこは泯さんも自分でわかっているんです。でも、そういうところがないと教祖様みたいになってしまう。やっぱり、泯さんにとってはダンスがすべてなんです。

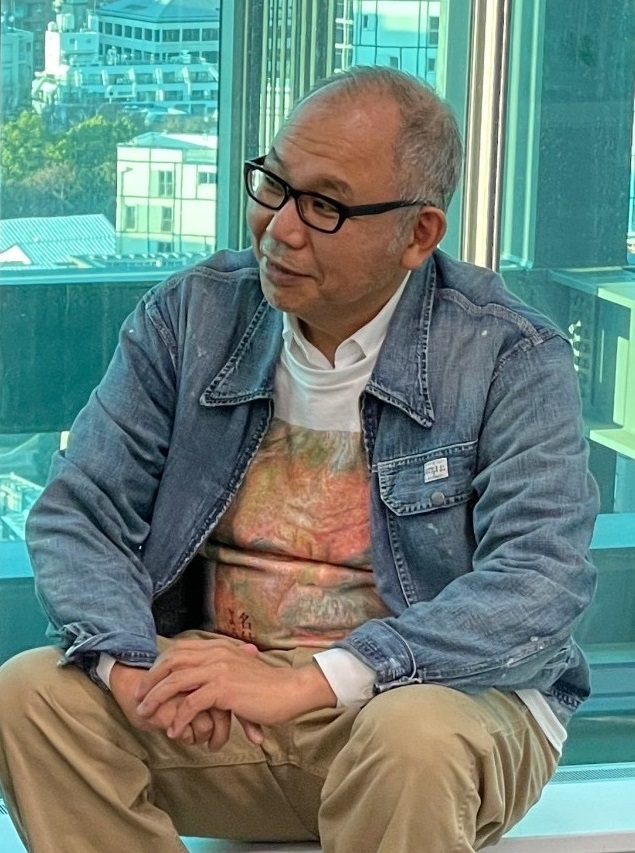

犬童一心

1960年生まれ。高校時代より自主映画の監督・製作を始める。大学卒業後は、CM演出家として数々の広告賞を受賞。1997年『二人が喋ってる。』で長編映画監督デビュー。『眉山 -びざん』(2007)、『ゼロの焦点』(2009)、『のぼうの城』(2012)で、日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞する。そのほかの主な監督作は、『ジョゼと虎と魚たち』(2003)、『メゾン・ド・ヒミコ』(2005)、『グーグだって猫である』(2008)、『猫は抱くもの』(2018)、『引っ越し大名!』(2019)、『最高の人生の見つけ方』(2019) など。