75歳になったら生死が選択できる。そんな驚くべき制度が導入された日本を舞台に、一人暮らしの老人、ミチ(倍賞千恵子)をめぐる人々のドラマを描いた映画『PLAN 75』が、公開前から大きな話題を呼んでいる。監督・脚本を手掛けたのは、本作が初めての長編映画となる新鋭、早川千絵。センセーショナルな設定を打ち出しながら、そこで繰り広げられる繊細な人間ドラマが高く評価されて、早川は「第75回カンヌ国際映画祭」でカメラドール(新人監督賞)のスペンシャル・メンション(特別表彰)を受けた。架空の世界を描きながら、そこに今の日本社会を浮かび上がらせた本作は、観客1人ひとりにさまざまな問題を問いかけてくる。「大きな衝動がないと映画が作れない」という早川を突き動かしたものはなんだったのか。

※文中に物語の内容に触れる箇所がありますのでご注意ください。

“プラン75”という制度の実態とは?

――映画を拝見してプラン75という制度はとても日本的だと思いました。高圧的に命令するのではなく、親切に老人に死ぬことを勧める。支度金10万円を給付、というお金をちらつかせるところも含めて、本当に日本で生まれそうな制度ですね。

早川千絵(以下、早川):フレンドリーで便利な制度のように見せかけているんですけど、優しい顔をした暴力というか。冒頭である事件を描いていますが、その犯人の「社会の役に立たない人間は生きている価値がない」という思想とプラン75は本質的に同じなんですよね。

――死を選んだ老人達の遺品をスタッフが事務的に片付けている様子は、アウシュヴィッツのユダヤ人収容所を思わせて不気味でした。

早川:アウシュヴィッツのことは頭にありました。そこでは人の尊厳が全く無くなってしまい、遺族にとって大事な遺品がただのモノとして扱われて廃棄されたり、リサイクルされたりする。その非情さがプラン75の正体なんです。

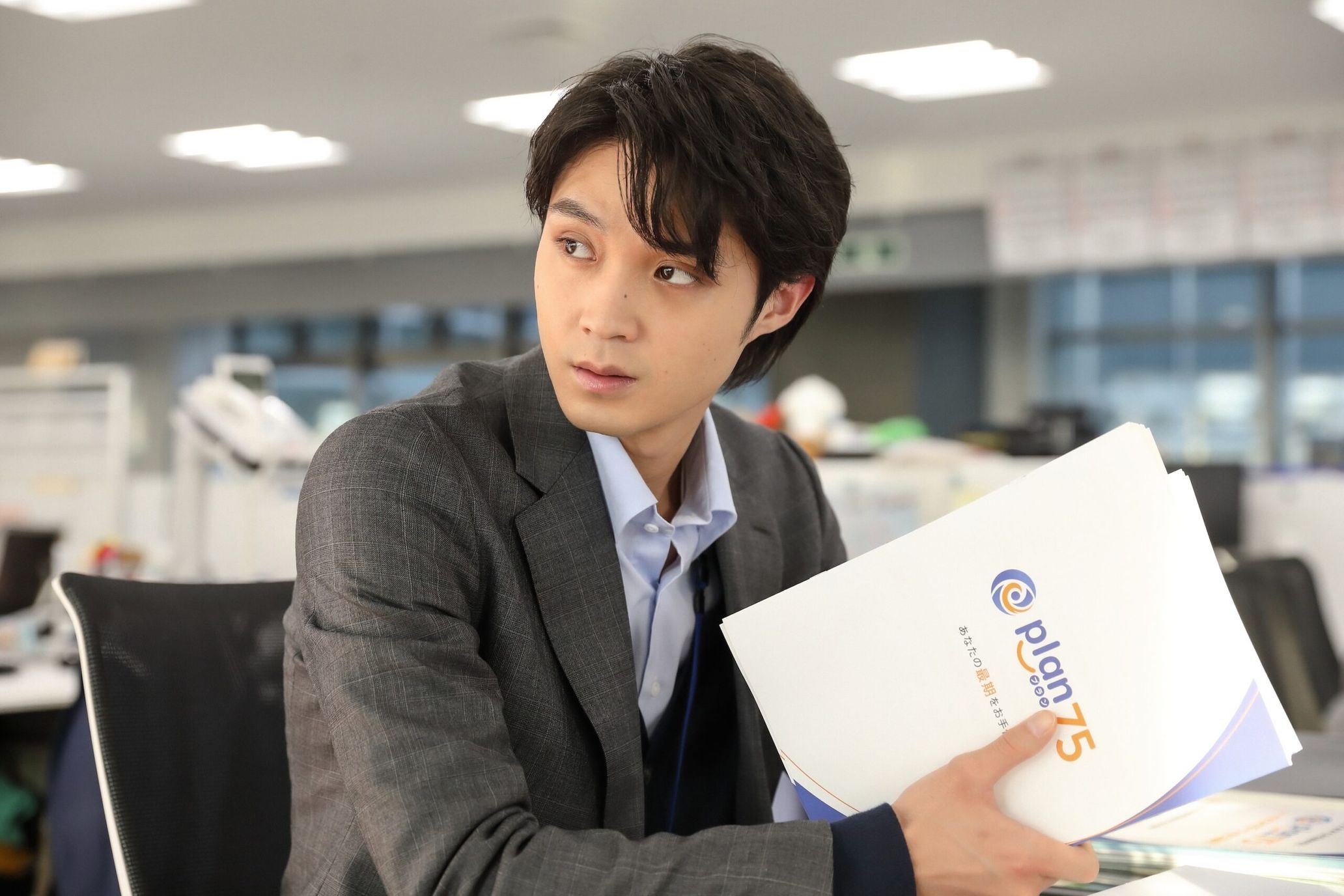

――ヒロム(磯村勇斗)や瑶子(河合優実)のように、プラン75に従事する若いスタッフがマニュアルに従って老人達に死を勧める様子も日本的だと思いました。マニュアルに従うことで仕事に疑問を感じないというか。

早川:カンヌで上映した後にフランスのメディアから取材を受けたんです。その時に、もしフランスでこういう制度ができたら、きっとすごい反対運動が起きるけど、この映画で描かれている日本人はすんなり受け入れてしまっている。そこが不気味だし日本人らしいと感じた、と言われたんです。それがまさに描きたかったところで。「決まってしまったことは仕方がないから従おう」って自分で考えることをやめてしまうという傾向が、日本人には強いんじゃないかと思っていて。そこに危機感があるんです。

――仕事中のヒロムがトマトジュースを投げつけられたりして、プラン75に反対する人達がいるみたいですが、彼等の顔は映されていません。そういう演出にしたのはどうしてですか?

早川:単発的に反対する動きはあるけれど、それが大きなムーヴメントにはならないことを描きたかったんです。トマトジュースを投げつけられるシーンは、制度に加担しているヒロムを罰しようとしている存在かもしれないし、ヒロムの心の中で罪悪感がだんだん芽生えてきた中で彼が抱いた幻想かもしれない。トマトジュースを返り血のように浴びるというのは、冒頭で描いた事件の犯人が返り血を浴びていたことを連想させるメタファーでもあるんです。

2. 河合優実演じる成宮瑶子

――ヒロムはプラン75に申請した伯父の幸夫と、瑶子はミチと関わることで少しずつ変化していきます。彼等の変化もこの物語の重要なところですね。

早川:そうですね。それまで彼等は、1つの仕事が終わったら「はい次」って事務的にやってきた。無自覚にシステムに加担してきたけれど、初めてその先のことを想像する。「この人達、ほんとに死んじゃうんだ。死なせたくないな」って思う。感情が揺れることで、このシステムがとても非人間的なものであるということを、理屈じゃなく心で感じるんです。そうやって2人が気付くことが、この映画の1つの希望になるかなと思いました。

――彼等以外の若者達は老人と交わろうとせず無関心ですね。不動産屋でもハローワークでもミチは助けてもらえない。

早川:ミチがいろんなところに助けを求めているなかで、彼女に関わる人は決められた仕事はするけれど、一歩踏み込んで彼女を助けようとはしない。そうすることでミチを助けられるかもしれないけど、彼等は他者との関わりが薄いので助けない。苦しんでいる状況の人に対して想像力が働かない人達の姿も描きたかったんです。そして、そんな人達と対照的な存在として、フィリピン人の介護士、マリアと彼女のコミュニティーを登場させました。フィリピンでは子どもが両親の面倒を見るのは当たり前で、介護施設に預けることはほとんどないそうです。日本では人に助けを求めることに抵抗を感じますが、フィリピンではコミュニティーの絆が強くて、困っている人を助けるのは当然のことなんですよね。

「生きづらいのは高齢者だけじゃなくて、若い人も一緒」

――映画を観ていてミチを助けたくなるのは、彼女に気品というかりりしさがあるからだと思います。それは今の社会から失われつつあるものでもあると思うのですが、ミチのキャラクターについてはどのように考えられていたのでしょうか。

早川:惨めな人に見せたくありませんでした。凛とした強さを持った人であってほしかったんです。必要以上に落ち込んだり、嘆いたりせず、1人の人間として魅力的であることで、観る人が彼女に心引かれて「この人に生きてほしい」って自然に思ってほしかったんです。

――そんなミチを倍賞千恵子さんが見事に演じていましたが、倍賞さんのキャスティングは最初から考えられていたのでしょうか。

早川:脚本を書き終えて、どなたにお願いできるかな? と思った時に、倍賞さんがすぐに浮かんだんです。倍賞さんだったら凛とした美しさや芯の強さみたいなものを体現していただけるんじゃないかなと思いました。

――ミチを演じるにあたって何かおっしゃっていましたか?

早川:倍賞さんには、どうしてこういう作品を作りたいのかをご説明して、ミチの生い立ちを細かくお話しさせていただきました。倍賞さんは「仕事をしている女性っていいわね」っておっしゃっていましたね。日本映画で高齢の女性というと、家にいる優しいおばあちゃんの役ばかりだからって(笑)。倍賞さんが今まで出演されていた映画は、仕事をしている女性がすごく多かったんです。牧場で働いていたり、船を運転したり、居酒屋を切り盛りしていたり。その働く姿が美しかったのも倍賞さんにお願いしたかった理由の1つなんですけど、倍賞さん自身、働きながら演じるのがすごく好きだとおっしゃっていましたね。

――現場での倍賞さんはいかがでしたか?

早川:もう何も言うことがないというか、毎回ため息が出てしまうぐらいうまくて。「どうやったら成立するかな?」 って悩むような、微妙な感情を表さなくちゃいけない難しいシーンも、しっくりくるように演じてくださいました。実はいくつかカットしようとしたシーンがあったんです。ちょっとあざとくなるというか、お芝居くさくなりそうだなと。でも、撮影当日に「ここ、カットすることにします」って言ったら、倍賞さんが「なんでカットするの? やったほうがいいわよ」っておっしゃって。それで、やってみると、ものすごく素晴らしいお芝居で「カットしなくてよかった!」って思いました。

――差し支えなければ、どのシーンか教えていただけますか?

早川:幸夫と見つめあうシーンです。わざとらしくなりそうだな、と思ったんですけど。でもそんなことなかったですね。「なんて素晴らしいシーンになったんだ」と思いました。

――クライマックスの重要なシーンですね。確かに見事な演技でした。次第に心が揺れ動いていくヒロムを演じた磯村さんの演技も印象的でした。

早川:あまりセリフがなくて、ただ見ているとか表情だけで演技するシーンが多かったので難しいだろうなって思っていたんですけど、すんなり演じてくれました。とってもカンがいい方で、微妙な調整をお願いすると、「はい」ってすぐできちゃうんですよ。(瑶子役の)河合優実さんも素晴らしかったです。

――ヒロムや瑶子を見ていると、彼等もミチと同じように、心のどこかで社会に対して不安や孤独を感じていたのかな? という気もします。

早川:そうです。生きづらいのは高齢者だけじゃなくて、若い人も一緒だっていうのもこの映画で言いたくて。今、日本全体がすごく不寛容な方向に行っているので、高齢者だけじゃなく若い人も生きづらくなっている。「助けて」って言いづらいというか、失敗したら助けを求められないから、自分でなんとかしなくちゃいけないっていう強いプレッシャーの中で生きているんです。そのつらさが若い2人からにじみ出るようにしたいと思いました。

作品の方向を決定づけるルックとカメラワーク

――映像の色調が独特で、その陰影の深さが登場人物が抱えている苦悩を表現しているようにも感じました。映画のルック(映像の色調やトーン)に関しては、どんなところに重点を置かれましたか?

早川:あまり明る過ぎないようにして、陰影が一番美しく見える色でいきたいと思っていました。色調整はカメラマンの浦田(秀穂)さんがしてくださったんですけども、自然に調整すると日本のテレビドラマみたいな色になっちゃうんですよね。そっちに寄せないで、なるべく映画っぽいルックにするために、ちょっと緑かがった色にしました。明るさも一般的な日本映画と比べると暗いんですけど、私はその暗さが好きなんです。照明の方が「他の映画だとプロデューサーに『もっと明るくして。暗過ぎて見えないから』って言われるけど、この現場でそういうことを言う人がいなくて嬉しいよ」って言っていました(笑)。

――映画館のスクリーンじゃないと味わえない色合いですよね。

早川:そうなんですよ。浦田さんはシンガポール在住で、いろんな国で撮られていて。浦田さんが撮影をされた『幻土』(2018年)というシンガポールの映画を観たら、日本映画のルックじゃないんですよ。それが素晴らしくてお願いしたんです。お会いしたらすごく話もあうし、この方とだったら良い映画になるなと思ったんです。

――カメラワークに関しては、どんなところにポイントを置かれましたか?

早川:あんまりカットを割ったりとかしないっていうのは自然に決まっていました。絵コンテは描かず、現場でお芝居を作って、それを浦田さんがずっと見ているんです。そして、「じゃあ、こう撮ります」ってカメラの動きを提案されるのですが、ほぼ「それでお願いします」っていう感じでした。こういう映画が好きとか、こういう映画にしたいとかっていうのが浦田さんとすごくあっていたので、撮影はスムーズに進みましたね。

――台所で1人で座っているミチとか、会話や動きがないシーンの人物の佇まいからも情感が伝わってきました。

早川:そういうシーンは物語が停滞しているように感じる、という意見もあったんですけど、大切にしていました。出来事ばかり追いかけていると息切れてしまう気がして。人が座っている佇まいとか、そういうものがすごく印象に残るし、シーンとして大事なんじゃないかと思ったんです。

「自由に余白を楽しみながら観ていただきたいです」

――そもそも、監督がこうした社会問題を映画で取り上げたいと思ったのはどうしてなのでしょう。何かきっかけがあったのでしょうか。

早川:私は大きな衝動がないと映画は作れないんです。この物語を考えた時には、不寛容な社会になっていることに対する憤りとか危機感がすごくあったんです。いちばん衝撃的だったのは、2016年の相模原の事件でした。それは大きなきっかけになったと思いますね。

――今、この映画の設定の「自分で死を選べる」ということが世間で話題になっていますが、国が弱者を切り捨てる制度を導入する、ということに対する危機感があまり話に出てきません。実際に導入されても、そうなるんじゃないかという気もしますね。

早川:確かにそこは怖い点ですよね。近い将来、こういう制度が導入されることがあり得るんじゃないかなと思えてくる。「別に強制じゃないし、選択肢が増えるんだからいいじゃん」と思う人がたくさんいると思うんですよね。そう思っている人達の10人のうち2、3人が、この映画を観て「そうじゃないぞ」って気付いてもらえたらいいなって思います。

――国には死ぬ手助けではなく、生きる手助けをしてほしいですよね。監督は75歳の時、どうなっていてほしいですか?

早川:どうでしょうね……。「昔、『PLAN 75』っていう映画を作ったけど、ああいう制度があったほうがよかったかな」って思っていそうで怖い(笑)。私はフリーランスだし、将来どうなるかわからないから、そういう不安が頭をよぎるんです。そうじゃないといいなって思います。

――そうじゃないといいですよね。そうならないためにも、多くの人に映画を観て議論してもらいたいです。

早川:そうですね。いろんな受け止め方ができる映画だと思うので、どんな受け止め方も否定したくないとは思っていて。自由に余白を楽しみながら観ていただきたいですね。

早川千絵

ニューヨークの美術大学 スクール・オブ・ビジュアル・アーツで写真を専攻し、独学で映像作品を制作。短編『ナイアガラ』が2014年の「カンヌ国際映画祭」シネフォンダシオン部門入選、「ぴあフィルムフェスティバル」グランプリ、「ソウル国際女性映画祭」グランプリ、「ウラジオストク国際映画祭」国際批評家連盟賞を受賞。2018年、是枝裕和監督総合監修のオムニバス映画『十年 Ten Years Japan』の一編『PLAN75』の監督・脚本を手掛ける。その短編からキャストを一新し、物語を再構築した本作にて、長編映画デビューを果たす。

Photography Isao Nishiyama