私は子供の頃、友達の家へ遊びに行くと、家の中をあちこち探索させてもらう趣味があった。むしろ遊ぶことよりもそっちが本当の目的で、その家族の何気ない生活感や、その家を探訪しているうちに見つけたもの……例えば友達の不良の兄の部屋に貼ってあったともさかりえのポスターなど、普段の自分に縁の無い異文化を観察するのが好きだった。

大人になった今、あの頃の人の家に対する興味や関心は、個人が営む小さな飲食店や喫茶店へと対象が変わったように思う。私は今も人の家を覗いていた頃のままで、昔からある小さな飲食店などを見つけるとつい覗きこんでしまうのだった。

私は、忘れた頃からずっとそこにあるような小さな個人商店や個人経営の飲食店がとても好きだ。色褪せた食品サンプル、手書きのメニュー、店内の棚には料理と関係ないものがごちゃごちゃ置いてあったり、壁には過去に雑誌なんかで紹介された切り抜きと、店主の家族写真なんかが一緒に貼ってあるような店だと尚たまらない。その、たった6畳ほどの小さな空間の中で、ここで仕事を営んできた人達と堆積する時間とを、作ってもらった食事を頬張りながらゆっくり過ごす時間が、何より楽しいのだ。

昔住んでた家の近所に、「いづみ」という定食屋があった。看板は雨晒しのせいか激しく色落ちしており、見た目は「呪いの定食屋」といった雰囲気で引っ越してきた当初から気にはなっていたが、随分入るのをためらっていた。だが、丁度いい時に普段から食い意地のはった友人が近くまで来てくれると言うので、今だ! と思い「いづみ」へ誘ってみたのだった。

店内が見えないようになっている色付きの怪しげなガラス戸を開けると、おどろおどろしい看板とは裏腹に、店内は時間の止まった可愛らしい昭和のメルヘン空間が広がっていた。水森亜土みたいな世界観のファンシーな手書きのメニューや、年代物の色褪せたポスターがあちこちに貼られており、壁紙も家具も全てがセピア色に染め上げられ、どこかしこからも「本物」の風格が漂っていた。これは一朝一夕で作り上げられるものではない。

奥から「いらっしゃいませ」と現れたのは、腰が低く、見るからに優しげなご婦人だった。メニューは日替わりランチや唐揚げ定食、エビフライなど、普通の定食屋と変わりなく値段もまあまあ安い。私達は「日替わり」を頼み、奥さんが奥の厨房にいる店主に伝えると早速フライパンを振る音が聞こえ始めた。

店内を見渡してみると、古い照明は経年劣化で変色して、自然に間接照明のような優しい風合いになっており、その良い感じの灯をぼんやり眺めているうちにあっという間に料理ができてしまったようだった。そして奥さんが満面の笑みで運んできたものを見て、私達は腰を抜かしかけた。

その皿には、フライ系やハンバーグ、コロッケ、目玉焼きや野菜と果物がしっちゃかめっちゃか積まれ、まるで欲張りで計画性のない人間が持ってきたビュッフェ皿のようだった。

タルタルソースまみれの果物に一瞬怯んだが、恐る恐る口に運んでみると、これが不思議ととても美味しい。自分の胃をパン詰め放題の袋のように拡げ、やっとの思いでその大盛りを食べきってホッとしていると、再び奥さんが満面の笑みでやってきて「若いから、サービス」と中盛りほどあるカレーを机の上に置いていった。私達は思わずサイレントな悲鳴を上げてしまった。

帰る時も何度も感謝され、本当に美味しかったけれど、ここに通ったら間違いなく胃を破壊されるか、原型を止めなくなるほどに太らされてしまうなと思った。

だが翌日、気がつくと私達は「いづみ」に足が向いていた。あの親切過激派とも呼べる奥さんと気取らない定食に、私達は恋してしまったようなのだった。

戸を開けた瞬間、店主と奥さんは私達の顔を見て「また来てくれたー!」と拍手までして出迎えてくれた。あの後も、なぜか苺が乗った山盛りのビーフストロガノフが出てきたが、「意外に合うのよ」と勧められて食べて見ると確かに合うような気がした。ここで食べると、不思議と何でも美味しいのだった。

自分の暮らす町でいい店を見つけると、急に人生が華やぎだすほど嬉しくなることがあるが、私にとって「いづみ」もそんな店だった。

だが、「いづみ」との別れは突然だった。再開発で、テナントの入っていたビルが立て壊しになったのだ。閉店の際、表に貼られたお知らせの紙には一切悲壮感はなく、全面にお客への感謝があふれていて、そこがまた「いづみ」らしいなあとしみじみ思ったのだった。

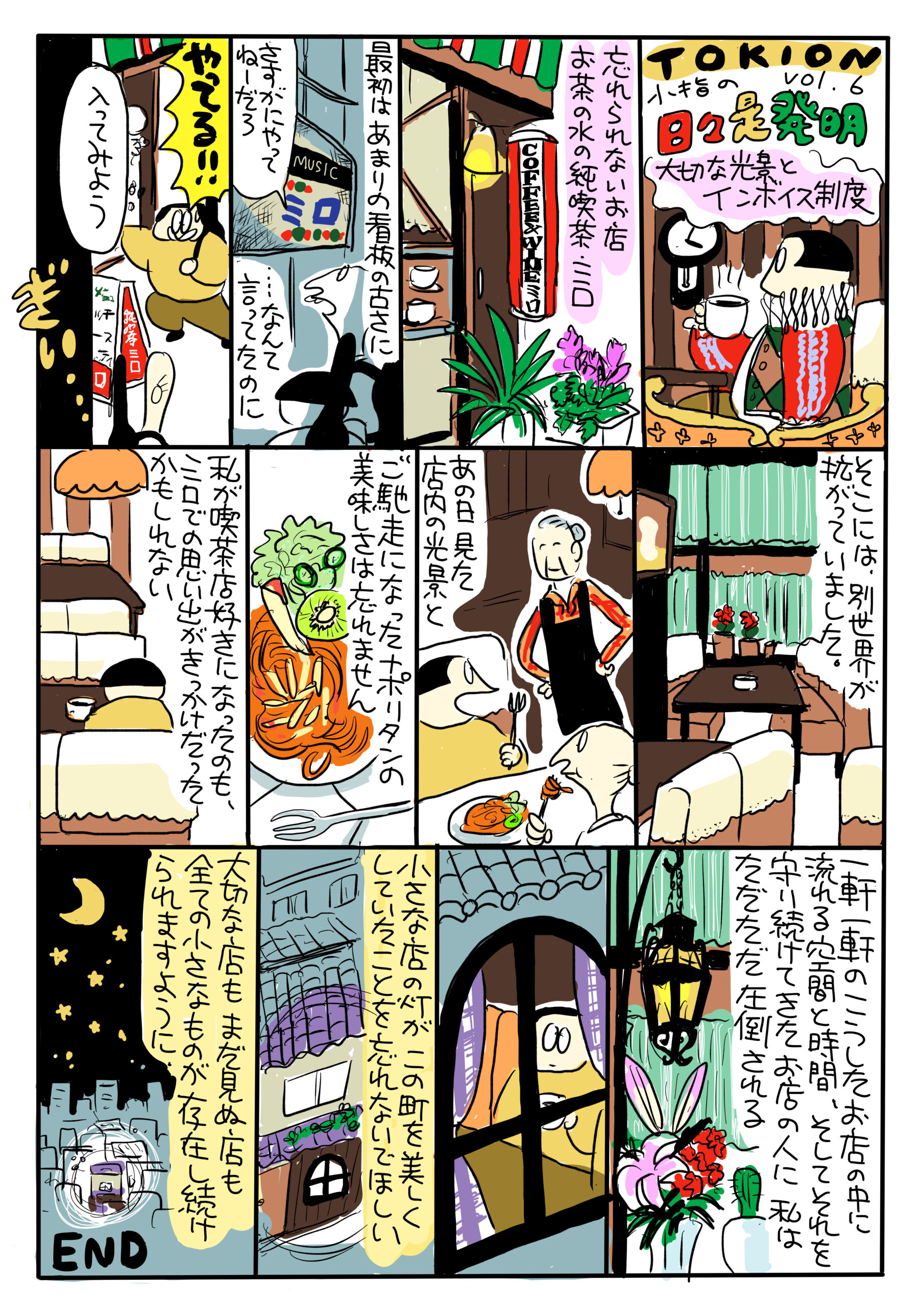

長くて申し訳ないが、もう一軒忘れられない店がある。

大学1年生の頃、友人とお茶の水の楽器屋を見に行って、あちこち散策していると、建物と建物の隙間に古びた喫茶店の看板を見つけた。その店の名は「ミロ」といい、年季の入り具合からもうずいぶん前に閉店してしまっているだろうと思った。だが、通り側から見るとどうも普通に営業しているようで、私たちは恐る恐る扉を開け中へと入ったのだった。

ドアの向こうには、外のお茶の水の町並みと完全に隔絶されたような、美しい昭和の空間が広がっていた。私達は案内されるがまま席につき、私は珈琲と、珈琲が飲めない友人はミルクを頼んだ。あの頃の私達は、喫茶店でお茶をするなんて価値観もなかったから今思えば随分な冒険である。

店内には可愛らしい椅子、小さな灯がともったランプ、作者もわからない西洋画などが飾られていて、初めて来たはずなのに何故か懐かしい気持ちになった。そして何より、私達は周りの客が頼んでいたスパゲティに釘付けになった。それは、山盛りのナポリタンの脇にキウイやリンゴといった色鮮やかなフルーツが盛られた夢みたいなメニューで、名物なのかみんな揃ってそれを頼んでいた。

横目で羨ましそうに眺めていると、どうやら私達の意地汚さが店員さんにバレていたのか、奥からきっぷの良さそうな高齢の女将さんがやってきて「ドン!」と私達のテーブルに何かを置いた。

それは、あの山盛りのナポリタンだった。

私達は慌てて呼び止め、「別のテーブルだと思います」と言ったが、女将さんは「あんた達お腹減ってそうだったから!」と言って、目をまん丸くしている私達に「あんた達、お金ないんでしょ」と言いそのまま奥へ行ってしまった。申し訳なく思いながら有難くいただくと、それはもう、この世にこんな美味しいものがあったのかと思うくらい贅沢な味がした。よく考えたら、それまでろくに外食もしたことがなかったので、もう鼻血モノであった。夢中でがっついていると、奥からまたさっきの女将さんが来て「足りなかったらまだあるよ」なんて言われてしまった。

帰り際、2人で小銭をかき集めてナポリタン代も払おうとすると「頑張って働くんだよ、稼げるようになったらまたきてね」と突っ返されてしまった。なんて素敵な女将さんだろうと感激したが、後から聞くとこの女性はこの店の有名な名物女将だったようだ。

あれから何年か後に行ってみると、お店は既に畳んでしまわれたようで、あの夢のような空間はもうそこには無かった。今思えば、この店は私が純喫茶を好きになるきっかけの店だったかもしれない。

こうして「いづみ」も「ミロ」も二度と行くことがかなわなくなってしまったが、その2つの店の歴史に数日だけでも関われた私は、とても幸せ者だなと思うのだ。

こうした小さな飲食店は、その存在自体が店主の小宇宙と呼んでも過言でなく、まるで丹念に作りこまれたタイムカプセルのようだなと思う。刺激的だが、逆に疲れきった時などはその空間に逃げ込ませてもらうだけでそっと守られているような気持ちになる。

たとえその日一日、誰とも口をきかず幽霊みたいな気分だった日も一人で外食に行ったらすっかり幸せに浸れたこともあったし、落ち込んで知り合いにすら会いたくなかった時も、喫茶店でたまたま同じ空間に居た名も知らない人たちが「そこにいる」というだけでなぜかホッとし、救われた気持ちになったこともあった。

そうした存在が町から無くなってしまったら、私は正気でいられる気がしない。

それに、色んな個性豊かなお店がその町にあるというだけで、同じくらい色んな人が<ここにいてもいい>と肯定されているような気がして、私は安心するのだった。

個人経営の店は、後継者がいなければいつか必ず畳んでしまうが、最近はそれにしたって町を歩いていると空き店舗や「閉店します」の張り紙をやたら目にする。コロナによる自粛の影響が大きいのだろうが、私が年をとった頃には好きなお店や町並みが軒並みなくなっているかもしれないと思うと、未来を想像するのがただただ怖い。小さなお店が減っていって、チェーン店と大型スーパーばかりのどこも似たような景色になり、更なる人口減で荒地のようになっている未来。それどころか、全部が通販になって買い物に行くことすらできないかもしれない……そんな未来は絶対に嫌だ。これを読んでいる人は、まさか大袈裟な、と思うだろうが、最近はその「まさか」ばかり起きているから、どうにも信用できないのだ。少し前までは、年金がもらえなくなる可能性なんて考えてもなかったし、この時代に医療崩壊がおこるなんてことも想像もしていなかった。

何が言いたいかと言うと、来年10月から導入が予定されているインボイス制度が開始された場合、こうした私が大切にしているもの、そして自分自身のような零細自営業者までもが厳しい状況に追い立てられるであろうということだ。

この制度は、免税事業者である本人がインボイスの発行ができる課税事業者になるか免税事業者のままでいるかを選ぶもので、前者を選べば面倒な事務と税負担が増え、後者を選べばインボイスが発行できずに企業との取引が不利になるという、個人で仕事をしている人間にとってはどちらに転んでもろくでもない制度である。業種によっては、駆け出しの人や非課税世帯であっても課税事業者にならざるを得ないこともあるだろうから、そうなるともはや飢饉の年貢の取り立てのようだなと思う。

しかも、取られていった税収は社会保障費に使われず、今まで通り企業の法人税の補填や増額予定の防衛費に使われるのだろうからこれでは金の使い方がわかってないドラ息子に無駄な小遣いを与え続けているようなものだ。なぜ大企業や富裕層の減税の穴埋めに個人の生活があてがわれないといけないのだろう。そんなことをしている間に、どんどん人も、町も、生活も壊されてしまう。

インボイス賛成派の意見に、「インボイス制度が始まったくらいでやっていけなくなる事業者はそもそも淘汰されるべき」というのがあった。

でも、つぶすことは簡単かもしれないが、一度つぶしたものをまた無から作り直すことはほぼ不可能である。

それに、一人一人の人生を、何をもって「淘汰」されることがよしとされるのか、私にはわからない。間違った方向にむかう世の中に適応していくものだけが生存していく世界は、考えただけで息苦しく、虚しい。

もうじき7月10日の投票日である。私は守りたいものを頭に浮かべながら、投票に行く。