グラフィティカルチャーをベースに、ドローイングやスプレー、コラージュを用いた作風でストリートやファッションシーンから現代アートの領域までと、幅広く活躍するアーティスト、NAZE(ナゼ)。現在、個展『MUON MUON』が大阪の「YOD Editions」にて開催されている。

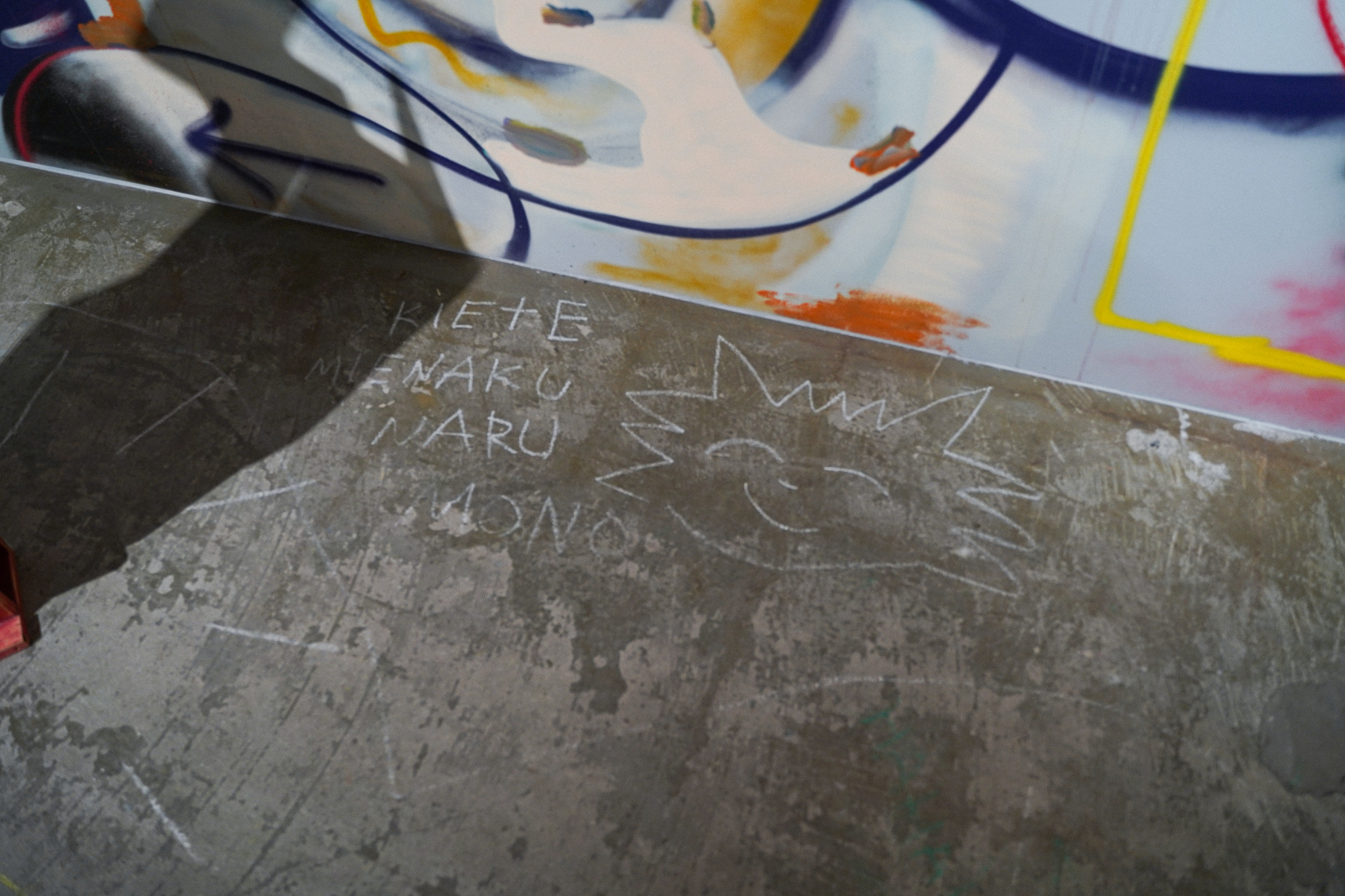

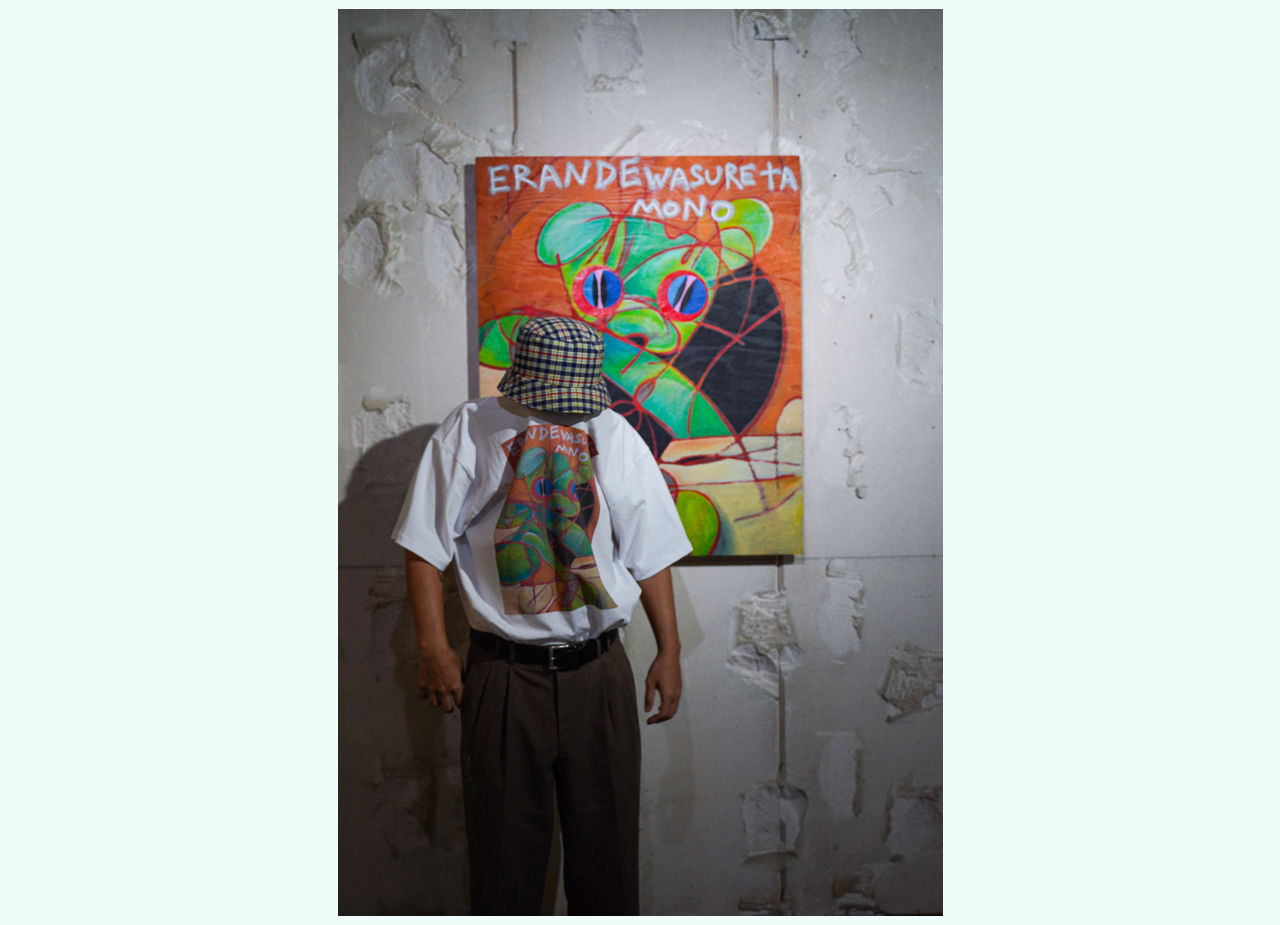

NAZEはグラフィティアートを軸にしていたが、ここ最近の作品の中で多く登場させるものは文字だ。それはグラフィティでいうタグやスローアップとは違い、誰かに対して何かを訴えかけているかのようなメッセージ性のあるものだった。例えば、「MIENAKUTEMO SUGUSOKONI ARUMONO」や「WASURETAKOTO WO WASURENAIDE」などがそう。NAZEは何をきっかけにこのようなメッセージ性のある作品を描くようになったのか。そして今、何を伝えたいのか。昨年行われた個展「URAGAESHI NO KURIKAESHI」を振り返ってもらい、NAZEのルーツとスタイルを追求する。

「WASURETAKOTO WO WASURENAIDE」というのは、忘れ去られたものからのメッセージであり、人それぞれ解釈が違う言葉

――まず2021年に開催した個展「URAGAESHI NO KURIKAESHI」は、非常に印象的なテーマに感じましたが、このタイトルにした経緯を聞かせてください。

NAZE:コロナ禍になって、今まで以上に政治に関する情報を目にすることが増えて、彼らのやり取りが「こう言ったら、こう言う」という揚げ足の取り合いのようで、それが表と裏の攻防のように感じたんです。まるで裏返しの繰り返しだなって。

――ニュースから得たインスピーションをそのままタイトルにしたのですね。

NAZE:はい。ここでいう裏と表というのは、カードのようにはっきりと表と裏が分かれているわけではなくて、表と裏って実はつながっているという感じなんです。物事を球体に見立てるとわかりやすいんですけど、自分から見えている部分が表で、反対側が裏になると思っていて、その場合って表と裏がつながっているんです。その球体に光を当てるとグレーになる間のグラデーションの部分、表と裏の間にあるグラデーションの部分こそ、実は大切なんじゃないかなと。このグラデーションの部分を「見えていない人が多くなっているのでは!?」って思ったんです。それで物事の裏側について考えるようになり、展示のテーマにもしたんですよね。

2021年に開催した個展「URAGAESHI NO KURIKAESHI」の模様

――具体的にコロナ禍で変わった部分はありますか?

NAZE:考え方や描くモチーフは変わったと思います。今までは、ちょっとダークな雰囲気を持ったドローイングがメインでした。例えば、カースト制度を表したような、ピラミッドなどの三角形のモチーフがそうでしたが、この展示では丸い作品が多くなりましたね。一見、単純な三角形に見えても、それが実は円錐になっているのではという考えの下、丸のカップや、球体、そしてその中にさらに丸い目など、いろんなものにある丸の精神の部分を表現した感じでした。

これまでの僕は、衝動的に作品を描くことが多かったんです。でもこの展示では描く段階から違いました。というのも、コロナウイルスの影響による自粛の期間に、過去の自分の作品と向き合うことが多くなり、描いた当時に考えていたことをまた改めて見つめ直していたんですよね。その向き合って出たものを、作品に落とし込みました。

――フェンスで区切られた部屋もあっておもしろかったです。この区切りにはどのようなメッセージを込めたのですか?

NAZE:あの部屋は、エントランスからフェンス越しに部屋の中を観られたんです。そのまま展示を進んでいくと、穴があって、そこから入れるようにもなっていて、中に入るとここだけ孤立したように展示を鑑賞できるんです。その時はフェンスの向こう側から、他の人達に観られるんです。さっきまではフェンスの向こうから観ていたのに、今度は自分が観られる側になるといいますか。なので、鑑賞者と監視されている側の立場が逆転してしまう部屋なんですよ。干渉していると思っていたら、自分はいつの間にか干渉される側になってるみたいな。今の監視社会の中ってそういう感じなのかなと。いつのまにか監視されている状況みたいなのを、あの空間では表現してみました。

――逆にコロナ禍前から変わっていない部分や、作品を作る上で大切にしていることはありますか?

NAZE:昨年の展示でもそうでしたが「自分の心とちゃんとリンクできているのか?」ってことですかね。自分が何かに関して感じた怒りや悲しみ、嬉しさや明るさとか、もっとたくさんあると思うんですけど、そういう言葉にできない気持ちみたいなものと、その時にリンクがちゃんとできているのかを意識しながら作品は作っています。

――アートワークの表現手法がさまざまなのは、意図しているのでしょうか?

NAZE:基本はドローイングがメインですが、コラージュをしたり、立体物を作ったり、人形を作ったりと、自分の感情を表現しやすい手法を取っている感じですかね。手法や場所などに固執しないように、いろんな界隈を自由に行き来できるようなもののほうが好きなんですよ。その中で、人が観た時に「この絵、なんかちょっといいかも」とか「どこかに引っかかる」みたいな、そういうことを意識していますね。

――NAZEさんの作品ではグラフィティでいうタグ以外にも言葉の入った作品が多いですよね。

NAZE:そうですね。ここに3年では意図的に入れています。もともとは「NAZE」ってタグを入れていたんですけど、ここ最近は、「WASURETAKOTO WO WASURENAIDE」って文字を入れることが多いかもしれません。

――それはどういう意味なんですか?

NAZE:数年前に実家に帰った時に、甥っ子と姪っ子を散歩に連れて行った時のことなんです。日が暮れてきて、帰ろうとした時に甥っ子が、葉っぱを1枚くれたんですよね。でも暗くなってきたこともあって、早く帰らないとと思い、その葉っぱを取り上げてポケットに入れて帰ったんです。それで、その次の日に実家から東京に帰る途中、何げなくポケットに手を入れたらその葉っぱが入っていたことに気が付いたんです。よく葉っぱを見ると、虫に食べられた跡があって、そこが茶色、黄色、緑、赤のようなさまざまな色に変化をしていたんです。

しかも、そこに朝日が差し込むとすごくきれいで。それであの時、甥っ子がこのきれいな葉っぱを、僕に見せようとしていたことに気が付いたんです。でも、僕はそれに気付かずに、その葉っぱを取り上げてしまい……。本当は表現者として、そこに気が付いたり、何かを感じたりして、大事にしなきゃいけないことなのに、大人の事情で葉っぱをただ取り上げてしまったんですよね。きれいなものを観る心っていうか、心のゆとりというか、そういった大事なことを忘れてたなって感じました。もう忘れてたことすら忘れてたなみたいな……。それで「忘れたことを忘れないで」という言葉が頭に浮かんだんですよ。それで絵の中に「WASURETAKOTO WO WASURENAIDE」という自分に対しての問いをメッセージのように描くようになったんです。

「WASURETAKOTO WO WASURENAIDE」って、特定の物事への決めつけのメッセージではないんですよね。なんかこう、忘れ去られたものからのメッセージといいますか。その体験は人によって違うはず。それもすごくいいなって。「すぐそこにあるもの」という言葉も、すぐそこにあるものは、人によってまったく違うじゃないですか。そんな言葉を入れることが多くなりました。

――他にも「FUTARI MADE」という言葉もおもしろいです。

NAZE:「FUTARI MADE」って「2人まで」とも「2人メイド」とも読めますよね。それって、2人しか入れないのか、または2人で作った場所なのかとも解釈ができる。他にも「ME TO ME」なんかもあって、「目と目」なのか「ミー トゥ ミー」なのか。いろんな解釈が生まれる。そういった言葉遊びが好きなんです。

ストリートや街にはヒントがあって今も昔も探し続けている

――そもそもNAZEさんがアートを始めたきっかけとは?

NAZE:グラフィティとの出会いでしたね。中学校の下校途中、毎日通ってる田んぼの道に小屋があったんですけど、そこに一夜にしてグローアップが描かれたんです。昨日までなかった絵が急に描かれていて、当時の僕にはそれが何かもわからず、とにかくカッコよくてヤバいって思ったんです。

――そんなグラフィティとの出会いがあったんですね。そこからはストリートカルチャーにどっぷりですか?

NAZE:そうですね。あとは友達とスケボーをするようになったんですけど、ある時地元の茨城にもスケートショップができたんです。その店内で観たスケートビデオの中に、あの時田んぼで見たスローアップと同じモノが映っていたんですよね。それであの絵がなんなのか店員に聞いたら、「グラフィティっていうスプレーを使ったストリートアートなんだよ」って教えてくれて。これをきっかけにスプレーを買って、見様見真似で絵を描くようになりました。

――ちなみに最初に何を描いたんですか?

NAZE:平仮名で「らいと」って描きました(笑)。「正しい」という意味のライトなんですけど、正しいスペルがわからずで、文字数も多いなって思って、平仮名で「らいと」って描きました。

――グラフィティは独学ですか?

NAZE:いえ。そのあとはグラフィティをやっている先輩が知り合いにいたので、その人からグラフィティは名前を主張することだというとをはじめ、さまざまなノウハウを教えてもらいました。スタートは「MIZONMIZON(ミラゾ)」っていう名前でした。

――どのような意味が含まれていたんですか?

NAZE:「MIZON MIRRORZONE」の略です。壁は自分を写し出す鏡っていう意味を込めました。壁って自分を写し出す鏡だと思うので。でも「MIZONMIZON」っていうタグが鏡世界を表しているなんて、パッと見では誰にも伝わらないじゃないですか。なんか主張になってないかなって、それで新たに思いついたのが「NAZE」でした。

――それが当時の主張だったのですか?

NAZE:はい。当時はまだ中学3年生だったんですけど、家族関係や学校の友達関係など、うまくいかないことに対する怒りみたいなモヤモヤしたものを感じていて。「なぜうまくいかないんだ。なぜだ! なぜだ! なぜだ!」って。その気持ちこそ、自分の主張なんだなと。それで「NAZE」です。

――友人や周りの人がいたことで、今のNAZEさんが誕生したのですね。

NAZE:田舎だったので、周りには何もないし、地元の仲間と自分達でカルチャーを見つけていった感じですね。地元のツタヤでCDを借りて、みんなで聴きながら、スケボーもしたりして。それでいろんなことを学びました。ストリートや街にはヒントがあるなって当時からも今でも感じています。グラフィティがポツンとあったりとか、誰もいないパークがあったりとか、なんかそういったものを見ると、これってなんだろう? ってなるんです。そういうのを自分達で探していきました。

――仲間といえば、NAZEさんは「contact Gonzo」というクルーでも活動されています。まだまだ日本では認知度が低いパフォーマンスアートをやっていることもあり、界隈では気になっている人も多いようですね。どんなクルーなんですか?

NAZE:プロデューサーである塚原悠也さんが2006年に結成した集団で、殴り合ったり、倒し合ったり、ある種格闘技にも見えるような激しい体の接触をパフォーマンスで表現しています。新しいアートの価値観などの言語で解釈しきれないことを、触れるという生々しい視覚表現でパフォーマンスしているんですよね。2007年に「吉原治良賞記念アート・プロジェクト」に参加以降、多くの国際展や芸術祭にも参加しています。2013年にはニューヨークの「MoMA」でもパフォーマンスを発表しました。

――NAZEさんがクルーに入った経緯は?

NAZE:2011年に京都にいる「Graffiti Reseach Lab」というチームのインスタレーションにグラフィティ要員の1人として呼ばれたんです。そこに「contact Gonzo」も参加していて、塚原さんに会いました。彼が僕も大きな影響を受けたグラフィティアーティストのネックフェイスのTシャツを着ていて、それで意気投合したんですよね。僕の絵を見せると気に入ってくれて、それで声をかけていただきました。

――「contact Gonzo」の活動は、個人のアートワークに影響を与えていますか?

NAZE:最近、描く絵がすごく体を動かし合っていたりするので、影響されていると思います。

――では、最後に今後の活動について聞かせてください。

NAZE:ドローイングをはじめ、さまざまな作品を今後も変わらずに作っていくんだろうなって思います。その中で、ここ最近よく描いている抽象的というか、自動筆記的に体を使ってスプレーでモチーフを描き上げていくっていうスタイルをどんどん突き詰めていきたいと思ってます。あとは、大きいスタジオがほしいです。本当に大きなスタジオ。どこかに支援してくれる人いないですかね。毎月新作を寄付するのでスタジオ貸してください(笑)。

NAZE

1989年生まれ。茨城県出身。グラフィティカルチャーをベースに、触覚的な筆致で描かれるドローイングやスプレー、コラージュを用いたペインティングや、廃棄物を使ったオブジェ、テキスタイルワークなど、さまざまな手法で作品を制作。「Contact Gonzo」の一員としても活動する。近年の主な個展に、「KOREKARA NO KOTO」(2021)、「KOREMADE TO KOREKARA」(2021)、グループ展に「minus tempo」(2020)、「Slow Culture」(2021)などがある。

Instagram:@naze.989

Twitter:@naze_e_kill

■NAZE『MUON MUON』

会期:〜7月22日

会場:YOD Editions

住所:大阪府大阪市北区西天満 4-5-2 老松ビル2F

時間:13:00‒19:00

休日:土曜、日曜

参加アーティスト:

http://yoded.com

Photography Takao Okubo