もうすぐ開催される「SONICMANIA」「SUMMER SONIC」への出演および大阪・名古屋での単独公演が決定しているプライマル・スクリーム。今回のライヴで彼等は、1991年にリリースしたロック史上に残る名盤『Screamadelica』を全編演奏するという。ロックンロールとダンスミュージックを絶妙なバランスで融合させ、後のインディーロックに計り知れない影響を与えたプライマル・スクリーム。その後も作品を出すごとに進化を繰り返しながら、シーンの最前線を走り続ける彼等は一体どのような存在だったのか。当時、下北沢ZOO/SLITSで伝説のレギュラーイベント〈Love Parade〉をオーガナイズし、マッドチェスターやシューゲイザー・ムーヴメントに沸き立つUKの空気を東京に住む人々と共有していた瀧見憲司 / Kenji Takimi(Crue-L / Being Borings)に、プライマル・スクリームの魅力を存分に語ってもらった。

プライマル・スクリームとの出合い

──瀧見さん、ボビー・ギレスピーの自伝『Tenement Kid』はどうでしたか?

瀧見憲司(以下、瀧見):かなり引き込まれました。単なるミュージシャンの自伝を超えて、労働者階級文化の美しさの肯定と貪欲な音楽リスナーとしての客観性からくるディテールへの固執と洞察、音楽的シオニズムを追求しながら自己矛盾に溢れ、でも実感と信用のあるナイーブで誠実な人生のロードノベルとして最高におもしろい。すべての若者、特に音楽リスナー、バンドマン、DJは必読ですね。映像化は必至なのではないでしょうか。

──瀧見さんがプライマル・スクリームを初めて認識したのはいつ、どんなタイミングだったのでしょうか。

瀧見:ジーザス&メリーチェインのドラマーがやっているバンドということで、1985年のデビューシングル「All Fall Down」を確かUK EDISONかイースタン・ワークス(いずれもレコードショップ)で買ったのが最初ですね。単純に、「粗いけどいい曲を書くバンドだな」と思いましたし、ボーカルの甘さがかなり印象的でした。B面の「It Happens」のほうが好きでしたね。当時Creation Recordsの10番台は輸入盤店にも入荷するようになったので、ほとんど買っていたと思います。どれも音も悪くて粗いけど、惹きつけられるものがありました。2枚目のシングル「Crystal Crescent」も、B面の「Velocity Girl」のほうが好きでしたね。

──その頃、瀧見さんはどのような活動をされていましたか?

瀧見:音楽雑誌の編集者だったのですが、10代後半~20代前半だったことやCD普及前夜ということもあり、全体や歴史を「捉えず」に、というか「囚われず」に単眼的にUKの新しい音楽を追っていたと思います。

──具体的には?

瀧見:単純に洋楽の洗礼を受けたのがニューウェーヴ/ポストパンク、風俗的には新宿のディスコなので、その流れを汲んだものを追いかけつつ、社会勉強として業界の構図や編集の視点や作業を学んだ感じでしょうか。

ニューウェーヴ/ポストパンクはバウハウスなどの4AD周り、キリング・ジョークやザ・キュアーのような鋭角的でダークな世界観のバンドと同時に、ザ・スミスやアズテック・カメラのような、見た目的には陽性ナチュラルでシンプルなギターサウンド、それから実験精神に溢れたインダストリアルの一群や、さらに思春期の男としては(笑)、デートサウンドとしてのシャーデーやブルーアイドソウル群が同時期に存在していたので、多動分裂的な視聴体験が身についた感じですね。当時はボビーがまさかザ・ウェイクに参加していたとは知らなかったので、Creation Recordsの一連のバンドは音の質感も含めて「次世代の若者達」という認識でした。

──そんな中で、プライマル・スクリームについてはどんな評価をされていましたか?

瀧見:彼等のシングルや、ファーストアルバム『Sonic Flower Groove』についてはレビューを書いた記憶がありますが、当時自分の周りで評価している人にはまだ出会っていなくて。ボビーのルックスとスタイルは光っていましたけどね。当時の体感では、1960~1970年代のバンドのスタイルを写し絵的に再現するバンドは、いくら精度が高くて強度やコンセプトがあっても、リバイバル以上の評価はされなかったように思います。彼等やレーベルメイトのウェザー・プロフェッツ等は、ファッションも含めて1990年代以降に起きるリバイバル/リサイクル現象に先鞭をつけていたと思いますけど。レニー・クラヴィッツとストーン・ローゼズの登場が、そこら辺を力技で変革して認めさせた感じですかね。

音楽的なタームポイントとなった「Loaded」のリリース

──プライマル・スクリームの1990年の初来日公演はご覧になっていますか?

瀧見:もちろん観ています。渋谷 CLUB QUATTROだったかな。今だったら絶対にやらないことはわかるのですが、当時は友達と「『Tomorrow Ends Today』(未発表曲、当時ブートレグのテープが出回っていた)や『All Fall Down』やらないかなぁ」とか言って観ていました(笑)。セットリストのほとんどがセカンドアルバムの曲でしたが、「Loaded」と「Come Together」は確かやったんじゃなかったかな?

──その「Loaded」は彼等にとって、最も大きな音楽的タームポイントでした。この楽曲と、その後にリリースされた「Come Together」や「Higher Than The Sun」などのシングルに関しては、当時どのような評価をされていましたか?

瀧見:やはり「Loaded」のリリースは衝撃的でしたね。なぜならヴォーカルが入ってないから(笑)。ドラムも打ち込みで。例えとしてはたぶん合ってないと思いますが(笑)、BTSやBLACKPINKの新曲が、アコギ1本で歌のないインストだったら、的な衝撃ですかね。

──なるほど(笑)。

瀧見:しかも現代と違って前情報が全くない状態で、レコードを買ってきて針を落とした時の衝撃の実感はなかなか伝わらないと思いますが、かなり呆然とした記憶があります。現場でも同様で、自分がDJを始めたのは確か1988年の終わり頃で、ニューウェーヴ / ポストパンク流れの様々なUKサウンドとインディーロックを同時にかけていて、ザ・スミスはもちろん、プライマル・スクリームでいえば「It Happens」や「Crystal Crescent」、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの「Strawberry Wine」やマッカーシー、ボディーンズなどで盛り上がっていた記憶がありますね。「Ivy Ivy Ivy」が出たのが1989年の夏、当然ファンの間では盛り上がっていましたが、この頃は海外のメディア上で「マッドチェスター」が騒がれていたのもあり、アダムスキーや808ステイトのレコードも輸入盤屋の壁に大量に並び始めていました。

──「Loaded」のリリースは、「Ivy Ivy Ivy」から半年後の1990年初頭でしたね。

瀧見:現場や友達の間では、当初はB面の「Ramblin’ Rose」のほうが盛り上がっていました。ただ、ほぼ同時期にハッピー・マンデーズの「Madchester Rave On」とザ・ストーン・ローゼズの「What The World Is Waiting For」が出ているので、ここら辺で現場や周りの空気はかなり変わった気がします。「What The World Is Waiting For」のB面には「Fools Gold」が入っていて、この曲が当初B面だった(その後入れ替えて再リリース)のと、「Loaded」の関係は当時の現地の状況が垣間見られて興味深いですね。A&Rとメンバーの現場の距離というか。

アンドリュー・ウェザオールの名前はリミックスではなくプロデューサーとしてクレジットされていて、これとハッピー・マンデーズの「Hallelujah」のリミックスで彼を認識したのだと思います。「Loaded」はすぐにテリー・ファーリーのリミックスでボーカル入りがリリースされたので、それであの音が自分や現場でも完全に馴染みましたね。「Loaded」のリズムは当時リリースされたエディ・ブリケル・アンド・ニュー・ボヘミアンズのブートレグからサンプリングされていて、それはソウル・トゥ・ソウルをサンプリングしてるので孫引きなんですが(笑)、グルーヴが微妙に削ぎ落とされていて、グラウンド・ビートとつなぐ感じにならないところを含めて絶妙なんですよ。当時のスタジオ環境を考えると、時間的な制約も含めて、持って行ったレコードのこれがはまったからこれでいいや的な、いい意味での適当な感じがミラクルを起こしたのだと思いますね(笑)。

04:20あたりを参照

──さらにその半年後には「Come Together」がリリースされました。下北沢ZOOで開催されていた瀧見さん主催の〈Love Parade〉に僕は足しげく通っていたのですが、いつも「Come Together」でものすごく盛り上がっていたのを記憶しています。

瀧見:この年、1990年、特に夏は本当に熱くて、「Come Together」はそれを象徴する決定打でしたね。ボビー自身が伝記でウィリアム・デヴォーンの名曲を引き合いに出しているように、当時の時代の熱気と普遍的なソウル/ロックのフィールが融合した名曲だと思います。この頃からプロモ盤をもらえるようになったのでリリース前に聞くことができたのですが、これは聴いた瞬間に全身の穴から体液が出たというか(笑)、テリー・ファーリーとピート・ヘラーによる原曲を生かしたプロダクションも素晴らしく、現場でも最初から爆発的に受け入れられたのを覚えています。

この年は毎月出る12インチが本当にすさまじくて、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの「Glider e.p. Remix」やスープ・ドラゴンズの「I’m Free」、エレクトロニックやEMF、フラワード・アップ、モック・タートルズ、ワールド・オブ・ツイストなどが同時多発的にギターバンドから変節して、いわゆるインディーダンスの名曲を連発していました。

──本当に、猫も杓子も16ビートを導入している感じでしたよね。

瀧見:ほとんどがBPM100あたりで、この手のバンドの人達が当時アシッドハウスを体験して「俺達もこういのやろう!」と考えて、なぜ皆このような、ハウスより遅いテンポ感になったのか謎なんですよね。「Loaded」や「Hallelujah」の影響なんですかね。

プライマル・スクリームがいわゆるハウスのフォーマットのトラックをリリースしたのは、メンバーのアンドリュー・イネスとヒプノトーンが手掛けた「Come Together」のリミックス盤(ザ・ヒプノトーン・ブレイン・マシーン・ミックス)で、これはBPM112なんですが、当時すごく速く感じたことを覚えています。

──DJ的な視点がとても貴重です。

瀧見:自分の「ハウス童貞」はこれらより少し前の、1987~1988年あたりのブロウ・モンキーズやファイン・ヤング・カニバルズ(彼等の変名、トゥー・メン、ア・ドラム・マシン・アンド・ア・トランペット)、スタイル・カウンシルやペット・ショップ・ボーイズの一連の12インチで破られていて、当時の自分は、「速い打ち込みの4つ打ちに歌の上手い姉ちゃんがコーラスやヴォーカルで入ってるのがハウス」という認識だったので(笑)、彼等が翌1991年に「Don’t Fight It, Feel It」をリリースした時、納得しながらも複雑な気持ちになったのを覚えています。

また、この時期はダンスアクトはもちろん、さまざまなアーティストが通常の12インチをリリース後、チャート対策もあって必ずリミックスや別バージョン入りで同素材別デザインのジャケットで同曲の2枚目の12インチをリリースしていて、それも含めて12インチシングルというフォーマットが熱かったですね。

歴史的名盤が量産された1991年

──この頃から、例えばフリッパーズ・ギターがプライマル・スクリームに強く影響を受けたり、Venus Peterのようなバンドが誕生したり、日本でもUKインディシーンが盛り上がり始めました。瀧見さんは、そうした動きをとても近い場所でご覧になっていましたよね?

瀧見:いい意味でも悪い意味でも時差とエラーがあって、本質的なことがわかってなかったからおもしろかったのかもしれないですね。よくわからないけど、これで盛り上がっているはずだから盛り上がろう、という共同幻想がクラブやレコード屋の現場を動かしていたような気がします。ほぼレコードからの情報だけで、いろいろなことを想像していたわけで。バンドはアレンジとしてはダンスミュージックのフォーマットを取り入れても、やはりそれはアレンジに過ぎなくて、それでもそれを続けていけば、先代のように独自のものになった可能性はあったかもしれませんが、現象としては続かなかった。自分達にとってのエクスタシーは、宇田川町のレコードだったんですよ(笑)。

──すてきな例えです。1991年にリリースされた『Screamadelica』については、当時どう評価していましたか?

瀧見:1990年の「Loaded」と「Come Together」の爆発的な盛り上がりがあったので、そこからの1年がすごく長かったように感じました。その後「Higher Than The Sun」と「Don’t Fight It, Feel It」がそれぞれリミックス盤2種も含めてリリースされ、9月にアルバムがリリースされるわけですが、自分が思うキーポイントは、「Come Together」がボビーの歌なしの10分超のウェザオール・ミックスなのと、「Higher Than The Sun」が2バージョン収録、しかもその1つはジャー・ウォブル(P.I.L)がベースを弾いているア・ダブ・シンフォニー・イン・ツー・パーツで、それを絶妙な位置に置いているところ。

普通のA&R視点で考えると、これはあり得ないと思う。実際にUS盤「Screamadelica」に収録された「Come Together」は、テリー・ファーリーのボーカル入りバージョンに差し替えられていますし。要するに、自分のエゴよりも共同体やコミュニティの状況に奉仕するという、ダンス・カルチャーの本質に耽溺没入していた時期の思いとこだわりが、「Inner Flight」と「Shine Like Stars」をもう1つのキーとして相対して『Screamadelica』を稀有な存在にしていると思いますね。そして「Movin’ On Up」と「Damaged」があることによって、ロックアルバムとして奇跡的なバランスを取れている。

──『Screamadelica』の特徴と本質を見事に言語化した非常に素晴らしい見立てです。

瀧見:個人的な思い出としては、まずライナー原稿を落としていること……本当にすみません! それからアルバムリリース直後に行われた2回目の来日公演では、川崎のCLUB CITTA’で当時バンドとDJの組み合わせで初めてレイヴ形式のオールナイト公演が行われ、そこでDJをしたこと。その時彼等がカバーしている曲の原曲をかけていたら、楽屋にいるメンバーが喜んでいたと聞いたことと、来るはずだったウェザオールが来なかったことですね。未だに代わりのDJが誰だったのかがわからない。このアルバムに関わっていた主要メンバーのうち3人、ロバート・ヤング、アンドリュー・ウェザオール、デニース・ジョンソンがもうこの世にいないと思うと泣けてきますね。

──同作は、ロックとダンスミュージックが接近した記念碑的な扱いを受けていますが、実際、後進のダンスミュージックにどの程度影響を与えたと思いますか?

瀧見:このアルバムは時代性が強く出ていて、総体としてはおぼろげな中に強固な全体像は見えるけど、個々の音楽性としては型ができる前の未分化な状態が並列されているので、もしもこのままいってくれたら独自の型とテクスチャーを獲得できたのではないかな、という思いはありましたね。結果的にアルバムに間に合わなかった、曲としての「Screamadelica」(Dexie-Narco EP」に収録)にはその片鱗が伺えますしね。型を作って、後に様々なシーンに影響を与えたマイ・ブラッディ・ヴァレンタインの『Loveless』や、数年後にUKでダンス・インダストリーが一大産業化した事を思うとそこは惜しいところかもしれません。そのあたり、『Demodelica』(『Screamadelica』制作時のデモ音源集)を聴くと、かなり興味深い発見がありますね。

──1991年にはティーンエイジ・ファンクラブの『Bandwagonesque』やマイ・ブラッディ・ヴァレンタインの『Loveless』、スロウダイヴの『Just For A Day』などCreation Recordsから歴史的名盤が数多くリリースされました。

瀧見:1991年は、とにかくたくさんの歴史的作品がリリースされた年なので忘れがたいですね。自分としては、モーマスやフェルト、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインが移籍してきた1987~1988年がCreationの第2黄金期だと考えると、この時期は間違いなく第3黄金期でしょうね。制作陣でエド・ボールもいて、独立したジェフ・バレットもHeavenly Recordingsで名作を連発していましたしね。あと、1991年のCreationのアルバムでは、ラヴ・コーポレーションの『Lovers』とモーマスの『Hippopotamomus』が自分にとっては重要です。

──『Screamadelica』以降のプライマル・スクリームの作品に関しては、どのように評価していましたか?

瀧見:続けてUKでの状況を考えれば、次作で当時急成長していたBoy’s Ownの関連アーティストと組んで『Screamadelica』の方法論を踏襲する事もできたと思うのですが、数年ダンスシーンに浸かりきって心身ともに疲れた揺れ戻しとして、バンド自体にチル・アウトが必要だったのと、ソングライターとしての原点回帰の2つの理由でアメリカ行きを選んだのが、転機になったのではないかと思います。

──なるほど。

瀧見:そういう部分は「Dexie-Narco EP」と、「Shine Like Stars」のウェザオール・リミックスが、当時予定があったのにリリースされなかった事に象徴されていると思いますね。メンタル的にもモード・チェンジをせざるを得ない状況だったのではないかと。彼等は実際に次作『Give Out,But Don’t Give Up』からのシングルで、リミックスをダスト・ブラザーズ(後のケミカル・ブラザーズ)やポーティスヘッドに頼んでいるので、これをウェザオールとやった時のような方法論でアーティストとともにオリジナル・トラックに寄せれば、ダウナーとアッパーに分化した当時のイギリスの状況を反映した時代性の高いものになる可能性もあったと思うのですが、バンドとしてはロックンロール回帰の方向へ行ったと。確かに先の方法論を進めるとバンドである必要性が薄れていくし、ライヴでどう再現するかという問題が出てくるので、それも含めてボビーが性格的にもバンド運営の方に重点を置いたのだろうと思いますね。勝手な想像ですが(笑)。『Give Out,But Don’t Give Up』のレーベルやハイプステッカーに『Screamadelica』のSunマークがある事を思えば、いろいろなことが想像できましたね。

自伝には彼の幼少期からのさまざまなエピソードが出てくるのですが、出自や共同体に対する抜き差しならないオブセッションと愛情が垣間見れるので、あながち間違いではないような気がします。見た目はロックスター然としてますが、美しき敗残者の気持ちがわかる人なのではないかと。

──今年プライマル・スクリームは「SONICMANIA」「SUMMER SONIC」への出演および大阪・名古屋での単独公演が決定し、「Screamadelica Live」を行う予定です。現在の彼等に期待すること、もしこれから彼等の音楽を聴こうと思っている若い音楽リスナーにおすすめの聴き方、楽しみ方などありますか?

瀧見:まず彼等に対しては、もう解散はないと思うので続けるところまで続けていってほしいですね。若い人達には、自分達にとっての『Screamadelica』や『Loveless』を見つけてほしいなと思います。その時代の音をリアルタイムで聴くのは、その時にしかできないことなので。

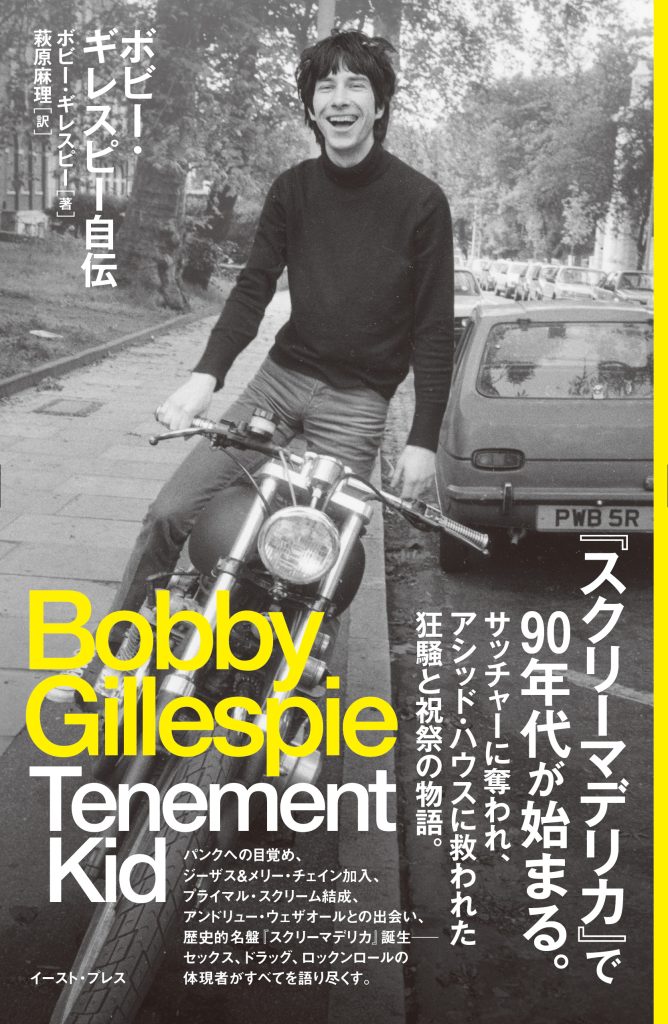

■ボビー・ギレスピー自伝 Tenement Kid

価格:¥3,000

出版:イースト・プレス

DJ/プロデューサー。東京都生まれ。1988年頃からDJとして活動を開始し、1991年に〈Crue-L Records〉を設立。「渋谷系」ムーブメントの隆盛を担った。2003年、初の自己名義となるミックスCD『KENJI TAKIMI THE DJ AT THE GATES OF DAWN-DANCESTONELIVE-』をリリース。ジャンルをまたぐ真にオルタナティブなDJスタイルと実力は世界中から高く評価されており、これまで欧米を中心とした海外DJ公演も多数行っている。

https://www.instagram.com/kenji_takimi

Photography Masahiro Arimoto