学生時代からアメリカで生活し、ニューヨークを拠点に20年以上にわたって活動を続けている倉田裕也。絵画修復の仕事で生計を立てながら制作活動に取り組み、近年は自身で撮影した写真から構想を得て描く油彩作品で注目を集めるようになった。個展「Summer Hours」の開催に合わせ、3年ぶりに帰国した倉田に、これまでのキャリアや絵画修復の仕事、自身の作品などについて話を聞いた。

倉田裕也(くらた・ひろや)

1980年 大阪府生まれ。高校からアメリカに移り住み、ニューヨークのパーソンズ美術大学を2003年に卒業。以降、絵画修復などの仕事をしながらニューヨークを拠点に活動。2022年8月〜9月に日本国内では3年ぶりとなる個展「Summer Hours」を表参道の「The Mass」で開催。

Instagram:@hiro_kurata

絵は小さい時から好きで、常に絵を描いていたと思います

——まずは絵との出会いから、画家になるまでのことを教えてください。

倉田裕也(以下、倉田):生まれは日本ですが、父親の仕事の都合で幼少の頃からアメリカと日本を行ったり来たりして育ちました。絵は小さい時から好きで、小中高と常に絵を描いていたと思います。高校がアメリカ東部、マサチューセッツ州のはずれの森の中にあるような自然豊かな学校でした。今から思えばヒッピー色の強い学校で自然食や環境に関心を持った教員や生徒が少なくなかった気がします(1990年後半、自分にとっては新しい考え方でした)。アートにもオープンな環境だったので、原っぱに寝そべってウォークマンを聴きながらスケッチなんかしてても誰も何も言わないような自由な校風でしたね。

——絵とは高校生の頃の付き合いが大きいですか?

倉田:その高校で仲良くなった日本人の先輩がいて、彼との出会いが大きかった気がします。彼はめちゃくちゃ絵もうまくて、カルチャーにも詳しく憧れの先輩でした。彼は高校卒業後、ニューヨークに出て美大生活を送っていました。僕は高校時代にバスに乗り何度も彼の住む寮の部屋に泊めてもらい、自分も卒業後はここに来たいと思い追いかけるように、1999年の夏にニューヨークに出てきました。パーソンズという大学に通いながら、イースト9stの小さなアパートで友達3人との共同生活(男3人と女1人)が始まりました。

——では大学に入ってからは絵の勉強が中心の生活になったのですか?

倉田:いえ、大学4年間はあまり勉強しなかったですね。元来、アートとは学ぶものではないのでは? という都合の良い矛盾に満ちた理念の下に友達と忙しく遊んでいた気がします(笑)。退学寸前のグレードで、決していい学生ではなかったです。

倉田が1999年当時に住んでいたイーストビレッジのアパートの1室にて

——そのような学生が卒業後に画家を目指すようになったのはどうしてでしょうか?

倉田:大学時代の先生にジョーダン・イソップ(Jordin Isip)というイラストレーター・キュレーターの人がいて在学中にずいぶん気にかけてもらいました。彼がキュレートした大型グループ展(確か100人近くいましたが)に出展したのが僕にとって初めての展示であり、作品が売れたのも初めてでした。その出展作家の1人にたまたまバリー・マッギーなんかもいて。バリー・マッギー(Barry McGee)は若いアーティスト達の憧れの的でしたので、ニューヨークでやっていればこんな機会もあるんだと衝撃を受けました。そこでDIY精神旺盛なアーティストが注目されていく中、自分にもきっとできると思いアーティストになりたいと強く思うようになりました。

それで卒業後はいろいろなバイトをしながら、絵画制作をするようになりました。ギャラリーで働いたり、日本人専用の宿の運営もしましたし、フォレスト・マイヤーズ(Forrest Myers)という著名な彫刻家の下で4年間、助手のような仕事をしたりもしました。一番軸となっている仕事は、2007年から今も続いてる絵画修復の仕事ですね。

——絵画修復の仕事は、誰でも就けるものなのでしょうか?

倉田:一般的には絵画修復の学位がないとできない仕事なんです。でも僕はたまたま、縁あって一から教えてもらえることになりました。修復スタジオのオーナーはブルックリン 生まれの根っからのニューヨーカーで叩き上げというか、彼もまた師弟関係の中で知識を得た修復家でした。彼自身、経営者であり詩人、ミュージシャンでもあるからか、働いているスタッフにとても寛容な状況を作ってくれる、とてつもなくありがたいボスに巡り会えましたね。

——倉田さんの活動に理解がある方だったんですね。

倉田:今から思えば、やり始めの頃の給料はギリギリでどうにか生活していけるほどでした。でも、僕らのような外国人からすれば仕事があるだけでラッキーでしたし、なんせ楽しい仕事環境でした。もう15年ぐらい一緒にいるから今となってはファミリーみたいな存在ですね。

2018年、倉田が働く絵画修復スタジオの仲間達と

——絵画修復の仕事でご自身の作品に生きていることはありますか?

倉田:絵画修復は、欠けたり割れたりした箇所に筆で色をさしていくのですが、さまざまな色やテクスチャーがありますから技術的な面では、色の作り方の勉強になりました。

それと、やはり異なる時代のさまざまな作品に触れてきたことでいろいろなことを感じました。一番大きかった気付きは、「絵の値段と絵の良し悪しはまったく関係ない」って思うようになったことですかね。やり始めの頃は、何億円もするような高価な作品を扱うと、そのバリューに圧倒されて手汗が出て「ヘマしたらまずいな」と緊張しながら修復していたんですが、いつからか、どの作品も1つのモノとして、安定した態度で接することができるようになりました。その裏には、「市場価値と絵画としての優劣」には大きなギャップがある場合があり、それを知ってからは何かと楽になりました。

——お話を聞いていると、画家の仕事だけでは生活していけなかったり、自分の絵が評価されなかったりしても、「自分は負けてない」っていう気持ちでいることにもつながるのかなと感じました。

倉田:そうそう。ほんと妬みからきた発想でした(笑)。でも、思い返すと若い頃は現実を直視しないで、勘違いの中で生きる時間って無駄じゃなかったのかなと思ってます。恥ずかしい話ですが「いつか絵で食えるようになる」とか「自分には才能がある」といったようなありきたりの言葉で武装し、何か不安なことがあると岡本太郎とか読んだりしてブーストかけて現実逃避(なのか?)をしてきました。

そんな根拠のない自信を壊さないように、自己嫌悪を回避しながら制作を続けてこられたのは良かったのかもしれません。「今しか描けない絵を描こう」と決めてからは、少し楽に絵を描けるようになったかもしれませんね。

「Summer Hours」の展示風景

絵日記みたいなものでもアートになるなと思っています

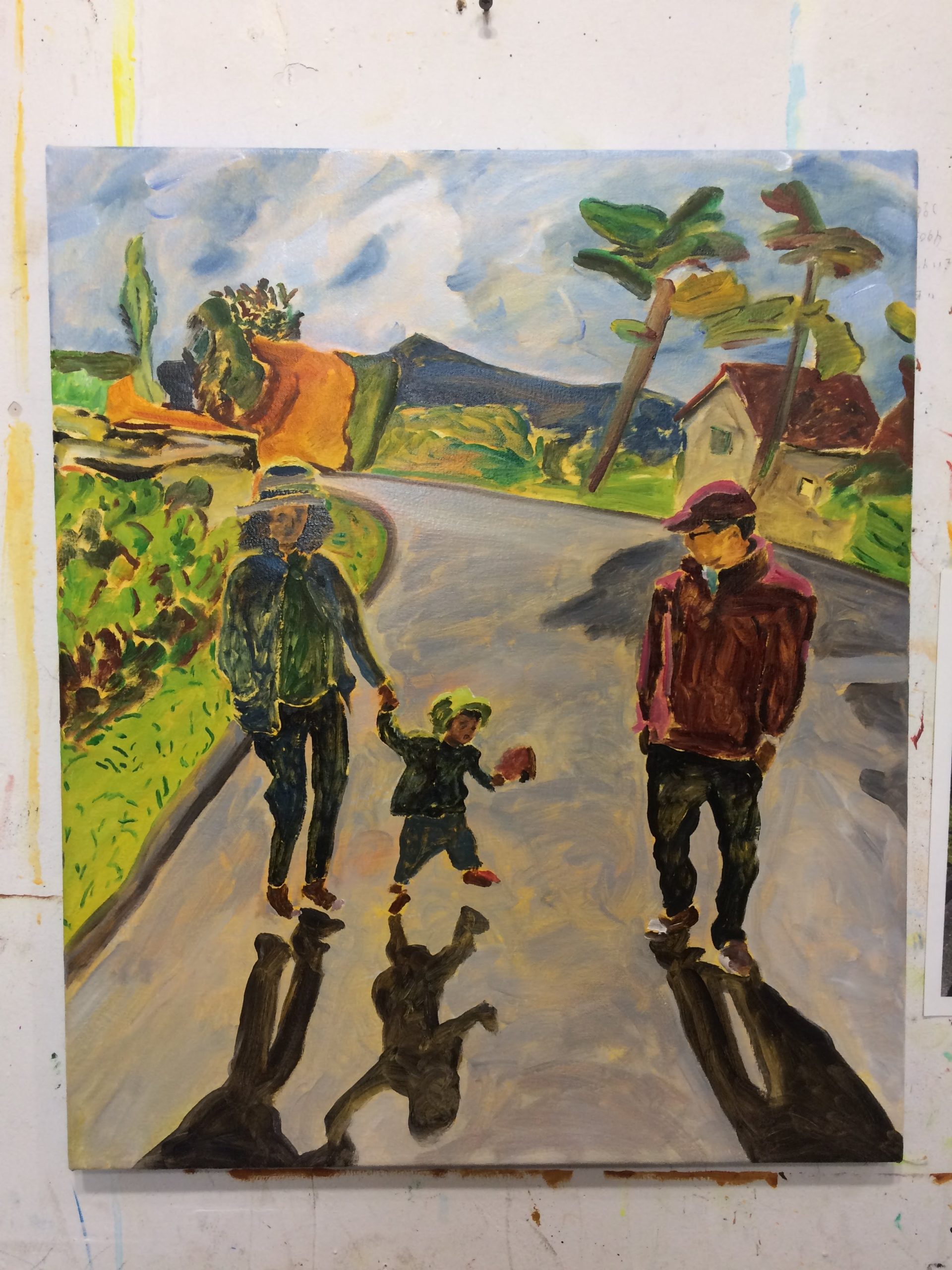

——続いて今回の「Summer Hours」の作品についてお聞きします。本作では自分で撮影した写真をベースに描いているとのことですが、人物の描き方が印象的ですね。

倉田:リアリスティックな人物画は見るのも描くのも苦手で、簡易化した漫画っぽい顔が好きなので描いています。周りの風景は結構描き込んでいる中、顔だけが漫画っぽいので、そのギャップが目につくのかもしれません。

——確かに、Instagramで過去の作品を見ると、今とは作風が違いますよね。

倉田: 以前は野球のネタを多く取り入れた作風でした。そう、学生の頃から数年前までは野球を軸に描いてきたのですが、さすがに飽きてきてしまい……。ある時にうちの親が孫と手をつないでる絵をプレゼントしようと描いたところ、なんか良い感じに描けたのをきっかけに、身の回りの題材に目を向けるようになりましたね。

2017年、親に送ったという思い出の作品

——「Summer Hours」の作品からは、1970年代から1980年代にかけての日本の田舎の夏休みのような雰囲気を感じました。

倉田:僕が描きたかったことは、そういうことかもしれません。アートって本当にいろんなジャンルがありますけど、僕は絵日記みたいなものでもアートになるなと思っています。

今回の展示に来てくれた人から、彼らの思い出なんかと重ね合わせて何かを感じてくれたみたいな声をちょこちょこ聞くことができて、そういうのは単純に嬉しかったです。

ここ数年はミルトン・エイブリー、フェアフィールド・ポーター、ルイス・ドッドといった風景画家が好きなんですけど、彼らは難しいことはやってないんですよ。等身大の生活を彼らなりの描き方で描き残していて、次世代の人間にきちんと伝えることができている。そういった画家になれたらいいなと思っています。

——野球の画家から変わったように、今後も作品が変わっていくこともあるのでしょうか?

倉田:作風はこの先も変わっていくと思います。子ども達も写真なんか撮らせてくれなくなるだろうし、一緒にお出かけも厳しくなるでしょう。家族崩壊もあるかもしれません(笑)。何が起こってもおかしくない世の中なので、そういった毎日の変化をきちんと感じて作品に反映できるタイプの画家になれたらいいですね。

「Summer Hours」の展示風景

フルタイムアーティストの生活を送ったことがないので、大海に裸で放りこまれるような気分です

——今後の予定で決まっていることはありますか?

倉田:2023年にロサンゼルス、2024年にはパリで個展をやる予定です。

——個展が続くと、絵画修復の仕事との両立は大変そうですね。

倉田:今は週2日でやっていますが、そろそろ本格的にフルタイムのペインターになってもいいかなと感じてます。ドキドキですが。

——家族を養っていくことが心配でのドキドキですか?

倉田:もちろんその経済的不安もありますし、精神的にもドキドキだなと(笑)。いわゆるフルタイムアーティストの生活を送ったことがないので、大海に裸で放りこまれるような気分です。まあやってみて気付くことは多いでしょうね。いろいろと試してみます。

“Just stick around, your turn will come”

——日本は3年ぶりだそうですが、コロナ禍前と違いを感じることはありますか?

倉田:日本の友達にはこの話をすごくしてるんですけど、本当に東京はいい街だなって感じました。ここ数年でニューヨークは物価の高騰に伴い浮浪者が増え、街の治安が不安定になってきています。僕の住んでるブルックリン のアパートの周りを数分歩けば2、3人は浮浪者がいますし。この間なんて朝、子どもを学校に送った帰り道で、浮浪者っぽい人とデリ(コンビニみたいな売店)の店員の小競り合いが始まり、しまいにはナイフをぶん回してるのを目の当たりにしたり……、日常茶飯事でこのようなことが起きるわけではないですが、気を引き締めて生活しなくてはいけません。3人の子どもを育てる親としてもひさびさに東京に戻ってきて、街の「安全性」に心地よさを感じました。ずっと住んでるとあたりまえに感じるでしょうが、安全な街に住めるっていうのは重要です。

「Summer Hours」の展示風景

——日本のアートカルチャーについてはどう感じていますか?

倉田:東京のアートシーンやアジアのシーンが盛り上がってることは、アメリカに住んでいても感じます。若いコレクターが若いアーティストをサポートしていくことはすごく良い習慣だと思いますが、日本国内のみの競売なんかで売り買いされるアートには危なさも感じます。結局作家の将来性より、マネーゲームで金持ちをより金持ちにしてるじゃないですか。詳しく知らないけど、アメリカにももちろんそういったシーンがあり、作家としてはどのパートナー(画廊)と組むかでその後のキャリアが左右されるんだろうなと感じるようになりました。

2014年、恩師であるフォレスト・マイヤーズと

Photography Hiroyuki Seo

——ご自身の経験から、「自分の好きなことを仕事にする」上で大切なことがあれば教えてください。

倉田:あまり偉そうなことは言いたくないんですけど、今まで絵を描き続けられたことから振り返ると、僕の場合は絵画修復や彫刻家の助手という仕事が絵描きとしての振り幅を大きくしてくれたかな。

最初はなんでも真似事じゃないですか? 真似事をやり続けられる環境を作ることですかね。フォレスト・マイヤーズさんがぽろっと言った言葉で覚えてるんですけど、“Just stick around, your turn will come”(最後まで帰るなよ、君の番はいつかくるからね)みたいなことを言ってくれて、それも大切だなと思っています。1960年代からニューヨークのアートシーンの渦中にいて、酸いも甘いも経験した彼の言葉だったので重みを感じましたね。

■Hiroya Kurata 「Summer Hours」

会期:〜2022年9月25日

会場:東京 The Mass

住所:東京都渋谷区神宮前5-11-1

時間:12:00~19:00

休日:月曜日、火曜日

入場料:無料

http://themass.jp/

Photography Masashi Ura

Text Kango Shimoda