音楽ファンの間でふつふつと話題を集めているニューバンド、SAMOEDO(サモエド)。このプロジェクトはフロントマンの菅原慎一(Shin)(ex.シャムキャッツ)が、nakayaan、鈴木健人、沼澤成毅とともに立ち上げ、「アジアへ向けて発信するのではなく、アジアから発信する」といったコンセプトの下にアート性の高い音楽を表現している。

7月には待望の初アルバム『SAMOEDO』もリリースし、日本のみならずアジアの仲間とともに構築したサウンドを提示している。ライヴ活動もスタートした今、SAMOEDOが伝えたいサウンドやどのように結成されたかなど、菅原慎一(Shin)と鍵盤奏者の沼澤成毅の2人に聞く。

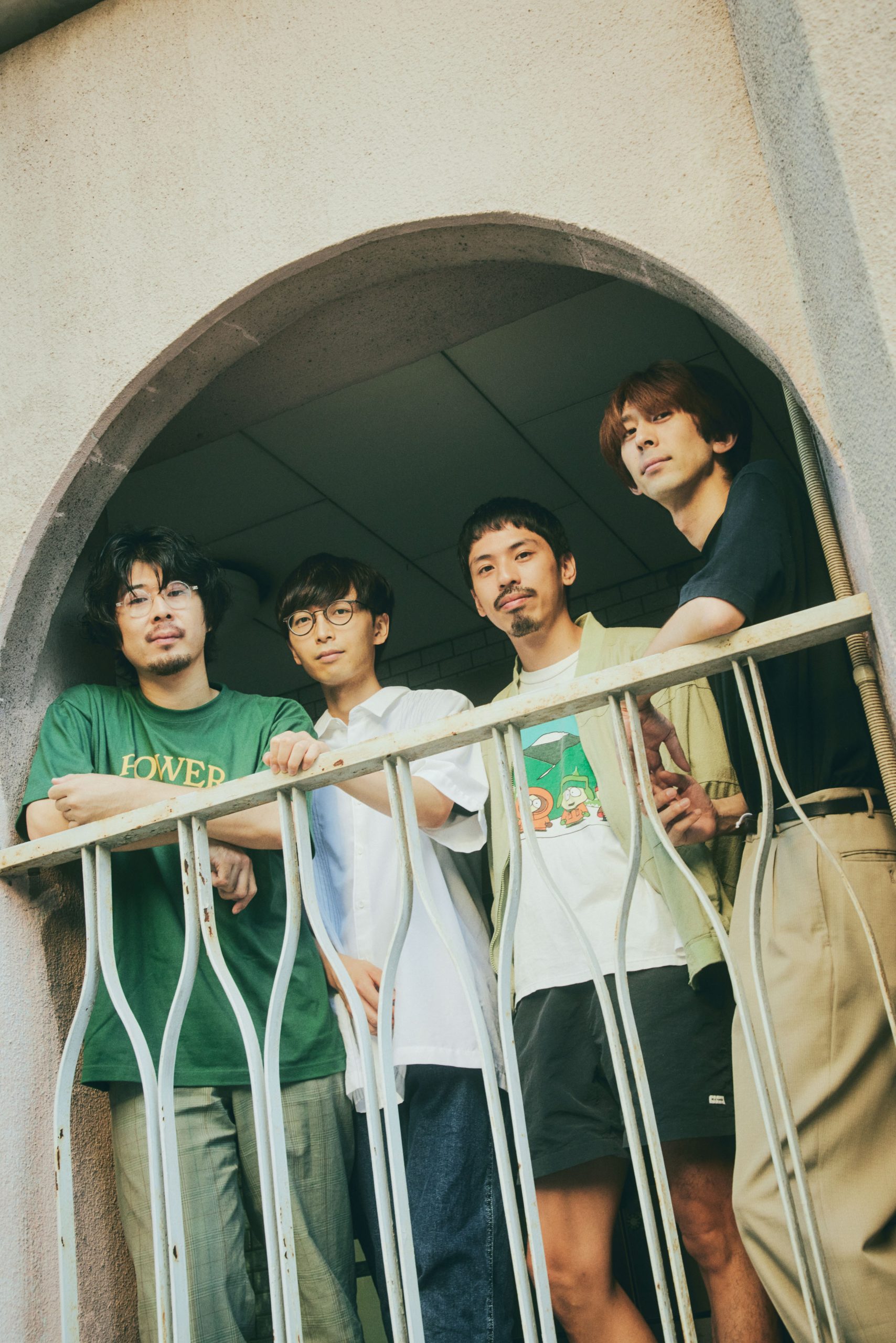

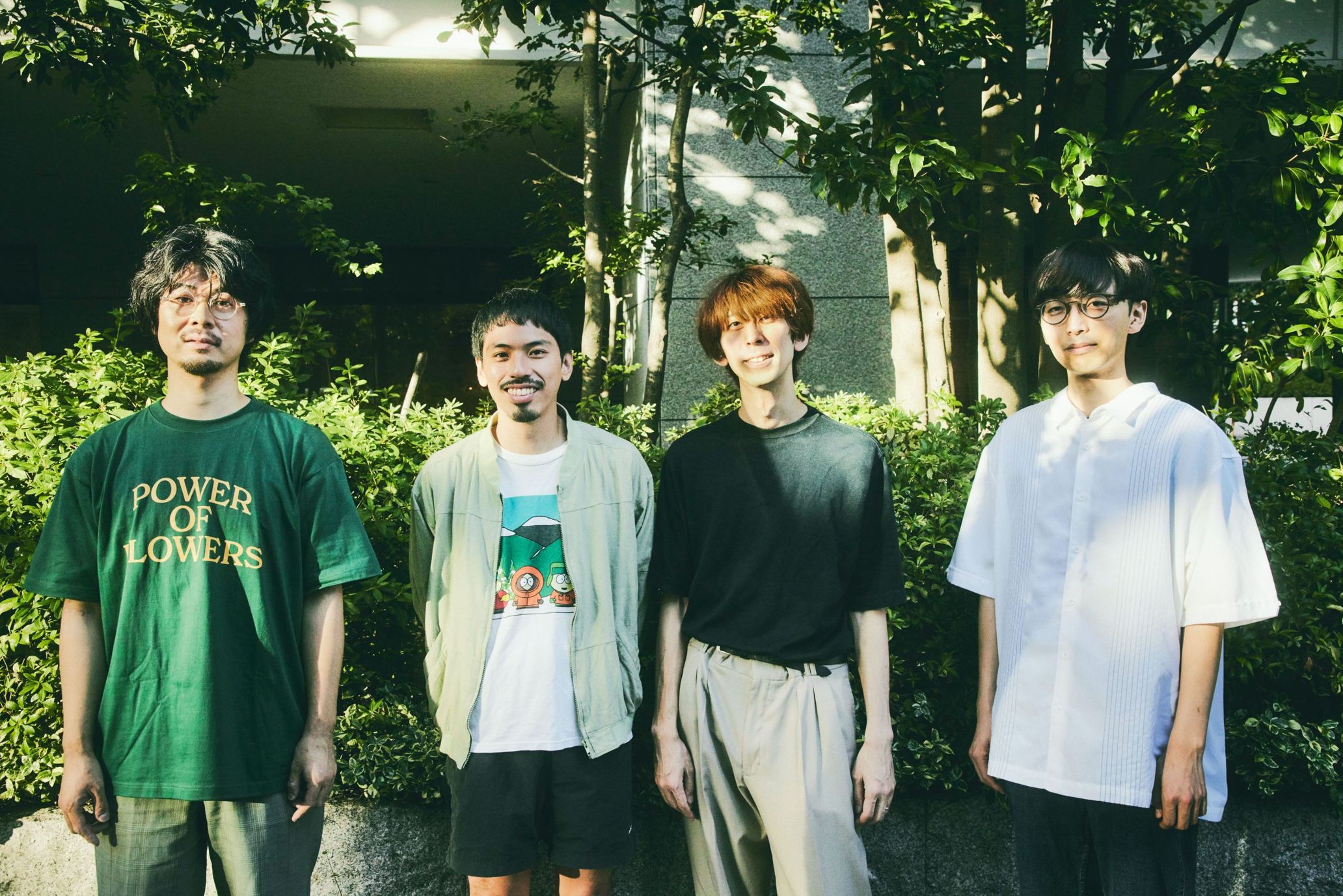

SAMOEDO(サモエド)

菅原慎一(Shin)(ex.シャムキャッツ)が、nakayaan、鈴木健人、沼澤成毅とともに2022年に結成した4人組バンド。「アジアへ向けて発信するのではなく、アジアから発信する」をコンセプトに、開かれたポップミュージックを展開する。1stアルバム『SAMOEDO』は、韓国・ソウルでスタジオ「ormdstudio」を主宰するキム・チュンチュがミックスを担当し、同じくソウルのレコーディングスタジオ「Philo’s Planet」を主宰するジャイミン・シンがマスタリングを担当。アートワークは、ソウルを拠点に活動するハエリ・チュンのインディペンデントパブリッシャー「SUPERSALADSTUFF」が手掛けている。写真左から、菅原慎一(Shin)(Vo&Gt)、鈴木健人(Dr)、nakayaan(Ba)、沼澤成毅(Key)。

Instagram:@samoedo.band

Twitter:@SAMOEDO_band

現代アジアを生きる一員としての音楽を発信する

——SAMOEDOは、菅原さんが書籍『アジア都市音楽ディスクガイド』(DU BOOKS)を執筆・監修されたことが、バンド結成のきっかけになっているそうですね。まずは、このあたりのお話から教えてもらえますか。

菅原慎一(Shin)(以下、菅原):順を追ってお話しすると、まずシャムキャッツの解散があり、その後に新型コロナウイルスのパンデミックがやってきたことで、アジアの音楽をフィールドワーク的に研究することができなくなってしまったんですよね。その中で本を制作することになってしまって……。当時、僕は自宅のデスクで執筆作業をしていたわけですけど、単純にうずうずしちゃったんです。そう、音楽研究家としてやっていくのではなくて、ステージに立ちたいなっていうのが純粋な気持ちとしてあったんです。それが1つの軸としてありますね。

——菅原さんはアーティストだからこそ、自然とデスクよりもステージに向かいたくなる衝動が湧いてきたのですね。SAMOEDOは「アジアへ向けて発信するのではなく、アジアから発信する」ということをコンセプトにされています。これにはどういった考えが?

菅原:どういうバンドにするかということを考えた時に、(日本以外の)アジアの国々に対して、どこか人ごとのように感じているところがあったので、もっと当事者目線で捉える必要があるんじゃないかと考えるようになったんです。

そうすることによって、自分がちゃんと世界に入っていけるような気がして。それがアジア人としてのアイデンティティーを踏まえてやっていくって考えにつながっていったんです。わかりやすく言うなら、コロナ禍ではあったけど、自分が次にやる音楽は日本のバンドとしてやっていくというより、アジアから世界に向けて「こんなにカッコいいアジア人がいるよ」ってことを伝えられるようなバンドにしたいと思ったんです。それでnakayaanくん、鈴木くん、そして沼澤くんに声を掛けたという流れになります。

沼澤成毅(以下、沼澤):最初に連絡をもらった時は面識もなかったので、びっくりしましたね。なんで僕なんだろうって。でもバンドの構想や広がりを持つ者として音楽をやっていきたいという思いを聞いて、「ぜひやらせてください」と返事したんです。

菅原:面識はなかったんですけど、誰でもいいわけではなくて、沼澤くんじゃなきゃダメだっていうのが前提としてありました。会ったことはなくとも、音楽という1つのもので語れば、すぐにわかってくれるはずだって自信があったんですよ。そう考えられるようになったのも書籍の制作があったからかもしれません。今は勇気を出せば誰とでもつながることはできるし、理解し合うこともできる時代。

——ではSAMOEDOは表現自体を世界の音楽シーンに向けられていますが、そういうスタンスになったのは、菅原さんがシャムキャッツの活動を介して日本のシーンを見てきた経験も大きいですか?

菅原:僕としては東京から生まれるアンダーグラウンドのシーンを、みんなで一緒に大きくしながら、同時に自分も成長していったという感覚があるので批判的な意識はないです。ただ俯瞰してみると、インターネットがすみずみまで普及して自由な世の中になっているはずなのに、それによって逆に固定化されているようで閉鎖的に感じる部分があります。

僕がSAMOEDOで実践したいのは、そういった考えに対するスタンスとして、アジアのいろいろな友達と手を組んで新しいことを発信することで対抗していこうって気持ちがあったんですよね。

——なるほど。では、「アジア人として発信する」というコンセプトの意味は、何もアメリカやヨーロッパに標準を当てて、エキゾチックな活動をしていくというわけではないということですね。

菅原:そうです。例えば、今って漢字をあしらったデザインなんかがはやっているじゃないですか。そういうのってねじれたエキゾチシズムというか無邪気なセルフオリエンタリズムみたいなところがあって、ある種の新鮮さがあるからウケている。でもその一方で、どこか人ごとで、その文化がある国の歴史やその土地に住む人がどういう思いで生活しているのかってことを知らない間にスルーして、無意識のうちに消費してしまう場合もあるんじゃないかと。SAMOEDOはそういうものではないよってことをコンセプトとして立てたんですよね。

自分達は“もともと”アジア人で、周囲からもそう認識されるわけですけど、アジア人であることを利用して経済活動しているわけでも文化を消費しているわけでもなく、みんなと一緒に生きている人間なんだよって発信したい。「Suiteki」のミュージックビデオでは、お寿司は日々の生活の中ですごく近い距離に存在することを伝えたくて作りました。タッチパネルで注文する回転寿司店は、もはやファミレスくらいリアルな若者の日常ですよね。

SAMOEDO 「Suiteki」

アルバムで形にしたシンセサイザーバンド的な表現

——そのような考えの上で表現されているSAMOEDOの音楽は、世界のどこで作られている音楽なのか、時代感も含めてわからないような表現になっていると感じました。ある意味、どの国の街で流れていても、その人の生活に馴染むように響くような気がします。

菅原:そこは意識しましたね。それこそ、沼澤くんの作り出すシンセサイザーの音は、すごく越境性を持っていると思っているんですよ。いつの時代なのか、どこの国なのかわからないアプローチをしたいと考えたからこそ、SAMOEDOに沼澤くんを誘いました。

というのも、自分が作る音楽表現だけではノスタルジーな方向に引っ張られて、グローバルに広がっていかない感じがしましたし、純粋に気持ちいい音や良いフレーズをシンセサイザーで入れたいという思いもありました。1stアルバム『SAMOEDO』は、まさに、どこの街でも響くように、耳をマッサージするような効果があるようにと考えて作っていきました。

——沼澤さんはアルバムを制作する上で、どのように鍵盤の音を入れていきましたか?

沼澤:菅原さんが持ってきた曲が、最終的にどういう方向を向いているのか想像しやすかったので、フレーズもスムーズに思い浮かびました。そして、自分以外の3人が録音した曲にシンセサイザーの入る隙間が良いあんばいで用意もされていたので、最後に自分が音を入れることで完成形にまとまっていったのもよかったですね。鍵盤は自宅でレコーディングしたんですけど、楽しみながら制作することができましたよ。逆に、菅原さんは僕の鍵盤に対してどういうものを求めていましたか?

菅原:弦楽器って、できることに制限があるんですよね。その点シンセサイザーには無限の可能性を感じていて、沼澤くんの音を自由に乗っけてほしいと思っていました。そういうシンセサイザーバンドみたいにしたいと考えていたので。

——確かにギターの音量は小さくミックスされているので、シンセサイザーバンドというワードがすごく腑に落ちます。

沼澤:他の楽器の音量がミニマルにまとまっていますよね。僕としては、ここまでシンセの比重が大きくなるとは当初は予想していませんでしたね。なのでミックスが上がった曲を聴いたら、けっこうシンセの音が前面に出ているなと感じました。作り方としては、わりと感覚的にフレーズを考えてそれを重ねては引いて、という足し算引き算みたいなやり方で制作を進めました。

菅原:そうだったね。思い出深いのが、締め切りぎりぎりで間に合わないんじゃないかって時に、沼澤くんの家に行って朝5時くらいまでシンセの音を録音して重ねたりしたんです。その時に、鍵盤にはプレーヤーが歩んできた歴史や音楽体験が反映されるものだと思うんですけど、沼澤くんがこれまでに培ってきたブラックミュージックやジャズ、日本のアンビエントっぽいものだとか、そういった文脈が鍵盤によって重ねられていっているようで、それがすごく良かった。これがSAMOEDOのおもしろいところかもと感じましたね。次作では、自分もギターでそういうことをやりたいです。

沼澤:本当に、ここまで音を重ねたのはめちゃくちゃひさしぶりでした。

菅原:それでいて煩雑になっていないのがすごい。沼澤くんのセンスでまとめられているのが良いと思ったよ。

言葉を紡いで物語にするのではなく瞬発力を持った歌詞を

——ー方で、菅原さんの書く歌詞の描写が非常にユニークでした。あえて断定的な言葉を避けて、疑問詞や造語も巧みに使っていますよね。その辺りの歌詞の作り方について教えてもらえますか。

菅原:言葉ってとても取り扱い注意なものじゃないですか。日本のバンドがよく言われるのに、歌詞がグッとくるとかありますよね。そのグッとが注目されがちだし、自分も好きなんですけど、SAMOEDOでやりたいのはリズムを重視した音感なんです。言葉の連なりが生み出す文脈というよりも、もっと後ろにあるものを表現したいと言いますか。だから、聴く人によっては何を言っているのかわからないような曖昧な作りにしています。そこからイメージを想起させるような言葉の使い方を探っていっているので、ある意味ではすごくポエティックなのかもしれません。僕の言葉を聴いた時に、一瞬はっとするような歌詞表現をやりたいと思っています。

——ちなみに、楽曲制作はセッションで行われたのですか?

菅原:いえ、基本的にはDTMを使ってリモートで行いました。ちょうどコロナ禍で外出しにくい時期に制作していたこともあって、メンバーが狭い部屋に集まってやるというのは合理的ではなかったし、時代に反しているようにも感じました。

今はコロナ禍も少し落ち着いてきて、制作してきた曲をライヴで披露する段階なんですけど、お客さんの前で演奏することで、また別の楽しみが増えてきましたね。

——それこそ先日の初ライヴ(7月16日の「つくばロックフェス」)とリリースパーティ(代官山SPACE ODDにて8月10日開催)を経て、どんなことを感じましたか?

沼澤:やっぱりステージからお客さんに向けて鍵盤を弾くというのは、グッとくるものがありましたね。同時に楽曲のイメージも変わりました。音源とは違うアプローチでシンセの音数は減ってもバンドとして表現しているので、分厚く音を表現できています。DTMで作っていた曲が、こんなふうになるんだなって認識ができています。

菅原:ライヴはお客さんとの生のコミュニケーションですからね。音源で表現していたものとは違うところを見せていかないといけないっていうのは、やっぱりバンドとしてはあるんですけど、それをSAMOEDOでどう表現していくのかを模索していく作業がすごく楽しいです。

リリースパーティはすごくハッピーな空間で、お客さんも体をずっと動かしてくれていたので理想的な時間を過ごせました。その揺れ方もみんな違ってすごくよかった。DJが良い音楽をかけて、それに対して自由に体が反応しているような光景でしたね。

——アルバムがリリースされライヴもスタートした今、いよいよバンドが本格始動した状況だと思います。今後はどのように活動したいですか?

菅原:メンバーおのおの、SAMOEDO以外の音楽活動を行っているので、SAMOEDOとしての動きはどうしてもマイペースになってくるとは思うんですよね。自分としては、そこに少し寂しさを感じることもありますけど、いつでも集まっていい感じにやろうってことをあたりまえにできるようにしていきたいですね。具体的な目標ではないのですが、SAMOEDOというバンドが伝えたいことを、そのときどきに応じた形でしっかりと表現していきたいです。

Photography Tetsuya Yamakawa

Text Ryo Tajima