RQNYの初取材が実現した。

RQNYと書いて「ロニー」と読む。8月に1stEP『pain(ts)』をリリースしたばかりのニューカマー。破格の才能の持ち主だと思っている。楽曲を聴いた瞬間に、ゾクゾクするような感触があった。今までに触れたことのないタイプの、ダークで、しかし確実に胸を揺さぶる新しい日本語のポップミュージックがあった。ビートやサウンドのデザイン、歌のフロウは今のグローバルなR&Bやヒップホップの潮流を踏まえているけれど、誰にも似ていないし、どのシーンに属しているわけでもない。孤独の中で研ぎ澄まされた音楽、という感じがした。

RQNYは現在21歳。以下のインタビューにもある通り、マイケル・ジャクソンに憧れ、XXXテンタシオンに触発されてアーティストを志した。表現を駆り立てる原動力は「怒り」なのだという。誰もがSNSで自己発信しバズを足掛かりにのし上がっていく今の時代に、18歳から、ただただベッドルームで曲を作り続けてきた。 RQNYとは一体どんなアーティストなのか。ルーツから信条まで、いろいろと話を聞いた。

根幹にあるマイケル・ジャクソンという存在

2001年生まれ、東京拠点のシンガー/ソングライター/トラックメーカー。マイケル・ジャクソンで音楽に目覚め、XXXテンタシオンに触発され、ベッドルームで曲作りを始める。2021年末に「流星」「三日月の夜」を突如リリースし、早耳音楽リスナーから注目を浴びる。2022年8月に1stEP『pain(ts)』を配信リリース。先行配信曲「shame」「live for」は 「 RADAR Early Noise 2022 」 など多数のプレイリストに選出。『SUMMER SONIC 2022 OSAKA』での堂々たるステージングも話題を呼んだ。

オフィシャルウェブサイト:https://rqny.jp/

Twitter:@RQNY_official

Instagram:@rqny_official

――音楽との出会いはどういう感じだったんでしょうか?

RQNY:たしか小学校3年生くらいの時が、マイケル・ジャクソンが亡くなった年で。その頃に親が『THIS IS IT』を買ってきたんです。それを家で観て、わけもわからず聴いていたら、どんどん興味が出てきて。そこで初めて音楽というものを知ったという感じです。

――「live for」の歌詞にも「今も忘れちゃいない Thanks Michael Jackson」というフレーズがありますが、まさにマイケル・ジャクソンの存在が音楽への入り口だった。

RQNY:そうですね。マイケル・ジャクソンを聴いて歌手になりたいと思ったと言ってもいいと思います。

――どういうところに興味を持ったんでしょうか?

RQNY:みんなはダンスがすごいっていうけど、僕にしてみれば、この人の声ってすごい変だなって思って。その頃から特徴のある声に惹かれていく自分に気付いてました。なんでこういう声の出し方なんだろう? みたいなことを小学生ながらに考えたり、本屋さんに行ってマイケル・ジャクソン関連の本を手にとったり、中学に上がったら英語を頑張って和訳して、もっと深く理解してみたりして。たとえばジェイムス・ブラウンを聴いてみたりとか、マイケル・ジャクソンからいろいろ音楽を知っていった感じです。

――でも、出会った時にはマイケル・ジャクソンはもう亡くなっていたわけで。

RQNY: 亡くなってましたね。「この人のライブに行きたい」って言ったんですけど、そしたら「亡くなってるよ」って言われて。結構悲しんだ思い出がありますね。

――マイケル・ジャクソンって、すごく多面的な方ですよね。キング・オブ・ポップと言われているし、スーパースターであるし、時期によってもさまざまなイメージがある。RQNYさんとしてはマイケル・ジャクソンのどういうところに惹かれて、どういうところに憧れたんでしょうか。

RQNY:すごく明るい音楽をやっている人だったんですけど、話を読んだりインタビューを読んでみると、幼少期に壮絶な経験をしていたり、すごく暗い人生を歩んできたと思うんです。売れてからもメディアからバッシングされていたと思いますし。なのに、こんなに希望のある曲を書いて、なおかつみんなを感動させている。その姿勢って、アーティストの本質のような気がして。そのパワーに無意識に惹かれているというのはありましたね。気付いてはなかったですけど、今考えるとそうなのかなって思います。

――最初は単に音楽として格好いいと思っていたところから、だんだん認識を深めていって、内面にも惹かれるようになっていった。

RQNY:そうですね。本人の発言で「僕には幼少期がなかった」みたいな言葉があったんですよ。そこで、強烈に共感したんですね。僕も子どもの頃から大人ばかりが周りにいて、かなり人の顔をうかがって育ってきたので。この人はなんでこんなにキラキラできるんだろう、なんでこんなに沈まずに生きていけるんだろうっていう。憧れというか、単純な興味というか、底知れないものを感じていましたね。スーパースターにも自分と同じところがあるんだ、という感覚もありました。

――大人ばかりが周りにいる幼少期というのは、どういう環境だったんでしょうか?

RQNY:海外に行くことが多かったんです。母親の出身がルーマニアだったので、小さい時は、ルーマニアに行ったり、日本に行ったり、引っ越しも何回かしてきて。自分の家がどこかわからない、自分の言語が何かわからない。かつ、母親のハーフのコミュニティみたいなものにも入ってたんですけど、そこでいったん溶け込んだとしても、離れちゃったりすることがたくさんありすぎて、同世代の子と深くコミュニケーションをとる機会もなかった。小学校に行っても、どこか自分は普通じゃないっていうことを感じていて、全然馴染めなかった。子どもでいるという意識はなかったですね。常に自分を守っていたというか。そんな感じがありました。

――そういう自分だからこそ、より強くマイケル・ジャクソンのような存在に惹きつけられるようなところがあった。

RQNY:そうですね。今は結構暗い音楽を聴きがちなんですけど、根幹になっているのはマイケル・ジャクソンなんですよ。だから、ただただ暗いものは書きたくないというのにもつながっている。自分の意思の軸ではあると思います。

――マイケル・ジャクソンって、不思議な存在ですよね。キング・オブ・ポップではあるけれど、何かのジャンルや国や地域を代表したり象徴しているわけではない。世界中にファンがいるけれど、世界中のどこにもいないという感じもある。そういう存在のあり方に憧れたというのはあるんじゃないでしょうか。

RQNY: そうです。良い意味でも悪い意味でも、社会の中にいない感じがしてたんですよね。社会に溶け込めてない人、社会から浮いている人が、社会とうまく寄り添おうとして、なおかつ理想論を掲げてるっていうのは、死ぬほど格好よかった。それは自分のやりたいことだなって本当に思ってました。

抑圧からの解放へと導いてくれたXXXテンタシオン

――小学生の時にマイケルに出会って衝撃を受けて、そこから10代、思春期と、どんな感じで音楽の興味を広げていった感じなんでしょうか。

RQNY: ずっとマイケル・ジャクソンを聴いていたんですけど、高校生の時にたまたま派遣で行った仕事にフィリピン人の集団がいたんですよ。その人たちと仲良くなって。その人たちが聴いていたのがXXXテンタシオンだったんです。そこからヒップホップを聴くようになった。こんなに暗いけど、明るい音楽があるんだって。本当に同じ風に思っちゃって。すごく暗いはずなんだけど、ポップスに聴こえたし、素敵だなと思って。そこからヒップホップを聴くようになった感じですね。

――マイケル・ジャクソンとXXXテンタシオンは時代もシーンも人に与える印象も違うけれど、RQNYさんとしては、何か共通するものを感じたんですね。

RQNY: 感じました。「なんか、こいつ違うな」っていう。それまで誰を聴いてもピンと来なかったけど、XXXテンタシオンはちょっと違うなと思った。でも、エモラップ自体にはそんなにハマんなかったんですよね、そこからカニエ・ウェストとか、いろんなヒップホップのアーティストを聴くようになりました。

―― それまでヒップホップはあまり聴いてなかったんですか?

RQNY: 聴いてなかったですね。狭いんですよ、僕。好きな曲をずっと聴いているタイプで。今でも知識は全然ないですし。

―― XXXテンタシオンにのめり込むようになったきっかけの作品は?

RQNY: たしか「Sad!」か「Look At Me!」だった気がします。「なんだ? この暴力的なやつ」と思ったし「すごいポップな曲だな」と思った。それの2つだと思います。

――僕もXXXテンタシオンはリアルタイムで聴いていたんです。異質なものが突然出てきてスターになっていった過程を後追いじゃなく見てきた。彼って、出てきた時は、暴行事件とかいろんなゴシップがありましたよね。でも、曲だけ聴くとすごくピュアな感じがする。切なくて悲しい曲だけど、ライブの映像を見るとすごく盛り上がっていて。抑えつけられて凝縮されたエネルギーがステージで爆発しているようなイメージがあった。おそらく、RQNYさんもエモラップというムーブメントよりも、XXXテンタシオンの特別なスター性みたいなものを嗅ぎ取ったんじゃないかなって思ったんですけど、そのあたりってどうですか?

RQNY: 僕も似たような感覚でした。「Look At Me!」を最初に聴いた時、ひどい歌詞だな、最低だなと思ったんですけど、初めて曲を完全に感覚で受け取ったというか。今おっしゃられてた通り、抑圧されてる若者が、どうにか飛ぼうとして、自分を解放してるような感じをすごく感じたんです。だから、意味も大事ではあるけど、テンタシオンを聴く上で、それはそこまで重要じゃなかった。やっぱりライブを観たらわかりますよね。みんな多分同じものを受け取って騒いでるんだろうと思いました。で、自分も、表現したいのにできないというような、こんなに抑え込まれてるのは一体何なんだろうっていうような思いを抱えてた時期でもあったんで。勇気づけられたんですよね。たとえ、その人の人格がどんな人でも、僕にはそんなに関係なかったです。

表現する側へ―― 「俺は音楽やったほうがいいな」

――音楽を表現する側になろうと思ったのは、いつぐらいのことですか。

RQNY:テンタシオンに出会ってからですね。それまではふわふわとしてました。マイケル・ジャクソンを聴いてから歌を仕事にできたらいいなと思ってたんですけど、実際は野球をやってましたし、歌も全然上手じゃなかった。でも、自分の中にどんどん溜まってるエネルギーみたいなものを感じていて。毎日怒ってるし、これをどうしたらいいんだろうって考えていた時に出会ったのがテンタシオンだったんで。「あ、こういうやり方もあるんだ」と感じて。「俺は音楽やったほうがいいな」って思いましたね。

――そこからは迷いはなかったですか?

RQNY:迷いはなかったです。ただ、高校に行ってる時はとても音楽をできるような状況じゃなかったんで。辞めたかったけど辞めれなかったし。だから卒業したら絶対に始めようと思って、卒業した瞬間にすぐ始めました。

――機材とかソフトとか、そういうことに関してはどうでしょうか? トラックメイキングに関しては、どうやって情報を入れて、どうやって自分の中で手段として確立していったんでしょうか。

RQNY:情報なんて、別に何もいらなかったですよ。中古のMacBook ProとLogicで一通りのことができて、今でもそれで作業してますし。3万ぐらいのスピーカーを買って、インターフェイスを買って、アプリを広げたら簡単そうだったんで。最初から全然できました。

――こういうことを自分は歌う、そのためにこういうサウンドが必要だというイメージがあれば、ただそれを形にするだけだった、と。

RQNY:そうです。最初はめっちゃ簡単だなって思いました。今でこそ知識も入ってきちゃってるし向上心も上がってきてるんで、より難しくなってきてるんですけれど、最初は本当にシンプルで。簡単じゃんって思いましたね。自分がやろうと覚悟しただけで、こんな簡単にできるんだって思いました。

――そうやって曲を実際に作り始めたのは、何歳くらいの頃ですか。

RQNY:18ですかね。だから3年前です。

表現の根底にある「怒り」は、どこから湧きどこへ向かっているのか

――先ほど怒りのような感情があったとおっしゃっていましたが、それは自分を駆り立てるガソリンのようなものになっていましたか?

RQNY:というか、今でもそれでしかないですね。周りの人とコミュニケーションが取れないぶん、自分と話す機会が小さい時から多くて。しかも、すごく厳しく自分を責めちゃうし、深く考えすぎちゃうから、いつも答えが出なくて、結局、怒って終わるんです。でも、それをうまく表現させてくれるものが音楽だった。そういう感じでした。

――何に対しての怒りが多いんでしょうか。社会なのか、周囲なのか、もしくは自分自身なのか。もしくは、対象もなくただただ湧き上がってくるものなのか。もちろん一概に言えることではないと思うんですが。

RQNY: なんだろう……。今でもよくわかってないんですよね。例えば社会に対して怒っていたとしても、考えを進めていくと、結局、自分の中に答えを探そうとする。自分自身と話すというところにたどり着くんです。だから、怒りの種類はたくさんあるけれど、元がなんだったか覚えてないんですよ。だから、そう聞かれると難しいですよね。止まることがない。これについて書こうとかじゃなくて、その時思ってることが勝手に出てきちゃうから。

――出どころのない抑圧を受けてる感覚みたいなものがあったりするんでしょうか。例えば貧しくてとか、クラスでいじめられていてとか、そういう疎外感や寂寞感ではなく、なにかしら解決不能なものとして束縛されているような感じがあるというか。

RQNY: まあ、直接的なものはたくさんありますよ。ルーマニア人として差別されたりとかは全然ありましたし。恨んでいる人も当然いますし。でも、それは今、創作において、僕にとって重要なことじゃないですね。そういうことじゃないです。そこが重要ではない。なので、これは完全に僕の問題ですね。環境のせいにしない性格なんで。自分と話していくから、音楽をやるしかないんだろうと思っています。

――曲ができた時に、自分の中で何かが解決するような感覚はありますか?

RQNY:うーん、作った瞬間だけですね。作った瞬間はもう狂ったように聴くんですけど、そこからどんどん嫌いになる。まだ足りなかったな、浅かったなとかよく思ったりします。ただ、月日が経って聴いてみると気付くこともある。それがまた次の曲に活きてる場合もあるし、全然これ意味なかったなっていうこともあるし。正直なことを言うと、わりと過去はどうでもよくて、常に今のことを考えてますね。

――『pain(ts)』の収録曲には、そうやって曲を作り始めた頃の曲もありますか?

RQNY: そうですね。半分以上は18、19の時に作った曲です。「Lone Wolf」は3曲目、「live for」は4曲目に作った曲ですね。

――それこそ「live for」とか、聴いていて、決意表明のような感じがあったんです。自分はこうやって音楽を作る、こうやって音楽を向き合うんだという意思が、そのまま歌になっている。そこから始めざるを得なかったということなんですね。

RQNY:まあ、今考えるとそうかもしんないですけど、当時は何も考えてなかったです。よくわかってなかったですね。

――歌詞の中に「君」という言葉が出てくる曲も多いですよね。ある種のラブソングのようなモチーフの曲もありますが、どうでしょうか。

RQNY:純粋なラブソングは少ないです。

――ラブソングというよりは、やっぱり自分との対話のようになっている。

RQNY:全部そうなんですけど、結局、他人をも自分の鏡として見ちゃう癖があるんですよ。だから結局、曲には自分と話しているさまを書いているところはあります。

本質を追い求めるがゆえの「暗さ」

――RQNYさんはここまでの話の中で、自分の音楽に対して「暗い」ということをおっしゃっていますよね。実際、作品にもダークさはあると思うんですが、暗いというのは、いろいろなイメージや意味合いのある言葉だと思うんです。ご自身としては、暗いというのを、どういうものとして捉えているんでしょうか。

RQNY: 僕の思う「暗い」っていうのは、考えが深いみたいな、そういうことですね。悲しいとかじゃないです。ただ、さっきから自分で発言していても、暗いっていう表現があんまりしっくり来てないんです。なんかそういうことじゃなくて。自分と話してるうちに、すごく深いとこまで潜っていった感覚がある時は、そういうことになりがちなんですよ。ただ、その上のほうには常に光がある。そこに行きたいけど、いったん僕は潜るよっていう感覚。ただ、それでしかない。その上にある光がないと潜っている意味がないんですよ。救いようがない暗さってのは一切ないと思いますね。

――なるほど。僕も「暗い」という言葉が持っている誤解はちゃんと解いておきたいと思ったんですね。例えば、今の日本の社会で使われている「暗い」という言葉は、特に「ネクラ」とか「陰キャ」みたいな言い方があるせいで、単純に人とコミュニケーションが取りづらいとか、それくらいの意味で使われることが多くて。たぶん、RQNYさんの音楽にある「暗い」はそことは全然違うものだと思うんです。どちらかというと「本質主義」みたいなものに近いのかもしれない。自分にとって大事なものがハッキリしている。他の人とそれを軽々しく共有するのは難しい。

RQNY:そうですね。

――結果として、表層的なコミュニケーションはとれるけれど、大事なもの、本質的なものを軽々しく共有できないがゆえに、溝が生まれる。そういうものを「暗い」と言うならば、RQNYさんの音楽は「暗い」という。そういうことなのかなと思いましたけれど、どうでしょう?

RQNY: そういう感じです。めちゃめちゃ共感しました。ちょっと嬉しいですね。暗いって、世間一般で使われる意味に「ん?」って思ってました。あんまり深く考えたことない人が言ってる言葉だなって。そういう感覚は常に持っていたんで、どう言えばいいかわかんなかったんですけど、今、そう言ってくれて、すごい嬉しかったですね。

――RQNYさんの音楽を聴いてると、その根っこにマイケル・ジャクソンとXXXテンタシオンがいることも、怒りと悲しみと理想主義がちゃんと同居してる感じも伝わってくるなと思いました。

RQNY:ありがとうございます。

――ちなみに、発表している中で一番最近にできた、新しい曲はどれでしょうか。

RQNY:「shame」ですね。

――「shame」ではコミュニケーションが他者に向かっているイメージがあります。この曲では歌詞の一人称が「僕ら」になっていますよね。

RQNY:その曲だけですね。僕の中での最大の光を書こうとした時に、僕が1人だけでやってることって、そこまで光ってなかったんで。世の中から浮いてたマイケル・ジャクソンが社会に寄り添うように、僕も寄り添ってみたいと日々思っていたらできた曲というか。イレギュラーですね。しかも最初はあんまり好きじゃなかったです。できた時は「なんだこれ」って思ってましたし。でも、日が経つにつれて、あ、やっぱ必要な曲だったんだなって思ってきてます。

なぜ音楽をつくるのか。ポップミュージックであることの意義とは

――世の中に曲を出して、ライブをしてからの手応えはどんな感じですか?

RQNY:これはまだ、正直、手応えがないんですよね。ちょっと触れたかなっていうぐらいです。自分自身と対話してたのに、それをみんなの前で出さなきゃいけないっていうのに、すごく苦労している自覚がある。ただ、触れてる感覚はあります。きっとここなんだ、ここの先を行くとできるんだろうなっていう感覚はある。でも、正直なところ、まだそこはもがいてる途中ですね。

――曲を作るということだけでなく、それをポップ・ミュージックとして世に広めていくということにも意思を持っているわけですよね。そこについての感覚はどうでしょうか。

RQNY:曲を作ってる時から、自分と話してはいるんだけども、自分みたいな人に届いてほしいなっていう漠然とした思いはすごくあって。共有したいんですよね。共有したいけど、音楽って、人に無理やり押し付けるものじゃないし。最初からそういう思いはあったんですけれど、その伝え方、解放の仕方がまだわからないっていう。でも、いろんな気付きもあって、もうすぐだっていう感じもあります。

――実は、音源だけ聴いた時とライブを観た時で結構印象が違ったんです。曲だけ聴いていた時はベッドルーム・ミュージックだと思って聴いていた部分もあったんですが、ライブを観ると思った以上にフィジカルな、生身の音楽なんだという印象もあって。ライブを観て、身体の動かし方とか、発声とか、ステージの立ち方を観て、ヒップホップ・カルチャーに影響を受けた人なんだと気付いたところがありました。

RQNY:そうなんですね。今言われてハッとしました。僕は最初からライブをやるってなったら、そういうのしか思い浮かんでなかったんで。家でもそうやってノッてるんですよ。跳ねながら作ってるんです。

――あえての質問ですけれど、ヒップホップ・カルチャーに親しみと影響はありつつ、そこに混じったり属したりしようとはしていない。そこにもRQNYさんの美学があるんじゃないかと思うんですが。

RQNY:最初から、生まれてからどこにも属したことがないんで。今更ヒップホップに寄せようとか思ってないんですよね。たぶん、嫌なんですよね。何かの不純物が入ってくるのが嫌だというか。尊敬してるからこそ、なんか自分の入るべきところではないと思うし。僕には僕のやりたいことがあるって常に思ってるんで。歓迎されたら「ありがとう」って言いますけど、別にそれ以上は何もしないと思いますし。

―― RQNYさんの目指すところとしては、そうやってどこにも属していないまま、ポップ・ミュージックとして誰でもアクセスできるもの、普遍性のあるものを作るということを、向かっていく先に見据えているんじゃないかと思います。

RQNY:そうですね。結局は自分にしかできないこと、自分にしか伝えられないことを伝える。そこがゴールですかね。伝わる人にちゃんと伝わるっていう。それが永遠の課題です。

■RQNY 1st ONEMAN LIVE『LIVE AFTER THE PAIN(TS)』

1stEP『pain(ts)』をリリースしたRQNYが初のワンマンライブを実施。『SUMMER SONIC 2022 OSAKA』でのパフォーマンスと同様、MONJOE(@monjoe_ )=DATS (@datstheband) がDJを務める。

日時:12月4日

場所:渋谷TOKIO TOKYO

住所:東京都渋谷区宇田川町3-7-B1

時間:開場17:15/開演18:00

料金:無料(※)

※要申し込み。詳細は以下から確認のこと。

https://rqny.jp/news/rqny-is-here/

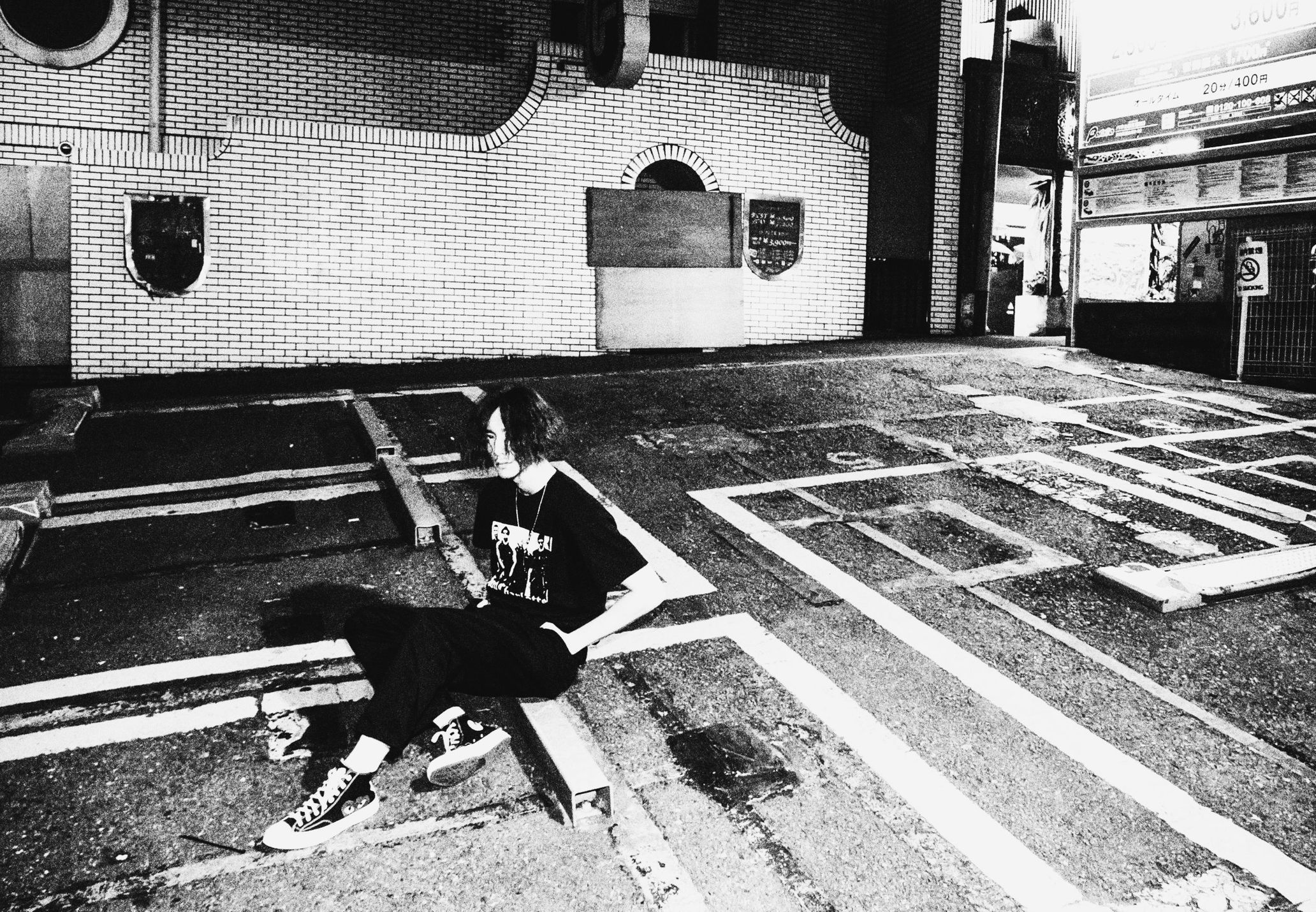

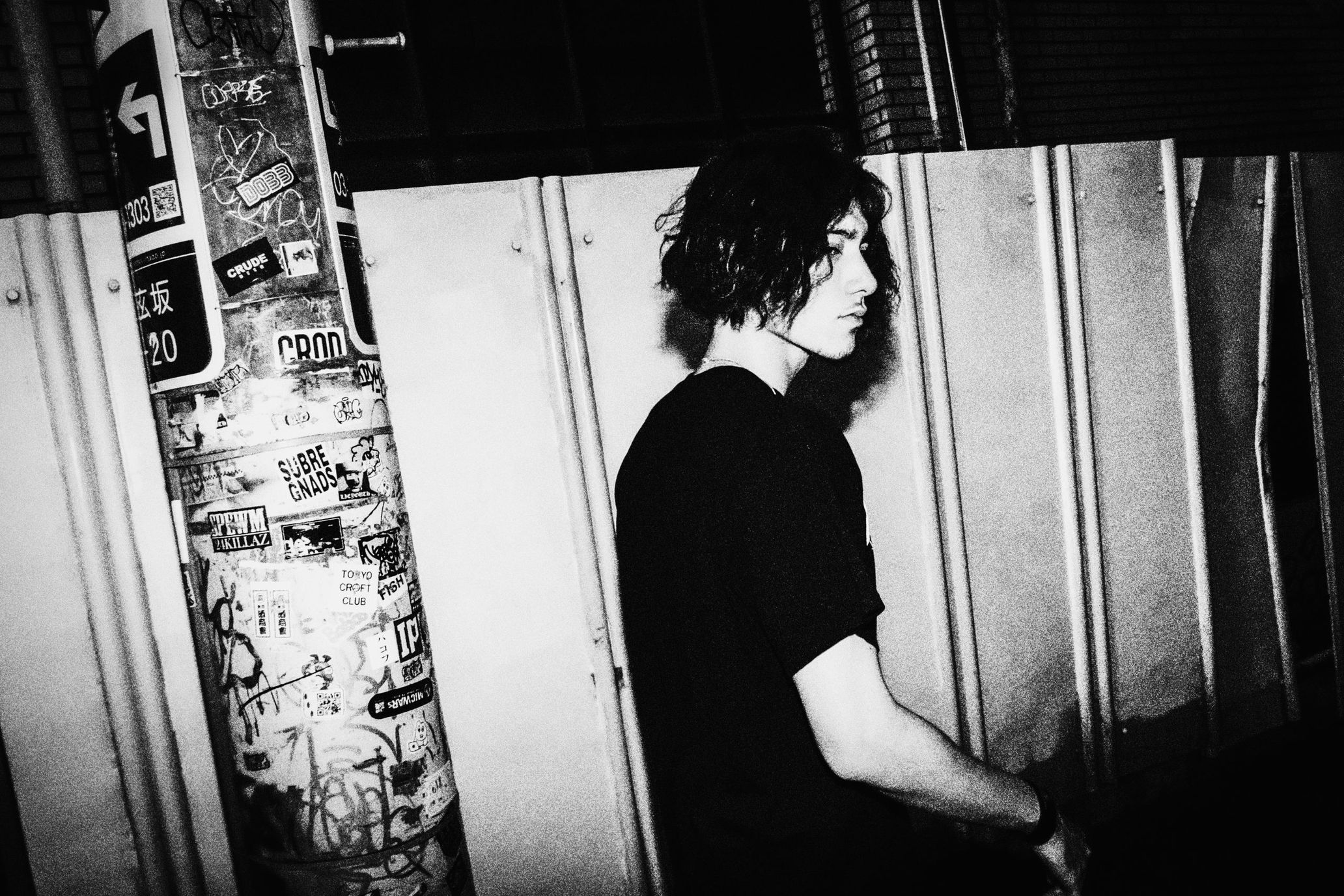

Photography Takayuki Okada